西安的城墙你见过吗?不是网络上刷屏的“网红打卡点”,也不是旅游团上的“参观点”,而是那种站在城根下,仰头望过去,恍惚觉得自己离历史很近的那种沉静和压力。说真的,这堵墙,可不光是围个城、挡个风那么简单——它的身世,比老城最烟火的胡同都要复杂得多。

一开始,刘邦赢了天下,这个“起于微末”的汉高祖,仗着一股子倔劲,推翻了项羽的江东旧梦,眼见就要称帝封都。他本来选中了洛阳,可架不住张良和娄敬磨破嘴皮子地劝:“老刘,别看洛阳风水好,可真正靠得住的,是黄土高原脚下的这块咸阳平原。”这个地方四边天险不说,地也肥得流油,关中自古养得起百万人马。

只是可怜那时的关中,一片灰烬。秦帝国的繁华已毁,咸阳的宫殿烧得连灰渣都冷透了。刘邦挥一挥手,喊来最信得过的萧何,说:“看着点,给我造个新城!”这里的“造城”,不是修个宅子修个门楼——萧何盯着一块叫龙首原的高岗地,趁着渭河湿气,拍了拍衣袖,大干一场。就这样,长安的第一锹土被挖下,真正的故事才开了头。

其实,把都城定在关中,有点像咱们现在选城市定总部,讲的是长远。南边有秦岭挡风,北边渭水盘着,东、西一塞便关,来去都得经过重兵把守的险道。哪怕再乱的年月,这儿都保得住一丝底气,不容易被外敌打破。

到了唐朝,长安换了副模样。彼时的中国甩开膀子,什么都要做得气派些。唐太宗一句“非壮丽无以重威”,工匠们,把城墙画得一笔比一笔大气——二十五公里多的城垣,整整十二座城门,一东一西,一南一北,各三扇大门,暗合着天上的十二时辰。地图摊开,六条大街笔直如筷子,热闹的朱雀大街从皇城直通市坊,各式庙堂、宅邸、商铺、菜市,棋盘一样摆满。

大明宫、太极宫遥遥相对,都踩在龙首原上,高人一等。宫城在北,皇城居中,市井百业向南铺开,讲究的,甚至门什么时候开、什么时候关都有一套章法。日头刚爬上朱雀门,坊门才轧轧开锁,晚上日落又锁死,唐人规矩大得很。但规矩归规矩,坊市里照样吆喝嘈杂,从清晨到黄昏,锅碗瓢盆叮当响,是盛唐的万国来朝,也是老百姓过日子的烟火气。

这一砖一石的荣耀,并不是一成不变。朝代更替,大火、兵祸、地震,长安几经拆修。到了后来,明太祖朱元璋为了“安定西北”,索性把“大兴”叫成了“西安”,也算是沾点福气。不过新名字归新名字,老问题还是不少:城墙塌了得再盖,砖缝要抹糯米灰,门洞、箭楼一个都不能少。工匠们一砖一瓦点着灯干了八年,才有了我们今天看到的那座四平八稳、风吹不动的西安城墙。

亏得那砌墙的方子传下来:糯米汁和石灰搅在一起,糊进砖缝里,硬得吓人,连钢筋混凝土都得让三分。不是吹,一场暴雨淋下来,这墙反倒被洗得更亮了。现在站在城头往西一看,渭水卷着晨雾流过,远处终南山顶还扣着半抹白云。如果不是耳边偶尔传来汽车喇叭声,真挺难想象自己生活在21世纪。

其实,城墙不仅仅是个防御工事。唐朝时护城河刚开凿出来,既能挡敌又能排水,雨季时候会成了城区最宽阔的“水道”。到了上世纪八十年代,这条护城河一度变成了臭水沟,垃圾比浮萍多。城墙也没好哪儿去,砖缝里长满杂草,门楼塌了大半,古老的“敌楼”只能被人站着拍照,却早丧失了最初那个杀气腾腾的用场。

可就是在那最乱、最灰头土脸的一阵子,整个西安差点做了个“大手术”:几乎要把城墙给拆了!理由很简单,城墙碍事,车多、路窄,怎么方便发展?许多有头有脸的“规划专家”也在劝,干脆扒拉了得了。幸好有个叫张铁民的市长站了出来。他的话不长,却一句戳在地气上:“拆掉一座城墙,容易。可重建一座,太不容易了。全国别处哪还剩完整城墙?咱西安凭什么不能留一份?”——这一通硬气,硬是把大伙拗回来了。不然,现在的西安,怕是只剩下几块孤零零的遗址了。

从明朝开始,崇祯年间,西安还特别加筑了“外城”——东西南北各自修一道“关城”,如今“南关正街”、“西关正街”这些地名,都是那时候留下来的。可惜瞧着坚固的关城,如今有的还剩点残墙,有的连砖头都找不着。历史,比我们想的,更善于留下只言片语、留白。

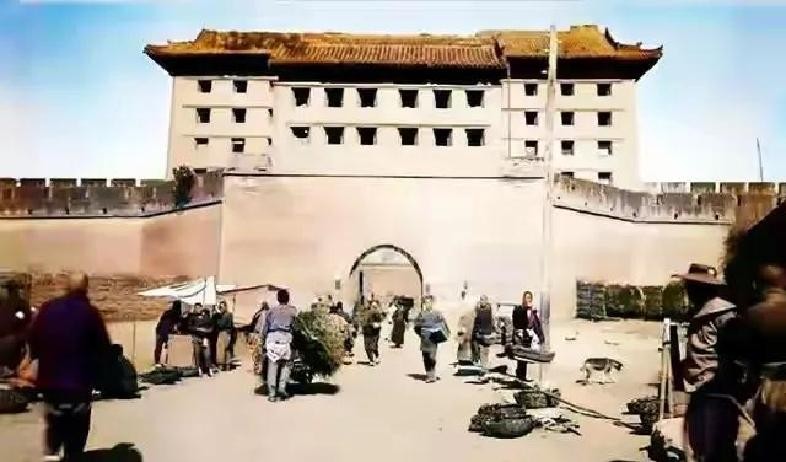

翻着老照片,能看见1912年,长乐门的残垣,斑斑驳驳。那会儿,街上泥泞不堪,周边只有稀稀拉拉的人家,哪里谈得上“历史名城”。偏偏一场大火,李自成的军队攻进西安,把这座纵横千年的东大门烧了一干二净。后头重新修葺,门额上的“长乐门”三个字,还是上世纪初陕西总督亲笔题写。你看,改朝换代的景象,全在这些小细节里了。

时间总是不由分说地往前跑,西安的城墙,辗转了两千年,还立得稳稳地。谁又能说得清,这城门、瓮城、闸楼、敌台,到底护住了多少人的热血与眼泪?等到白天热闹过去,城墙下的青砖上总有坐着发呆的老人、骑着小车的孩子,风吹得浮尘滚来滚去。或许,这些砖头真正见证的,不只是英雄与帝王,还有千千万万个普通人的日常。

现在的人来西安,大多是为了拍拍照打卡,可谁知道,几百年前这里是买卖人家、兵卒商贩的家底?夜深了,城头的灯还亮着,有时候我在想,这些城墙,是不是也会想起旧时的热闹与寂寞?或许历史留在人间的方式,就是倔强地“站着”,像西安的城墙那样,无论风雨冷暖,都不肯倒下。

你要问底下有没有故事?有的事情,恐怕只能等哪天你偶尔走过,在某块淳厚青砖的边上,扶一扶,摸一摸,才真正觉得——有些记忆,可以被遗忘,但有些地方,是忘不掉的。