西安那个城墙,这两年哪怕一个外地人跳上高铁,下了站打个滴滴都知道它,是西安最抖肩的城市符号了。朋友圈晒旅游照,或者本地婚纱摄影,不拍上那么一角青灰老砖,仿佛都证明不了到此一游,连央视的航拍也偏爱那一圈方正轮廓。外地游客无不感慨,西安城墙,真的是咱们中国人留下的瑰宝!不过,有没有人想过,西安有城墙,北京为啥没了?

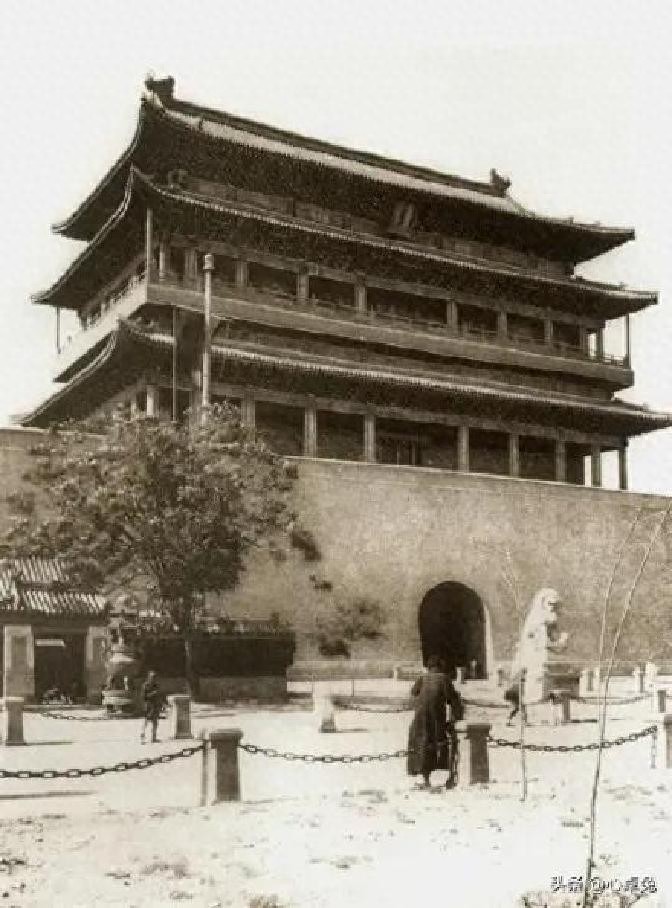

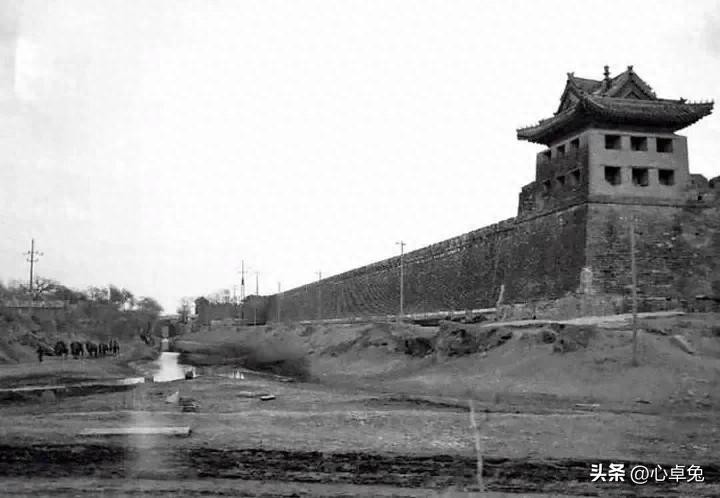

北京老城墙比西安的还壮观。真不是吹,数据摆这儿:全长近40公里,光是城门楼18座、箭楼17座——在大清早期,《城记》里夸得很。官方文件与老照片证明,1916年的北京,城墙像翡翠项链一样包着老城区。史家谢辰生记得,北京城的厚与高,那气势不是几个字就能描出来的。可等到了50年代,咕咚——城墙一段一段没影了。我听老人讲,老北京人甚至拆砖头拿回家铺炕,你没听错,就是这么日常。距今60多年了,还有多少人记得?

拆还是不拆,这事当年不是一拍脑袋决的。1951年,那会街上全是自行车和公共汽车,有人说,北京城墙隔断了路,绕一圈怎么也快不了,城市发展拖了后腿。铁道部要南中轴线上建火车道,阻碍路网。交通拥堵,路弄不直。一时间,拆墙呼声压过了守旧的想法,甚至像修路一样成建制推进。

可也不是所有人点头。比如梁思成,忙着讲城墙背后的历史好,文化也好。他和陈占祥、林徽因,是那会全国有名的“保墙派”。他们建议,别全拆,另起炉灶——建独立新城,把旧城保存下来,为后人留一个活教材。他们拿巴黎举例,人家老城伊壁鸠鲁街还在。梁思成递申请,也跟市政府争辩几次,信件归档到今天,字里行间都能读出那份焦虑。他甚至说过“拆北京城墙是中国建筑史上的罪过”,现在回看,这锅难说到底该让谁背。

那时也有反对声音,比如社会学家、文保人员,但没占上风。当年的城市管理者,脑子里转的是“不能耽误新国家的工业化”。要打破过去藩篱,新时代需要新格局。1952年北京第五次城市规划会议后的决议,实际上落锤了:给经济让路,古迹让步。

政策一出,动员会上人头攒动。工人、市民,学生,甚至机关干部都加入城墙拆除队伍。砖块垒成小山,能见到几百米队伍,很多人推着独轮车往家拉。有人觉得可惜,也有人嫌碍事。这砖头据说结实,经久耐用,穿街走巷全见了北京老百姓的影子。有人后的确落泪,大多时候也没功夫想那么多。怎么讲呢,时代速度快了,情感淡薄也有,重要的是,没人会料到几十年后大家回过头会怀念突然没影的城墙。

细究起来,梁思成那一批人,虽然很有远见,但谁又保证他们是对的呢?成都是很好的例子,那会拒绝大拆大建,老城也留下一些东西,可看看成都今天的交通,再看北京的地铁网,很难说谁输谁赢。历史零碎得像掉地的棋子,今天要复原原貌,谁能重新堆起老砖,再现旧影?其实没人真能答得上来。

推土机第一声轰鸣开始,多少旧时光埋在砖土下。1953年到1957年间,内城墙从北到东分批拆除。1965年,城外护城河也整修拓宽,剩下那点断壁残垣,后来变成北京环路的一段。中山公园、护国寺、东直门,那些原来能看到高墙的地方,石头换成了柏油,城门楼几乎全没了。留点心的人,拍了照保存,60年后还能拿来对比。可追着问一声:真的就必须拆吗?如果还在,会不会碍交通?按现在路口设计,有十几条匝道的立交,北京城墙还不都原地待着。

其实每场拆迁,都有自己的逻辑和实用标准。不拆不新,拆了不旧。两头都难。数据倒是直接,1950-1960年间,北京市人口从215万涨到403万,原本狭窄巷道根本供不上新中国工业化那股猛劲儿。当年谁也想不到,1970年代地铁绕着中轴线修,要不是拆了外城墙,工程会被搁浅。有些问题,真不像纸上说的那么简单。

拆墙后,经济数据挺漂亮。1950年代后期,北京工业产值年均增长22%。原本城墙限制交通,物流成本降下来。企业、工厂、学校也能外迁,城市边界随之拓宽。可是这些繁荣,是不是一定值得拆毁祖上传下的东西?谁能一锤子定音?

新中国城市改造讲究“为人民服务”,但“人民”到底需的是便利出行,还是精神传承?要搁在今天,大概率争论两年也拍不了板。社会整体观念转变了,记忆的边界模糊得快——文化遗产若不变成经济动力,没几个人能拍着胸膀说“必须留”。西安城墙赚了旅游票钱,倒成文保的正面教材,北京反而成反例。但问题就来了,市井烟火留得住吗?况且后人没见过的东西,也未必真的值得留恋。甚至说,拆了本来也没什么——过去的北京人也许没工夫想,未来的人也许根本没感情。终究还是“不在场的证人”,想多了都多余。

今天看城墙遗址公园,或者望着建国门外那一小段磁器口砖壁,谁又能感受到1950年代的揪心呢。城楼上不再有瞭哨,砖面烟火气也没了。城市长成今天的样子,很多决定根本没法回头验证,只能一代人一代人这么活下去。哪怕面临批评,也没人能全盘否认当初拆墙的无奈。北京成为北京,也离不开那次“牺牲”。但话说回来,要真让我选,可能还是想多留点城墙。

其实完全可以两边都不站。今天的北京,没了城墙,早就习惯这个世界级大都市样子。哪个城市不经历变迁?只有墙上的历史,才会叫人记得早点回家一道上夜班。或者,你说拆得对也对,说拆得不对也行。谁要一板一眼分析,反倒显得无趣。

那些砖头,埋进了刷新的环路,也埋进了昨天。西安的城墙诠释坚守,北京的街区注定要适应变迁。每座城市都有自己应该被理解的理由。要是非盯着某种对错不放,只能让故事失去温度。

北京和西安,一南一北,墙在或不在,景还是那些。但那场关于城市与时代的争论,或许还没完。

过去的已经过去,每一块城市的骨架都在呼吸,现在还会有人站在断壁上眺望远方。