武汉,是一座自古便承载着百代流转的古老城市。早在公元前1500多年,商代的先民们就在如今黄陂区的盘龙城扎下了第一块基石。再往后,三国风云中,武昌城应运而生,汉阳这片土地也在历史洪流中见证了千年兴衰。虽说在全国声名上不及洛阳、开封这些曾经的帝都显赫,但武汉的故事,从来都不寂寞——她见证过民国短暂的首都时光,也在无数激荡的年代保持了自身独特的底蕴和气质。

武汉并非只有一条历史脉络,在这片热土之上,武昌、汉阳、黄陂前川三座城区都是典型的“老派城市”。尤其是黄陂,历史底色格外厚重。追溯过去,五代十国以前,这里北边叫木兰县、梁安县,南边则归属滠阳、石阳各县。到了陈朝时期,南北合二为一,黄陂县之名才正式出现。这个名字的来历,目前主流说法是“黄国边上有水塘”,不过也有别的观念流传。不同的解读给人更多想象空间,让黄陂的文化色彩多添了几分独特韵味。

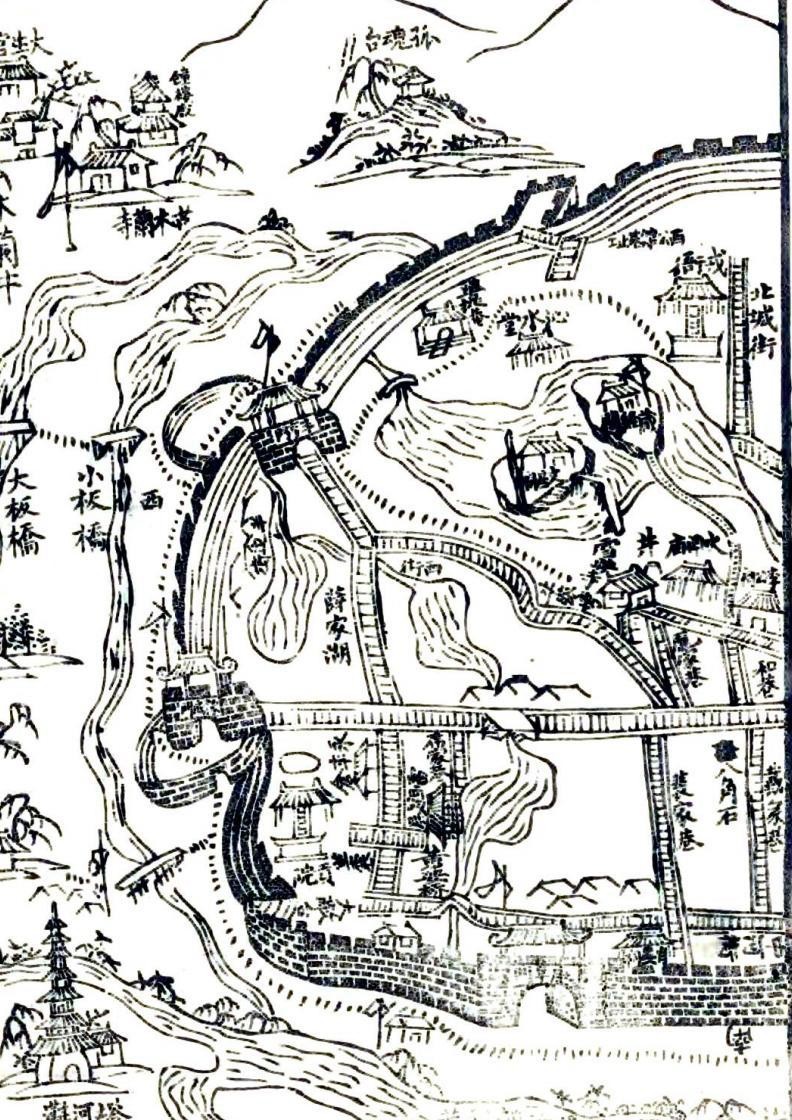

宋朝时代,黄陂县城曾经迁至前川,等到了南宋末期,因为元军南下,城址又挪到了如今青山区。元朝定鼎后,黄陂县城才彻底安定在了前川,并且再也没搬过家。相比于江夏、蔡甸这些区县城址多次变动的经历,黄陂的定址史显得格外坚定。

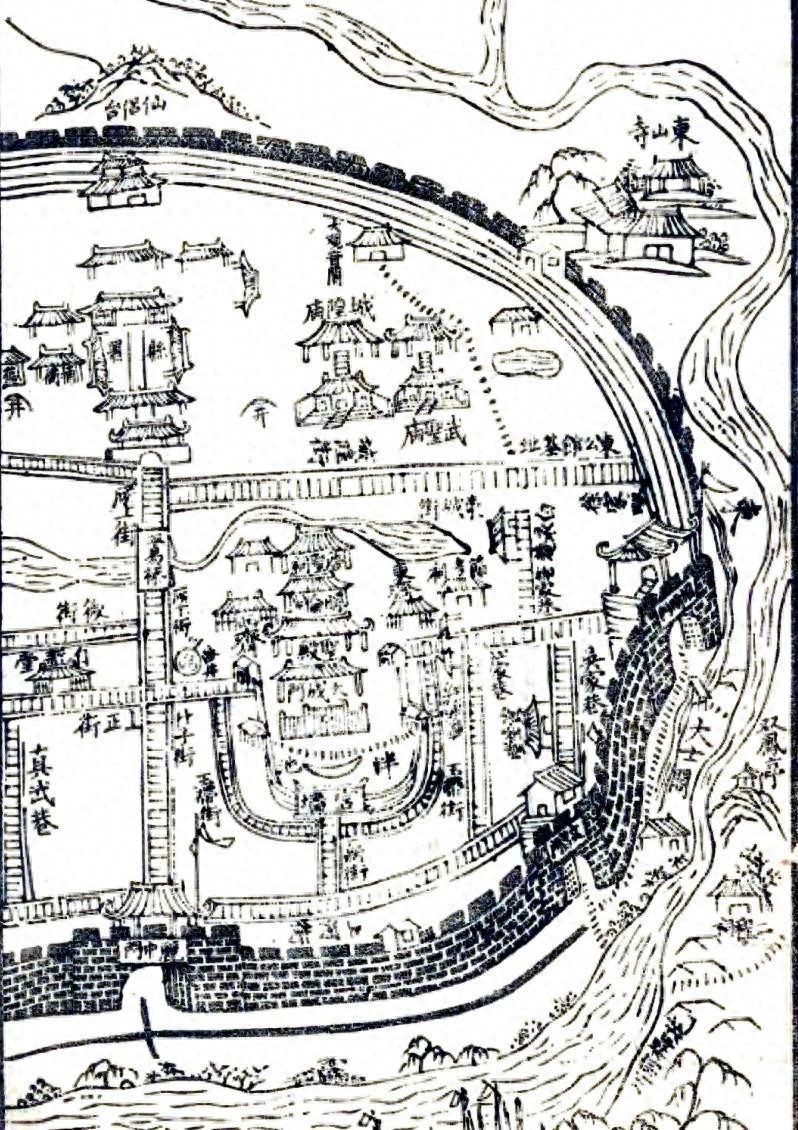

如果说古城的标配,那必定绕不开城墙。当年的城墙,是城市安全的护盾,也是地缘风貌的底线。可是到了解放以后,城市的规划和理念彻底变了。全国范围内,除了南京与西安,几乎所有的老城墙都被拆得差不多了。北京城墙的消失格外让人唏嘘,当年是出于破除旧习、改善交通等等多种现实考量,而这却也是今日历史爱好者们难以弥补的遗憾。

据《清朝黄陂县志》记载,黄陂古城墙最初的规模相当可观。整个城墙周长近984丈,折算现代长度大约3.25公里,墙体高4.95米,相当两层楼,大气稳固。墙基采用条石,青砖竖砌至顶部,不但外观端庄,耐用度也远胜泥土堆筑的传统城墙。整个县城原设有6座城门、6座城楼,靠滠水河的东墙还修有专门的水门。这样的设计,在当时既能防御外敌侵扰,也兼顾了城市防洪的现实需要。

随着时代发展,尤其在解放后县城快速扩张,老城墙被陆续拆除,连最后那段东墙也在1977年消失了踪影。东墙的晚拆,主要是由于防汛功能的需要。然而,自从上游修建了水库,这种防洪任务不再重要,被拆也成了必然。时至今日,想要实地寻访黄陂旧城墙,只能在一些机关、老单位的角落里寻得残垣断壁,已然成为记忆的碎片。

再看全国其他古城,南京、西安的城墙保存最为完好,年年都吸引大批游客打卡。就拿西安来说,每年城墙景区游客流量超过500万人次,成为华夏历史文化最直观的名片之一。有意思的是,中国人往往要到这里才能真切体会到历史的厚重,让自己仿佛穿梭回古代,看见昔日繁华与荣耀。相比之下,武汉虽有黄鹤楼、古琴台等知名地标,但毕竟都是近代复建,无论建筑再精美,总是难以营造那种“时空穿越”的代入感。这一点,连不少资深本地人都深有体会:或许去景区能欣赏美景,却鲜有机会沉浸在真正的历史氛围中。

就建筑体量而言,黄陂城墙与西安、南京的城墙确实小了一号,无论长度、高度还是宽度,基本只有后者的三分之一,但曾经的气势依然不减。我们可以想象,三百年前的前川,城墙耸立,城门楼高,烟火升腾的市井里流淌着铁马冰河、商贾云集的热烈场景。历史从不只是数字和符号,它是一种实存感,无数细节连缀,方能让今天的人切身体验到土地上的来路和重量。

那么,上世纪拆城墙到底是无奈还是错误?稍微回顾一下当年社会背景便能理解。那个时代,经济发展、生活温饱尚且直追日常,古建筑这些无直接经济价值的事物自然成为“砸碎旧世界”的对象。拆下的青砖,用来盖房子的家庭不少,历史的痕迹也便在生活压力与现实利益中日渐模糊。

如今社会丰衣足食,人们转而关注精神层面的丰富和自我认同。古城墙、老祠堂、砖瓦之间的斑驳,这些早已化为一种民间情感。近些年,湖北、武汉地区的文旅项目整体发展迅速,比如2023年数据显示,仅武汉市文化旅游产业收入已突破千亿元,游客接待量增长超过两成(来源:湖北省文化和旅游厅);但是,像黄陂这样因缺少完整古迹而被“错过”的城区并不罕见。如果黄陂城墙尚存,前川早就有机会成为新的旅游热点,文旅消费大量涌现,也可能造福本地民众。

实际案例佐证这一判断。南京明城墙一圈带动了数十家特色商铺与民宿,2022年仅城墙景区文创产品交易额达到了1.8亿元(来源:南京市文旅局)。而黄陂若有同样的“实景历史”,对应的文旅、消费升级空间可想而知。遗憾的是,这些设想只能存于假设境地,对于喜欢探秘、爱好城市历史的人来说,成为内心的遗憾。

市民对于重修黄陂城墙的讨论,一直没有停歇。有人坚定支持,认为复建城墙能让黄陂抵达城市声名的新高地;但也有人犹豫甚至反对,担心“假古董”难以复现真实韵味,同时,将资金投入到公共教育、医疗、基础设施是否更为迫切?知乎、微博等平台上围绕“黄陂古城墙应否重建”话题,累计讨论量超过12000条,观点各异(来自新浪微博话题统计)。

就复建古迹的国际经验来看,不少城市也曾面临争议。例如德国科隆,战后一度全城废墟,复原的古城一半是精准复制,一半是新派现代风格。访客对此做法褒贬不一,但文旅带来的经济效益却是真实可见。国内,西安大明宫复建后的游客量增长70%,但也有批评声音说“新造的东西没有灵魂”。因此,无论黄陂是否将来重建城墙,这都是值得充分公众讨论的问题。

对于武汉这样的历史城市来说,“你看得到什么”与“你感觉到什么”同样重要。从一砖一瓦,到一段城墙的消失和可能的复建,承载的不只是历史现场的还原,更牵系着本地人与城市认同的纽带。这种“失落感”,既是时代的选择,也是后人的省思。

如果将来黄陂区能财力充足,决定复原城墙,那么应该如何做?应该重视历史的真实性,科学修复而不是简单复制,融入更多社区参与,同时让古城变为大众文化的开放空间,而非收费主题乐园。只有如此,才能真正为城市注入新的生机,延续历史的温度。

总的来说,无论是保留、重建还是创新,黄陂城墙都代表着武汉人对于家乡历史的深情和责任。拆与建,每一步都是时代的选择。不妨把答案交给未来的每一个人——你期待看到怎样的黄陂?这不仅仅是一段城墙的故事,更是我们与历史、城市和自我认知之间的无声对话。