那些年被改名“毁了气质”的城市,到底背了多少锅?

你说这人啊,一辈子顶多换两回名字,就够折腾了。可城市呢?随着王朝轮流坐庄、皇帝换代,名字说改就改——真是让人不服气。咱老百姓嘴里念叨了一百年的朝歌,说没就没了,硬生生叫成个淇县。听着怪别扭的,像是明明穿着旗袍,非让改成工装裤那股劲。

但话说回来,有些名字改了,是无奈;有些改了,就像拔掉了城市的独特味道。你说枣庄、合肥、宝鸡,哪个不是?谁又是真心喜欢新名字呢?

有些地名,古时候就带着故事。就说河南北部那一带——如今鹤壁市下头的小县城,咱叫它淇县。三十万口人,地方不大。可要是往前数上一千年,谁敢小瞧?这里曾是殷商国都,那会儿名字叫“朝歌”。这名字多响亮,带着王气,像是一声号角,古人都仰望。谁还记得商纣王和妲己,焚身火海,牧野之战后把烟火埋进了淇河的水里。沧桑的遗迹在风里还踉跄着,像是在诉说:“这里不是寻常小地方。”

偶尔我们走在云梦山下、看着老墙残垣,不免有点恍惚。那些年周王朝在这里扎根,卫国的公子们养大鹅,最后把国都玩丢了,说到底也是人性的软肋。如今淇县的景点,三海子也好、淇园也罢,倒是安安静静,没人再提“朝歌”了。咱们说,柳宗元、陶渊明当年在此题诗——他们心里记的,是哪一个名字?

再扯远点。比如包头。你要是第一次听这名字,八成脑海里跳出来的,是“包子头”还是“包着头”的啥造型?有点憨,有点土气;可这名字却是音译,意思“有鹿的地方”,本来挺有内涵。草原宽广,黄河边上风吹草低见牛羊。苏联人规划下来,一座“草原钢城”,城里钢铁响,外头羊汤热。蒙族人在蒙古包前支起篝火,烤着肉,唱着歌,九原百里,天地阔。

说实在的,和“九原”比起来,“包头”味道有点变了。九原,那是吕布的老家,听着带劲,是江湖上的名号,有点惊天动地的气魄。现在叫“包头”,少了点气度,倒像是城里人说的“包头市”——你说晋商在这儿吃着羊肉、谈着生意,估摸着心里也觉得挺憋屈。这城市性格,改什么都不能改没了底子。

再看河北那片。石家庄现在是首府,交通枢纽的牌子挂得稳稳当当,可要你说历史底蕴,多厚?“恒山”“常山”这些旧称,听着抬头就是五岳。赵子龙家乡,古人一提“吾乃常山赵子龙”:磅礴浩气,江湖儿女。现在改成石家庄,咋听都像个路名。以前恒山,是为避讳皇帝名讳,改成“真定”;几百年,名来名去,一直到快解放了,才正儿八经叫“石家庄”。谁还记得常山往事?

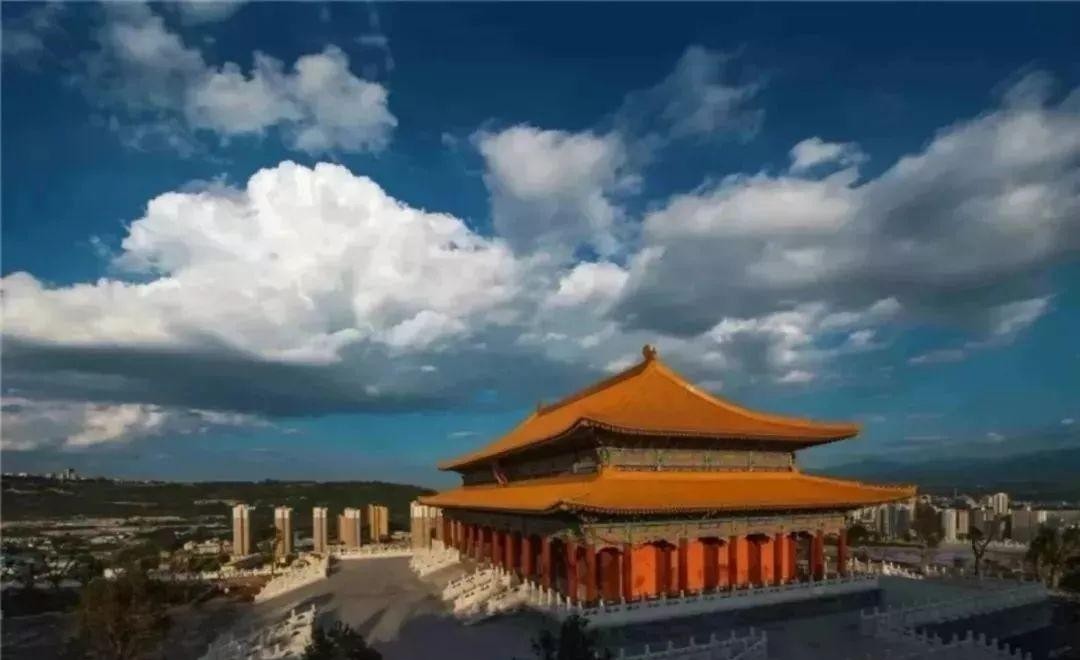

这种故事挺多。西安,古称长安。几十代王朝在那安家落户。长安——那名字本身就像是一句祝福,长治久安,盛世繁华。唐太宗骑马从城门过,文人墨客在城墙上题刻诗篇,万千使节、商贾往来,这一座城市是古代中国的心跳。名字从酆京到镐京,到咸阳,大兴、万年、长安……城池瓦砾埋了千年。后来改名西安,依旧是四大古都,可少了那份诗意,好像树少了绿叶,春风也不那么温柔了。

合肥这名字,咱也能聊两句。历史上兵家必争,北南交汇,晋代的时候打得最凶。你要是读过“庐州月光”,脑海里浮现的就是庐州。庐州,光听就有醉意。明清时候庐州府,名气大,底蕴足。可现在叫合肥,大家开玩笑说“两个胖胖欢迎您”,实在挺无奈。庐州那味道,诗人许嵩写了又写,诗情画意都在名字里头。如今合肥这称呼,任它发展得好,都没法再和“庐州”比意境。

再说陕西宝鸡,炎帝故里、青铜器之乡。这地方有好几个名字,雍城、陈仓都叫过。韩信那个“明修栈道,暗度陈仓”,历史的戏剧性都带着地名的烙印。后来安史之乱,李隆基在这地儿捡了个发光的“宝鸡”,城市就叫成了这个名儿。你要问宝鸡跟陈仓,哪个更有味?陈仓,两字带着烟云苍茫,宝鸡倒有点稀奇古怪。名字变了,故事没变,城市的背影还在那里,等着被人发现。

还有山东枣庄,说是“天下第二大庄”,因为有石家庄在前头。枣庄的历史比起名字更风雅,兰陵美酒郁金香,屈原、李白都绕不过去。枣庄本是因为村里枣树多才叫的名字,土得很。不过人家兰陵,那才是名字里的精魂。枣庄的“庄”,怎么改都脱不开红色历史的底子,铁道游击队、台儿庄战役,个个都是血泪与豪气。可你让兰陵王率兵冲杀,结果头顶一块“枣庄王”的旗号,恐怕自己也忍不住乐了。

有时候我偷偷琢磨,这地名的“失落”,是不是我们对历史的一种留恋?老一辈总说,“改得不好,要是还叫朝歌、庐州、长安,多好听。”新名字虽好用,少了些许烟火气和浪漫。城市和人一样,都有自己的前世今生。无论怎么改,老故事还是会在街巷中流淌,就像一壶老酒,等懂得的人重启封印。

每个城市的名字,其实都是无数人的乡愁。你心里那句意难平,是哪个?朝歌还是庐州,是九原还是兰陵?兴许,“名字”只是借口——真正让人难忘的,是那些原本属于它的故事和魂气。

岁月翻篇,名字改了,人心可还在原地不动——或许,只有最懂这故事的人,才不会把它说丢。