枣庄这个地方,说起来都能引出场地名混战,哪怕是本地人,有时候也说不清到底“兰陵”该在哪儿,谁才是“正宗”。要说这事,没有什么比一块祖地、一纸老志书还能让人较劲几百年。你现在听到的,不光是名字的更替,更是一桩“谁家才算老根”的争端,不知道多少代人心里都藏着点情绪。

乱,真是太乱了。你翻出来历史档案,不是兰陵归这里,就是归那里,几百年间东一块西一块,分家又并家——像是淘米的时候,米和水总要分出点道道来,但到底谁剩下粮食,谁只捧了水?枣庄和临沂的兰陵“拉锯战”,从官府的地图到村里老人闲聊,都绕不开几句。“咱家祖坟还在那片旧地呢”,谁不是这么撂过话?

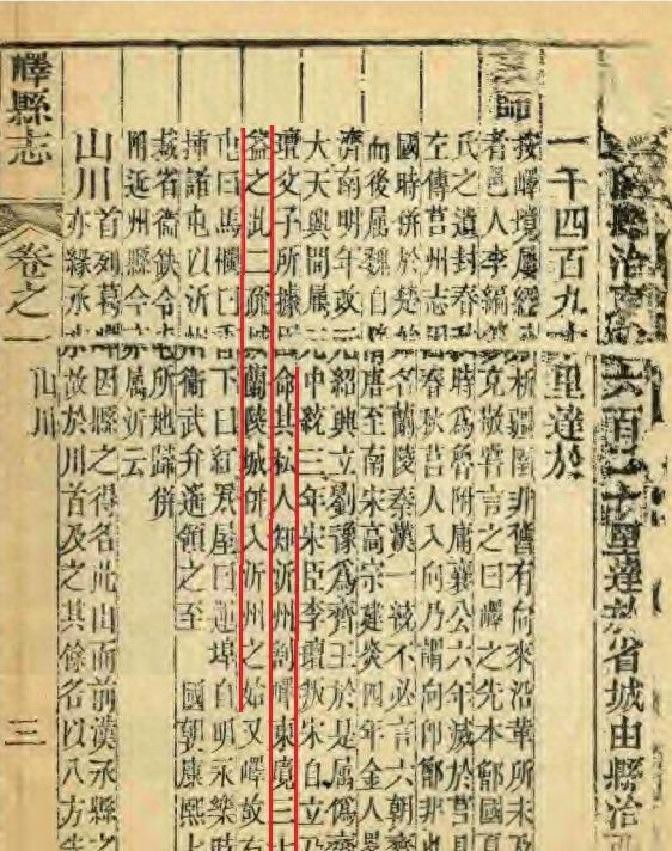

隋开皇三年的时候,兰陵郡被撤销,承县成了徐州直属。你要说这算是一次正儿八经的行政变动,说实在都还小事。真正“大戏”得等到十几年后——承县被分出去,另立了鄫州,管着承、兰陵、鄫城几块地方。这地儿其实没那么大,现在差不多就是枣庄市南边和兰陵县西头。可你往后再翻,数不清的“撤州设郡”“并入改名”,一到大业二年,兰陵县和鄫城县全并入了承县,反手又把承县叫成兰陵县。你看这名字,跟个老户口本似的,谁看得不眩晕?

有些事就是这么巧,这一进一出,名不副其实,也埋下了后头那么多尴尬。唐武德四年又撤郡设州,还原出鄫州、承县、兰陵县,嚯,还以为这回能一锤定音。结果谁能想到,不到十年,鄫州又没了,只留承县归到沂州。地盘、地名,好像谁也不是永远的主角。你要是那时候的百姓,今天买菜还是“承县地界”,明年就得说是“兰陵新管”的了——日子还得照过,名上却多了层“说不清楚”的烟雾。

再往后,到了金朝明昌六年,你会发现承县又改成叫兰陵县,地方归的是邳州。这里的“归属感”其实一点都不牢靠。有段时间,地界一变又变,兴定年间兰陵县又拆出个峄州。你要说这时候的官、民、读书人,是不是心里都没点数?当时的鄫国故城、兰陵故城、越城、二疏城、蔇亭、左丘明墓、荀子墓这些名胜,都“脱峄入沂”,成了临沂地界。这可是老百姓口口相传的文脉、故地啊——谁能咽得下?

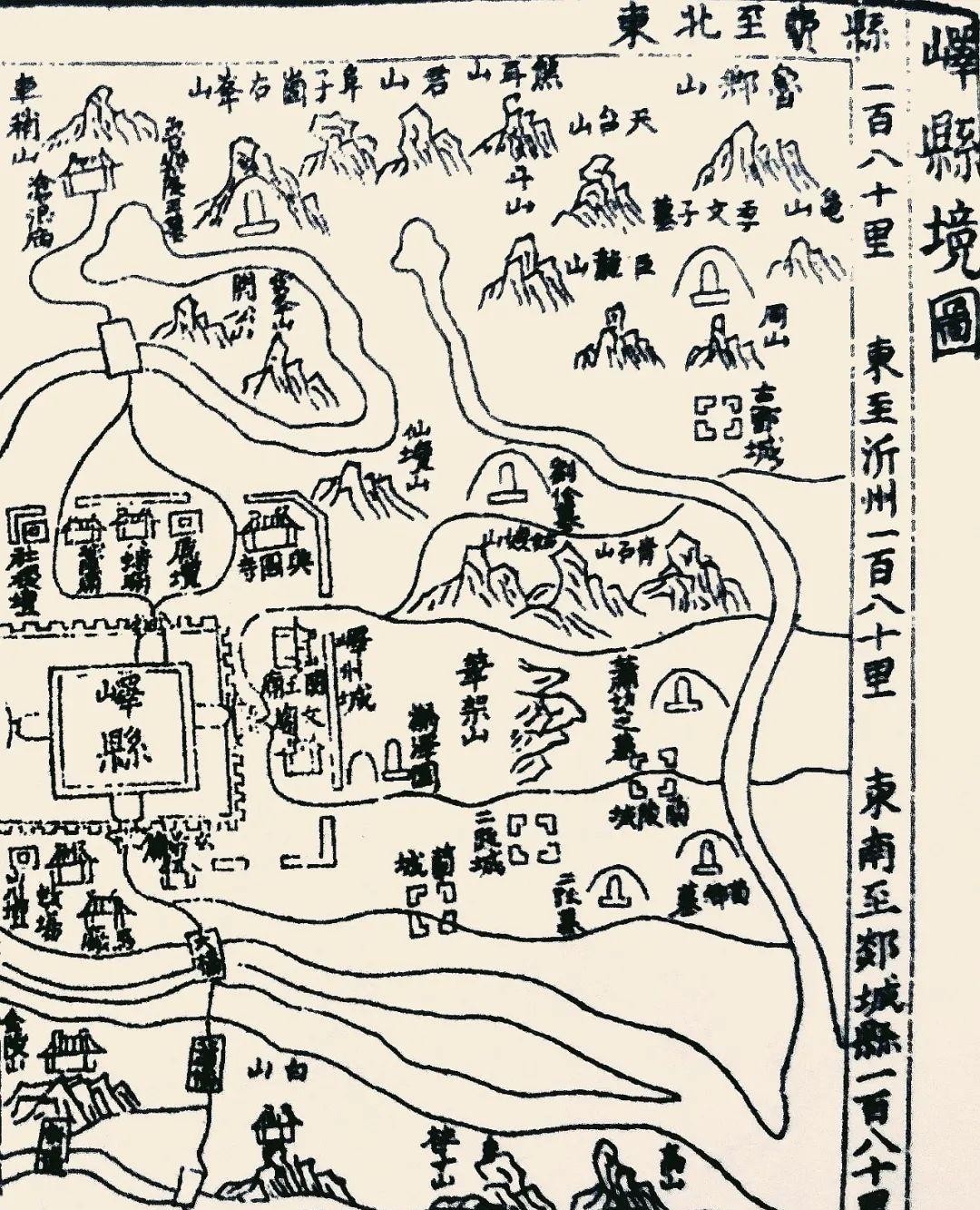

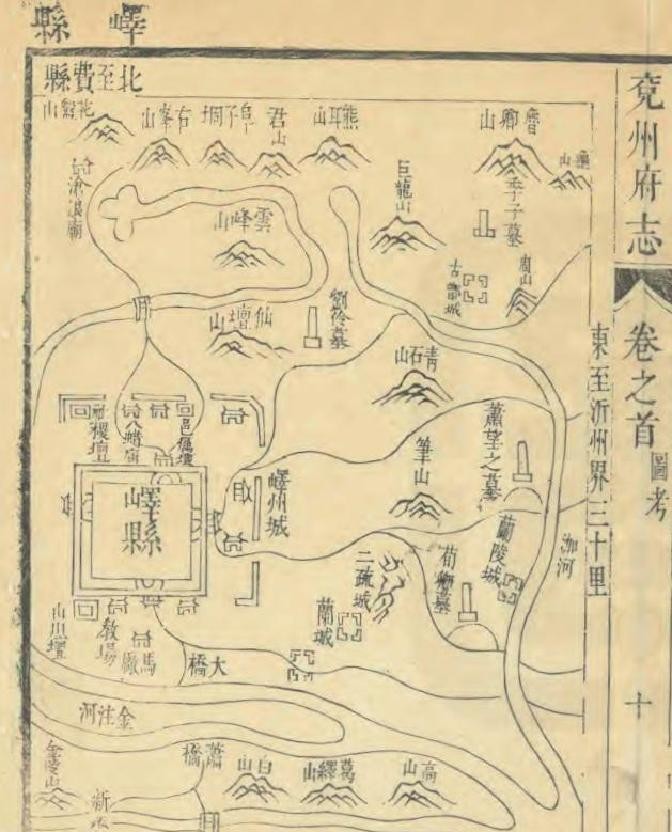

历史上的官员、文人也不服气。明清的时候,峄县志上谁都敢写,把东边那些名胜照样算在自己名下。康熙年间的县志里,你能看到地图还把兰陵、鄫城这些地方画在峄县内。你说这是故意添乱吧,可架不住“情感上不认输”——自家祖宗在这,故事也在这,谁肯屈着声说我割让了?

你要是现在去枣庄走一圈,随便抓个人聊聊名字的来历,不管是苍山县还是兰陵镇,总得扯回隋唐那阵子:“我们这儿,正经兰陵地。”但一查文书,这地儿却反反复复,改来改去,还真不敢说“正宗”在哪。到2014年,临沂这边的苍山县又换成叫兰陵县,理由就是古兰陵县本来就在这片老镇上。听着是顺理成章,可你要深挖,却绕不过当年兰陵被吞并的故事。这名字,有时还真是一道历史上的“阴影”。

“枣庄该不该叫兰陵”,这话这些年没断过。大家都想“认祖归宗”,但捋出来,像解一道绕口令。到底这争端怎么来的?其实,不止是“割地”,更是人心不舍。

元代典籍里已经记着这事。于钦在《齐乘》里给说得明明白白:“别州,以山川定经界,建置虽变,也不敢坏了规矩。”可偏偏抱犊、鲁卿这些古山本是峄州地,到元代都成了沂州的了。当地老人都还在叹,说是李璮“据齐”,靠着姻亲胡某把沂州拿下,峄州一怕,干脆割了东边二十里出来,成了沂州的新地界,从此不改。

你听这话,像不像现在邻里分地?“他家亲戚掌了权,给沂州划了条道,从此心里别扭。”于钦还挺有情绪,不光说李璮得了个弹丸之地,干事不地道,还怪掌地图的“职方氏”,怎么就不管了?这种公正和情绪,在那会儿就是“谁也不服谁”。他自己修的地理志,明明沂州已经托管了那些名胜,他还硬把鲁卿山、古鄫城这些“归沂”的景点列在峄州名下。是捍卫原地,也是种心里的“反割占”。

清朝康熙年间,地方志书又照搬于钦的话。不过有点小变化——原来割的是“州东二十里”,到康熙就变成“三十里”。如今一尺顶上三十多厘米,测算下来,其实的是十一到十六公里左右。老志书上的地界描述,对得上月牙山和峨山二山,成了两县的边分线。实地一核,老百姓心里还是那句话,“从这往东,就是别人家。”

这么算下来,割让出去的地,还真不少。峄州的创始疆界东西一百三十里,割了六十多里出去,相当于三分之一。这里面,不光有地,更多还是乡情和故事。你想想,祖辈眼里的“兰陵”,如今划进沂州,谁家老谱、谁家门楣,不都因这事闹了心事?

咱再岔一句,李璮闹叛乱那年,沂州长官是他姻亲胡义。这个胡义,说起来是石城乡人,出身乡坊社坊村,那会儿金元交替,他聚了百户,保守一隅,后来蒙古给了官做节度使、观察使。他既护着沂、邳、滕三处,也靠了李璮家姻亲关系,才让峄州割出东边给了沂州。其实胡义在地方上还有点角色——金末的忠、元初的顺,哪一头也不失手。当地人传他是“保障一方”的人物,坊间都说他混得顺利,却也多少有些两头不得全的落寞。

而峄州那边长官,李璮乱后才有了名气的人物——孔瑄,五十三代孔子后裔,落脚到峄州。人倒是实在,在乱世里一砖一瓦地办新县城,庙、仓库、祠堂都捐了俸修,吏民爱、怕他都有。你说像不像现在的“创业干部”?他的后人也都在峄州做官,护着百姓,一家子绵延世代,簪缨不绝。

后来你翻地方志,《齐乘》《金史》《元史》外加各版峄县志,都在说这地方多次变动,承县改兰陵县、兰陵县并峄州,名字一直在绷着。到了元至元年间,城建迁址,县并州,孔瑄父子轮流做知州,地方官像接力似的守着地界。

你看这“兰陵入沂”的过程,其实不光是地图上的事,更是百姓世代的情感承袭。割出去的地,从兰陵到鄫国、二疏宅、左丘明墓,每一处都跟枣庄峄州老家连着一条线。明清峄县设四乡,西头叫兰陵,北边称鄫城,像是用村名纪念那些曾经归属的地方。

那么,这么一番你争我夺,到底兰陵是谁家?谁是被割让的那一方?谁才是“传承”的正统?其实,从来不是说得清楚。地理可以精确到里、二十里、三十里,历史的余韵却一代代流转,留在每个人的口舌和心里。

最后,还是忍不住多嘴:兰陵,这名字,翻来覆去,不就是找一份故土认同吗?到底是不是枣庄改名兰陵,临沂才是真种,谁能下决断?或许,能割的是土地,割不了的是这一方人心。有没有哪个清晨,兰陵旧地的老人推开院门,看着远处的山,心里还在默念:“这本该是咱家的地。”

有些问题,怕是一辈子都没法定。