开头不绕远。张学良,这个名字中国近现代史上几乎没有人没听说过。八个年头,东北易帜到西安事变,一路跌宕。一个时代的波澜从他身上折射出来。他本以为自己这一生会是充满理想的复国者,结果却变成了不断被命运推搡的棋子。张学良身上的矛盾,比人们想象的要多。那么,他的一步步决断,到底怎么影响了一个国家的格局呢?

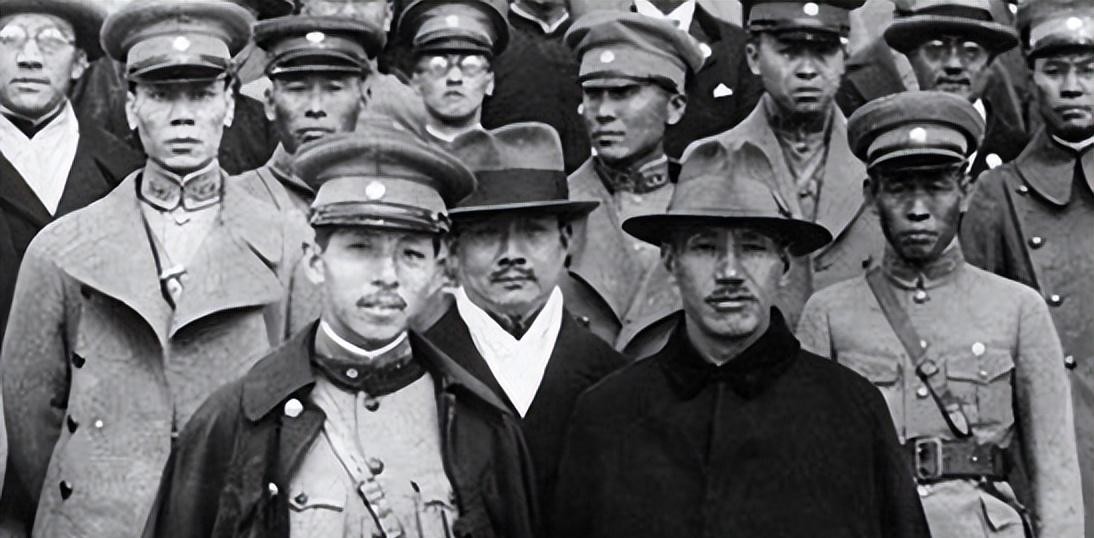

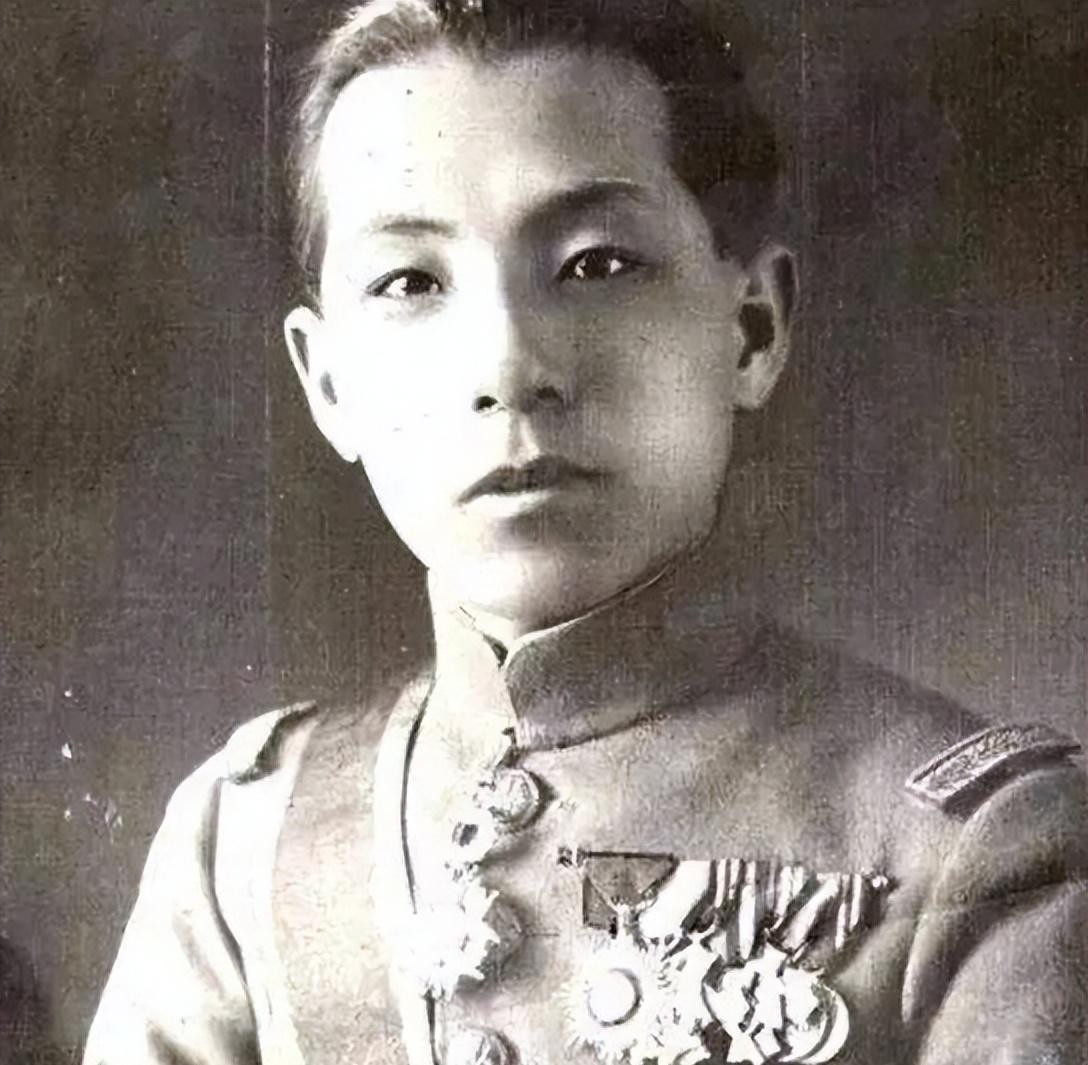

1928年,他从父亲手里接过东北军的大权。那时候的张学良,年轻,锐气十足,对蒋介石既有钦佩又有戒备。他愿合作,但绝不愿被人使唤。东北易帜其实也不是只跟蒋介石的利益挂钩,更跟张学良自己的算计密不可分。这种“投机与爱国”交错,就是那个年代很多军阀的底色。张学良的王牌,是东北的枪炮。蒋介石的王牌,国家大局与资源。双方便有了不得不走近,又步步提防的关系!

到了1933年底,蒋介石连番围剿红军失败,兵力被消耗得差不多了。看着红军越挫越勇,蒋急了,瞄准了比较听话的“东北小六子”张学良。这时候张学良还在国外“考察”—其实就是暂时躲开中国的乱事。《蒋中正全集》有记载,蒋当时电报叫张速归,张学良看了电报先是开心,然后很快又清醒。机会与风险,他都一并权衡。想回去一展身手,怕变成傀儡!

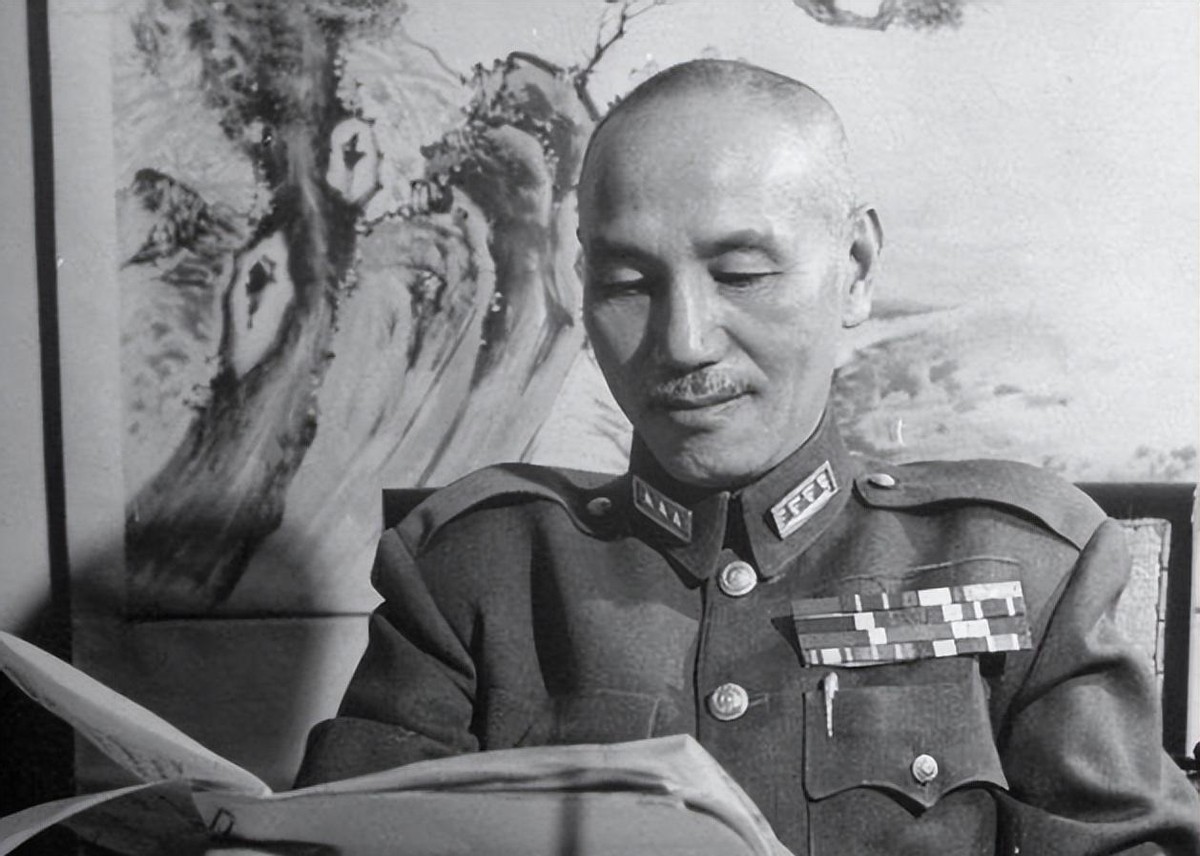

返回南京,蒋介石亲自召见张学良。第五次围剿红军正在推进,蒋希望他不要啰嗦,直接领东北军去打内战。张学良其实并不想剿共,他最在意的是东北的沦陷,每天琢磨着怎么和日本人算账。如果蒋说好先打红军,再收复东北,张也只能顺势点头。明明是违心,还是硬着头皮答应。东北军那些士兵,谁都不愿跟自己同胞火并,张学良压力山大!

从汉口到西安,张学良一路统率东北军征战。他其实打得并不顺利。红军装备落后,却凭借地利与意志让东北军吃了大亏。两个月三次败仗,掉了快三个师,死了好几个指挥官。那些浑身血的东北军遗体被送回来,张学良心里说不出的滋味。蒋介石表面上安慰,实际毫不关心。他甚至撤了东北军的番号,抚恤金也没给够。家属哭着找张学良,他只得掏自己的钱救急。这酸楚,张学良深夜辗转反侧都说不清!

**“东北军还打红军,只会全军覆没。”** 张学良有点想明白了。如果只配合蒋介石,结果只会更惨。他开始琢磨,是不是要改变路数。这种心理上的变化,在杜重远跟他一席话后,彻底发酵。杜重远和他分析联合抗日的前景,点出了东北军应该与共产党联手。张学良一方面动心,另一方面担心:“共产党会不会不要我呢?”结果真查了下,共产党公开发《八一宣言》,张学良的顾虑基本打消。

他突然觉得,放下内战,搞联合才最靠谱。他不是一下子下决心,反复犹豫,最后还是点头。其实东北军士兵已经心都在东北,没心思打同胞。张学良顺势而为,开始跟杨虎城、盛世才沟通,试探气氛。又担心蒋介石会翻脸,又来担心共产党真不搭理自己。人就是这样,真的该干的时候总还会犹豫!

共方其实也早盯着东北军做工作。用优待政策收俘虏、发公开信拉东北军上抗日统一战线。那些被俘的东北军,后来当了抗日骨干。红军对他们有说明:“咱们是一家人,先打鬼子再说!”这种气氛很快就在驻陕北的东北军里蔓延开来。张学良看着部队慢慢倾向联合抗日,觉得自己有了底气,但又怕蒋介石突然转向。

到了1936年秋,蒋介石亲临西安。设法加压,让张学良杨虎城必须攻打红军。要不就把他们的队伍拆散,分派到福建安徽。那股逼人的劲头,在《蒋氏家族秘史》里都有数据支持。蒋动用了嫡系30个师,已经开始军事布局。张学良和杨虎城一看看,总感觉情况不太妙。

他其实试过所有妥协的办法,比如苦劝蒋介石停战,大家联合抗日。结果蒋介石就是不松口,气得张学良跟杨虎城开始酝酿“兵谏”,把蒋介石劫持来逼他妥协。这种方案风险极高,他们内部也反复打磨行动细节。不知道是不是会发展为内战,反正压力山大。张学良最后才决定自己要亲自保证蒋的安全。

真的行动那一天,张学良其实非常焦虑。蒋介石在西安突然被扣乱了阵脚,大家问张学良,“蒋介石抓到后怎么办?”张学良犹豫了一会儿,说:“只要他答应抗日,我还拥护他当领袖。”这个说法,其实挺撇清关系的。他到处布置,不允许伤害蒋介石,甚至连蒋的住所都做了安全检查。就是怕惹出不可收拾的大乱。

**西安事变的发生,影响远超国内。**国际上有人震动,日本人警惕,美苏关注。张学良忙于沟通四方,各种公开发言,生怕事态失控。谈判时宋美龄、宋子文等人代表蒋介石,周恩来代表共产党,摩擦了几轮。周恩来提出六项主张,其实蒋介石并没全部签字,只是以“领袖”的态度承诺回南京逐步落实。

张学良跟杨虎城也没再坚持,觉得民族利益大于一切,最后同意了让步。谈判后,放蒋的原则定了,但到底怎么放又起了争议。有人坚持要有先决条件,张学良却认为,蒋介石已吃苦头,得给他留点面子。于是他决定亲自送蒋介石回南京,连周恩来也没有提前知会。

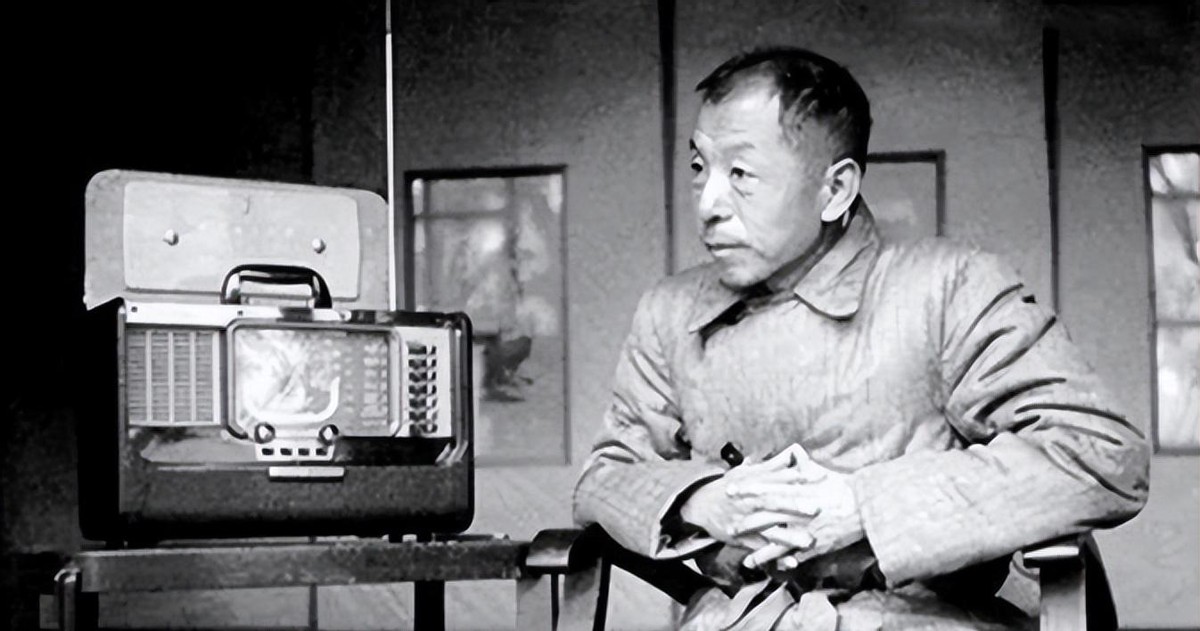

张学良送蒋回去的过程一点都不浪漫,几辆小车悄悄直奔机场。回到南京后,蒋介石第一时间扣押了张学良。从此张学良失去自由,软禁了44年。实际上,如果那次没放蒋,历史会不会完全不同?又没人能说清楚!

抗战爆发后,蒋介石被舆论裹挟,只能被动接受了联合抗日。他虽然得到了面子,但张学良却掉了自由。张想参与抗战,托人带信给蒋,可是“如石沉大海”!抗战胜利后,海峡两岸和国际各界都说张学良是国共合作的推手,见不得光但谁都不能忘。

值得玩味的是,1946年蒋介石曾说要放张学良,但开出三个条件。第一,说西安事变是上了共产党的当;第二,归还“不抵抗”电报;第三,出去国外生活。尤其第一个,居然让他“说谎”。张学良一听怒了:“我不做对历史不负责任的事!”直接拒绝。

其实换个角度,张学良要是同意了,最多是个人名声污点而已。可他认为,历史不能瞎编,于是继续挨关。人到底应不应该为个人前途放弃一点真理?张学良和蒋介石关于权力、真相的冲突,证明了有些事不是利益算计就能解决的。

1949年内战大幕落下,蒋介石退守台湾。张学良也被带走软禁,蒋经国负责日常管理。生活上不缺什么,但自由被彻底剥夺。蒋经国死时,张学良获准去医院吊祭,新闻界没人认识这个老人。好像时间把他彻底淹没,连记者都不记得他是谁了!

1990年终于重获自由。张学良接受记者采访时说:“我做的事我负责任,没有什么后悔的!”其实话说得义正词严,细查起来,他当初放蒋的时候也并不全是义气使然。他既怕民族内战,也怕自己毁了未来。又或者,更多是权衡之后的“无可奈何”。

他后来出国,记者问他会不会回东北老家看看。张学良说:“我不排除回去的可能,大陆是我的国家,我当然愿意!”可惜一辈子没再回来。人生最后在异国他乡告别,过去的事扑朔迷离,就像一部没拍完的电影。也有人说张学良后半生所有经历都是蒋介石害的,也不能全信。权力的博弈,命运的翻转,谁都逃不了被历史重塑。

其实他到底是民族英雄还是权力的牺牲品?各有说法。西安事变让抗日战线有了转机,却也让一个原本锋芒毕露的青年将军,被困一生。现实里,没有绝对的对错,张学良一生的选择既有英气,也有自私。或许正是这些矛盾,让他成了历史的“非典型”传奇。

人们说,历史是偶然和必然的融合。张学良的故事说明,所有大时代的失败和成功,纵横交错,是个人意志和时代洪流的纠缠。经历过风雨,见证过转型,最后又怎么样?张学良留下的,是这段历史的独特注脚,也是关于选择与遗憾的复杂回响。