鲜有中国近现代史人物像张学良这样让人难以简单定义。他的一生,像电光石火的变幻,每一段转折都夹杂着外部环境撞击下的无法掌控,也有个人抉择的坚硬与柔软。一边是东北老家的失落,一边是政治漩涡里的挣扎,摆在他面前的,从来不是简单选择题。张学良,风云人物?还是被裹挟的棋子?答案在一句话里找不到!

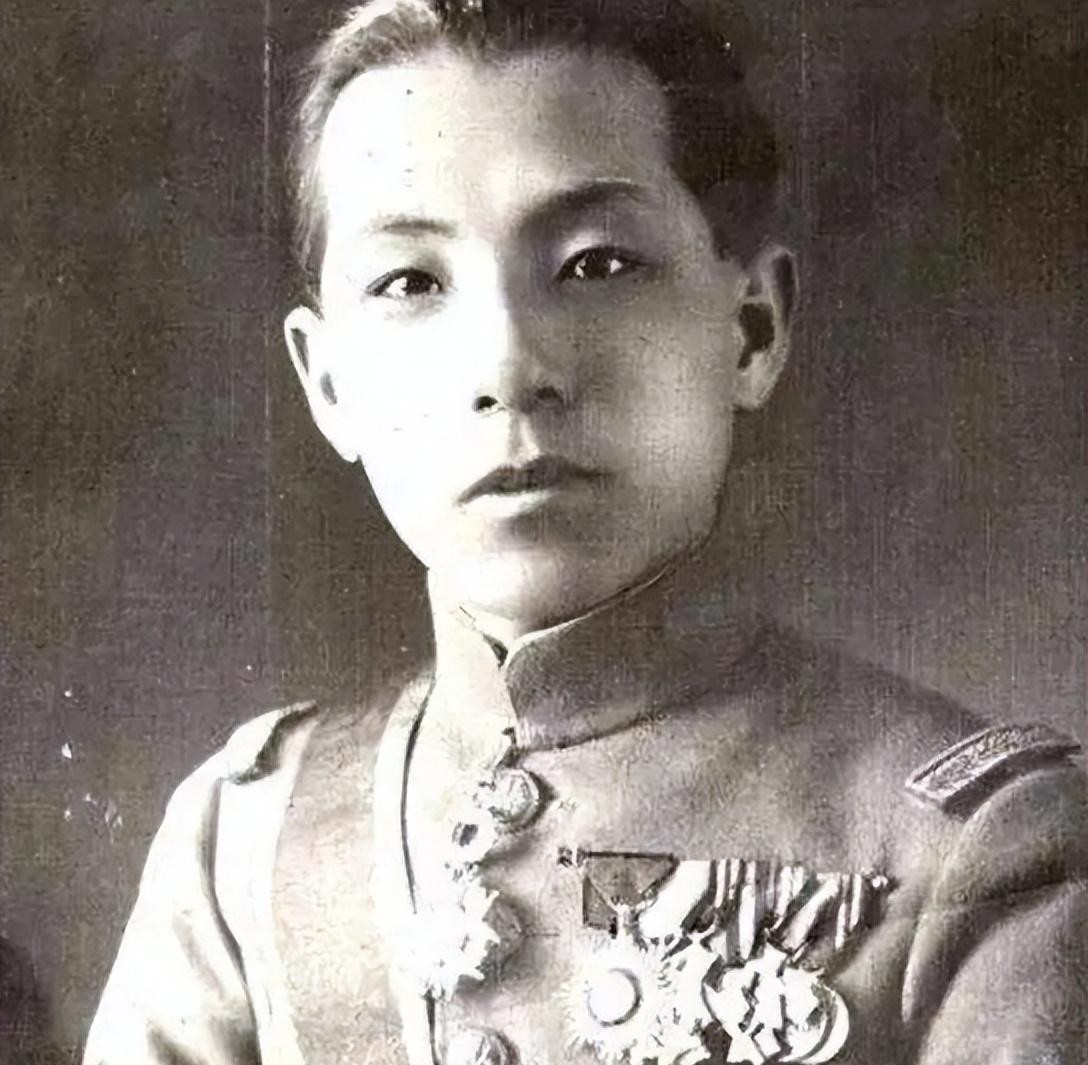

东北易帜、逼蒋抗日、西安事变——这些历史节点,张学良都扎实参与。老照片里英气逼人,实际上处处受制于人。尤其1933年的那个冬天,红军粉碎了蒋介石的围剿,东北军成了蒋手里的筹码。蒋介石思索半天,不得不从国外“请”回张学良。消息传到异国他乡,张学良心头一热,下一秒又有些不安。打回老家的梦想,和做蒋委座的工具,这之间并没有一丝轻松感。

南京的会晤,气氛其实很微妙。张学良明知“剿共”名头下的东北军注定要耗损,却又没底气反抗。他想的是抗日,但现实里红军才是眼前的敌人。无数次小范围的会议,笔记本上写满了“东山再起”“打回东北”,可没几行就又写上“蒋委员长意见”“先平息内战”。身边人说剿共危险,他嘴里说支持蒋,他心里一点没底。怎么办?

外部环境愈发复杂。第五次围剿让红军被迫长征,东北军被推向西北前线。张学良很快发现,这支自己引以为傲的军队,面对红军却接连吃亏。几场硬仗下来,人马大减,老部下死伤惨重。伤亡名单越来越长,家属哭闹成了日常。蒋介石不闻不问,抚恤金少得可怜。张学良夜里辗转反侧,既懊悔又气愤,可转天还得硬着头皮跟蒋汇报。是不是该变变招了?

张学良其实是个爱面子的,害怕东北军全军覆灭,内心经历激烈挣扎。他在上海跟杜重远见面的时候,才第一次把联合抗日说出口。不只他有想法,共产党也同样在主动联络,大量宣传单、慰问方式,东北军的士气渐渐改变。张学良终于不再坚持“安内攘外”,态度慢慢偏向“停止内战,一致抗日”。但这时候,蒋介石的压力反而更大了,差点把东北军和十七路军强行分开。谁能料到事态会这样演变?

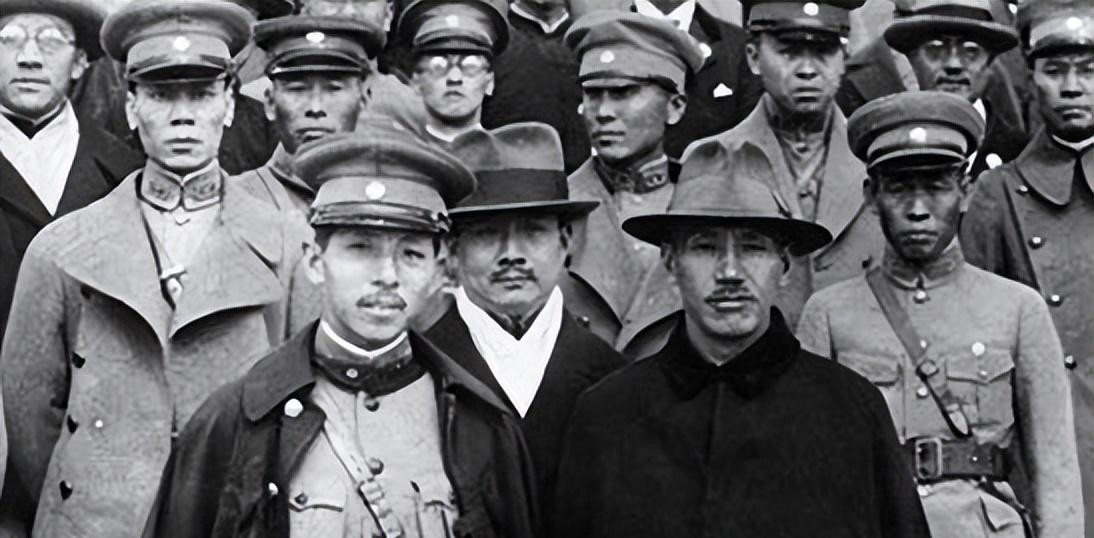

1936年底,蒋来到西安,下令剿共。张学良几番劝阻无果,最后与杨虎城一起,冒险扣留蒋介石,西安事变爆发。那一刻,张学良并不打算取蒋性命,只求他答应抗日。下属问下一步怎么办?张学良说还是拥护他,只要抗日。这种僵持与犹豫,外人看来像是儿戏,实际上满是孤注一掷,也许张学良自己都没有十足把握。抓住蒋介石后,紧张到亲自检查房间线路,怕电灯出事?大概是,他让下属绕着蒋介石转,生怕一个闪失引发全国哄动。

和平解决成了西安事变的主要结局。张学良亲自送蒋介石回南京,未告知任何人,连周恩来也被蒙在鼓里。车队飞奔机场,杨虎城措手不及,只好跟着趟声。张学良以为这样可以给蒋介石保住面子,但刚到南京立刻被扣押。这一段,谁料想得到?张学良本想以民族大局为重,蒋介石却顾全自己的威信,留他软禁几十年,你说到底谁得利?

日本侵华,长城内外炮火连天。张学良虽没亲自上前线,但西安事变后,国共合作抗日逐渐成形。最新网络资料显示,西安事变后,两党间建立的统一战线,极大促进了民众抗战意志(参考中国社会科学院近代史研究所2020分析数据)。然而张学良没能参与前线复仇,抗战胜利后只是各方人士奔走呼吁他自由而已。蒋介石的放风消息,也犹豫反复,提了三个条件:认错、交电报、出洋。张学良怒不可遏,说不愿对历史撒谎。面子或铁骨?他的选择很直接。

1949年后,蒋退守台湾,张学良成了特殊“管理对象”。蒋经国负责他的生活,大体上并无恶意。张学良时常出现在花园、阳台,写写书法、养养鸟。两人表面关系算得上和谐,有时其实也会有些小摩擦。这段在现实里不怎么被提及,却有相关台当局档案做支撑。蒋经国逝世,张学良获准吊祭医院场景,新闻界无人知晓,老记者感慨更迭。时间拉得很长,张学良终于在1990年后获得自由,但早已是物是人非。

他晚年采访时说过,“我没什么后悔的。”这话是不是太轻了点?他其实有许多矛盾,既答应过蒋介石,也对抗过蒋介石,说是坚守原则,却在不同阶段随机应变。有人觉得他懦弱,也有人觉得他刚强。到底他是哪种人?很可能两面都有吧。

1991年,张学良终于出国探亲,记者们问他要不要回东北。他得很直接:“大陆是我的国家。”可后来终究没能再见老家。2001年去世,享年101。

张学良这一生,既是参与者也是见证者。许多事情,外面看起来一拍脑袋就能做出决定,实际上,纷繁复杂,每一步都踩在变动和风险里。不是非黑即白。张学良本人有过争议、惹过骂名,也有鲜明坚持。把历史搅动一遍,再放进现实,他身上的矛盾性,未必消失。

回头看,不管是“被时代选中”还是“自己做主”,很多结果,是个人努力之外,历史洪流拍出的浪花。他有遗憾,也有自豪。他不是完美的英雄,不过他影响了时代。