开学第一天,看着侄女攥着我的衣角,眼泪吧嗒掉在校服领口,我想起二十年前自己第一次住校的晚上——躲在被子里哭到凌晨,想妈妈的热牛奶,想爸爸的睡前故事。她仰着头问:“姑姑,晚上没人帮我盖被子怎么办?”“室友会不会不喜欢我?”“周末能不能早点接我回家?”这些问题像小锤子,敲得我心口发疼。

不到万不得已,别让孩子太早住校。家庭是孩子最珍贵的情感港湾,亲情是比“自理能力”更重要的成长养分。送住校前,一定要先问自己三个问题:孩子的心理能扛住吗?生活能自理吗?情感能得到满足吗?

① 孩子的心理素质够不够强?有些孩子看似“懂事”,其实是把害怕藏在心里。就像有的小女孩,被留在学校时哭到心凉,没人安慰;寄住姑姑家时小心翼翼讨好,怕惹人生气。这些情绪不会消失,只会变成心里的小疙瘩。如果孩子哭着说“不想住校”,一定要认真听,那不是“矫情”,是他的心理防线在求救。

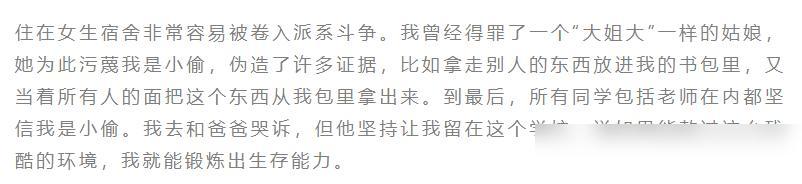

② 孩子的自理能力能不能应付?木耶赛尔住校后,周末要洗全家的衣服、做饭,她的“自理能力”是逼出来的,但背后是对姑姑的心疼。可如果孩子连穿衣服都要奶奶帮忙,突然让他自己叠被子、打饭,只会让他产生挫败感。就像村小学第一的女孩,住校对她来说不是“好好学习”的助力,而是“被推开”的迷茫。

③ 孩子的情感需求能不能满足?寄住或住校的孩子,最怕的是“被抛弃”的感觉。小清害怕爸爸妈妈不回来,拉着姑姑拉钩;侄女住姑姑家,让姑姑一家生活不自在,其实孩子心里也有压力。尹建莉说“孤儿院不是培养自理能力的地方”,因为没有情感联结的“自理”,只是机械的生存,不是有温度的成长。

苏霍姆林斯基说:“最好的寄宿学校也不能代替家庭。”家有妈妈的唠叨、爸爸的笑话、餐桌的热菜,这些都是寄宿学校没有的“情感养分”。孩子的18年,是和父母慢慢分离的过程,但分离不是“推远”,而是“带着爱出发”。如果可以,再苦也把孩子带在身边,因为那些一起吃晚饭的夜晚,一起叠衣服的午后,都会变成他长大后最温暖的回忆。

你家孩子有过住校的经历吗?或者你有没有想过送孩子住校?欢迎在评论区聊聊你的故事,我们一起守护孩子的情感世界。