湘西那些山岭间的夜风,总像有什么没说完的话头。你要是站在村口听,还能听见老人们低声嘀咕:“苗家三绝,赶尸、放蛊、落花洞女。”光听名字就够瘆人,可最让人后背发毛的,还是那传了几百年的蛊术传说。

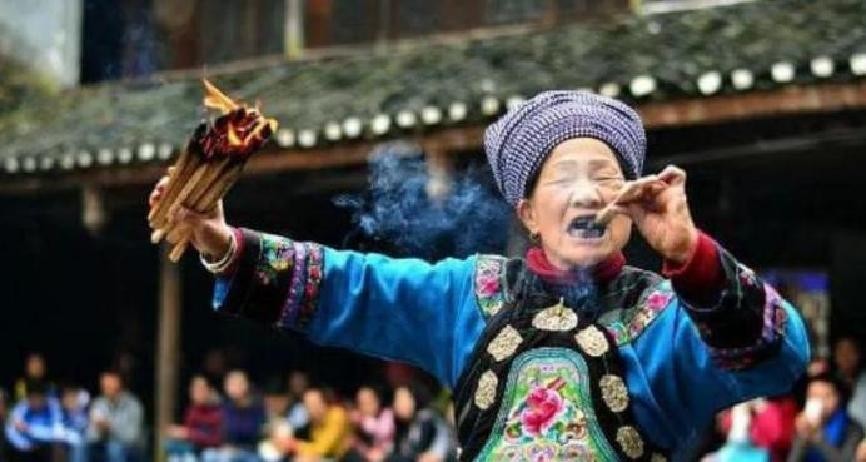

村里人一说起这个,总是避讳着。外人看个热闹,觉得新鲜,殊不知在湘西,这些传说背后藏着的,是一层层剥不开的谜底,和许多过不去的坎儿。老人们有的嗓子沙哑,讲起蛊术来声音小得像怕风也能听见。他们嘴里吐出的,都不是虚头巴脑的故事。那一个个真刀真枪的“蛊婆”往事,谁家都能扯上一两句。

往前数个几十年,湘西的寨子里还真见不得风平浪静。倘若谁被说成是“草蛊婆”,那后头的遭遇只有一个:三天三夜绑着暴晒,水米不进。活过来的,几乎没有。边上的官儿呢?见怪不怪,乐得眼不见心不烦。那时候乡里巫蛊的事,几乎成了女人们的噩梦。什么叫一顶帽子扣下来,一家人都跟着倒霉,说的就是这意思。

时间跳回近一点。2018年,张家界的一个导游姑娘小杨,领着一帮游客在寨子里转。城里人爱八卦,总追问还有没有人会那些“放蛊”的密招。小杨嘴上带笑,说现在没人敢了。可到了晚上,寨里人还是会给门头挂上菖蒲叶儿——你要问这是为什么,老阿婆就埋头不语,只说“总归是有道理的”。

要刨根问底,蛊这东西在湘西有多早?早到汉武帝那儿去了。那会儿征西南,军队里一阵怪病流行,兵丁肚子胀得像鼓,七窍流血。随军的巫师一句话:“中了蛊了!”没见过那一幕,但想来也挺瘆人的。有人说,那或许只是山野瘴气,或者水土不服,可你让湘西人信?打死也不信。

考古队捣鼓开湘西的泥土,石缝子里,翻出战国的青铜器。上头的图案——蜈蚣翻腾,毒蛇缠绕。没错,那一带,毒虫也能入画。日子过得苦,山水多瘴,大家都怕这个——于是敬之、崇之,也善于使之。

2015年,有一批老师带着学生下乡做调研,还真在凤凰一带碰见了“养药”的老人。82岁的龙阿婆,背巴小凳坐墙根,手里捻着什么干瘪的虫子,一边磨一边唠叨,这不是毒,是救命的好东西。把七种毒虫弄干,磨成粉末,和米酒一起封上,三年不开罐。你说怪不怪?可专家一化验,还真查出来类似蛇毒血清的玩意儿。

再往深点说,有比科考更热闹的。电视台拉着摄制组、法医跑到吉首那个有点名气的“蛊乡”,捡了十几种所谓的蛊虫化验。结果一半多体内带着剧毒,什么河豚毒素、箭毒蛙碱。节目里头的人用一口不大湘西味儿的普通话说,古人可能阴差阳错,把山里的毒虫混一起,练出了“蛊”的科学原型。这一说倒是新鲜,但你要搁村里头讲,八成没人搭理。

这边搞科学,精神科医生也不闲着。长沙有家医院,头三十个自觉“中蛊”的病号做了脑扫描,结果居然前额叶皮层异常活跃。医生王建国拍了拍脑门子,说有时候“你以为你有病,结果真有病”——可病的是心,不是身。

走进侗寨,巫蛊二字成了没人敢触的高压线。50岁的村书记老吴手里总不离干烟管子,问多了就叹气:前些年,有外地人揣了一大把钞票跑来收什么秘籍。寨子里夜里烧医书,烧的是招惹祸事的念头。为什么?还不是因为五十多年前轰轰烈烈的“破巫运动”,巫蛊是封建迷信,留不得,那些会点本事的“蛊婆”,多数都没得好下场。于是口口相传的药方、手艺,跟着失传了。

讲到现在,有得唠的,也逃不过“自卫”。学者张青把它写进书里:这个沉默,是一层自保。短视频上哪个“苗女”跳舞喊自己“下蛊”,十有八九就是噱头。真懂点门道的,谁还敢露头?2023年,政府说要把“巫蛊医药”申报成非遗。结果,村里人闭口不答。怕的不是丢脸,是怕又让人贴上“迷信”两字儿,日子没好过就变得更难。

不过,时代换了个模样,总有人想点新招。古丈县那头,有个返乡的女硕士,用奶奶的老药方做起了生意,去掉巫蛊的恐怖外壳,加个“非遗古法配方”,天然蚊香一年干到百万销售。她说这行的不是怪力乱神,是老祖宗的智慧。直播间里点赞刷爆,倒真成了个好故事。

科学前沿没闲着,药学团队捣鼓湘西所谓的“情蛊”原料。啥断肠草里头钻出抑制癌症的新物质,连项目带头人都啧啧称奇:这世上哪有什么明码标价的巫术,其实藏着宝贝的,还是山里的平常草药。

当然了,有人用它是正道,有人想靠它发财。2024年春,凤凰县出个假“大师”,说自己能种情蛊,帮吵架的情侣复合,价钱不菲。居然还真有十来个痴心男女掏钱买安慰。他一边蒙事一边收钱,案发后老老实实认罪。可你说上当的都是傻吗?其实这世上想抓救命稻草的人多,骗子才敢打着巫蛊幌子四处捞钱。

湘西巫蛊,远的近的事儿,都有一点说不清、道不明。更多人对它的印象,都是影碟电视里放大了的那些桥段。可真去山里,碰见的倒更平常。哪有什么怪力乱神,就是老人家细细碎碎地守着点小东西,信些古法——有用没用,只当是个念想。

山水湘西,夜色降临。沱江那头的酒吧,低低哼着苗歌:“莫问蛊婆何处寻,毒虫化药济世人。”祖孙俩静静坐在吊脚楼,月色里辨认药草。谁也说不准,这一代人还能留住多少往事。或许巫蛊没消失,它只换了条活路。留在晨雾里,也留在慢慢褪色的老话头里。至于妖气还是智慧,得等后人慢慢再说。