西安,这名字像一块时光里的老砖,敲下去还带着些震手劲道。不是随便来的,这名字里有烟、有旧事、有前人的步子。它的位置挺有意思,卡在中国地理版图的肚子眼,被认作是中华文明的发源地之一。这事我不是瞎扯,国家地理信息公开,考古院数据,哪家靠谱的权威网站不都这么说?三千多年,这城就没有断过住人,也没有断过自己的故事。有人说它是世界四大古都之一,是说真的,联合国教科文组织有过相关报道,别处找得到数据。

今天的西安,嘈杂热闹,头顶着古都的牌子,脚下踩着新潮。可你真在街头问人一句,西安简称啥?年轻人还真多答不上来,这不是怪他们傻,也不是西安太神秘——就是这个“镐”字,平常人基本都不遇见。有人翻字典,也有人懵圈,又有人说:这不是长安吗?到底该叫啥?嘿,没那么简单。

转念说到城市简称,不同地方不一样,有的一个字,有的俩字,有些压根就没有。但居然上海、南昌、厦门这种大城,官方甚至能有俩简称,一城双名谁不脑袋大。比如西安吧,虽然官方定了“镐”,但古时候它叫过长安、叫过大兴城、奉元城,后来叫了西安。“镐”这字念不来,很多人感觉像古怪密码,还真不是随便拍脑袋。西周时期,西安这一带就叫“丰镐”,周文王、周武王合起来修了两座都城,丰京和镐京,坐门口一商量,干脆就叫“丰镐”,给今天起名字留下了牢靠的根。

秦朝那会儿,风头正劲,西安叫“内史”,属于政务与内务兼管的意思。立下一块牌子,换个朝代,名就变,一个城像一个人,多层皮,褪不完。西汉初年项羽败了,刘邦称帝,把都城直接叫“长安”,就是想图个“长久安定”,美好愿望写在城墙上。从此丝绸之路开通,长安成了世界眼里的中国中心。那句“西有罗马,东有长安”不是花架子,国家文物局公布的数据都能查到,史料靠谱。其实“西有罗马,东有长安”这话放今天细想未必全对,罗马的辉煌和长安带的中国风度各有各的味道。

接下来隋文帝一看,原来的城太小了、不够派头,干脆在旁边修座新城,起名“大兴城”。地名的变更其实总离不开权力与时代的野心。到了唐朝,皇帝又想恢复旧时气象,把“大兴”改成“长安”,意思没变,气势还在,城池越修越气派。唐朝的长安城,至今资料里,城市规划、建筑格局,比肩罗马帝国,不夸张。说到这里还得提一句,有些人觉得唐朝太盛了,长安就应该是永恒的名字,但其实奉元、镐这些称谓也是实打实留下来,不能只把长安盯死。

元朝到了,又一轮更名,叫“奉元城”,忽必烈有权力,改名也有声势。明朝一来,把“奉元路”改叫“西安府”,“西安”这个名字就这么被用上了。其实这一改,朝代、权力、民族关系都在名字里打生打死。历史学者查的资料,明朝那会儿也没少封疆建制,翻文件能看见不少崇官的笔迹。

我反倒觉得,西安名字里翻滚的不只是书本上的变动,还有风俗、口音、民间流传。老西安人有时候更认“长安”,新西安人干脆喊“西安”。但哪个更正宗?不好说。有时候官方也犹豫,多重身份,本地人也分不清。其实这也不奇怪,看看全国其他老城,洛阳因牡丹出名,简称“洛”,南京过去文风鼎盛,简称“宁”。北京的“京”字,哪个老幼不识;杭州“杭”,开封“汴”;这些城市背后的称谓,都有自己的故事,从没断过根。但到底归属感和名字,是不是一回事?谁能下结论?

一路说来,西安短时间并没有太多统治者动摇过“长安”这个名字,但最终还是被“镐”取代。原因很直白——东北的长春已经占了“长”字,行政划分不能重复,于是“镐”成了西安的最独有标签。其实这个选择也挺随性的,并没太多神秘玄机,就是绕个重名问题而已。谁还会把简称当做城市的灵魂象征?说实话,不见得。

不过西安双重身份确实让人挺纠结,像是穿一件外衣,再里头藏个旧衣裳。城市很多,简称也乱,没有标准,都是历史和现实鸡飞狗跳地揉出来的。像大同简称“同”,郑州简称“郑”,成都为“蓉”,这些都是顺嘴绕口的一字名。西安的“镐”偏冷门,没有流行感,像是考古队员的小众癖好。要说“镐”的流行度,还真赶不上“长安”的诗意,实际应用挺糊涂。

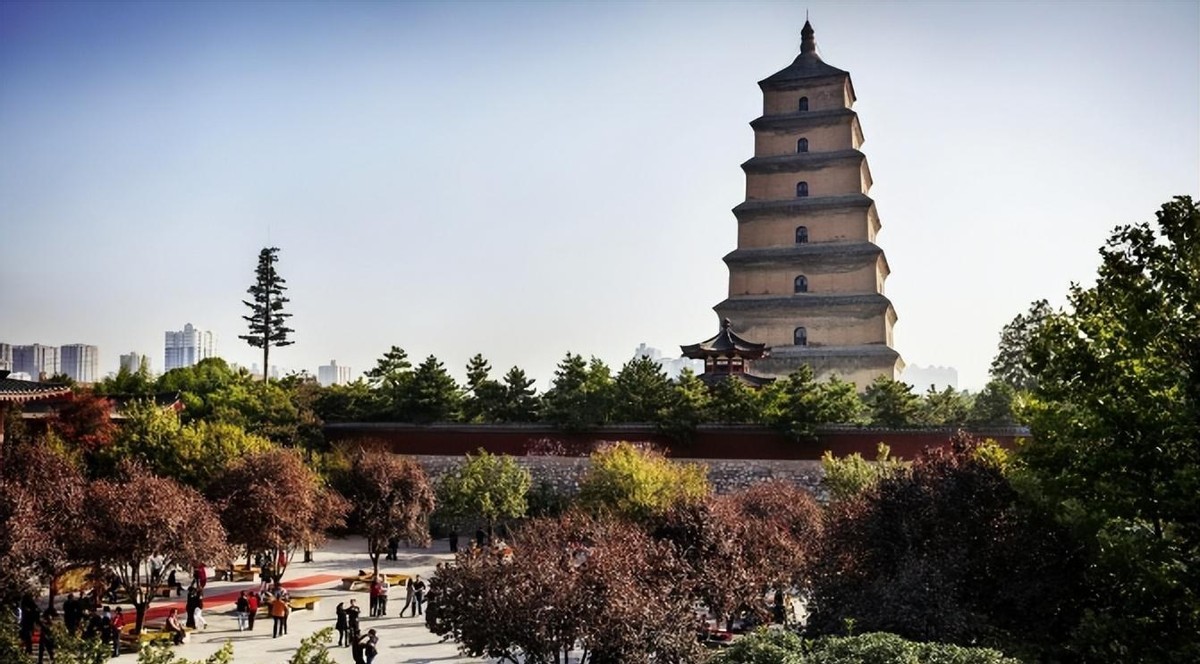

再来看今天西安的实际情况,这几年旅游业火,类似“不夜城”“大雁塔”之类的景点变成打卡必到的风潮。官方数据,西安市年接待游客过亿,、微博、央视新闻都报过,没啥水分。外地人进去,第一站都奔隋唐不夜城,街头演员、特色小吃、灯光秀,线上线下全都有。很多自媒体人也喜欢上这,流量带人气,网红和老百姓混一块了。可你说,这种热闹到底是城市本来的气质,还是后天包装的盛景?没人敢拍胸脯白话。

到了大雁塔,古代佛经存放地,肉眼看着塔身一圈一圈的积年累月,白天阴影里,晚上灯光下,像是穿满记忆的彩衣。塔顶往下看,城门老墙,逛一圈就明白西安到底吃了几千年风雨。这种旧建筑和现代景观的相撞,没谁做得比西安更突兀,也更和谐。夜晚的人群里有老有少,有游客,也有跑步的人,谁能说得清这座城市到底是老的多还是新的多呢?

别忘了兵马俑!博物馆规模大得让人怵,一进门,人脸陶武,有点压抑。无意间瞄到一尊,想象秦军的千人千面,公益宣传时总说“河山即名”,其实现场更有代入感。世界遗产名录里有,官方档案也查得到(联合国教科文组织官网可查),没有任何水份。可气派归气派,对年轻人来说这也是一种现代消费,一种标签,未必真懂里面的故事。到底千军万马的雕塑,是古人自信还是统治者的恐惧?解释不太统一。

再说华山,五岳之一,有人骂太险,有人说值。攀到顶,回头忘了自己是谁。有人觉得华山的存在是西安的地理象征,有人只把它当一处旅游地。都可以吧,反正天晴雨晦,爬到哪算哪。

但西安并不是只有这些冷冰冰的古迹,一样还有年轻人喜欢的说唱文化和美食夜市。老城墙与街头串串,博物馆与地铁站,历史和现实搅成了一锅杂烩。哪里是正宗,哪里是新鲜,谁都说不清。不过西安的名字到底该叫什么,也许,每个人心里各有一个答案。

城市的简称,其实是历史折射下的一种约定。官方怎么定民间怎么用,互不干涉。逻辑上说,不管简称是“镐”、是“长安”还是“西安”,都只是它和世界里其他城市分开的标志。有人说这正是城市的独特味道,也有人抱怨起名太随便。前后观点矛盾,有啥关系?城市的真正身份,可能就藏在这些名字混乱和纠结里。

大多数人关注城市短名只是为了考试、为了导游、为了查地图。历史在,现实也在,怎么用怎么叫,都是活着的文化。

西安,像一个有着多重皮肤的老者,也像一群年轻人涌动的广场。它的名字,像谜,像谜底,又像谜面。到底是哪一个又有什么关系呢。

可信数据都在,城市故事都是公开信息,剩下的,就是每个人自己的观点和体验。