2025年8月12日的清晨,许多人或许都经历过小雅式的瞬间:盯着手机屏幕,与某个重要之人的聊天记录长久地停留在某个特定的时间点,再无更新。五分钟前,小雅在朋友圈看到大学室友阿琳在云南旅行的照片,那条她们共同拥有的碎花裙在阳光下格外刺眼。毕业前夜“每月视频,每年旅行”的誓言犹在耳边,如今却只剩下一句“挺好的”便草草收场。成年人的世界里,关系的褪色往往悄无声息,没有戏剧性的争吵,没有明确的告别,只是在某个不经意的时刻,你突然发现,那层无形的隔阂已然筑起。这种普遍的社交困境,背后隐藏着一个令人深思的真相。

市场部总监李峰的经历,为这一现象提供了另一个维度的注脚。当他整理名片夹时,收到了两年前离职前同事老张的信息,内容直指一个合作项目。李峰的苦笑,源于对这段关系本质的清醒认知。曾经共事五年、一同加班、一同吐槽的“战友情”,在脱离了共同的职场环境后,便迅速冷却,直至对方有求于己时才被重新激活。这并非个例,而是成年人社交中一条心照不宣的规则。社交的本质,在很大程度上是一种价值的互换。这种价值并非单指物质利益,它涵盖了情感支持、信息资源、陪伴慰藉乃至社会认同等多个层面。当一段关系无法为双方提供持续的价值输出时,其活跃度便会自然下降。

小雅与阿琳的友谊,曾经的价值在于青春的陪伴与情感的共鸣。毕业之后,两人的人生轨迹发生偏移,新的环境、新的社交圈、新的生活重心,使得维系这段旧日友谊所需投入的时间成本和情感成本急剧增加。阿琳的生活中出现了新的“价值伙伴”,而小雅在她生活中的位置,或者说,她感知到的价值,也随之边缘化。因此,当小雅主动开启话题时,得到的回应是礼貌而疏离的,因为阿琳已经没有了主动维系这段关系的内在驱动力。

李峰与老张的关系则更为直白,其核心价值在于职场上的互惠互利。一旦这种互惠的基础消失,关系便迅速沉寂,直到新的“价值需求”出现。这解释了为何在许多人际关系中,单方面的主动往往难以持久。当你需要不断主动才能维持一段关系时,说明你在这段关系中的“价值供给”处于低位,对方并没有从这段互动中获得足够的“收益”来驱动其主动联系。这并非冷漠,而是一种社交层面的“能量守恒”。人们会本能地将有限的社交精力,投入到那些能带来更高情感回报或实际利益的联系中。

理解了这一社交真相,我们便能更理性地看待人际关系的聚散。这并非倡导功利主义,而是认清现实,从而调整自己的心态与行为。对于那些你珍视的关系,主动并非卑微,而是一种选择与投资。但这种主动不应是单方面的乞求,而是建立在双方都有维系意愿的基础之上。你可以尝试创造新的“价值点”,比如分享对方感兴趣的信息,提供力所能及的帮助,甚至于仅仅是高质量的倾听与陪伴。这些都能为关系注入新的活力。然则,对于那些无论你如何努力,对方始终反应冷淡的关系,或许就应该学会放手。就像林婷发现的那样,她与闺密小艺的友谊,随着各自人生阶段的不同,已经自然地走向了淡漠。五年前威尼斯的约定,终究成了青春的纪念。社会学家马克·格兰诺维特的“关系强度理论”指出,人生不同阶段需要不同类型的关系支持。有些人的出现,只是为了陪你走过某一段路,完成了使命,便会悄然退场。执着于让一个已经“离站”的乘客继续同行,只会让双方都感到疲惫。

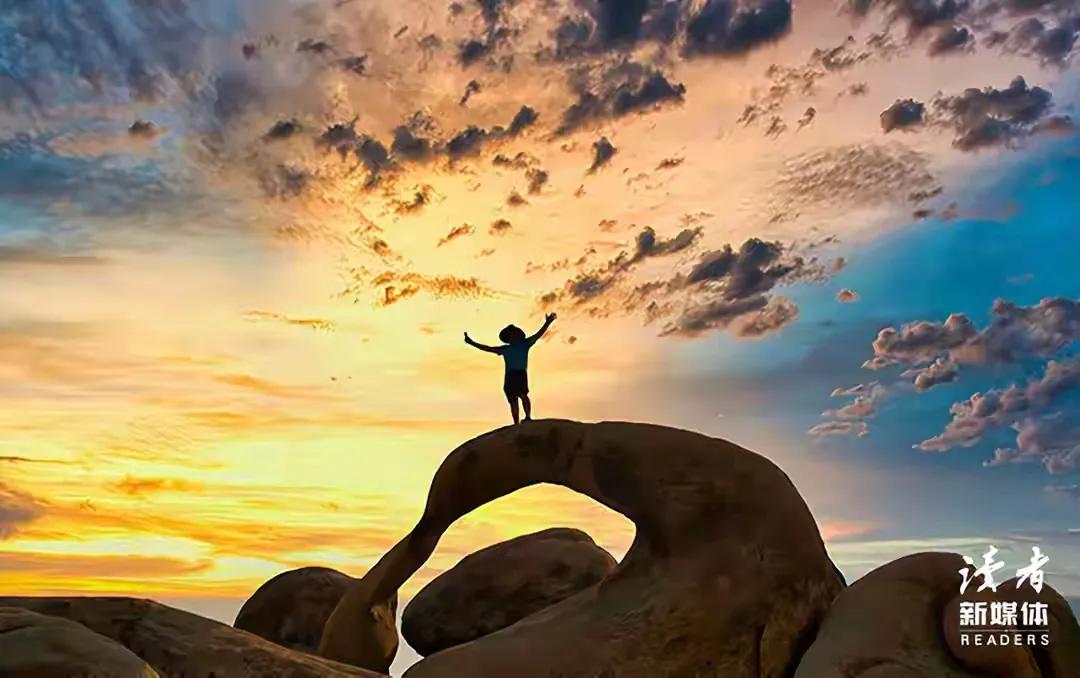

需要你频繁主动才会想起你的人,或许就像一件美丽但已不合身的旧衣,承载着美好的回忆,却已无法融入当下的生活。强行穿上,只会带来束缚与不适。人际关系的本质是流动的,有相遇的欣喜,亦有离别的释然。与其纠结于为何别人不主动,不如将精力投入到那些双向奔赴、彼此滋养的关系中。对于那些渐行渐远的人,心存感激,然后坦然道别。别在意,别回头,往前走。人生的列车仍在前行,前方会有新的风景,也会有新的同路人。