你以为北大教授已经站在学问巅峰?偏偏芦荻一脚踏进中南海,才发现,真正的“学问”不是谁会背多少诗词,而是能不能把书里那些道理活生生干出来。2025年7月26日凌晨两点半,北京还没怎么凉快下来,我在网上刷到芦荻那段侍读的老回忆,越看越觉得,很多人根本没见过毛主席学问的那一面。

芦荻当年44岁,北大中文系正当年。突然接到电话,“今晚有任务”,就这样,她成了毛主席的侍读老师。可她刚推开门,主席第一句话就问她名字的来历,一句“故垒萧萧芦荻秋”,直接把她的底细全摸出来了。你说尴尬不尴尬?我反正要是她,头皮都麻了。

但有意思的在后头。你以为大人物就高高在上?毛主席让她别叫“主席”,说大家都是读书人,别搞那些虚头巴脑。芦荻还没缓过神,主席已经拿着教材挑错字了——什么生僻字记不住,他当场教你口诀,什么古文难懂,他现场推敲出处。你敢信?教材里的解释都不一定能糊弄住他。有些人书读到这份上,已经不是“知道”多少的问题,而是能不能把书里的东西和现实搅合起来用。

芦荻说,毛主席书房里古籍摞成山,重要的地方全是红色批注,有的还画圈、写旁批。据我查到的资料,主席批注过的书总数超过1500册,光《资治通鉴》就有几百页笔记。这不是摆样子,是真刀真枪地琢磨。芦荻每晚都得绞尽脑汁准备讲稿,结果常常被主席一句话问到发懵。你觉得自己学富五车了?他一句“这句话什么意思”,立马让你现原形。那种被“点名”的感觉,简直像期末考试被钉在黑板上一样——可人家每次都不是为了难为你,而是真的想把学问讲透。

最让我印象深刻的是,主席经常提醒她别太拘谨,还专门给她安排休息间,说“骑车辛苦,就在这里备课”。有时候芦荻困了,他还会让厨房煮碗面。你说这是不是咱们想象不到的“亲民”?但人家不是装样子,是真把“知识分子要走进生活”刻在骨子里。

四个月的侍读结束,芦荻离开时,毛主席没说什么大道理,就只嘱咐:“知识要用,别光在书斋里琢磨。”这话说出来特别轻巧,但仔细一想,多少人一辈子都在书本里打转,没进过生活半步。后来芦荻整理谈话记录,才明白主席那些批注和对话,其实是用自己的方式,把传统文化和国家命运绑在了一起。

你们有没有注意到,主席读书不是为了考证学问、吹牛皮,而是为了找答案。比如他会追问“这段古文里的逻辑”,或者直接把诗词和现实问题对照。不是一句“以史为鉴”就完事——他真的是拿着历史和现实“对表”,一条一条梳理该怎么干活儿。

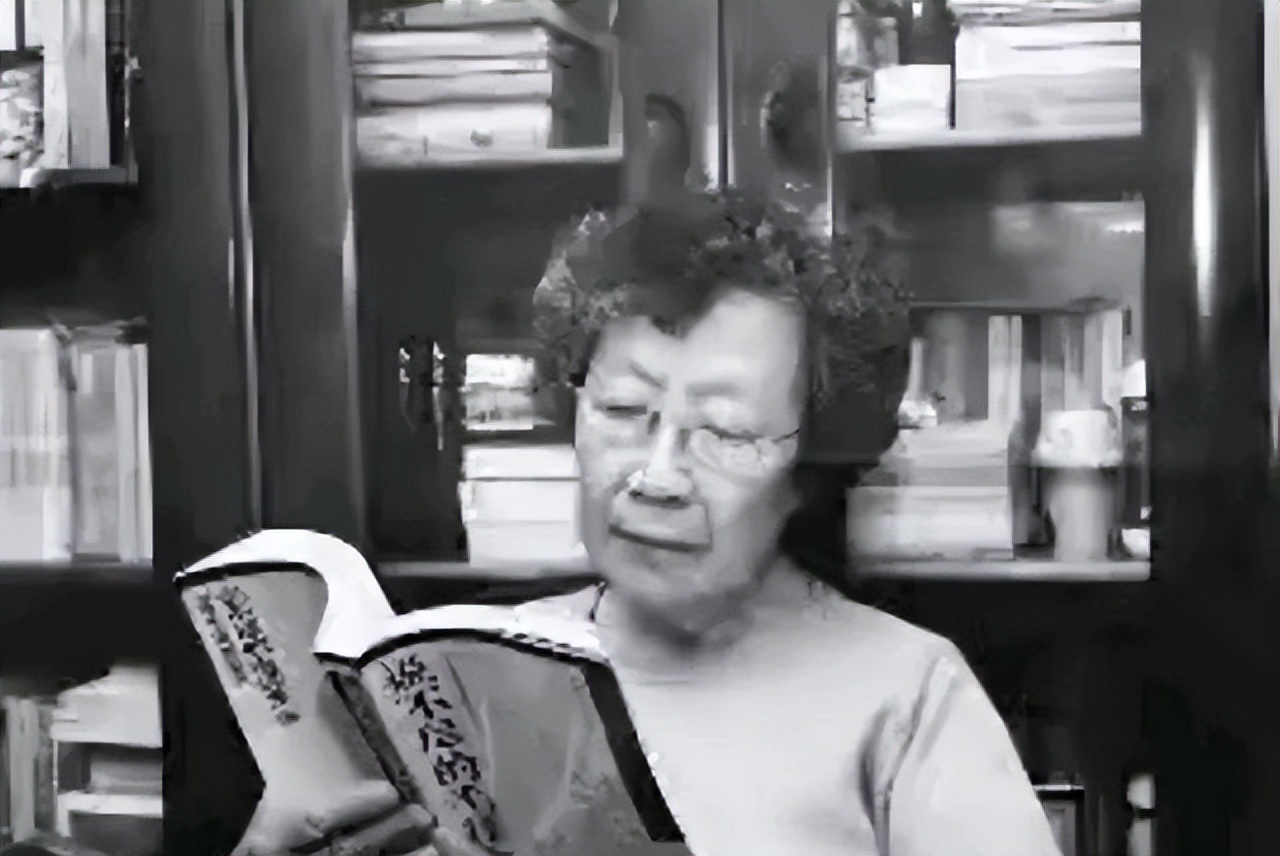

至于芦荻,后来花了十几年,把侍读时的所见所闻写成书。她说,毛主席的学问不只体现在书房,更体现在他对国家、对百姓的那份责任心。那种感觉,不是“渊博”两个字能说得清的。你想啊,谁能每天读书、批注、辩论、还要考虑整个国家的事?反正我觉得,这种活法,比起咱们现在天天喊“终身学习”,要深刻一百倍。

说到这里,忍不住想问一句:现在还有多少人会像毛主席那样,把学问和人生、社会、国家搅在一起?还是只会刷论文、背题库?这事,真值得大家琢磨琢磨。

芦荻和主席的故事,其实就是“教学相长”的最佳案例。你以为是芦荻去给主席讲书,结果反倒成了芦荻在主席那里补课——不仅是古文,更是怎么做人、怎么做事、怎么活成一个有担当的人。很多人只记得毛主席的“伟人”标签,却忽略了他那种愿意每天学习、不断反思的劲头。

最后,芦荻说,她最佩服的不是主席记性好,也不是他读书多,而是他能把书里的“道理”变成行动力。那些红色批注,留给后人看的,不只是知识,而是那种“活着的学问”。

这事我看挺有意思的。你说呢?有时候,咱们是不是也该多点“批注”,少点“背诵”?

#历史人物# #毛主席# #学问的力量# #北大芦荻# #知识与生活#