上海,疫情反反复复,密集的信息如潮。突然间,魔都这个词层层叠出,网络上玩梗不断,议论也不少。大家都觉得新鲜,带点戏谑,有人责怪,有人自嘲,感觉好像从来没认真想过魔都的来历。甚至连热搜都跟着起哄,评论区里说什么的都有,也不知道谁最先把这个“魔都”套在上海头上,似乎一下就成了标签。

事情还要往回翻。上海给人的感觉确实怪,也不只是疫情中那些奇葩场景。管控严格,一些反常出来了,送菜、抢物资、楼下大白的身影,不断有热贴刷屏。那时才发现大家说起魔都,更多是对上海混乱和魔幻氛围的印象。可叫了这名字的人,多少还有新鲜感,甚至觉得好笑,可这到底是怎么来的?一堆人以为这是包子的外号,中国奇观的凝聚?真的是这么简单吗?

其实仔细一查,魔都并不是这次疫情才有的产物!说魔都是21世纪的网络造词,不对。故事要往回拉将近百年。1920年代,一位名气很一般的日本人——村松梢风,飘到上海四处游逛。彼时,上海不是现在这番模样。城市面貌特殊,各色人等搅在一处。租界里西装革履,黑帮流窜,资本家兴风作浪,小市民也来凑热闹,底层住在棚户,衣衫褴褛。*那个时代的上海简直乱到没谱。*

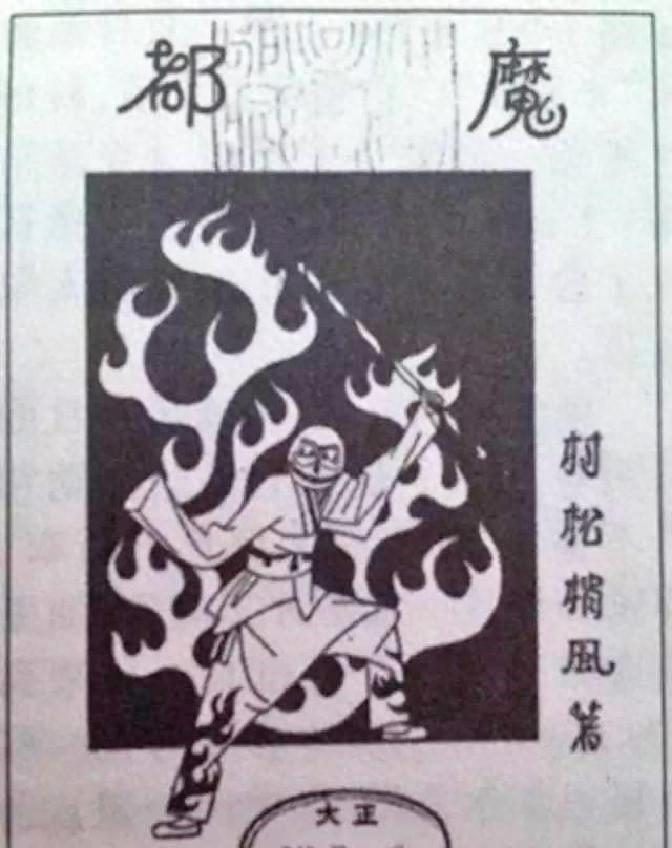

村松梢风在上海蹉跎了一段,见闻颇多。他回到日本后,把一阵子旅居心得和城中轶事写进了一本书里,名为《魔都》。他书里的上海,是个矛盾密布、光怪陆离的场面。仿佛每个人都在出演,场景切换不断。咋一看,有点像电影,但其实真实得很。魔都这个词就这么被记下来,被村松梢风随手留在纸上,虽说他在文学圈并不出名,影响极有限。那时候中国文学圈也没人稀罕他的文字。这词一时无人理会。

没想到,几十年后,日本流行文化又一次带火了魔都。九十年代左右,有部动画片《中华小当家》非常轰动。剧情其中一集就用“魔都上海、黑暗料理界的宣战”作标题。动画风格夸张,上海成了魔幻舞台。观众们一边吃饭,一边看菜里飞出火苗,都觉得魔都很带劲。动画之后,魔都这个说法在国内热起来。连带不少人认为魔都等于神秘、冒险、刺激,这跟最初村松的感受还差得远。

1995年,日本放送协会也加入进来。大批记者扎根上海,跟踪采访了租界历史、经济变迁、人群分布。据报道,约有十万日本人在上海活动——他们把这里当魔都,也许是个象征,一个梦,一个机会。这个数字不低,佐证了上海国际化的程度。而专家的统计跟网络差不多,说法都指向,魔都既神秘又充满活力,是个融合多元、矛盾不断升级的空间。可具体“魔”在哪里,真要说清楚,连学者都拿不准。

后来到了2010年,世博会点燃了魔都称号的第二波高潮。官方话语变得温和,什么“魔力之都”,不谈黑暗,着重展示了包容与活力。各种宣传片轮番出镜,上海成了典范城市。你说魔都不带神秘,只剩下动感和能量,这种新解释合不合适?有时候,名字变了,情绪也跟着走偏,大家开始觉得魔都是正能量标志。这不是上海滩当年的魔幻暴力,而是新时代的魔力。事情似乎,就这样顺理成章。

本以为魔都的标签已成定局,可2021年云南与上海正式签协议,文旅合作又借魔都名号做宣传,《魔力之都》携手《七彩云南》,一时之间两地气氛高涨。文章里一再把魔都写成品牌,游客蜂拥而至,魔都变成了商品,也成了体验。大家都愿意来逛逛,体验下魔都的气场。不少商家借势炒作,“魔都早餐”“魔都夜市”,一晚上能卖不少单。难道,名字怎么用都可以?变成资本游戏了吗?

其实,回望魔都的来历,最早不过是日本文人口头私语。那时的上海,被他们视为带点魔幻色彩的东亚都会。后来官方采纳,成了生机勃勃的意思。这种变化莫名其妙,看似曲线,实际很简单,就是标签转移罢了。很多网友讨论,魔都代表的到底是黑暗,还是光明?后来有人说,上海魔幻是因为现实太复杂。租界、黑帮、商人、底层小民,谁都不能说自己完全属于魔都。矛盾堆叠太多,怎么分也分不开。

对了,网上说法五花八门。有人说魔都是因为有点“邪”,也有人说这是中西混杂带来的“迷”。一群人热衷于用魔都制造话题,商家也抓住机会推新品。其实大多数人没细看过村松梢风那本书,更不会知道魔都这个词最初是怎么传进来的。更奇怪的是,魔都现在带点溢价,谁都想沾光。什么小吃沙龙节,魔都美食榜。有趣吗?也许大家其实只是懒得管了。

至于魔都如今的含义,已经模糊不清。早期的神秘和魔幻,被一层层现代叙事遮盖。连官方指定都变成生机、活力。只不过网友的话语权强大,每个人都能写点自己的理解。魔都变成一面镜子,谁照谁心情。有的人觉得魔都不太对劲,“魔”有点邪性。有人却认为这是活力的象征。不一定吧?真实情况可能比想象复杂。

有时候想,上海的标签这么多,魔都只是其中一个。地铁人流很大,晚上灯光闪烁,街头走着各色面孔,有人在低头忙碌,有人在街边闲逛。城市的魔力,就像是一次接一次的变迁。你说它是魔都,也不过是一阵风。有些人觉得魔都不该用在疫情上,其实疫情之外,魔都更像是历史混合体。以前的上海滩,刀光剑影,电视剧里演的热闹,现实里却带点荒诞。没那么纯粹。反倒是,魔都更像是不断改写的符号。换个角度看,魔都其实不值一提?

归根结底,上海这个魔都,既不是一层面的定义,也没有实质标准。历史沉积下来的矛盾、光怪陆离,和现实融合成一张流动的脸谱。村松梢风、世博会、合作协议、动画片、商家营销、网络玩梗,这些都在推动魔都的不断变化。如果说魔都之名能表现上海的神秘和多元,那还算得上合格。能否代表真正的上海,还得看社会怎么用、怎么说。至于到底是“魔力”还是“魔性”,大概没人真的能说清楚吧?

这里有历史种子,也有现实的枝叶。上海的气质没法用一句话概括。魔都只不过是冰山一角。很多时候,上海人的理性和创造力被这两个字藏住了。魔都,或许只是外界用来注解都市的眼光。再说了,谁家城市没点毛病?打个魔都的旗号,也不伤大雅。你觉得呢!

每个标签背后,都藏着一段复杂的故事,有些我们早就忘记,有些还在流传。魔都,这个名字,最终还是被一次次推向前台。它既是对过去的回应,也是对现实的拼贴。不断变化的上海,没有固定的定义。魔都,就是上海的一个缩影。