肺炎

概念

肺炎系指发生于肺实质与肺间质的炎症性疾患。按病因可分为感染性、理化性、变态反应(过敏)性,其中感染性最常见,包括细、病毒、真菌、支原体及寄生虫等。按解剖分布可分为大叶性、小叶性和间质性。

(一)大叶性肺炎

病因病理

指炎症累及一个或多个肺叶、肺段。病因以细菌最常见,其中以肺炎双球菌最常见,全过程中肺结构不受损坏,纤维素吸收不全时可因机化而遗留纤维灶。

病理变化分四期

充血期(12~24小时),病变区域毛细血管扩张

红色肝样变期(2~3天)

灰色肝样变期(4~6天)

消散期(7~10 天)

临床表现

临床好发于青壮年,有着凉史。冬春多见,多有上呼吸道感染史,起病急,有寒战、高热、咳嗽、胸痛,典型有铁锈色痰,叩诊浊音,语颤增强,听诊有啰音。

影像学表现

(二)支气管肺炎

病因病理

支气管肺炎又称小叶性肺炎,指炎症累及细支气管、终末细支气管及其远端肺泡。常见致病菌有葡萄球菌、肺炎双球菌及链球菌等炎症沿支气管自上向下蔓延,也可沿终末细支气管横向蔓延,并引起支气管周围及肺泡周围炎。

临床表现

支气管肺炎多见于婴幼儿、老年人及极度衰弱的患者或为手术后并发症,临床上表现为高热、咳嗽、呼吸困难等,可闻及干湿啰音,极度衰弱的患者因机体反应力差,体温可不升高,白细胞总数也可不高。

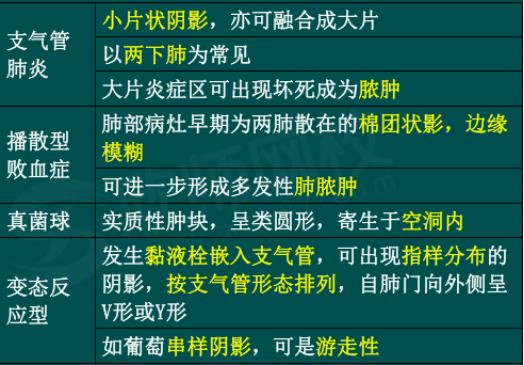

影像学表现

主要表现为斑片状阴影及融合大片阴影斑片影,多在两下肺野中内带,沿支气管分布,各小叶内渗出物的性质可不相同,CT上还常见小结节影(10mm以下),呈“树芽”分布,化脓性病变时可有脓腔、肺气囊等多形态影像,肺门淋巴结可增大,治疗不佳可形成脓胸、慢性炎症及支气管扩张等。

(三)病毒性肺炎

病因病理

常见致病原有腺病毒、合胞病毒、流感病毒、麻疹病毒及巨细胞病毒等,病毒通过上呼吸道吸入,经各级支气管进入肺泡,引起支气管炎和肺泡炎。

临床表现

病毒性肺炎除流行性感冒病毒性肺炎之外,其余均常见于小儿,腺病毒性肺多见于婴幼儿,巨细胞病毒性肺炎多见于系统性疾病及肝炎患者,也可见于器官移植患者,临床上表现为发热、咳嗽、呼吸困难等,可闻及干湿啰音。

影像学表现

主要表现为弥漫的支气管血管束周围阴影、小结节阴影及局限性或弥漫性浸润阴影,两者可单独可兼有。流感病毒性肺炎以浸润性阴影为主,可伴有小结节阴影,腺病毒性肺炎是儿童常见病,影像上以肺纹理增强、肺气肿、小灶(三者为支气管肺炎和小气道梗阻表现)、大灶和大叶(此两者为肺泡表现)性病灶为主要表现,病灶吸收相对较慢。

(四)支原体肺炎

病因病理

多在冬春和夏秋之交发病,肺炎支原体侵入肺内引起支气管炎、细支气管黏膜及周围间质充血、水肿、白细胞浸润,侵入肺泡时引起肺泡浆液性渗出性炎症。

临床表现

小儿和成人均可发病,症状轻重不一,轻者无症状或仅有轻度咳嗽、发热、头痛、胸闷和疲劳感临床症状重者为少数,可有高热,体温可达39~40℃,白细胞总数正常或升高,血冷凝集试验在发病后2~3周比值升高,滴度高于1:32。血冷凝集试验对于支原体肺炎的诊断有价值。

影像学表现

病灶阴影为肺间质性炎症或肺泡炎,表现多在中下肺野,多为斑片影、大片影,近肺门较浓,外缘渐淡,呈扇形,病灶密度低而均匀,边缘模糊,与浸润性结核相似。CT可显示较轻的网格线影及小斑片影,有时见小叶间隔增厚、变形,甚至蜂窝样改变。

(五)过敏性肺炎

病因病理

机体对于某种物质过敏引起的肺部炎症称为过敏性肺炎,寄生虫毒素、花粉、真菌孢子、蘑菇、甘蔗、谷物、鸽子粪及某些药物均可为过敏原。过敏性肺炎的主要病理变化为渗出性肺泡炎和间质性肺炎过敏性肺炎,反复发作或不吸收,可发展成为间质纤维化或肉芽肿。

临床表现

急性型暴露于抗原物质 4~6 小时后出现发热、咳嗽、寒战、肌肉痛及白细胞总数增加,症状可持续 8~12小时。亚急性型为长期吸收少量抗原发生的过敏性肺炎,其临床表现很像慢性支气管炎。慢性型发生肺间质纤维化时可出现气短及肺部感染症状。

影像学表现

(六)真茵感染

病因病理

真菌感染多为吸入性感染,主要病理为炎性渗出、肉芽肿、出血、坏死及脓肿。

隐球茵病

较多发生于机遇性感染,多为肉芽肿性病变。最常见的肺部表现为结节状或肿块状的病灶,边缘清晰整齐,病灶常为单发,少数呈多发,大小不一,直径达2~8cm,偶可达 10cm,部分病灶中有空洞形成,一般没有钙化。病灶常位于肺部外围,多数局限于一叶,以下叶更多见。

念珠菌病

急性炎症和凝固性坏死,常伴有多发脓肿。

临床表现

患者常出现发热、胸闷、呼吸困难等症状。

影像学表现

(七)肺脓肿

病因病理

早期为化脓性肺炎,继而发生坏死、液化和脓肿形成,破溃到胸腔形成脓气胸和支气管胸膜瘘。治疗不彻底,脓肿周围纤维组织增生,脓肿壁变厚而转化为慢性肺脓肿。

临床表现

急性肺炎的表现,如高热、寒战、咳嗽、咳痰、胸痛等。慢性肺脓肿者,经常咳嗽、咳脓痰和痰血,不规则发热伴贫血和消瘦等。

影像学表现

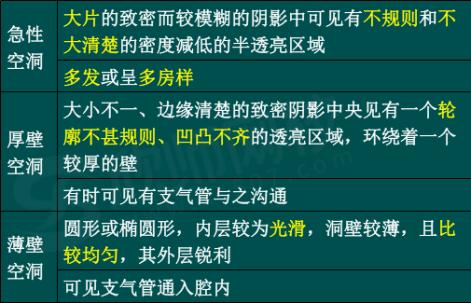

支气管源性脓肿多单发,血源性则多发。X线上,急性表现为大片致密影,密度较均匀,边缘模糊。部分发生空洞,洞内壁光滑,有活瓣时出现张力性空洞,邻近可有胸膜反应、胸水慢性时,脓肿边缘变清,但不甚规则,脓肿壁可较厚,但多较均匀,增强扫描脓肿壁明显强化,邻近胸膜增厚。

(八)局灶机化性肺炎

病因病理

病理为肺泡壁成纤维细胞增生,侵入肺泡腔和肺泡管内发展成纤维,合并不同程度的间质和肺泡腔的慢性炎细胞(淋巴细胞、浆细胞)浸润。临床表现

临床上有咳嗽、发热、痰血、胸痛,少数无症状,症状持续时间2周至6个月,抗炎效果差。

影像学表现

位于肺周边或沿支气管血管束分布肺结节、肺浸润、实变或磨玻璃影,多种形态存在,以肺结节为主,边缘多有锯齿状或长毛刺。密度不均,含有低密度灶、钙化、空洞及细支气管气相(细支气管扩张)等,增强有均匀、不均匀或周边强化,或无强化。灶周异常有斑片影、间隔增厚、细支气管扩张、间质病变、肺大疱可伴有血管集束征,边缘模糊,收缩聚拢并直接进入病灶,邻近胸膜反应,如增厚,胸水。

(九)炎性假瘤

病因病理

本质上是慢性增生性炎症。组织学上分为四型:组织细胞增生型、乳头状增生型、硬化性血管瘤型、巴细胞/浆细胞型。

临床表现

临床上有咳嗽、发热、胸痛,少数无症状。

影像学表现

靠近或紧贴胸膜的孤立肿块或结节。边缘清楚、光滑、呈球形或类球形的病灶。肿块边缘不规则,毛刺多较长,部分为索条状,可有周围充血征、血管集束征等密度较均匀,可有坏死、空洞、小支气管气相,软组织部分明显强化,均匀强化、周边环形强化,多贴近胸膜呈广基相贴,伴局部胸膜增厚,但无胸水及胸壁改变。

肺结核

(一)基础与相关知识

病因病理

肺结核是由人型或牛型结核杆菌在肺内所引起的一种常见的慢性传染性疾病。结核杆菌侵入肺组织后,最初产生渗出性炎性病灶渗出性病灶如早期不吸收,很快即产生结核结节,形成结核性肉组织,成为增殖性病灶并常发生不同程度的坏死,即干酷性改变,形成空洞,并沿着支气管播散。渗出性病灶如迅速发展或相互融合而干酪化,即形成干酪性肺炎。肺结核的基本病理概括为三种,即渗出性病变、增殖性病变以及干酪性病变。

临床表现

低热、咳嗽、盗汗和消瘦为主要的临床症状。急性播放者可有高热、寒战、咳嗽、昏迷和神志不清等全身中毒症状。

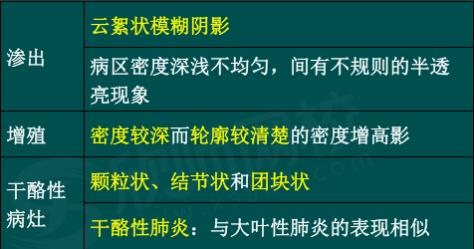

基本影像表现

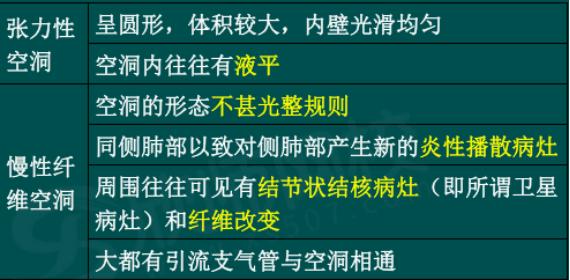

空洞

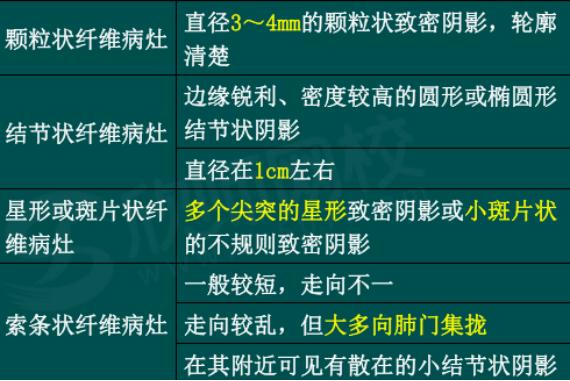

纤维化

慢性纤维空洞型肺结核:星月垂柳,肺门上吊。

钙化

少量的钙盐在x线上显示为密度较干酪病变更高的斑点状阴影随着钙盐的增多,密度更浓,最后可与金属相似。

肺结核分型

I型 原发型肺结核

II型 血行播散型肺结核

III型继发型肺结核(浸润性肺结核、空洞性肺结核、结核球、干样肺炎、纤维空洞性肺结核)

IV型结核性胸膜炎

V型其他肺外结核

菌阴肺结核

(二)原发性肺结核(I型)

概述

可以分为原发综合征、支气管淋巴结结核及原发性肺结核的扩展和恶化。

原发综合征包括原发病灶和病灶周围炎、淋巴管炎及淋巴结炎。原发病灶大多位于上肺叶的下部或下肺叶的上部靠近胸膜下的肺野内,以左肺为多见,呈急性渗出性炎性改变,表现为云絮状增密阴影,周围境界模糊,淋巴管炎表现为一条或数条较模糊的索条状增密阴影,自原发病灶伸向肺门淋巴结炎的肿大淋巴结,一般位于原发病灶的同侧肺门,但也可通过淋巴引流波及对侧肺门。

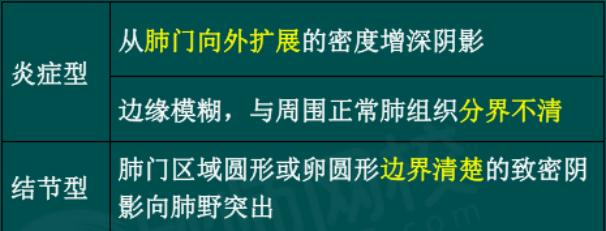

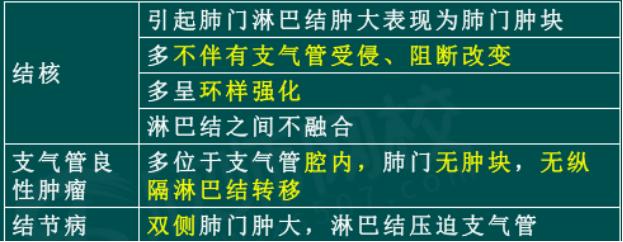

胸内淋巴结结核

原发性肺结核的扩展和恶化

原发性空洞形成,大小不定,形态不一,边缘模糊。

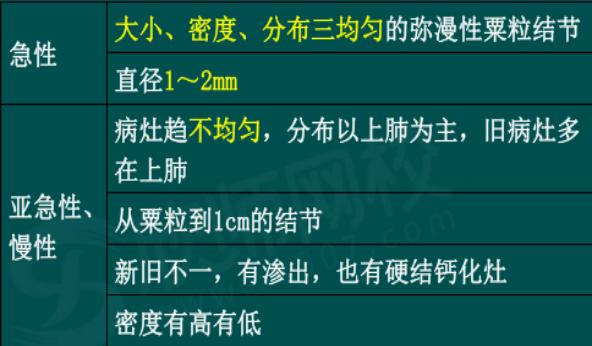

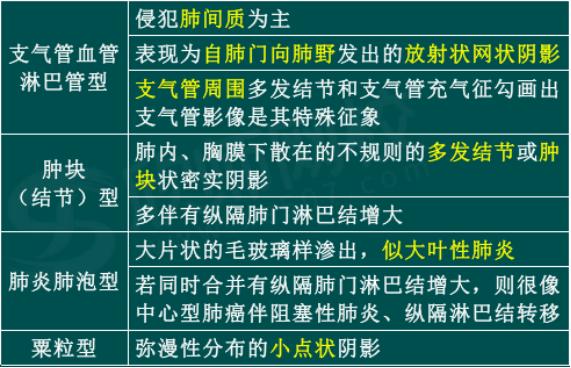

(三)血行播散型肺结核(Ⅱ型)

分型

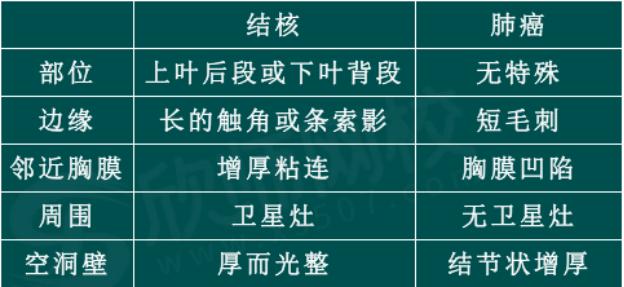

(四)继发性肺结核(Ⅲ型)

影像学表现

x线平片、CT 表现多种多样

典型部位在上叶尖后段及下叶背段,多种性质的病变混合存在,渗出灶、增殖灶、空洞、结核球、钙化、纤维化等均有。

(五)结核性胸膜炎(Ⅳ型)

影像学表现

可表现为胸膜增厚、粘连、钙化。

肺肿瘤

(一)支气管肺癌

肺癌起源于支气管上皮、腺体或细支气管及肺泡上皮,小细胞癌、鳞癌、腺癌、大细胞癌。

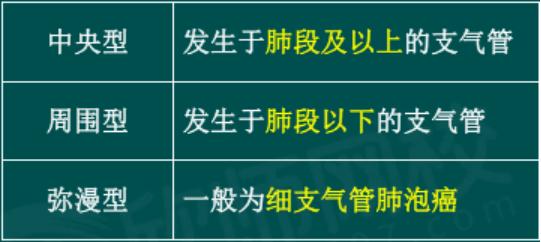

分类

临床表现

支气管肺癌的发病高峰年龄为 50~60 岁,35 岁以下比较少见,最常见的有咳嗽、咳痰、咯血、胸痛及发热等。临床症状和特征取决于原发肿瘤的部位和大小、周围结构侵犯、转移灶的部位及副肿瘤综合征

肺癌 TNM分期

TX:未发现原发肿瘤,或通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞,但影像学及支气管镜无法发现。

T0:无原发肿瘤的证据。

Tis:原位癌。

T1:肿瘤最大径<3cm,周围包绕肺组织及脏层胸膜,支气管镜见肿瘤侵及叶支气管,未侵及主支气管。

Tla:肿瘤最大径至1cm

T1b:肿瘤最大径 1~2cm

Tlc:肿瘤最大径>2~3cm

T2:肿瘤最大径>3~5cm;侵犯主支气管(不常见的表浅扩散型肿瘤,不论体积大小,侵犯限于支气管壁时,虽可能侵犯主支气管,仍为 T1),但未侵及隆突;侵及脏层胸;有阻塞性肺或者部分或全肺不张。符合以上任何一个条件即归为 T2。

T2a:肿瘤最大径>3~4cm。

T2b:肿瘤最大径>4~5cm。

T3:肿瘤最大径>5~7cm;直接侵及以下任何一个器官,包括:朐壁(包含肺上沟瘤)、膈神经、心包;全肺肺不张肺炎,同一肺叶出现孤立性病结节。符合以上任何一个条件即归为 T3。

T4:肿瘤最大径>7cm;无论大小,侵及以下任何一个器官,包括:纵隔、心脏、大血管、隆突、喉返神经、主气管、食管、椎体、膈肌;同侧不同肺叶内出现孤立癌结节。

NX:区域淋巴结无法评估。

N0:无区域淋巴结转移。

N1:同侧支气管周围及(或)同侧肺门淋巴结以及肺内淋巴结转移 ,包括原发肿瘤直接侵及的肺内淋巴结。

T2:同侧纵隔内及(或)隆突下淋巴结转移。

T3:对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧前斜角肌及锁骨上淋巴结转移。

MX:远处转移无法评估。

M0:无远处转移。

M1:远处转移。

M1a:局限于胸腔内,包括胸膜播散(恶性朐腔积液、心包积液或胸膜结节)以及对侧肺叶出现癌结节。

M1b:远处器官单发转移灶。

M1c:多个或单个器官多处转移。

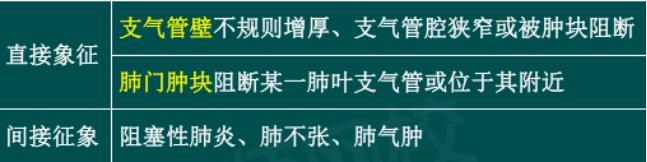

中央型肺癌的影像表现

最早的征象:肺气肿。

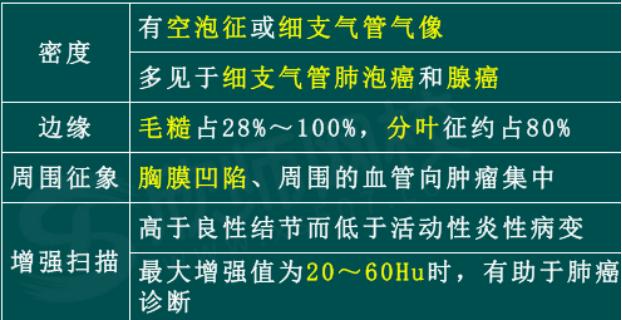

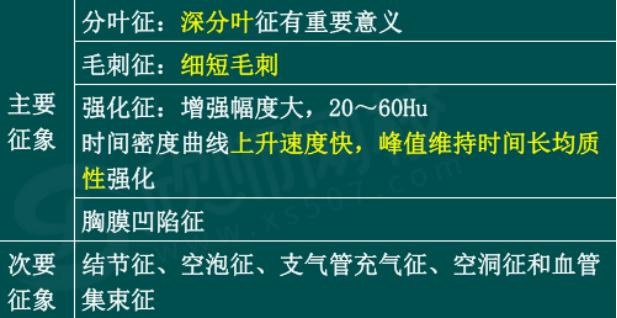

周围型肺癌的影像表现

鉴别诊断--支气管狭窄

鉴别诊断--肺实质肿块

鉴别诊断--局灶性慢性肺炎

常位于肺外周,靠近胸膜扁平形或三角形不同层面病变形态有明显变化,提示病变不是球形物。

鉴别诊断--球形肺炎

局部胸膜粘连限制了肺的扩张所致的特殊类型肺不张多位于肺底或肺的后部支气管影呈弧形向肿块中心卷入,称为“彗星尾征”。

(二)转移瘤

概述

分为血行性肺转移、淋巴行性肺转移、胸膜播种性转移和气道性肺转移,绒癌转移最易引起咯血,淋巴转移常有明显的呼吸困难。

血行性肺转移

分布以下肺野和肺外围末梢较多,往往出现于肺的胸膜下处,称为胸膜下结节,这决定于肺的血流规律。初发阶段的癌转移结节多数位于肺小叶的支气管血管束和肺小叶边缘之间(占67%),多呈大小不一轮廓清楚锐利的圆形结节。

淋巴道性肺转移

主要表现为淋巴结肿大和癌性淋巴管炎,以 10mm 为正常淋巴结短径的上限。癌性淋巴管炎自肺门向肺野内放射状排列的线状或索状阴影间隔线,四种间隔线中以区Kerley B 线最为普遍且易于观察。颗粒状阴影,胸水。

胸膜播种性转移

胸水,胸膜细小结节,位于叶间胸膜时,则表现为叶间胸膜区域多发结节状阴影。

气道性肺转移

片状肺叶或节段性肺实变。炎症性特征,不形成肿瘤之块球状瘤体,病变轮廓或边缘模糊不清,主病灶的周围并与之相隔一段距离散在分布斑片状或模糊结节样阴影,有时为单侧或者两肺弥漫分布之斑片状或者模糊结节样阴影。

(三)类癌

分类

(四)肺肉瘤

特点

起源于间叶组织,包括纤维肉瘤、平滑肌肉瘤、脂肪肉瘤、血管肉瘤及软骨肉瘤等,多单发,呈较大肿块,境界清楚。

(五)肺淋巴瘤

分型

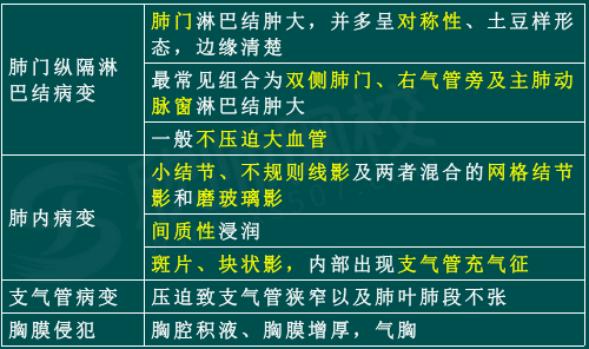

结节病

病因病理

结节病是一种非干酩坏死性肉芽肿,多累及两侧肺门和纵隔淋巴结。

临床表现

发病年龄多在 20~50 岁,临床症状多数较轻或无症状。急性活动期可出现结节红斑、皮疹、发热、多发性关节炎及血沉增快等,结节病抗原试验(区Kveim 试验)阳性,0T(结核)试验阴性。

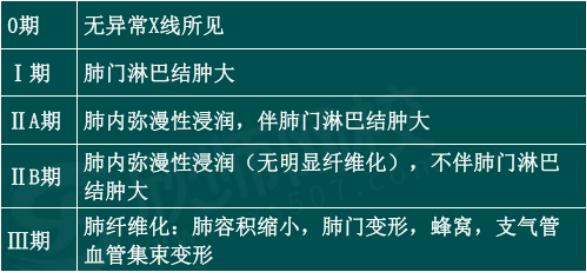

影像学表现

分期

(六)肺腺样囊性癌

是一种少见的肺部恶性肿瘤,起源于支气管黏膜腺体,其影像表现具有一定特征性,结合CT(尤其是增强CT)、MRI等检查可辅助诊断。

一、基本临床与影像关联 肺腺样囊性癌多发生于较大支气管(主支气管、叶支气管),少数位于外周肺组织。肿瘤生长缓慢,易沿支气管壁浸润或向管外侵犯,也可通过神经鞘扩散,因此影像常体现“浸润性生长”和“管内外兼顾”的特点。

二、典型影像表现(以CT为主)

中央型(最常见,占多数)

支气管腔内表现: 支气管腔内可见软组织密度结节或肿块,形态较规则(圆形、类圆形),边界较清晰,少数伴分叶。

可导致支气管狭窄或阻塞:狭窄多为“向心性”或“偏心性”,阻塞后可继发阻塞性肺炎(斑片影)、阻塞性肺不张(肺叶/段密度增高,体积缩小)或阻塞性肺气肿(局部肺组织过度充气)。

支气管壁及管外侵犯: 肿瘤常突破支气管壁向周围肺组织、纵隔浸润,表现为支气管壁增厚(环形或不规则增厚),管外可见软组织肿块,与周围组织(如血管、纵隔脂肪)界限模糊。

若侵犯纵隔,可压迫或包绕纵隔血管(如肺动脉、上腔静脉),但较少引起血管闭塞(因生长缓慢,血管可逐渐适应)。

增强扫描: 肿瘤多呈轻至中度强化,强化较均匀(因血供中等,坏死、钙化少见);若合并坏死,可出现低密度无强化区(少见)。

尘肺

分型

矽肺(硅沉着病),石棉肺,煤工尘肺,其他无机物性矽肺。

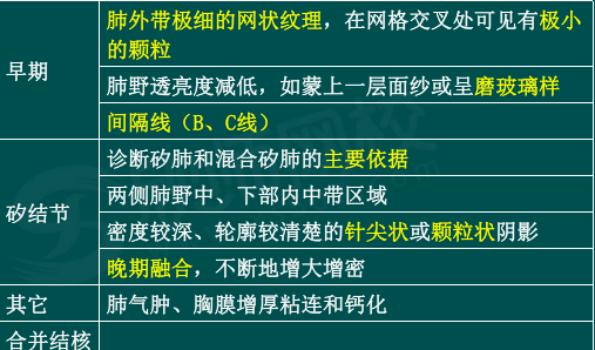

影像学表现

(二)石棉肺

影像表现

两下肺小而不规则的致密影病变进展时这种不规则小阴影从下肺野逐渐向上发展,常合并胸膜间皮瘤。

肺内CT 表现

胸膜下区内与肺动脉最外围分支相连的点状致密影,距胸膜几毫米。胸膜下弧线影,这是一种距胸壁 1cm,并与之平行的线状致密影。胸膜下增厚的间质短线,为1~2cm长的肺周围部伸向胸膜的细线。肺内2~5cm 长的线状致密影,常与胸膜相连,其走行与肺血管不同。

蜂窝样改变,磨玻璃表现,圆形肺不张。

胸膜 CT 表现

胸膜斑,为局限性胸膜增厚,突入肺野内,多为两侧性,很少累及肺尖及肋隔角,是最常见的表现。良性渗出性积液,弥漫性胸膜增厚,

脏层胸膜改变,表现为在叶间裂内的胸膜斑。

常见胸壁肿瘤

脂肪瘤

脂肪瘤是最为常见的胸壁良性肿瘤,大多偶然发现。典型的脂肪成分是诊断的关键。

纤维瘤和韧带样纤维瘤

纤维瘤呈圆形或椭圆形多源于肌肉,密度均匀,与周围肌肉一致,少数可见变、液化区,偶见钙化,周围肌肉被推移,邻近骨骼也可见压迫性改变。境界清楚,增强扫描可见肿瘤轻、中度均匀强化,韧带样纤维瘤表现与纤维瘤相似,但境界常欠清,多呈浸润性。

神经源性肿瘤

包括神经纤维瘤、神经节瘤、神经鞘瘤,多呈类圆形,瘤体常较大,位于肌间隙的神经走行区,肋间多见平扫为均匀或不均匀较低密度或等密度,增强后肿瘤有较明显的均匀或不均匀强化,内可见囊变区,肿瘤境界清楚,边缘光滑,但可不规则,无侵袭性骨质改变,主要见肋骨下缘受压,形成切迹,伴骨质增生硬化。邻近结构受推压。

恶性纤维组织细胞瘤和纤维肉瘤

最常见的胸壁恶性肿瘤。

CT表现与一般恶性软组织肿瘤相似,向胸腔内生长时可侵及纵隔、肺实质或仅压迫肺实质,邻近结构受侵。瘤内密度不均,可伴有地图样或放射状钙化,增强后有不均匀强化。

胸壁骨肿瘤

肋骨原发性肿瘤恶性居多,软骨肉瘤较常见。肩胛骨肿瘤以原发性居多,且大多为良性,胸椎肿瘤几乎均为转移性,常见的胸壁原发性骨肿瘤为骨软骨瘤,其他尚有内生软骨瘤、骨母细胞瘤、内生骨瘤(骨岛)等,常见的胸壁恶性骨肿瘤是软骨肉瘤,其他有骨肉瘤、恶性纤维组织细胞瘤、恶性血管外皮细胞瘤、纤维肉瘤、Ewins肉瘤等。肿瘤样病变则以纤维结构不良最多见,其他有啫酸性肉芽肿、血管瘤、动脉瘤样骨肿等。

胸膜间皮瘤

分类

弥漫性恶性胸膜间皮瘤和局限性胸膜间皮瘤。

弥漫性恶性胸膜间皮瘤

主要见于壁层胸膜,叶间胸膜受累。胸膜厚度超过 10mm,多发性结节或肿块,单个肿块直径超过 10mm,肿块广基连接,痂皮样包裹一侧肺或全胸,周边侵犯肺实质,增厚的胸膜与胸壁、膈肌等融合,分界不清,增强扫描见胸膜明显强化,均匀,较大肿块内可有不强化的低密度坏死变区,胸腔积液,仅次于胸膜增厚的一个征象。

局限性胸膜间皮瘤

多见于脏层胸膜,孤立的、边缘光滑锐利的胸膜软组织肿块。

密度均匀,有明显强化,可有蒂与胸膜连接纵隔肿瘤。

(一)胸腺瘤

病因病理

胸腺瘤是前纵隔最常见的肿瘤,而可发生于任何年龄,以中年人发病率最高。胸腺瘤发生于未退化的胸腺组织,组织学上分为:上皮细胞型、淋巴细胞型及混合型。胸腺瘤有明显的恶变倾向,良性胸腺瘤有完整的包膜,侵袭性胸腺瘤可侵及周围组织,胸腺癌包膜不完整,肿瘤突破包膜向邻近组织侵犯。

临床表现

胸腺瘤与重症肌无力有明显关系,约30%胸腺瘤患者出现重症肌无力症状。

X线表现

较大的胸腺肿瘤(巨型胸腺瘤)表现为纵隔阴影的增宽变形,纵隔胸膜向肺野呈弓形移位,如果肿瘤侵犯破坏胸膜,则表现为胸膜肺界面不清,胸膜增厚和积液。

良性胸腺瘤

CT 特点前纵隔内软组织密度圆形或卵圆形肿块,肿块的周缘光滑锐利,肿块的边缘有弧形钙化,肿块的周围脂肪层存在完整。临床症状不明显或无症状。

胸腺癌

CT 特点胸腺肿块的周界不清,或具有分叶征象和毛刺征象,胸腺肿块与附近的器官之间界限不清,其间的脂肪层(线)消失变形,为肿瘤组织代替,胸腺肿块的密度不均匀,可见坏死,出血和囊性变纵,隔内组织器官受压变形,如上腔静脉受压变形、梗阻胸膜、心包增厚,出现胸腔、心包积液。

(二)畸胎类肿瘤

病因病理

分为囊性和实性两类。

囊性畸胎瘤包含外、中胚层组织,实性畸胎瘤包含外、中、内胚层组织。

临床表现

肿瘤较小时无明显症状,较大时可压迫大血管引起相应症状。

影像学表现

畸胎瘤表现为含脂肪和钙化的软组织密度肿块,边缘光整,增强扫描可见软组织部分强化,囊性畸胎瘤表现为薄壁囊性肿块,壁可以有钙化。

(三)神经源性肿瘤

病因病理

神经源性肿瘤是纵隔中最常见的肿瘤,良性神经源性肿瘤分为神经鞘瘤、神经纤维瘤和节细胞瘤,恶性神经源性肿瘤分为恶性神经鞘瘤、节细胞神经母细胞瘤和交感神经母细胞瘤。神经源性肿瘤多见于后纵隔,后纵隔肿瘤多为神经源性肿瘤。

临床表现

常无明显症状,肿瘤侵入椎管压迫脊髓引起相应症状。

影像学表现

大多数神经源性肿瘤表现为脊柱旁肿块,CT为凸向肺野的结节,其脊柱及后胸壁侧的边缘因附近胸廓结构的限制而呈相应的形状。有些肿瘤呈“哑铃状”,椎管内外均有肿块,可压迫、侵蚀邻近骨质。