中国在历史上怎么称呼别人?别人又怎么称呼中国?甭管什么朝代、哪段岁月,这些称号背后,总是藏着一肚子的门道!纵观四邻八方,国家的名字、各种别号忽左忽右,其实是一种利益和态度的真实流露,谁也别装高冷。

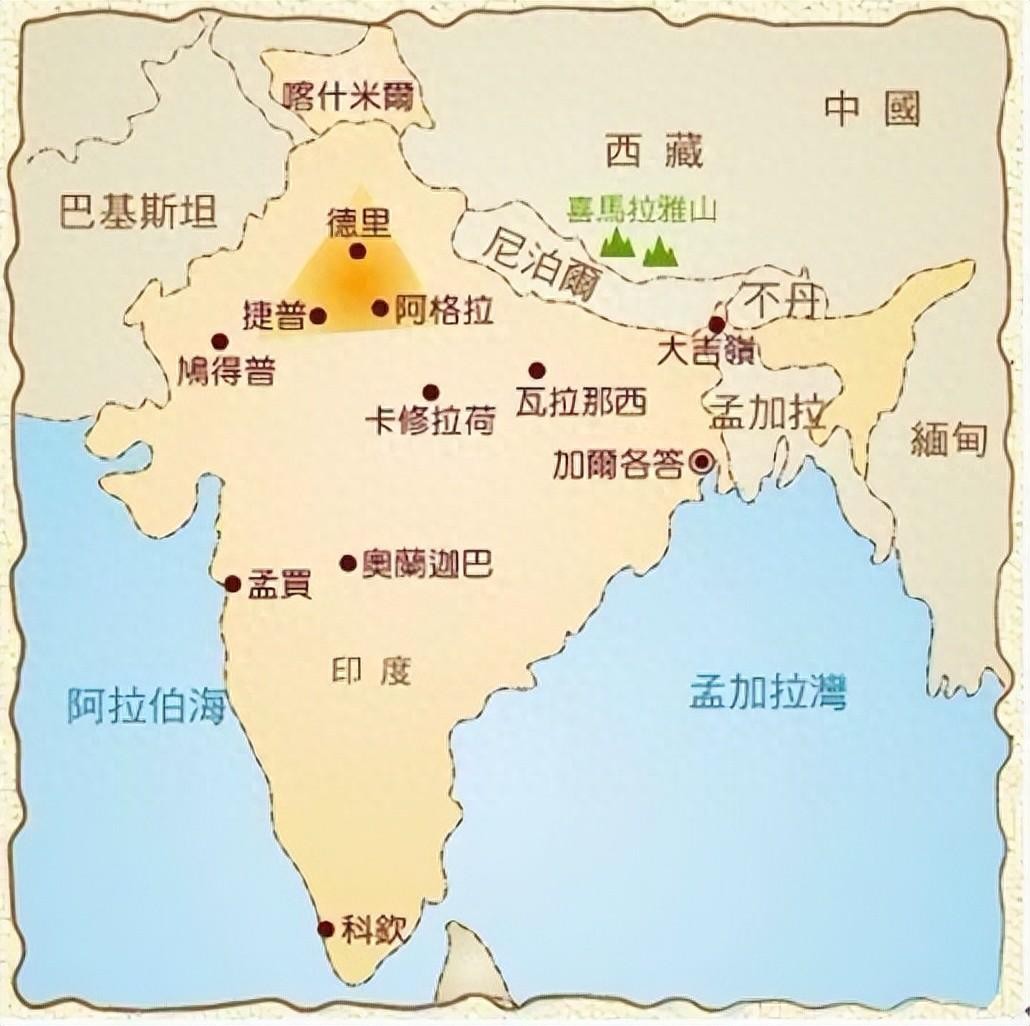

印度,那片充满烟火气的土地。两千多年前,距离山水阻隔,谁也拐弯抹角不真诚过,但他们偏就能惦记彼此,一边写佛经一边写国书。汉朝和古印度,那是真互相滋养过。到了魏晋南北朝,商队只在帕米尔高原间一趟又一趟的跑,带来的佛像、丝绸,还有数不清的猜测和新称呼。

不过!中国古人说起印度,嘴里常常蹦出“身毒”“天竺”“天毒”这些字眼儿。你要说“天竺”听着美,倒是没错,像神话里飘过的。我查了下资料,《大唐西域记》里的“天竺”,意象丰满,又不像《史记》笔下的“身毒”,生硬里带点儿距离感。换个角度,为什么汉朝先管印度叫“身毒”?怪不得,有考证说是音译,“Sindhu”变形过来。不顺耳还怕怪谁?

而印度人谈起中国,却高高的、庄重的“震旦”。这名字不是谁都能起,意思是“伟大的东方”。考据学者如狄福德曾在国际会议上说,震旦的叫法直接指向中国当时被认为无比强大的地位。当然也有人觉得,是不是偶然的误读呢?谁能一口咬定!

有时阴差阳错,称谓背后往往不是阳谋,也不是纯粹善意,更多是一种复杂的关系试探。东亚板块动不动就地震,文化交流反而一浪又一浪。朝鲜半岛,就是个典型例子。语言、习俗、礼乐、书法,每一样,都不能自外于中华文明。可谁又能保证,他们的承认里没有夹杂一丝自尊或者隐忍?尤其是陛下赐国名时,谁都明白这不是单纯的荣光,有种带着家法意味的亲近。

日本的故事更绕。最初“倭国”两个字,是光武帝赏的。就事论事,并没带着什么恶意。可历史是写给后来人的,到了则天女皇时,“日本”成了国号。这是升级?还是规避尴尬?谁都不肯明说。反正,后来“倭”成了贬义词,一提这个,两国都不自在。这才是文化碰撞最有趣的部分:真正的词汇变迁,跟权力强弱、身份认同,全甩不开。

细想中国的四大发明、丝绸、瓷器、茶叶这些东西外销时的样子,那场面得多壮观?宋元时代,不少贸易史料都提到,外国商人满心眼馋着中国的货色,谁拿到就算是走运。有意思的是,这种迷恋并不总带来平等。中国在很长一段时间是输出型强国,态度顺了,自然有面子。可一旦周边国家逐渐觉醒,这个优越就变成了压力。今天再看,谁也说不准备齐全。

不过,一个叫法能被用多久,从来都不是文化单方面的施舍。有时候,国家愿意主动寻求名字,是想借势强国威望。如高句丽、新罗,明面上争风吃醋,暗地里抢着抢着要中国皇帝赐名。背后理由其实就是怕邻居瞧不起,自己跟着中国就多点底气。

说到称谓的变迁,有时候真不是礼仪问题,有的名字是嘲讽,有的是讨巧,更多是个外交手段。什么“高丽”“大越”“琉球”,每个背后都藏着一笔旧账。民族认同一边喊,实际谁对谁更服气,翻脸比翻书还快。有段时间,马六甲、安南这些小国,既巴望被中国正名,又担心被看低,心理活动很不均匀。

称呼背后的故事,搁在今天听来,多少有点儿不合时宜。可套在当时的国际局势上,谁又不是规避冲突的聪明法子。人人嘴里一套,心里想的另外一样。表面打着礼尚往来的旗号,国力对比、利益盘根错节。文化是文化,态度却不全靠软实力。

往大了说,无论是天竺、震旦还是倭国、日本,那些称谓只是表象,实打实考验的其实是各自立场如何灵活。不知什么时候,“震旦”在南洋流传广了,反倒成了某种身份标签。马来群岛、苏门答腊的人听见“震旦”,以为就是那片神奇富足的土地。也没谁规定,一定要字正腔圆。

再说回来,很多称谓之争,只是历史一个小细节。真正决定国家关系的,是贸易通道的热闹程度,是丝绸之路上的马蹄声,是大运河里的茶叶包袱。数据上看,唐宋之间,中国对外输出产品最高峰时期,只有寥寥几个国家能叫得响中国的名字。只有两三成走在前头的商队,能真正拿到皇廷盖章批准。这个细节里,大国小国的距离,其实没表面上那么远。

另外一边,文化自信这玩意儿,有时候你会觉得太实用。北宋陆续出台“以夷制夷”政策时,官方称呼差异分明——“南蛮”“西戎”这些今天听来刺耳,但当时确实有效。反观被称为“震旦”,中国人自居“华夏”,骨子里倒也有过自大的部分。前后逻辑有点绕?不重要,结果才重要。

不过,别总以为这些称谓指代的只有异族。近些年,全球网络资料又挖出来西方对中国的叫法,比如“Cathay”“China”,最早见于马可·波罗手记。这个“Cathay”,其实出自契丹国的变音。再一深扒,像什么“秦”“Chin”,连带着西亚人都误会过,以为中国版图就是那么大。

讨论到这儿,感觉就算全是命名游戏,里头照样布满历史陷阱。就像日本一边跟中国学, 一边偷偷改自家语法结构,最后谁还算得清正宗?今天,韩国闹着“泡菜正统”,日本鼓捣“动漫自造”,其实从源头追追,总绕开不了曾经的中华影子。这说明什么吗?

有人坚持文化自信是根,称谓变迁只是浮云。也有人说,你可以赢得一时的命名权,谁叫得响,还得看下一个权力交接。昨天还是“震旦”,明天也许就是“China”。这事,结论根本没法简单落定。

其实,有的称呼变成了禁忌,有的就自然消淡了。

称呼的背后,就是关系的走向嘛。每个国家、每个时代,都想把牌打漂亮点。但说实话,大家混在一起的故事,不容易讲清楚。最终被记住的,也说不准是哪一个名字。