苏州城就是春秋时伍子胥规划建造的吴都阖闾大城,这一点不论文献、文物还是逻辑都能相互印证。但是最近一些年来,一些人不知道出于什么目的,不断质疑苏州城,各种似是而非的论调不断出现,比较流行的论调有一个:一是无锡的遗址是阖闾城,这一点我已经论证过了,那里就是一个芝麻绿豆的军事要塞。另一个是木渎遗址是阖闾大城。今天胖虎就来剖析一下,为什么木渎遗址不是都城,而且它甚至连个城市遗址都不是。

首先说选址的思维伍子胥建设阖闾大城,首先就会提到八个字:象天法地,试土尝水。但是“象天法地,试土尝水”到底是什么意思呢?大部分“专家”都会避而不谈,为什么呢?因为这短短八个字涉及到了城市规划、气象、地理、军事、水利、农业等多学科内容。春秋时代的《管子*乘马》有专门一则《立国》,其中说道:凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱,而水用足;下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。翻译过来就是:凡是营建都城,不把它建立在大山之下,而是必须在河流广布的地方。地势不能高到干旱,以便保证水用的充足;地势也不能太低以至于低洼,以便灌溉排涝的修筑。要依靠天然资源,要凭借地势之利。所以,城郭的构筑,不必拘泥于合乎方圆的规矩;道路的铺设,也不必拘泥于平直的准绳。这段话高度概括了春秋时期诸侯建立国都的选址原则。苏州地处平原,周围水网众多,属于典型的“广川之上”,地势平坦,河流多,用水足,但是又没有洪涝灾害。因此在苏州古城区建造吴国都城是合乎先秦时代的都城选址逻辑思维的。

也有人说,“广川”不是河流多的意思,“广”是大的意思,“川”是平原的意思,所谓一马平川。这么解释也对,但是放到苏州城和木渎遗址来说,没有丝毫影响。因为苏州在一马平川的平原上,而木渎遗址确实窝在四面环山的山沟里。不管哪种解释都是苏州符合建城思维,而木渎遗址不符合。

中国古代是典型的农耕社会,天气气候的变化一向是古人看中的。古人甚至通过对天气变化规律的总结归纳出了24节气指导农耕。

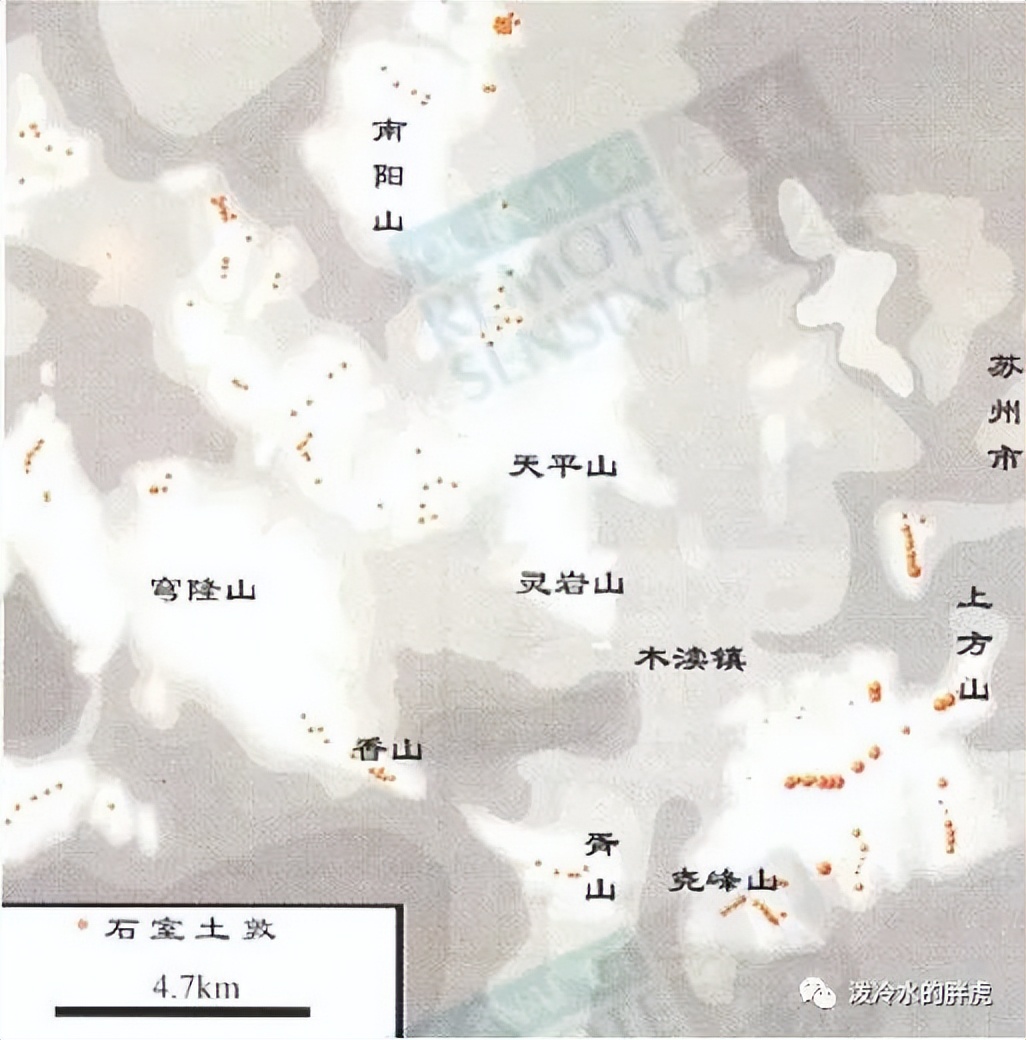

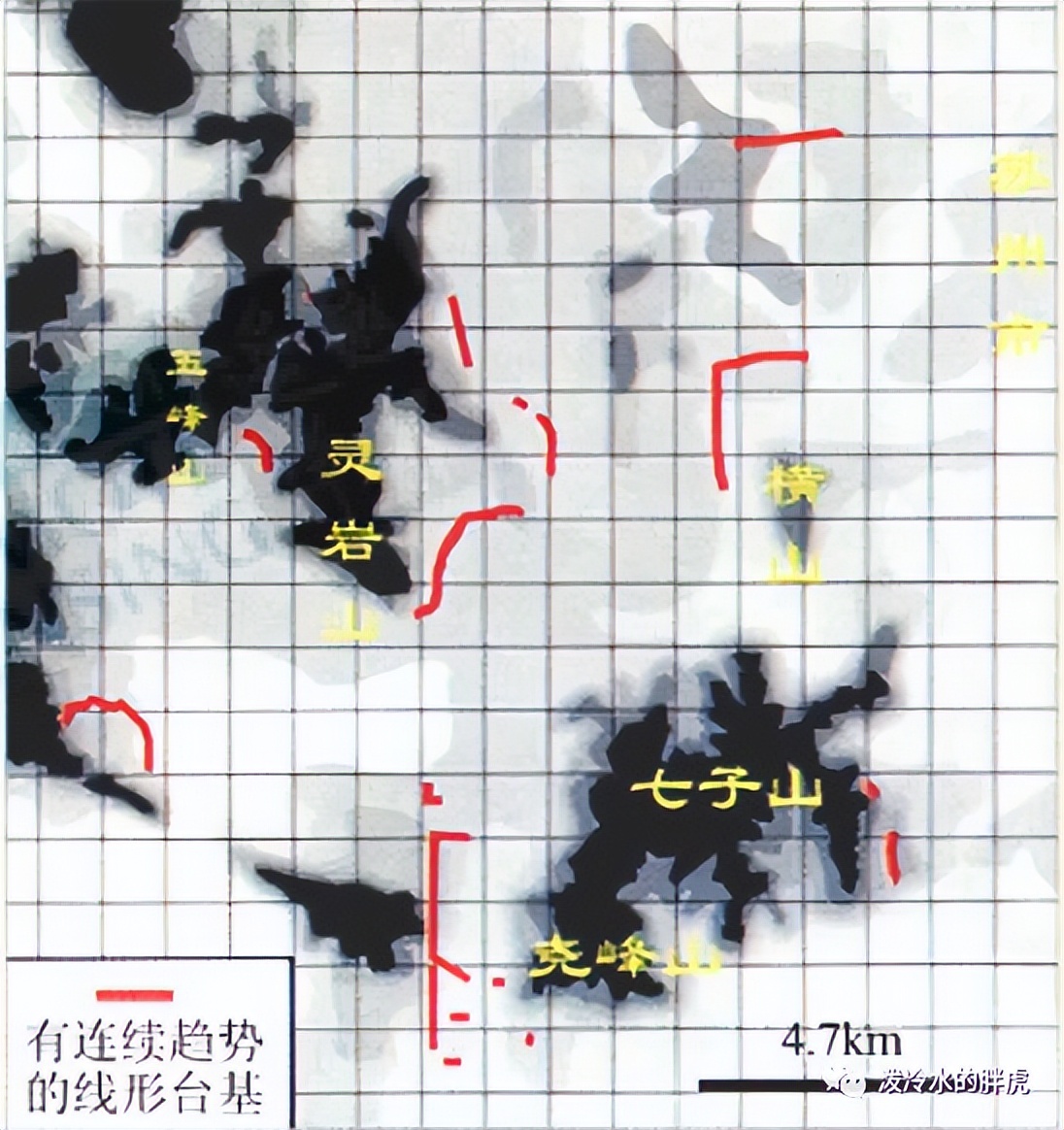

苏州地区处在亚热带季风气候控制之下,冬天吹西北风,夏天吹东南风。从地图上观察,苏州古城地处平原,地势开阔。无论春夏秋冬四季变化,都是风清气爽。东南风带来温暖湿润的空气,西北风带来寒冷干燥的空气。空气流通对一个城市有多重要,相信学过城市规划学的朋友都懂。适宜的温度、充沛的雨水、春夏秋冬的交替,促成了苏州“鱼米之乡”的美称,以至于繁体字的“蘇”都是由鱼和米(禾)组成的。 反观木渎遗址,夏天的东南风被东南方的七子山、尧峰山阻挡,冬季的西北风被五峰山、玉屏山等山阻挡。这种群山环抱的地形在现代地理学上,并不是理想的城址所在。但是在风水学上来说,这却是一处“藏风”的佳地。何为“藏风”?古代风水大师郭璞写过一本著作,叫做《葬书》,其实是一本指导风水学者帮人挑选墓地的指南。《葬书》认为阴阳二气运行地下则为生气,喷发出去,则为风,风和生气是同种物 质(阴阳二气)的两种不同存在状态。因此,当生气露出地面,升入空中,就变为风,如果风被吹散荡尽,就会无法利用,故为了将生气聚止于某地,有必要防此生气荡散。不管怎样,只有环绕吉地的层层山脉才能遮挡住风。这就是吉地之所以通常是为群山所抱的盆地的原因。这种藏风的佳地,其实是王公贵族理想的阴宅。同时,在木渎遗址的山上有大量土墩墓葬似乎也无形中应证了这种现象。

反观木渎遗址,夏天的东南风被东南方的七子山、尧峰山阻挡,冬季的西北风被五峰山、玉屏山等山阻挡。这种群山环抱的地形在现代地理学上,并不是理想的城址所在。但是在风水学上来说,这却是一处“藏风”的佳地。何为“藏风”?古代风水大师郭璞写过一本著作,叫做《葬书》,其实是一本指导风水学者帮人挑选墓地的指南。《葬书》认为阴阳二气运行地下则为生气,喷发出去,则为风,风和生气是同种物 质(阴阳二气)的两种不同存在状态。因此,当生气露出地面,升入空中,就变为风,如果风被吹散荡尽,就会无法利用,故为了将生气聚止于某地,有必要防此生气荡散。不管怎样,只有环绕吉地的层层山脉才能遮挡住风。这就是吉地之所以通常是为群山所抱的盆地的原因。这种藏风的佳地,其实是王公贵族理想的阴宅。同时,在木渎遗址的山上有大量土墩墓葬似乎也无形中应证了这种现象。

图片来自网络,版权归原作者

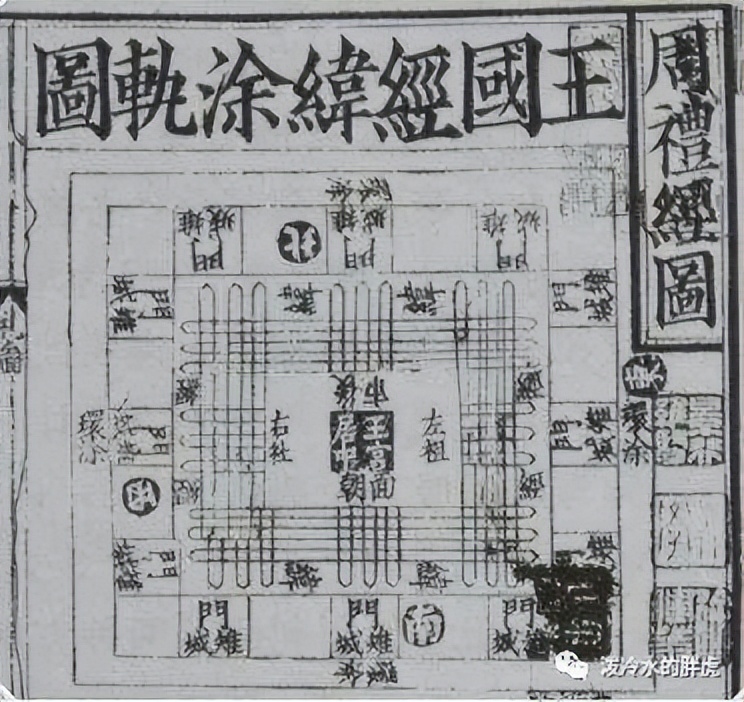

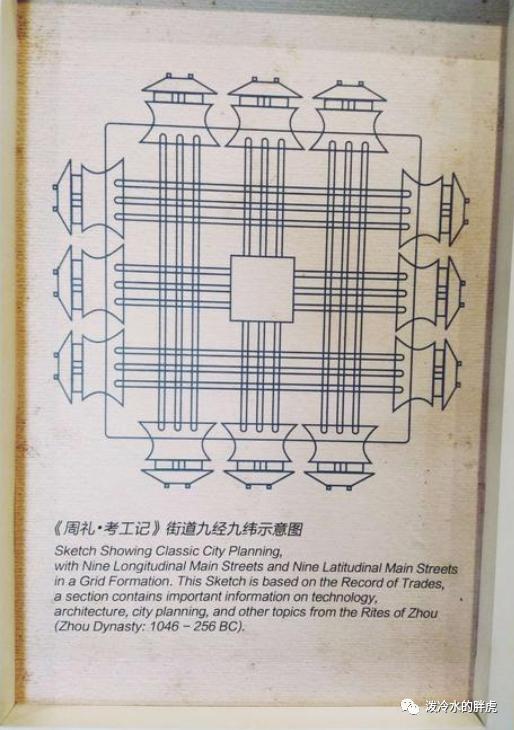

春秋时代都城的规模中国古代的等级制度森严,不同等级的人住多大的房子,穿什么颜色的衣服,用什么样的器物等,都有详细规定。《周礼·考工记》记载:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。翻译过来的意思是:都城形状是每边长九里的方形,每边设三座城门,城中九条南北向道路九条、东西向道路,南北向道路宽九轨,(宫殿)左边是祭祀的庙堂(太庙),右边是社稷只坛,朝廷在前,市场在后,市场的大小如一夫之地,即方百步。 一、周长《越绝书》记:“南面十里四十二步五尺,西面七里百一十二步三尺,北面八里二百二十六步三尺,东面十一里七十九步一尺。阖庐所造也。”东南西北的长度加在一起约为36.6里,与《周礼·考工记》记载基本一致。苏州城在唐代肃宗上元元年和僖宗乾符二年两次为叛将祸乱,城池墙圮毁损严重,乾符三年刺史张傅主持修复,状如“亚”字,称罗城,南北长12里,东西宽9里。南宋理宗绍定二年,郡守李寿朋重建平江坊市,主持石刻《平江图》,平江城墙南北长约9里,东西宽约7里,周约32里。与《考工记》、《越绝书》记古吴都城规模基本相符。

一、周长《越绝书》记:“南面十里四十二步五尺,西面七里百一十二步三尺,北面八里二百二十六步三尺,东面十一里七十九步一尺。阖庐所造也。”东南西北的长度加在一起约为36.6里,与《周礼·考工记》记载基本一致。苏州城在唐代肃宗上元元年和僖宗乾符二年两次为叛将祸乱,城池墙圮毁损严重,乾符三年刺史张傅主持修复,状如“亚”字,称罗城,南北长12里,东西宽9里。南宋理宗绍定二年,郡守李寿朋重建平江坊市,主持石刻《平江图》,平江城墙南北长约9里,东西宽约7里,周约32里。与《考工记》、《越绝书》记古吴都城规模基本相符。 周时1里为300步(《春秋谷梁传》宣公十五年)。1步为6尺(《论语》马融注引《司马德》),则1里应为1800尺。世传周代铜尺7种,长度22.5厘米至23.1厘米不等;骨尺1种,长21.92厘米;缕牙尺长23厘米。据商鞅方升测算,晚周1尺当为23.1厘米。据《隋书·律历志》的记载推算,亦当为23.1厘米。这里就以1尺为23.1厘米计算。则9里之长应为3742.2米。匠人所营之国四面见方,则周长大约为14968.8米。测量苏州古城区周长,约在15000米左右,和史书记载基本一致。

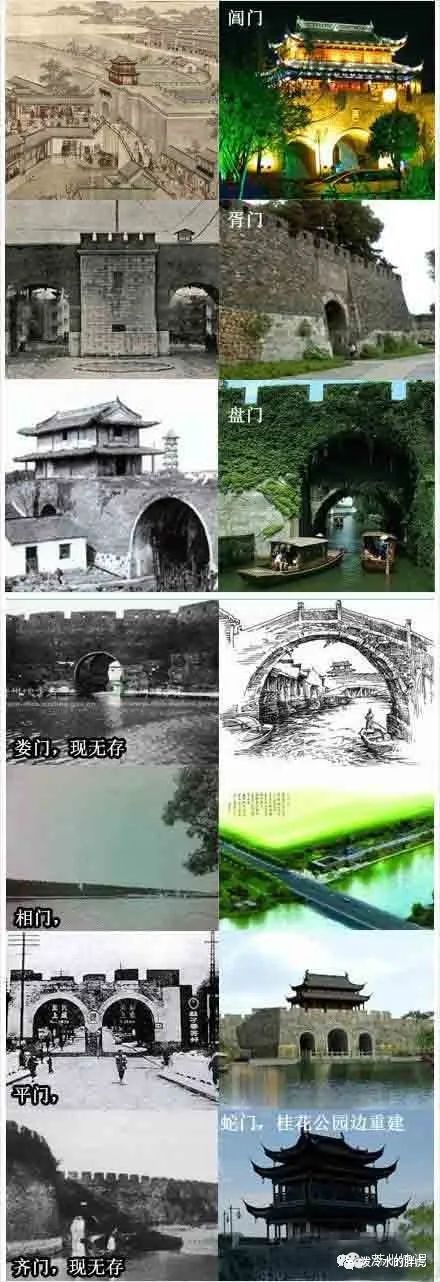

周时1里为300步(《春秋谷梁传》宣公十五年)。1步为6尺(《论语》马融注引《司马德》),则1里应为1800尺。世传周代铜尺7种,长度22.5厘米至23.1厘米不等;骨尺1种,长21.92厘米;缕牙尺长23厘米。据商鞅方升测算,晚周1尺当为23.1厘米。据《隋书·律历志》的记载推算,亦当为23.1厘米。这里就以1尺为23.1厘米计算。则9里之长应为3742.2米。匠人所营之国四面见方,则周长大约为14968.8米。测量苏州古城区周长,约在15000米左右,和史书记载基本一致。 而木渎遗址事实存在的土墙遗址十分凌乱,无法测量。如果以某些人想象出来的城墙或者范围来推算,周长将近28公里,与文献记载和规制完全不符。二、城门从《周礼·考工记》中我们可以看出,天子之城有每边3个城门,一共12个城门。而伍子胥建造的是诸侯国都,形制上每边少了1个门,因此阖闾大城一共只有水陆8个门。这8门与苏州古城的一一对应和沿革关系就不冗述了,但凡研究吴地文化历史的,就没有不知道的。反观木渎遗址,就没有这样的能一一对应的城门遗址。

而木渎遗址事实存在的土墙遗址十分凌乱,无法测量。如果以某些人想象出来的城墙或者范围来推算,周长将近28公里,与文献记载和规制完全不符。二、城门从《周礼·考工记》中我们可以看出,天子之城有每边3个城门,一共12个城门。而伍子胥建造的是诸侯国都,形制上每边少了1个门,因此阖闾大城一共只有水陆8个门。这8门与苏州古城的一一对应和沿革关系就不冗述了,但凡研究吴地文化历史的,就没有不知道的。反观木渎遗址,就没有这样的能一一对应的城门遗址。

图片来自网络,版权归原作者

图片来自网络,版权归原作者

图片来自网络,版权归原作者

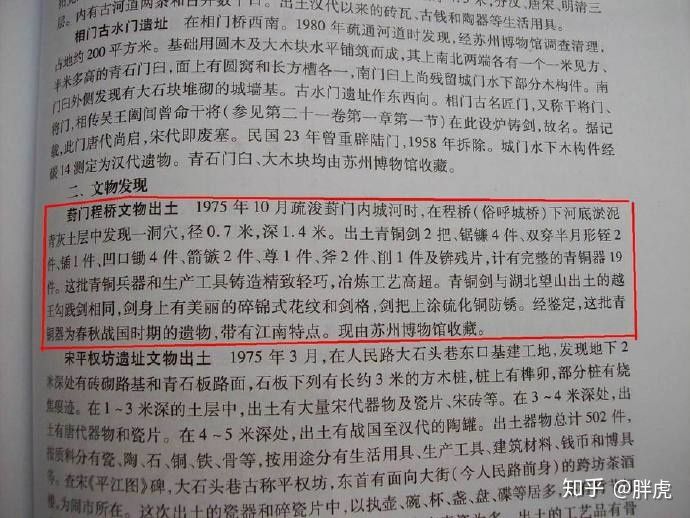

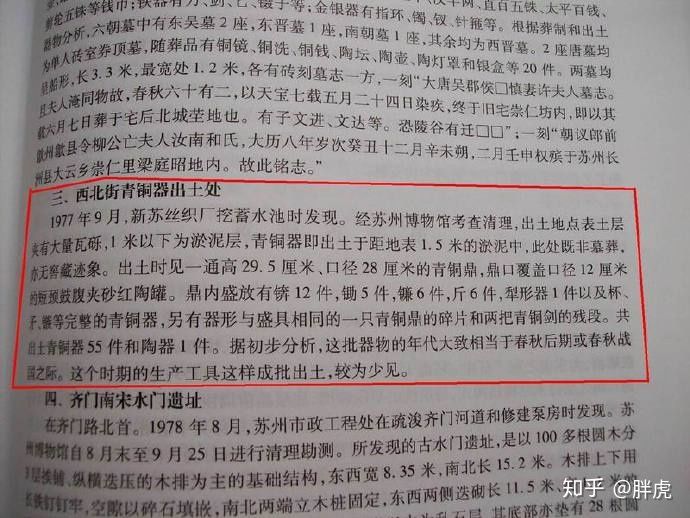

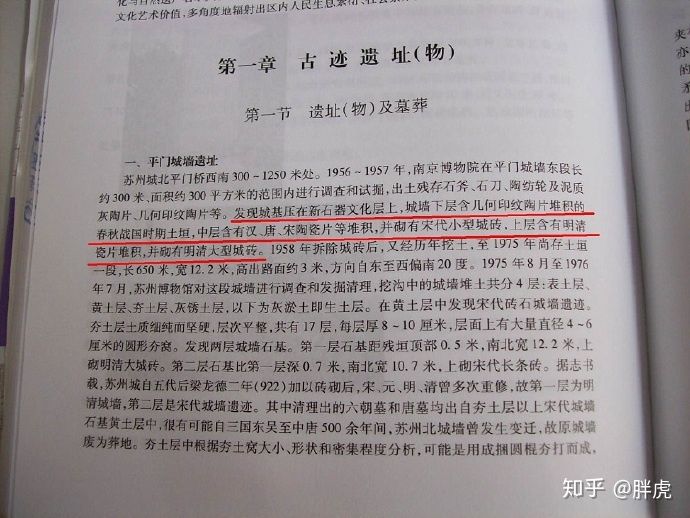

三、城墙也许有人会说,木渎遗址还有土墙,苏州古城区有这样的土墙吗?答案是肯定的。1957年,南京博物院在平门城墙遗址进行了调查和试掘,发现有先秦城墙遗址。考古报告将平门遗址、灵岩山苗圃遗址与越城遗址上层,一并归属以几何型印纹硬陶为代表的遗址,年代约为春秋战国时期。一生谨慎的南博著名考古学家罗宗真是这次考古报告的执笔者,他当时认为:“如文献记载说两地为春秋时代的越城及平门属实的话,则下层为新石器时代,上层为春秋末期无疑。”(南京博物院:《苏州市和吴县新石器时代遗址调查》《考古》1961年第3期)。后经考古发掘证明,越城遗址上层的年代为西周至春秋时期(南京博物院:《江苏越城遗址的发掘》《考古》1982年第5期)。由此,当年发现的平门遗址,应该是吴都阖闾城的城基。2013年,苏州有关专家向罗宗真先生再次求证时,虽已时隔50多年,但他对当年报告的结论仍保持认同。苏州出土的春秋青铜器,包括食器、兵器、农具、乐器等,充分说明了苏州当时是集政治、军事、经济与一身,有大量高身份等级的贵族居住的都城。

春秋青铜器出土记录

2005年,在平四路垃圾中转站建设工程中,发现汉代城墙迭压战国时期的黄土层,后经进一步发掘,发现黄土层下有夯窝现象。报告称:“苏州古城据文献记载具有2500年的历史,但是至今拿不出依据,这次汉代城墙下压的有大片层叠夯窝的春秋战国时期夯土层的发现,非常重要。”(《苏州文物考古新发现》)

2005年,在平四路垃圾中转站建设工程中,发现汉代城墙迭压战国时期的黄土层,后经进一步发掘,发现黄土层下有夯窝现象。报告称:“苏州古城据文献记载具有2500年的历史,但是至今拿不出依据,这次汉代城墙下压的有大片层叠夯窝的春秋战国时期夯土层的发现,非常重要。”(《苏州文物考古新发现》)

图片来自网络,版权归原作者

【编钟】:1986年相门附近地窖内被发现,钮为长方形,用于悬挂。饰云雷纹、羽状花纹,精巧之极。

另据市文保所资料,2011年,在阊门北码头城墙考古发掘中,发现战国时期堆积层和许多汉代至战国时期文物;在相门至耦园段古城墙考古发掘中,发现古城墙残基,表明为战国时期堆积层,出土包括东周原始碗片等大量文物。2013年,在娄门段城墙建设项目考古发掘中,根据出土的黑陶盆、灰陶钵、灰陶双耳罐等遗物,判断城墙年代晚于战国或相当于战国;在齐门城墙建设项目考古调查中,出土原始瓷、印纹硬陶等战国遗物。

所以说,无论是文献,还是文物,以及各种旁证,都组成了一个完整的证据链。这个证据链的结果就是苏州古城就是伍子胥建造的吴国都城——阖闾大城,或者吴大城。

图片来自网络,版权归原作者

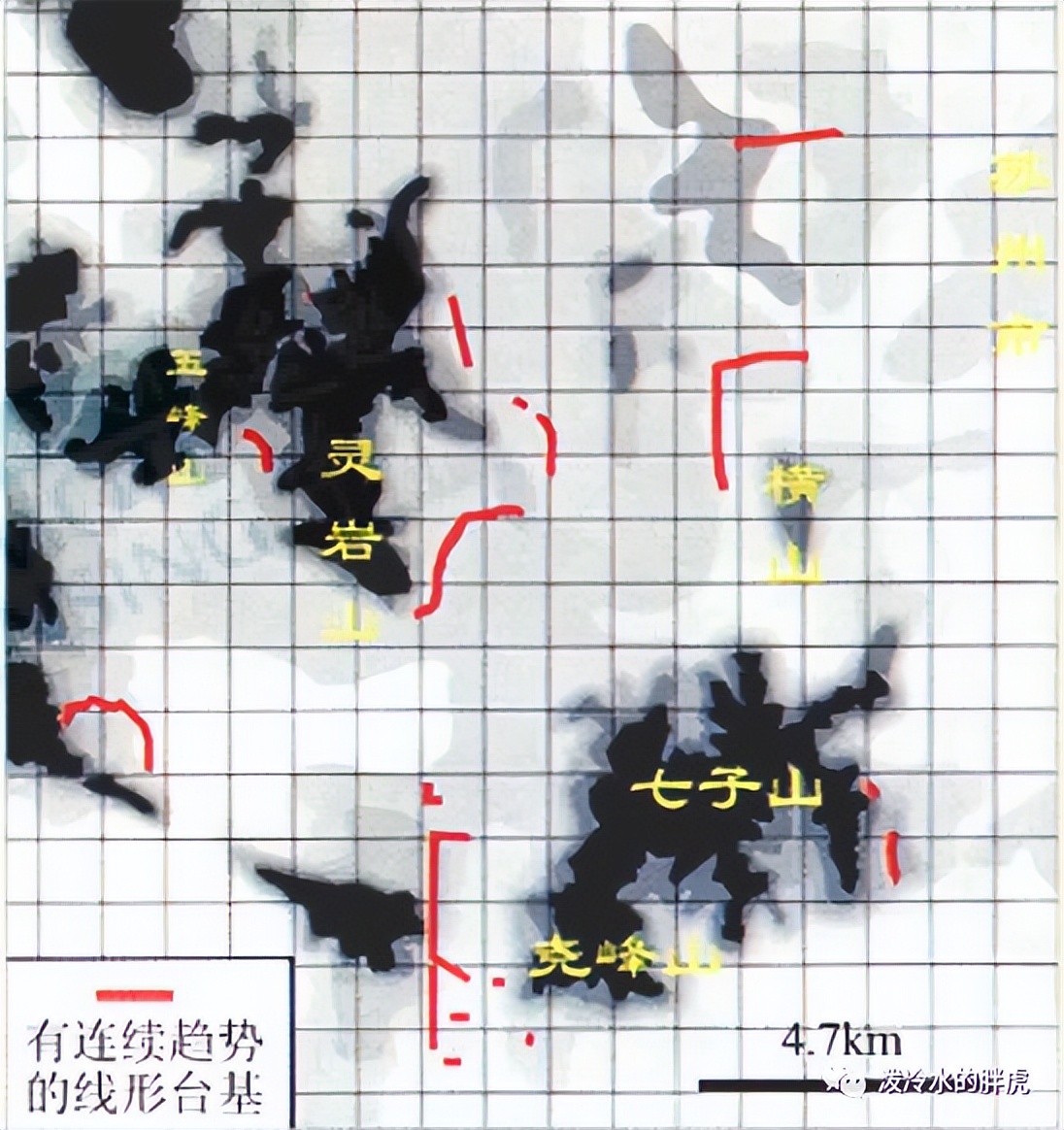

木渎遗址的所谓“城墙”从空间分布上来看,整体是杂乱无章、七零八落的。彼此之间既没有线性连接的迹象,距离也间隔甚远,完全没有城墙该有的样子。

为什么会出现这样的情况呢?因为木渎一带不是一座城池的遗址,而是一系列宫殿的遗址。《越绝书·吴地传》记载:胥门外有九曲路,阖庐造以游姑胥之台,以望太湖,中窥百姓,去县三十里。《吴越春秋》记载:阖闾出入游卧,秋冬治于城中,春夏治于城外,治姑苏之台。旦食(鱼)且山,昼游苏台,射于鸥陂,驰于游台,兴乐石城,走犬长洲。而姑苏台具体位置虽然尚未确定,但在木渎镇一带是无疑的。因此木渎地区在春秋时并不是什么都城,而是吴王的“避暑山庄”,休闲度假的地方。阖闾造姑苏台,夫差建馆娃宫,都在木渎一带。这就很好的解释了为什么木渎遗址的土墙分布杂乱无章。因为建造度假村不用考虑什么天文地理,只要选在风景优美之处即可。四、自然灾害支持木渎遗址是吴都的人,大多会说木渎遗址四面环山,地势险要。而苏州地处平原,无险可守。其实这种说法是一群军盲在想当然。翻开中国地图,几乎很难找到依山而建,或者借用山体充当城墙天险的。因为这些高山非但不能为城池提供保护,反而是现在城池头上的一把利刃。首先是虫害。虫害在古代是一种泛称,包含蛇虫鼠蚁豺狼虎豹等猛兽。这些动物大多生活在山林里,如果依山而建,或者直接借用山体充当城墙,那么这些野兽动物可以很轻易进入城内,伤害城中百姓。其次是地质灾害。这一点住在山区的人是有切肤之痛的。一旦下大雨之后,山区极易引发山洪、山体滑坡、泥石流等地质灾害。五、军事因素 如果把城池修在山下,正好把自己放在四周高,中间低的不利地位,从《孙子兵法》的角度来看,这是典型的“死地”和“绝地”。敌军还可以借着山林掩护悄悄靠近城池而不被发现,同时四周这些山峦也是敌军居高临攻击城内的制高点。第一次鸦片战争的时候,英军夺取了位于广州城北的越秀山四方炮台,将广州城纳入火力范围之内,清军很快投降;历史上湘军进攻太平天国的天京(南京)、辛亥革命军进攻南京,都是选择先攻下紫金山,夺取制高点。对比木渎的地形,周围有五峰山、灵岩山、七子山等一系列山峰。看似是天险,实则是一把把悬在头上的利剑。苏州古城是典型的平原城市,四周河流交汇水网密布,不利于敌军大兵团的展开。而且由于城池周围地势平坦,苏州古城处在相对的制高点,因此可以将城外敌军的一举一动尽收眼底,除了正面强攻之外,没什么其他好办法。而历史上的苏州只要事先有了守城的准备,进攻的一方从来都不会轻易得手。春秋时期,越国攻打苏州,围困了整整三年,才最终攻破姑苏。元末,徐达攻打苏州,动用了包括火炮在内的武器,围困了苏州差不多一年,才最终攻破苏州。清末,李鸿章率领着装备了洋枪洋炮的淮军以及洋人雇佣兵进攻苏州,但是面对城高池深、易守难攻的苏州城,李鸿章在强攻损失惨重之后,依然只能选择围困,最后靠收买太平军叛徒才拿下苏州城。所以,说木渎地势险要,苏州无险可守的说法完全是本末倒置。选择苏州古城作为吴国首都,非但不是无险可守,反倒是易守难攻,固若金汤。是伍子胥经过深思熟虑,综合了城市规划、风水、农业、军事等多方面因素考虑的结果。

如果把城池修在山下,正好把自己放在四周高,中间低的不利地位,从《孙子兵法》的角度来看,这是典型的“死地”和“绝地”。敌军还可以借着山林掩护悄悄靠近城池而不被发现,同时四周这些山峦也是敌军居高临攻击城内的制高点。第一次鸦片战争的时候,英军夺取了位于广州城北的越秀山四方炮台,将广州城纳入火力范围之内,清军很快投降;历史上湘军进攻太平天国的天京(南京)、辛亥革命军进攻南京,都是选择先攻下紫金山,夺取制高点。对比木渎的地形,周围有五峰山、灵岩山、七子山等一系列山峰。看似是天险,实则是一把把悬在头上的利剑。苏州古城是典型的平原城市,四周河流交汇水网密布,不利于敌军大兵团的展开。而且由于城池周围地势平坦,苏州古城处在相对的制高点,因此可以将城外敌军的一举一动尽收眼底,除了正面强攻之外,没什么其他好办法。而历史上的苏州只要事先有了守城的准备,进攻的一方从来都不会轻易得手。春秋时期,越国攻打苏州,围困了整整三年,才最终攻破姑苏。元末,徐达攻打苏州,动用了包括火炮在内的武器,围困了苏州差不多一年,才最终攻破苏州。清末,李鸿章率领着装备了洋枪洋炮的淮军以及洋人雇佣兵进攻苏州,但是面对城高池深、易守难攻的苏州城,李鸿章在强攻损失惨重之后,依然只能选择围困,最后靠收买太平军叛徒才拿下苏州城。所以,说木渎地势险要,苏州无险可守的说法完全是本末倒置。选择苏州古城作为吴国首都,非但不是无险可守,反倒是易守难攻,固若金汤。是伍子胥经过深思熟虑,综合了城市规划、风水、农业、军事等多方面因素考虑的结果。

图片来自网络,版权归原作者

当然,历史上也曾有过认为吴国都城在苏州西部的说法,宋代民间就曾有过吴国古都在灵岩山馆娃宫旁之说。宋代朱长文在《吴郡图经续记》中作了考证并予以澄清:“而流俗或传吴之古都在馆娃宫侧,非也。盖娃宫胥台,乃离宫别馆耳。”

而现在一些人靠几段互不相连的土墙,以及断章取义的小把戏,以“先有木渎镇,后有苏州城”这种的顺口溜当做考古依据,颠倒黑白,指鹿为马,实在是侮辱了古人的智慧。