前言

2025年7月16日,美国总统特朗普宣布,联邦交通部将终止对加州高铁项目近40亿美元未使用的拨款,称其为“灾难性、通往虚无的高铁”。

这一声明引发舆论哗然,一个从2008年起获得联邦、州和地方支持的宏大工程,投入累计逾千亿美元,却至今连一寸铁轨都没有铺设。

特朗普还点名加州州长纽森领导无能,称该项目“从未兑现承诺、永远无法交付”。

这不仅再次将加州高铁推向风口浪尖,也成为美国基础建设迷局的最新缩影。

纽森与特朗普

加州高铁为何陷入泥淖

加州高铁最初有着颇具诱惑力的愿景。

施瓦辛格任州长期间多次访华,2010年观摩沪宁高铁后萌发引进类似系统的构想。

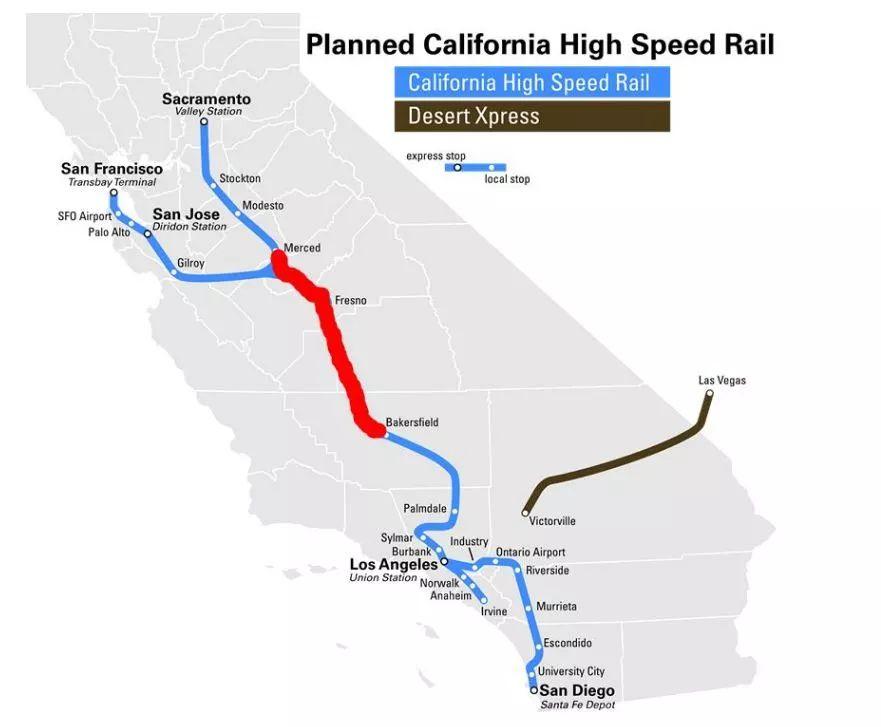

加州政府提出从旧金山至洛杉矶约1287公里、时速350公里的规划,预算初估330亿美元,可将两地车程由9小时缩至2小时,前景一片美好。

加州高铁

选民支持率达52%,通过亿级债券融资,奥巴马政府又追加35亿美元示范拨款。

然而,实际进展早就偏离愿景。

一项十多年才投入约70亿美元,却仅完成约35公里土方、11个桥墩,铁轨依旧未铺。

特朗普政府于2019年砍掉9亿美元预算并要求退款,导致建设一度停摆。

拜登时期虽恢复联邦援助,但进度始终缓慢,项目仍是“基础设施的象征性演练”。

高铁

无限堆集的“成本”

最刺耳的现实是,投入升至近1280亿美元,通车目标从原定2020年,延后至2033年甚至更晚,截至2025年仍未铺设高铁轨道。

目前仅建中央谷地段的约200公里设计及桥梁基础,尚不具备任何运营条件。

根据联邦报告,该项目虽耗逾15亿美元联邦款项,却无法满足拨款协议的各项义务,FRA已认定其违约。

成本飙升的加州高铁

尽管加州高铁局负责人及州长纽森,强调进展包括50多个已完工结构。

总共已建约171英里线路建设区、创下15500个就业岗位,但联邦方面认为项目没能提供可行的完成路径,信号系统、轨道铺设尚未启动,无法兑现最初承诺。

纽森强调,联邦终止拨款是非法行为,加州准备提起诉讼,并指出项目确实已进入铺轨前夕。

这一事件凸显,联邦、州政府的周期性摇摆,已成为此类工程最大的变量,不仅资金断裂,还加剧信任缺失。

这段反转,不仅打击了公众对高铁的期待,也暴露了美国制度在基础设施领域的核心症结。

从立项到施工,每一步都被分权审批、合同变更、征地诉讼、环境监督和政治周期交织缠绕,使原本雄心勃勃的项目,于制度迷宫中缓慢消磨。

报道

为什么能烧钱却落实不了

加州高铁项目的困局,表面是技术问题,深层却是制度和管理的多条锁链。

美国基础建设的“三方合作”逻辑,在这里成了“三方扯皮”泥潭。

联邦政府发钱,州政府公投筹资,地方政府配合,任何一方若不配合,项目无法推进。

而联邦拨款往往附带严格条件,州需兑现工程里程或进度,否则会遭追责。

然而成本通胀却继续侵蚀预算,钢材、混凝土、人工多年上涨,预算却停留十年前设定。

线路缩水

招标制度本意保障公平与节约,却造就“低价中标、合同变更推高成本”的怪圈。

已有项目千余次合同变更,“不可预见费用”条款被频繁启用,使预算越滚越大。

另一方面,土地征收与环境诉讼,更是设计稿里没有预料的巨项。

项目所涉农场地块多为私人产权,每块需单独协商补偿,法律流程繁冗,不少业主拒绝出售或上诉,导致施工单位多次集中进场却无地可用。

环保审批、安全评估、社区噪声反对等程序反复反转,项目每起步都要“过十道关”,但无统一拍板者,审批错失施工黄金期。

高铁搁浅

美国当前的困境

这种制度失灵,放在历史中反复出现。

美国曾多次尝试建造高铁,如60年代Metroliner、东北走廊改造项目、德州高铁计划等。

均因缺乏统一调度、机制凌乱、联邦与地方利益不一致而最终裹足不前。

这与中国集中高效的纵向管理模式形成对照,中国项目从设计、批文、资金调度到施工几乎一线串联。

而加州高铁在美国分权结构下,却始终卡在节点间。

高铁不只是技术,也是一种治理能力的体现。

高铁

而除了制度缺陷外,还存在政治周期的震荡。

特朗普与民主党轮流执政,每次政策急转,项目就面临拨款暂停或重新评估。

而一旦政策倒向,就可能面临龟裂式决裂。

此次特朗普团队直接撤销40亿美元拨款,并可能追缴先前资金。这样的脆弱资助体制,使得项目始终不敢迈入后续更大规模建设。

与此同时,制度乱象也在逐渐侵蚀社会信心。

特朗普

社会舆论

民调显示,超过53%加州选民已对高铁项目失去信心,仅28%仍相信它能完成。

即便再投入数千亿美元,也可能因制度障碍而成为“三重浪费”,投入的资金、已占用的土地和被破坏的公众信任都可能付诸东流。

特朗普宣布终止拨款的那一刻,可视为这个庞然大物摇晃已久后的爆发点。

他指出政府批准、预算拨款、合同签署都已进行,唯独施工永远在下一步,而高铁最终成了“美国行政效率的实景展览馆”。

看似繁复严谨,实则手续无穷、责任无一。

这一切,不是因为技术难题,也不是缺乏资金,而是缺乏一个能有效调度、统一责任、保证落实的机制。

信源:环球网 2025年7月18日关于“美国首条高铁项目遭“断粮”,加州宣布:为这场“政治闹剧”起诉特朗普政府”的报道

信源截图

结语

特朗普7月16日的声明,并非只是对一个项目的断言,更是对美国制度性问题的警示。

高铁不过是一面放大镜,照出了美国在重大公共工程中的制度惰性与执行障碍。

尽管投入逾千亿美元,但轨道依旧尚未铺设,规划宏大,执行碎裂,愿景耀眼,现实迟缓。

如果制度不改革,无论预算多大,铁轨都不会自己生长。

只有当政治、财政、法律和执行机制能真正同步联合,才能把口号转化为行动,把蓝图变成现实。

否则,高铁梦想将始终徘徊在设计图上,成为下一次新闻的背景素材。