唐开元二十四年(736年)

福建长史唐循忠奏准正式置汀州

这是闽西首次建置的州级行政单位

汀州下辖三县

其中两县县名是长汀与黄连

而另一县即龙岩县

当时建县时是“新罗”,还是“杂罗”

历来众说纷纭

为什么会有杂罗这一说法?

有哪些权威史证呢?

一起往下看!

史证一:

唐李吉甫编《元和郡县图志》卷二十九:“龙岩县,先置在汀州界杂罗口,名杂罗县,属汀州。天宝元年(724年)改为龙岩县。大历十二年(777年)皇甫政奏改隶漳州。”

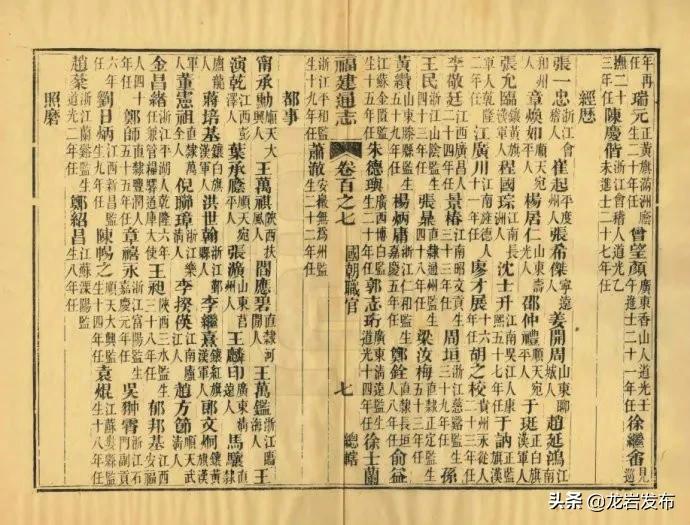

史证二:

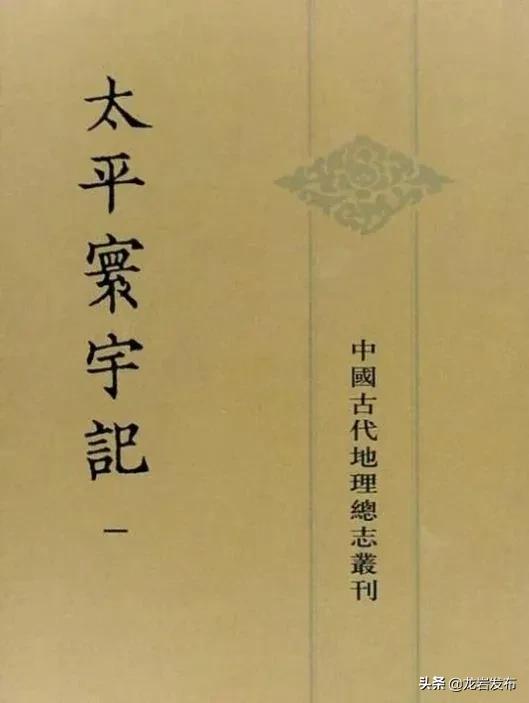

北宋雍熙四年(987年),乐史编成《太平寰宇记》,该书卷一O二“汀州”条云:“唐开元二十四年开福抚二州山洞置。”并引唐《牛肃纪闻》云:“江东采访史奏:于处州(按:当作虔州)南山洞中置汀州,州境五百里,山深林木秀茂,以领长汀、黄连、杂罗三县。”又《太平寰宇记》卷一O二“龙岩县”条云:“唐武德前为杂罗县,天宝元年改为龙岩,隶漳洲。”此书再一次肯定汀州初置时,所领三县县名是:长汀、黄连、杂罗。龙岩县原名杂罗,不是新罗。

史证三:

清末著名学者陈衍(1856——1937)主编《福建通志》,该志“地理志沿革下”“汀州府”条云:“汀州本晋新罗县之地。领县三:长汀、黄连、杂罗。”其案(按)语云:“杂罗或作新罗误”,又“龙岩州“条案语云,“然新罗自新罗,杂罗自杂罗,新罗乃汀州统名,杂罗乃龙岩专名。李志、乐记‘龙岩’下皆称杂罗,必非新字之误。”这里的“李志”即指李吉甫《元和郡县图志》,“乐记”即乐史,《太平寰宇记》。“新罗乃汀州统名,杂罗为龙岩专名”的意思是:汀州所辖地原是晋新罗县地。“新罗”泛指汀州属下广大地区,如上杭明代画家华嵒号新罗山人,此“新罗”即“汀州统名”。而杂罗只是专指龙岩县而已。

史证四:

新编《龙岩地区志建置志》据建国后中华地图学社出版的《中国历史地图集》第五册(隋唐五代十国时期)绘制“唐代汀州区域图”,汀州属县龙岩地界也标名为“杂罗”,而不是“新罗”。

鉴定以上四条权威史证

唐龙岩原县名很有可能是杂罗

但是

坚持新罗说的也有许多理由

我们接着往下看

首先是北宋建隆二年(961年),王溥辑成《唐会要》,其中有“天宝元年八月二十四,改新罗县为龙岩县”的记载,首次将龙岩原名肯定为新罗。

接着是南宋开庆元年(1259年)《临汀志》,不但把晋新罗县的建县时间写成后汉永和三年(138年),而且把《唐书地理志》“汀州治新罗”,理解为汀州初置时州治设在新罗县。

再次是明朝正统间修的第一部《龙岩县志》也认为:龙岩建县时为新罗县(而史实情况是龙岩从未做过汀州的州治。其实“汀州治新罗“的本意是汀州初置时,其州治在古新罗县城旧址。就象《一统志》所云:“开元末,于新罗故城东置长汀,为汀州府沿”)。

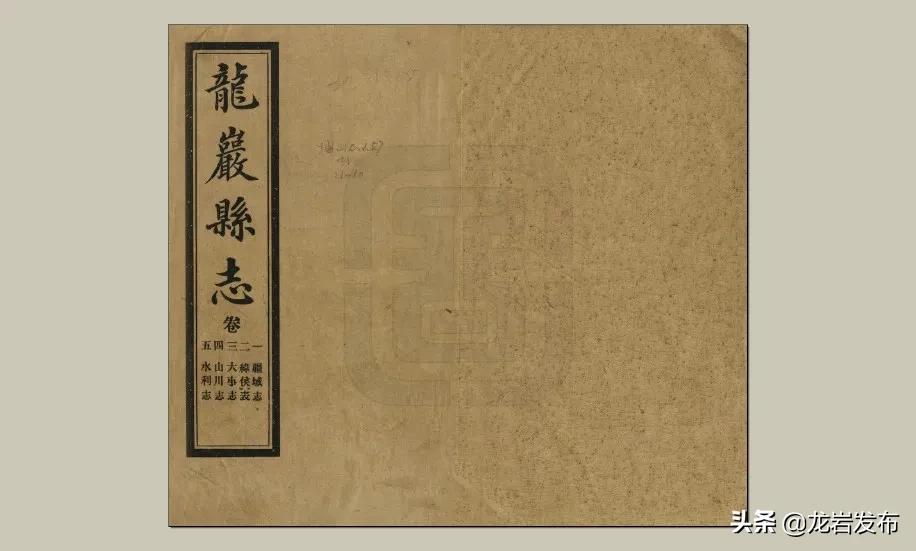

此后,明正统年间(1440年前后),苏孔机主编、王源考订的《龙岩县志》又承袭了《唐会要》、《临汀志》的观点,称汀州“治新罗,天宝元年改新罗为龙岩,盖汀之故治也”。且该志是龙岩历史上第一部县志,所以后世陆续编成的《龙岩县(州)志》都继承汀州初置时所辖三县之一为“新罗”的观点,但龙岩是汀州故治所这一错误即予纠正。

由于持“新罗”观点的都是本地本县地方志

所以此种观点也有很大的可信度

据地方文献记载:新(杂)罗城之附近有新(杂)罗山。根据水流石不转的原理,只要证明本地现有的“新(杂)罗山“在唐代以前就有,就可推出县名是“新罗“还是“杂罗”。今两种观点并存于此,以供后来者进一步考证。

龙岩究竟曾经称“杂罗”还是“新罗”?

留给你们来探讨吧!