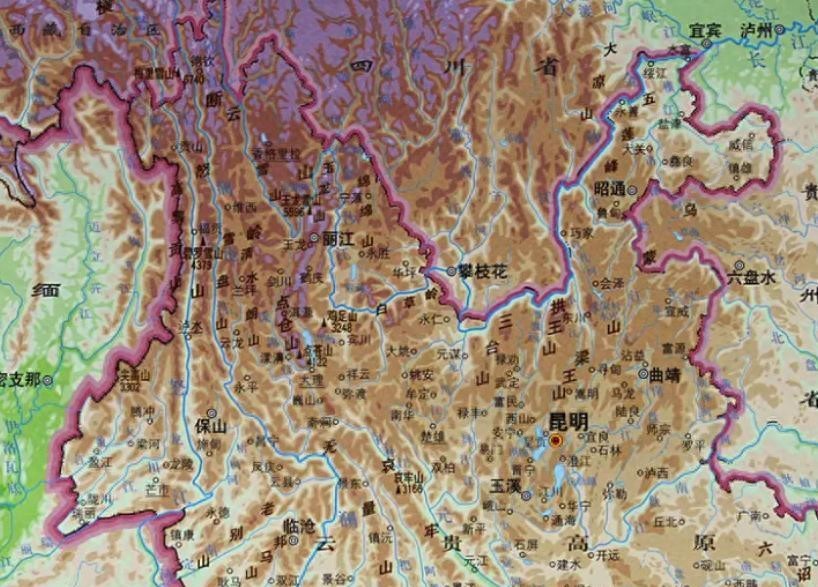

云南这地方,说是边陲,很难不先瞥见那些山山水水。地形写实,蜿蜒曲折,像谁也没见过的模样。气候不老实,早上还是雾气腾腾,下午便能晒脱一层皮。这里不大适合简简单单一句地多气美来带过,太多枝丫,剪不断。可恰好因为这样的气候怪脾气,云南成了中国生物多样性的宝地,不知多少种植物,动物,甚至一些说不上名的小东西,安安静静地藏在山林间,谁也不知道哪一天会突然蹦出来个新发现。

普洱茶是云南的,把它泡起来,有的人说像草,有的人说陈香,其实都不全。市场上现成的数据,2023年普洱茶年产量接近14万吨,出口量也是全国前几。云南红,比起其他产区,多了一丝说不清道不明的淡烈气味,这倒还能卖出好价。水果就别说了,芒果、火龙果、蓝莓,就算是每年闹虫害,也挡不住漫天叫卖声。有点奇怪的是,这些特产年年都有人嫌贵,但最后总是卖光,你说这算什么?

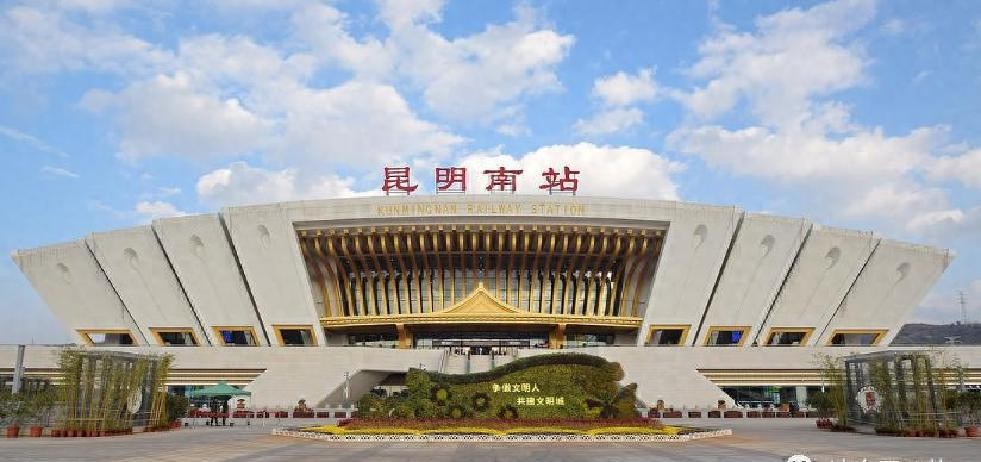

旅游也火。大理、丽江、香格里拉,谁没听过。每年国庆,火车都挤得转不开身,云南刚修的几个高铁站,仿佛就是为了人山人海准备的。2024年上半年,仅云南全省入境游客数量,旅游部门给出的数据已突破6000万。这些人来云南,不是只为看风景,多一半是冲着这里的少数民族过年跳舞,看火把节,想吃一顿正宗米线或者烧烤。说这些民俗给本地带来的经济提升乱七八糟谁信,总之钱就是这么进来了。

云南除了天生优势,近些年基础设施也加码。交通网络没几年前那么零散了,2024年,昆明到西双版纳高铁通车,沿线GDP涨了不少。谁家新开了客栈,谁家茶厂又接了新订单,村里孩子上学远没以前绕路那么难。教育投入方面,政府公布的预算明面儿看,2019至2024年,云南在基础教育和高等教育上的投入逐年递增,中考录取率比深山里多了20%不止。但奇怪也有,县城师资流失严重,城里老师抢不过东部沿海,学校新盖起来几年,生源又开始东流,怪谁呢?

讲到云南历史,常常拧巴。要说云南原就是个多元大锅,有多少民族各自话语,老百姓在土司脚下该怎么活,没格式,没人理。直到清朝雍正时,朝廷下定了决心搞“改土归流”,一锤定音,不再让土司一家说了算。可那年头说动就动,一刀下去四川7县划给云南。有人说这是政治需求,边疆不稳,中央想多插手。也不少人说是生态环境、河流流向使然。各有理,不好辩。可是,这一刀切过来之后,云南多了些资源,也多了不少政务麻烦,新人口带着习性一路南下,把不知道多少地方的老传统都搅浑了。

改土归流后局面复杂,云南其实吃了苦头。一边是新来的县域文官系统,办事效率高,但不懂本地规矩;另一边,老土司家族不太甘心丢掉权力,暗地里拖后腿,乡下小闹事一桩接一桩。地方治理变得难看又琐碎,中央下了文书,县官还要和地方势力反复磋商,土地划分吵了两三年。后来呢?有的土司投靠新政权,有的干脆举家搬去僻壤。乱过一阵,总算加快了纳入全国统一市场的步伐,这一点不能否认。可也有人觉得这一系列动作,让云南本土许多传统慢慢变淡——有好有坏,哪有纯利无损的事。

四川那头被划走七个县,反倒有人松了口气。原来治不过来的地界,让云南去折腾,说不定更妥当。云南自己呢,得了新地盘乐一阵,新旧交替时难免有些狼狈。各地少数民族与官府的碰撞,成了后面数十年最常见的一幕。历史档案里,光是这七县,各民族械斗就不下十数起,有些矛盾延续到五十年代后才彻底缓和。这件事表面看来是行政调整,实际上内部缠斗、政策试错,少有人甘心认账。

后来的教育和交通发展,像两条线又纠缠到一起。云南地广人稀,原先偏远县区孩子读书没路没钱,只能寄望本地小寨私塾。区划一变,县县添设学堂,十几年后高考人数翻倍。这事看似天经地义,也有人认为形式大于内容,有的学校表面盖起来,可教学质量根本跟不上。事实摆在那,两百公里的乡村公路拍胸脯修通,路修好后运茶工厂物流成本降了一大截,农产品能更多销出去,贫困发生率一度下滑。但那些科学规划下的新产业园,几年后荒废的也不少,原因各种怪,产业转型失败、劳动力外流,什么都有。

不可否认的是,云南地理优势躺在那里,经济逐渐被盘活。交通线延绵,带来的不光是人流和货物流,还有各种流动的机会。东南亚市场的边贸兴起,腾冲、瑞丽边境小城忽然间成了热点,2023年瑞丽口岸贸易额同比增长12%。但这种成长方式,依赖于大环境,有时候外部政策一变或者又有疫情,立刻进入冷淡期。这不,前几年旅客爆满,去年春节又因为突发疫情,取消预订的酒店比实际入住还多一半。可谁知下一波高潮在什么时候?

到了基层,云南各地人口开始流动,城镇化数据肉眼可见地上升。2024年昆明城区人口逼近720万,远超二十一世纪初的翻番规模。非得说农村生活水平提升了吗?有本地人颠覆这种说法,认为大量年轻人进了城市后,开的都是外卖小店、快餐摊,农地依然荒废。可网上查得到的数据写着,2023年云南农村居民人均纯收入超过16500元,这工资一听起来还行,可对比东部沿海,差距还是那么大。到底谁对,怎么说都有理。

云南的民族政策也在发生变化。曾经高高在上的大土司、部落首领,不甘退出历史舞台。可是新政权来了,该给补贴的给补贴,你想回老家么?别说不准哪一天,有的恨不得把家安回去,有的却死活不走。民族节庆渐渐成了全省景点的卖点,火把节、傣族泼水节,原本谁也不在意仪式是否正宗,现在城里来的游客把摄像头对准,人情味反倒被商品化了。可这笔账谁来算?是经济带动了文化,还是文化沦为经济的道具?

也有人看不惯,说云南的多样性逐渐消磨在现代化进程之中。城里人觉得,这叫与时俱进,乡下老人却非要守着老民俗不放。一样是傣族村子,有的组团发展民宿,有的还坚持自家大米自给,经常听见“老办法好”或者“新生活不适合我们”。有点拧巴,但恰恰说明云南这地方还保留着杂糅的空间,谁都没定论。

说云南经济这几年崛起,表面看来没毛病。大量投资涌入,政策加码,旅游产业、数字经济、小众农业、新能源,各行各业都有声音。2023年,全省GDP突破3万亿,在西南诸省里首屈一指。可实际下乡去问,农民的获得感还要再聊。有人一年能赶上好几千元茶叶收入,有人辛苦种地到头来入不敷出。你要说谁对,说不好,有些局部矛盾持续,整体趋势又摆在那,无解也正常。

历史里云南一直是个谜。明明是版图扩展受益方,社会压力却也如影随形。现代的基础设施,没让一切问题都没有了,反而催出了新的矛盾。民族认同、城镇化进程,旧账未清,新账又添。换个角度,也许正是这种无处安放的不稳定,推动着云南从昔日土司时代冲进了灯红酒绿的市场时代。

今天,云南的故事还在继续。风景永远在,美食也年年新,历史线索却总是被新的现实打断。谁说清楚,这里的每一次变迁到底预示着什么?社会转型、利益再分配、身份认同、文化变迁,像乱麻一样交织。回头看,好像云南总能在动荡和安稳之间找到一条不平整的路。

或许,这正是云南独特之处。不完美,却一直在路上。