中国这个名字,简单到几乎没有人会起疑,可真要深究它的历史,谁敢下结论?不同的朝代,似乎都自称“正统”,但“中华”二字鲜见于国号。我们今天理所当然地叫自己中国,可这两个字从哪一年才名正言顺的归属了一片辽阔的土地?是不是有点说不清道不明?

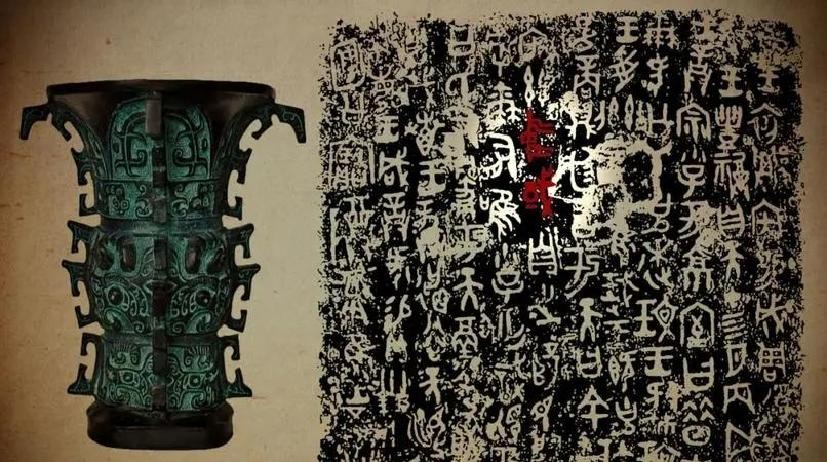

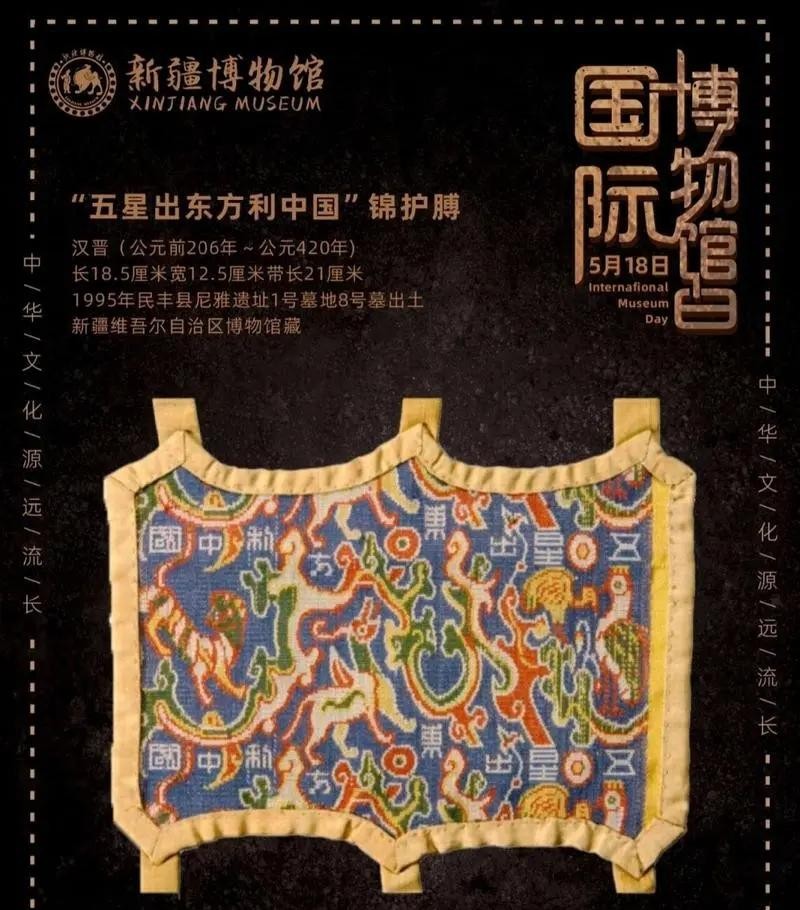

事实是,在中国被冠以“中国”这两个汉字之前,辽阔的黄土大地上人们并没有统一的称呼。都知道宋、元、清的官员自居“天朝上国”,可他们真会说自己来自“中国”?这似乎不太准确。看了历史资料发现,无论是周朝的青铜器,还是汉代的织物,那里居然都藏着“中国”二字的身影!

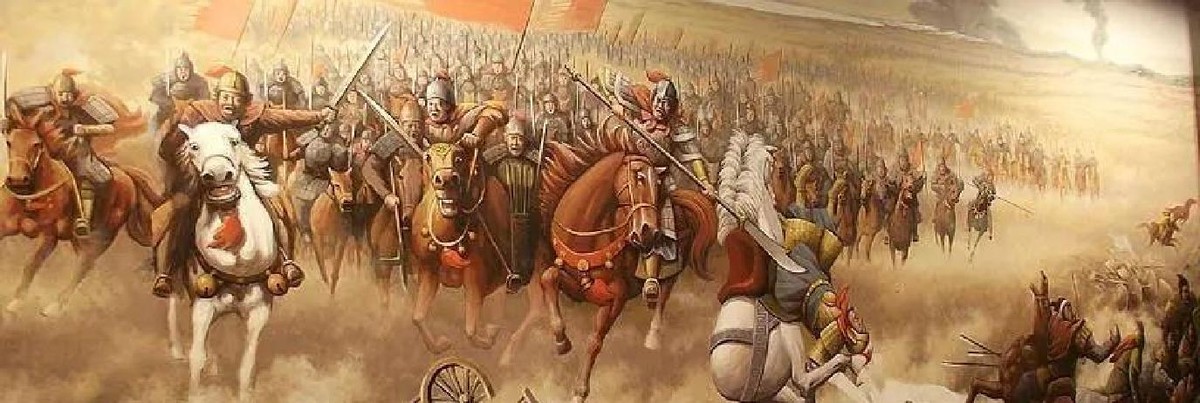

其实,“中”这个字里的意味远比表面复杂,不是谁都能用。华夏民族设定的“中”,并不是什么宇宙中心地理中心,而是一种“内核感”。在这里,中心不一定是最高贵,却总带点高高在上的意思,这也许本来就是祖先的想法。得不到中原,称不上正统,听起来“傲娇”,可你仔细一想,任何部族都渴望占据那片肥沃的土地,何况那时候根本没人知道地球原来是个球?

我们把“中”解释成文化的中心,也可以说是领土的核心。其实怎么定义都行,反正传下来就成了事实。河南、山西、陕西,这些中原大地如今还在唤醒着人们关于“中”的归属感。你就不觉得有点好玩?如果让其他国家自称世界的中心,估计都笑掉大牙。

可让人意外的是,所谓的“中国”其实并没被那么多朝代正式用作国号。周、秦、汉、唐、宋,哪朝哪代不是以朝为名?“大清”“大元”,鲜见“中国”。那为何这股称王称霸的气势居然一下子从器物铭文转移到了整个现代民族的身份认同上?绕了几圈,答案却不那么直给。

有时候历史的逻辑就这么乱。你要是仔细翻翻博物馆的藏品,会在宝鸡博物馆那尊“何尊”青铜器上,看到铭文中清楚写着“宅兹中国”。那会儿西周初立,武王灭商刚刚完事,一股新锐的自信气息包裹着“中土之国”。字幕虽古,但把国民、国界的概念说得明明白白。骨子里还是想表达:“这是我们的地盘,我们做主!”

再往后,到了汉代,织锦上赫然印着“五星出东方利中国”。不得不佩服那一针一线里浓缩的信念。文物专家断定,那是大汉王朝时期的方物。五行观念、天象崇拜,都巧妙地与“中国”这个新称号结合起来。你可以说,这是一种天命的自信,也可以说只是巧合。反正结果都一样:自此以后,这片土地越来越像“中国”。

可细究起来,国号本身在封建王朝时期其实没那么重要。每一任统治者都用自己的姓氏、地名王号,谁会真在乎中国这个名字?其实大伙最在意的,还是“天下归心”这个格局。从自称“中国”,到后来慢慢变成中国,过程太长,还时不时产生点微妙变化。清朝、元朝这些少数民族政权,反倒没把中国挂在嘴边,反而西方传教士和来华商人写信才爱用“China”。怪不怪?说不清。

你要说今天的中国完全源于那个古早的“中土之国”,多少带点主观想象的成分。历史家对此争论不休。可是当今中国确实包容了不同民族,不再是仅限于中原地区的“中”。从松花江到珠江口,北疆到南海,这个名字已经变成一种身份认同和归属感的共识。

也不能一概而论说中国一直都是自信的。近现代以来,这个称号从自上而下被重新拿起。百年前,辛亥革命推翻帝制后正式提出“中华民国”,五四运动时知识分子高喊“中国必胜”。他们用“中”来强调凝聚与革新,又夹杂着谦逊甚至一度的屈辱。是不是也没那么“牛”?

但这种对“中”的坚持也包含包容。现在的中国,不再非得强调守住“中原”,而是广泛接受各民族融合。东南西北,大家都能在“中国”这个大帽子下找到位置。和古代“中心”不同了,今天更讲大家一块发展,不那么唯我独尊。也许那种自高自大的成分已经弱化,但身份感、民族自豪倒是实打实的。

记得前不久有网友拿中国和别的国名做对比,说我们这个名字霸气又简单,外国都不敢用。这话听着热血,可真要说,国号从来不能证明一个国家的强盛或衰落。名字好听还得真有分量。

其实真要说名字的本质,它不是单纯的标签,不是谁先喊出来谁就能用。名字是约定,也可能是个误会。你不觉得有点意思吗?今天,外国人提及China,我们会理直气壮地说Yes, I am Chinese。那汉唐的骄傲,元清的苦闷,近代的挣扎,到头来全蒸发在这两个字的变迁里。

不过话说回来,也有人觉得“中国”这个词的现代意义和古意并不一样。它再也不是狭义的“天下之中”,而是亿万人心里独有的共识。你认不认可,其实不影响别人喊你中国人。这种微妙的疏离,有趣!

当然,有利也有弊。如果没有这样一个历史积淀深厚的名字,我们可能不会拥有今天世界舞台上的底气。中国之为中国,也许只是不经意之间历史选择的结果。前人给定了基调,后人不断延展,才有了现在这份丰满和复杂。

中国这个名字里,既有古老的倔强,也藏着现代的包容。不管哪个年代,有人不认同,也有人抱以热血。或许这才是它真正的魅力,是不是?谁都能做点解释,却解释不完。

现实社会里,一块土地的称呼,常常是千万次争议和重复确认的成果。如今中国已深深扎根人心。千年前的青铜器、织锦上的古文,只是历史留下的微光。真正使这个名字有意义的,是每一个眼下活着的人和已逝的魂灵。每个人心里有不同的“中国”。

所以说,我们叫中国,这既是骨子里的倔强,也是后来的包容。至于其他国家敢不敢用,那不是重点——关键是你自己觉得,这个名字值不值得被我们守护下去。

每个人都在续写这两个字的故事。这就是中国的今天。