文 | 削桐作琴

编辑 | 削桐作琴

刚过国庆,这样的气氛下,街头又热闹起来。许多人一边和家人聚餐,一边感叹祖国节日的美好。人们总会问一句,为什么我们的国家叫中国?问得实在太简单了,但真还没几个人能说透。嘴里说的是国家的简称,可多半也没细究过这两个字究竟怎么来,有什么前世今生。有人觉得这很平常,有人觉得满头雾水,有人压根不关心。这些答案都挺真实。

咱们国家叫“中国”,到底是不是因为“中华人民共和国”里的“中”?有人理直气壮地认为,当然是啊。但问题就卡在这里。若往历史里翻,事情并不这么直白。最早关于“中国”这两个字的记载,不是出现在今天的教科书上,而是从一件西周的青铜器上被找回来。那些古人刻字很讲究,落笔既是生活,也是宣示。青铜器铭文写着:“余其宅玆中国,自玆乂民。”翻译出来,其实就是周武王说要在中原洛阳建都,把这里当成天下的核心。有没有夸张成分?谁知道呢。

再看那个洛阳,也不是随便挑的地方。中原这个词有趣儿,有点像自家院子里种的一棵老槐树,老辈人天天围着打转。得中原者得天下,这口号被喊了上千年。早期的黄河流域文明,人、事、战争、农作物,一切都围绕着中原展开。那些人没走出远门,他们也许确实觉得自家院子就是世界的中央。后来冒出个问题:真有那么重要吗?有些现代考古发现让人咋舌,东北出土了商周时期的遗迹,难免让人琢磨:“中心”这事儿,有点弹性。

其实到了春秋战国,“中国”早已不只局限于“地理的心脏”。范围越来越广,含义也复杂。秦始皇嬴政横扫六合,硬生生凑出个“大一统”,然后搞了个“中华”出来,直接盖章:这就是天下正统。可四周的“蛮夷”没服气,邻居部落你方唱罢我登场。谁又能定义谁是正宗?

再到汉代,局面有点像今天的连续剧。你方称中国,我也要占个中国的名头。其实“汉”这个标签渐渐被强化,变成了“汉人王朝”与“中国”挂钩的由头。到了宋辽金的时代,政权夹杂竞争,大家都争着叫中国。比如大辽写史书时宣称自己是中国,金朝也不服软——“我就叫中国,你咋的?”大宋的皇帝不甘示弱,他们开始强调“内外中夷”这套法则:十四行诗一样的描述,却全是政治操作。到底谁正宗?那不是说了算的,而是打出来的。

宋初学者说得明明白白,天地之中是中国,剩下的叫四夷。这种说法今天听着挺可笑,但在那个时代,话就是权力的工具。宋辽金都有双重身份,既是征服者,也是被中原传统争取的对象。两边都各执一词,谁都不服软。这过程中,政治博弈远比地理界限重要。争中国这个名头,说白了更像抢一枚象征性奖牌。

自古自称中国,周边的附属国或民族全被推到“蛮夷”的位置上。说得直白点,谁主宰“中心”,谁说了算。这种定义法其实带了很强的政治自恋,有人甚至觉得“自大”也未尝不可。蒙古人攻入中原后,建立了元朝,本应该忘了中国这两个字。可他们却照样宣称自己恢复中国。元世祖忽必烈的信件、当时的诗文,还有马可波罗的记录里,都特意写到“恢复中国”,摆明了要承袭“中心大国”的标签。这种逻辑看上去有点讽刺,外来民族自称中国,自己都没觉得别扭。是不是觉得有点错乱?偏偏又很合时宜。

明朝朱元璋就干脆了,直接在给日本的诏书里讲:“朕本中国之旧家……以主中国。”老朱讲话不绕弯,也不留情面。北方的敌人叫胡番,南边的也不是福气。实际上,老百姓对中国这两个字的感受倒没有统治者那么深重。在百姓心目中更直接,哪里有饭吃就往哪去,这种“国名情结”在底层不浓烈。哪怕明末清初,乱成一锅粥,老百姓要紧的是粮食和命。

清朝时期有点特殊。统治阶级试图模仿前人,想做世界中心,但时代滚滚向前。闭关锁国的后果没留下“贵族高贵”,反而引来欧洲列强的蚕食。列强签条约,文件里“中国”这个词越来越多。其实这不是认同,是一种现实的妥协,甚至是一种无助感。爱国志士着急了,琢磨怎么找个能凝聚人心的名字。中国于是成了自然的选择。这背后不是突然的顿悟,而是数百年政治文化转型的累积。

到了1912年,孙中山他们建立中华民国,这两个字“中华”有点理想色彩,“中国”成了世界认同的名片。可再往下,历史又拧巴了。抗战、内战,名字换了,身份变了,可中国这两个字始终绕不过去。1949年,中华人民共和国成立。这场历史大戏终于收场。中国,这个词彻底定下来了,一遍遍往深里刻进每个人的身份证、护照、心里。

这些“名字的轮回”,其实折射的是对文化自觉的追寻。中原、中央、中华、中国,几个字背后藏着无数南征北战、王朝兴替、民族融合。可要说它一以贯之,未免太理想化。中原未必永远是核心,有的考古发现让“边疆”反客为主。有一年,浙江出土了良渚遗址,学者们一阵唏嘘,“中心”这个词怎么解释?到底谁才真正代表“中华”的起点?争不明白。

中国作为国家代称这事,其实是一道历史的大拼图。四大文明古国中,只有我们的“国名”有如此丰富的转换过程,其它三家不少早就没了连续性。有人觉得这成了民族自信的源头,也有人认为,历史随时有擦肩而过的可能。中国从来不是天然的中心,而是在风雨兼程中一步步拼出来的。对错参半,冷不防又有新情况。

中原、中华逐渐演变成了民族共同体的象征。民族融合,五十六族,今天说起来轻松,可过程一点都不雅观。明朝和清朝之间的民族矛盾,清朝末年大批外侨进入,身份的焦虑和认同的混乱同时爆发。对中国的理解,也热热闹闹分好几派。有人坚持血脉说,也有人认地理为准,不啰嗦。争来争去,现在谁还能说哪个标准最正宗?

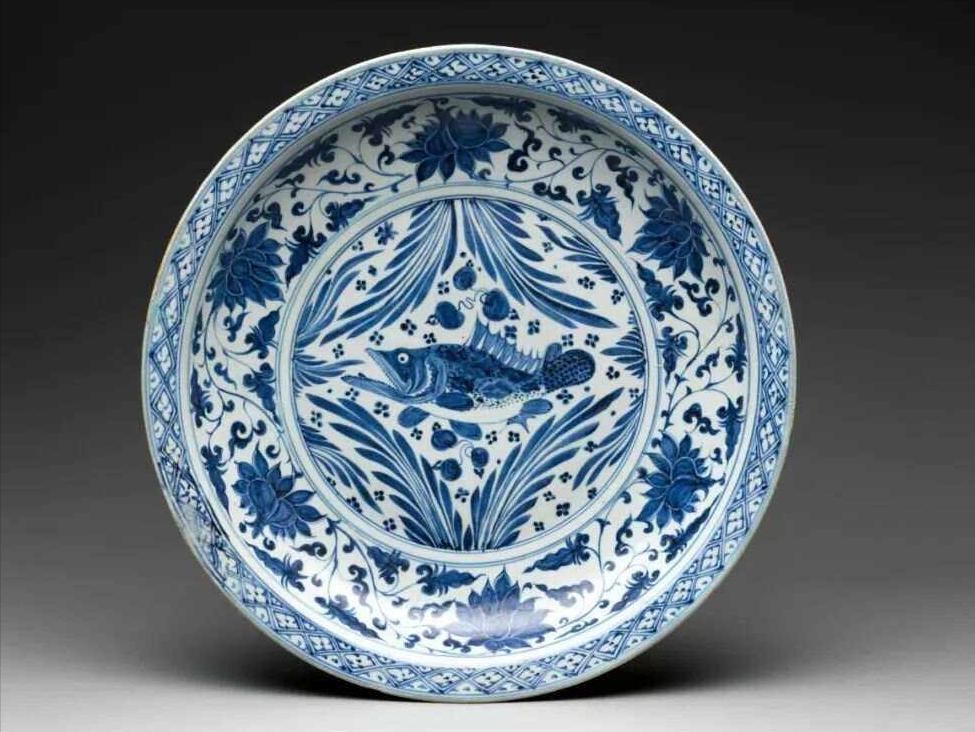

国际上,中国的名字五花八门。西方管咱们叫China,据说是瓷器的谐音。这个说法,不见得完全无误。大航海时代,中国瓷器名声在外,外人印象里“China=瓷器=中央大国”。俄文叫咱们契丹,那是因为辽朝的影响。契丹族当初横扫欧亚草原,名头传到西伯利亚,这标签就定下了。其实按现在的标准,俄罗斯那帮人其实并不懂咱们的历史根脉,他们更看重“契丹”传说的英勇和野性。

重复探问也没用,每个称呼背后都有一段复杂的往事。西方人叫China,听起来柔软;北方民族叫契丹,带点硬朗。各自选的角度,倒是互补得很。你说中国是瓷器之国?也许吧。你说中国是战马之师?也能说得通。然而这些标签,远不及自己给自己定名字那一刻来得坦荡。这其中有矛盾,我觉得外人称呼很重要,可有时候又很不值得在意,说到底,国名的分量只在国人心里最重。

新中国成立以后,中国这两个字变成了现实生活的一部分。身份证、护照、纸币,每一个细节都在强调“中国”这个身份。有人觉得这样太重复,没创意。可历史就是这样,真正能沉淀下来的名字、尊称、符号,反而少之又少。短短几十年里,中国完成了从农业国到航天强国的跳跃,GDP、国货出海、载人航天,世界第二大经济体。别急,这种速度放在历史长河就是一根点燃的导火索,分分钟数出多少不确定因素。

网络上动不动出现“中国一词最早出处”,各路媒体天天刷屏,其实没人能完全说清楚这两个字到底怎么来的。西周的青铜器铭文就一定靠谱吗?考古界有人异议,说不定再过几年有什么新发现,把这套说法推翻也不奇怪。太多的历史结论都是“暂定”,只是主流更能被接受,谁敢说绝对?

讲到这里,有的地方觉得自信心膨胀,有的角度却绕回疑问。他们说中国是世界的中心,也许是,也许不是。轮流当主角的历史,谁也没把话说死。走向世界,中国开始拿“责任”说事,被期待着成为全球和平的仲裁人。实际上,更多时候我们只是在自顾忙活,没有能力管别人家闲事。数据都在央视新闻、光明日报上查得到,你去搜,权威信息盖章。

中国作为名词、符号、历史,像是一块流动的大石头。从周朝、秦汉,一路到现代,身份和边界不断变。每一代人都在添砖加瓦,又都在打碎重塑。从四夷到一家亲,从南蛮北胡到中华民族一家,逻辑未必连贯,情感却一直很强烈——这就是中国。

大国家,无数故事,名字的沉浮间还在继续。谁知道以后的世界会不会再有新的名字?中国,这两个字,应该不会那么轻易消失吧。