文 | 文琦

编辑 | 文琦

谁都知道,中国,这两个字每天在各种场合响彻。但它什么时候出现?怎么就成了这片土地和这些人的名字?你要说简单,那也不是。背后牵扯的线可多了。不是随便拍拍脑袋起出来的,这名字带着几千年的拉锯和妥协。每次翻到相关史料,总让人纳闷——明明是家门口,一只脚踩下去,泥土都熟悉得不得了,可为何这片土地的名称却那么反复?古人倒底怎么想的?

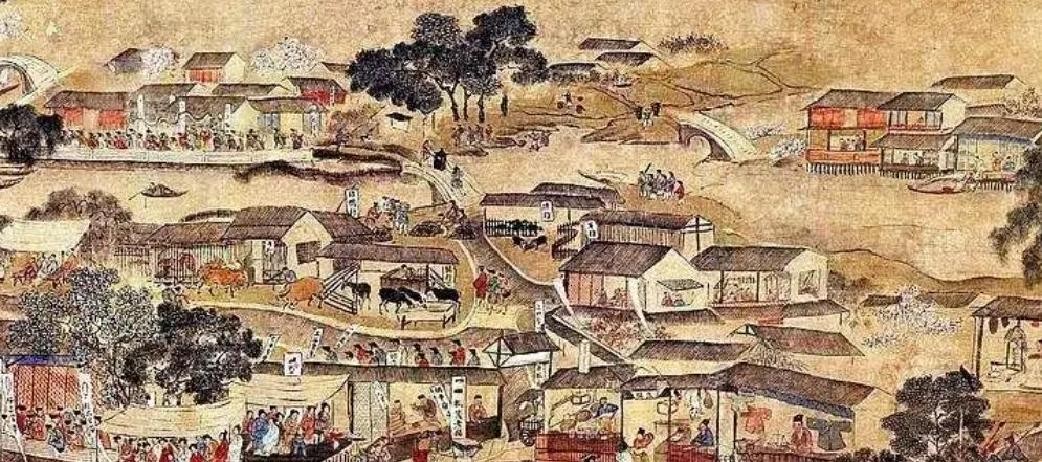

最早的时候,还没有中国这个说法。地上的部落各守一亩三分地,彼此看不上,互相念叨的多半是风俗、口音、习惯。每一个部落都觉得自家是中心,外头都是蛮夷。也没人约好怎么起名字,谁也不知道以后的故事会走到哪个岔道口。

日子挪到有些秩序的时候,开始有“华夏”两个字被提起。《山海经》里,华夏就像是一个神话的地界,提及的其实是黄河周边——也不能怪,大河流,土地肥,容易出故事。周朝的诸侯倚着这一区域自诩华夏,周围都只能仰望。那会儿,“华夏”是文化圈,不是疆界线。走到村头,没有界碑,也没人查户口。却有人吹嘘:咱们这儿叫华夏,懂礼仪,穿宽袍大袖,说话讲节气。

仔细看“华夏”两个字,像不像古人心目中最美的地方?其实也是自视甚高,自信心撑得很足。不过,说实话,他们的自信心也算有点道理,因为“华夏”在那会儿确实是政治、文化中心。到了周朝,大家有了点规矩,这两字就被定下来,逐渐外传。

换个视角,翻史料又看到“中土”一词。有人说它不是地理说法,听着就高大上——“天下的中心”,不是自夸是什么?“中土”象征的不只是地理位置,更带出一种气壮山河的认同。古人抬头看天自觉这片土地才配叫“中央”,别处都是边角料。那会儿“中土”几乎成了天命的象征,以为中心自居,无形之中降低了其他的分量。也奇了怪,每个民族刚起步时总觉得自己是中心,这现象搁哪里都一样。

古人这些说法,不光是在纸上写的,更是写在了骨子里。天命观念一出,谁敢说不是?周天子敢,后来别人也敢。于是自信感膨胀,任何异己文化,都要么被征服了,要么被包进来润色一番,变成自己的符号。可惜,这天命观终究经不起时间考验,历史总喜欢折腾。

等到秦始皇,天下开始有了实打实的统一。六国混战,天下归一,直接来了个中央集权。“中国”二字,这时才开始零星在史料中出现。虽然史书说秦国是“中国”,但你要拿着这个名号去问秦始皇,他大概率懒得搭理你。反正他关心是帝国安稳,不在乎是不是叫“中国”。

帝制的一体化,让这块土地在地图上染上了颜色。法规、度量衡,还有文字,都被强行统一。带来的变化是,从此“国家认同”不再飘忽。老百姓走南闯北能唠上几句官话,量米、称秤也不费劲。虽然秦朝在历史面前一晃而过,给后世留下的,却比十五年皇朝本身还硬核。大家后来一想,中央集权这一套,无论怎么变花样,总归逃不掉。

有了秦朝打底,汉朝又接起大旗。刘邦建都,起初也只是搅点风雨,到后来汲取前朝经验,制度、郡县法都被进一步加强。儒家思想被抬上主流台面,连带着道德、礼仪变标准化。反正哪个都不能不学,节日里插柳条、挂灯笼,统统背后是皇家规定的规矩。

“中华”在汉朝变得响亮。这时可不仅仅是地理名字,更像一面大旗。疆域东推西扩,市井里小贩口中也说“我们是汉人”。即便不关心官府政令,谁都知道自己是中华的一份子,这点和以前那种部落松散可不是一个路数。数据上看,西汉国土极盛时期,疆域过九千万平方千米,汉書卷二十八记载,户籍人丁超越六千万,成了名副其实的庞然大物。

有意思的是,汉朝的统一为外部世界注入了“中国”形象。《古兰经》《汉书》等海外文献里,都出现了“中国”称谓。甚至罗马帝国的历史记载中也出现了丝绸行至“中国”的记录。想到丝绸之路的开辟,一匹细缎跨越重洋,本地工匠或许并不知情,但沿途各地都在用“中国”这个称呼。

到南北朝那会儿,“中国”这个概念遭遇了前所未有的摇摆。南方的汉文化一脉坚持正统,自立为文化中心,北方的少数民族政权同样不服气,争相声称自己继承了正统。这种混乱状态反倒让“中国”的名号变得更重要,成了双方斗争的象征。

当时的南北政权都在耍狠,说自己才是“中华”的继承者。其实往细里看,各方不过是割地而治。但对外都要抢占道德制高点,倾尽笔墨描画“中国”的标准是谁说了算。不止一次有学者整理史书,对比“中华”与“胡人”之间的话语权分割,一时间谁也说不清哪边才是更正当。

这一阶段的中国,已经和最初的黄河流域大不一样。“中国”被赋予了更多的政治合法性。南北谁都不服谁,到底哪个才是“真正的中国人”,没人给得出水落石出的答复。南朝讲究血统,北朝注重统治效率,王朝史的书写也时有偏颇。

元朝上场,情形又变了。忽必烈建立元朝,又统一了辽阔国土。你以为这下“中国”有安身立命的地方了?其实并不见得。元朝时,中华一词越来越多,政治中心向北迁徙,却在书面语和政务用语中更加凸显“中国”归属。不少外来文献对元朝就直接称之为“中国”,像马可·波罗游记那样,已经把“China”传到欧洲。可元代也不是处处都自觉称“中国”,偶尔只是一阵风,后面明清便把这名字用得更频繁了。

明朝打起灯笼,强调中华文化内核;清朝入关时,“中国”已成国名。民间甚至说“大清国即中国”。不过话说回来,这种内外的认同,有时真不像想象的那么稳定。对内撇清民族区别,对外又急着树立“中国”旗帜。其实,这样的矛盾很正常。很多国家都折腾过,背后只不过是国家权力和认同感的较量。

走过漫长岁月,“中国”最终选中了这两个字,成为现代国名。辛亥革命前后,“中华民国”喊得响亮;新中国成立,代表了一次彻底翻身。世界地图上,中国成了一个无法忽略的坐标,每一寸土地都标注着统一的国名。联合国、奥运会,各路外交辞令,没人再怀疑“中国”是实打实的国家名。

话说回来,这片土地的称谓曾经如此摇摆,数代人为此争论不休。主权、文化、地理、民族,哪个都曾是“中国”的注脚,也都不是铁板一块。如今“中华”与“中国”都并行,一边是文化,一边是国家。但也许前头的路,还有变化、还有可能。

整个名字的流转,其实从来没有绝对的确定。有人讲,名字其实不重要;也有人认为,认同才是一切。

此刻站在这里,说一句“我们是中国人”,声音会被历史的回声放得很大。其实细想想,“中国”这名字的确不只是两个字——更是形形色色人的千年约定。