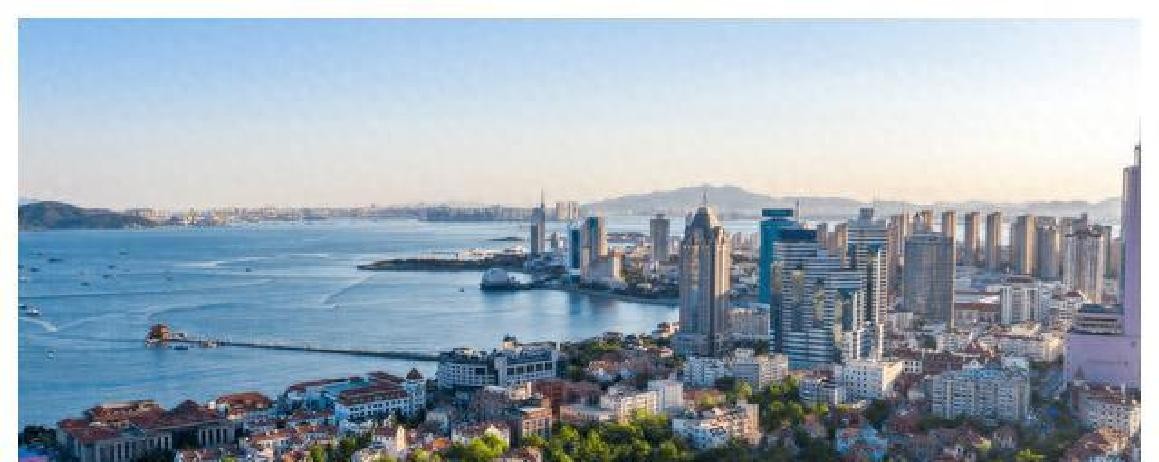

青岛,这座临海而立的城市,哪里像是个容易被忽略的地方?无论谁走在今天的市南区海滨,总会想起它过去的身份——哪怕只是名字的细微变化都藏着历史的回声。城市的区划,怎么看都是一幅难以描摹得完的残卷。一会儿有人说它是现代典范,一会儿又有人念叨它的老底子,分明还停留在上个世纪的旧地图里。

元朝时期,山东这片地方其实没有太多自己的选择权。那会儿叫作中书行省,所有的大事全都向北看,当地治理多少缺了点“自己人”的影子。元末乱局,红巾军挥起刀枪逼近,地方官绅们才明白得靠自己撑起来才行,山东行省就此插下了第一根“区划的桩子”。这里头哪个县主动,哪个县被动?谁都说不清了。

等到明朝官家提笔重新调整区划,山东的边界线才稍微清楚一点。其实那些文牍和皇榜,多半也只是做给朝廷看的摆设,老百姓还真不一定能弄明白自己一下子被分到了哪个“新制”。要说结构,明初的那些改动分厘计较,实际上变化有限,不过铺垫了后来的事罢了。也就那样,没人真觉得多新鲜。

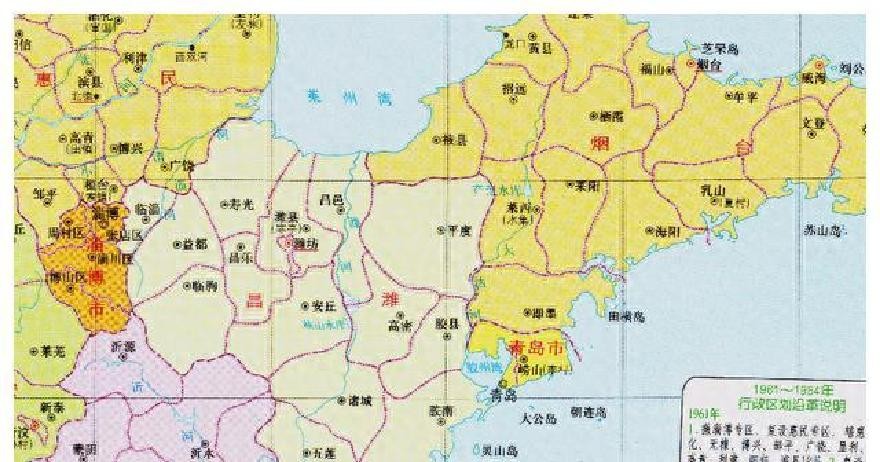

清代一来,条条框框就细腻太多。分府、设州,十个府、三个直隶州。最可乐的是,有些小地名被反复挂牌,一下变成大县,一下又沦为边缘地带。到底这套细密的划分方便了谁?县官乐得维护地盘,百姓却偶尔还是认着老地方的说法。县志里记载很详细,可是换了年头儿,城门楼上的匾额都未必更新,归属归属这事,谁还跟你计较那么严。

翻到1898年,历史的钟摆突然逆转,德国人插手青岛。可谓一夜之间成了远东贸易中转站,设计铁轨架码头,城区规划一律照西式来。这里头的区划变化,不是书房里算出来的,是火车头拉出来的。官方记载讲得很“抽象”,其实人心动荡——本地人一下多了外来规矩,街道英德文并列,公交站台都生了新名字。德国建筑队一边改建港口,一边逼着老住户让路,哪怕是沿街小商贩都要换个新身份证明!

抗日战争时期变得更怪了。青岛些许安稳不复存在,成了兵家的必争之地。八路军、国民党,新四军,都在山东找自己的落脚地。不止是地图上涂改,更有无数乡村突然被划进了游击区。谁是正规军,谁是真“地方”?每隔一阵换个说法,区划成了武装策略的一部分。哪条小路归谁管,连当地老人都糊涂,你说这样合理吗!

其实,老百姓没工夫管这许多,眼下饭碗才是要紧。可是历史不会因为谁无奈就绕着走——青岛区划的混乱一次次反映出了外力介入下的无序,每一场战争,背后都有一组行政更动的名单。

建国以后,山东专区如雨后春笋。那会儿口号声大作,地方组建专区似乎是必然选择。新旧观念夹杂在一起,管理效率看似上升,其实执行细节更多。破旧立新从纸上推到地头。比如青岛几次吸纳周边的县、区,每个合并动作,背后必然跟着一大堆地方利益的重新洗牌。比如1978年那场区划调整,青岛一下进来了即墨、胶州等地。表面上行政合并,实际上谁占优势谁吃亏,数据里并不能全看明白。

城市轮廓越来越大,可本地人却时常把新老城区当成两个世界。城里的路变宽,巷子里的老字号关了一批又一批。1978年,青岛从6区4县又推到新体制,城市官员走向现代治理,口头上说是统一发展,资源分配说不定早就偏了哪边,真要细算,欠账历史没人愿意提,一笔揭过。

改革开放初期,县级市像蘑菇一样冒头,青岛城区不断蔓延,老台东、沧口区慢慢归入主城区。经济热潮带来的扩张一度超越了行政划分的节奏,房地产开发商最先嗅到商机,老厂房和农田接连被推倒,调到城区工作成了年轻人的“面子工程”。可没几年,城市边缘的居民生活配套还是拖后腿了,哪有网上说的那么圆满!

进入新世纪,青岛的区划动静变得更频繁了。2000年前后,四方区和市北区说合就合,很多老市民觉得自家门牌号变得陌生。胶南撤市变区,黄岛变成新区,即墨县直接升格为区,听起来挺厉害,实际上地方财政压力和项目审批更加复杂。2017年之后,青岛的区划其实各地差异未必更小,有些人欢呼城市升级,有些人其实更怀念之前那种“人熟地生”的氛围。

高新区、经开区、西海岸新区等功能区划成立,看着像城市治理现代化,其实多少夹杂着投资拉动和土地财政的算盘。各种身份叠加,出现了“区管街道、街道管公司”的局面,实际运作成了多头马车,效率反而下来了。也不是没有创新,比如通过财政分权吸引企业投资,GDP数据连续几年领跑沿海城市集团,2023年GDP突破1.6万亿元,全国城市位列第十二!但你要问城郊居民日常生活便利不便利,就没那么一块说得清。

青岛区划变革讲出来轰轰烈烈,实际上老城区总有些人觉得自己掉队了。新城区快马加鞭,政务服务很是高效。结果很多老厂区居民始终觉得迁不过气。这种割裂感不是短时间能消化掉的。哪怕近几年政府推进智慧城市、数字化治理,分配公平问题依旧是大家绕不过去的梗。

一种说法是越划分越精细,城市活力越大。可是历史经验又常常打脸,有时候集中力量办大事更有效。青岛,也不是没有经历过行政体制“重叠混乱”的痛苦。比如一度出现新区、老区权责不清,投资项目审批双头管理,企业摸不清头脑,实际影响发展节奏。有次招商会,区政府和市里的规划打架,笑话成了段子传。地方干部转岗回流,工作效率倒没实质提升。这事,真讲公平吗?

但,上面这些混乱,有时才是中国特色城市区划变革中难以避免的副作用。一刀切的管理,劈头盖脸上,未必管用,这点青岛或许摸爬滚打出了些经验。西海岸新区的成立推高了海洋经济的规模,国际邮轮港计划接连落地,吸引来大项目,但本地小商小贩改行做物流、服务业,说起来“升级”,其实内心五味杂陈。旧城区、老厂房的失落感,至今也不算完全褪去。

现在的青岛七个区三县级市,看上去分明有条,外地人说起来头头是道。但居民心里,该归哪里还是纠结。2024年头几个月即墨区新批工业项目21个,总投资将近180亿元,听着是城市发展的好消息,可人口增长率反倒跟不上。外来人口涌进新区,老区的养老服务、教育资源分配难以兼顾,这些“细眉细眼”的问题没法甩给区划来背,市政府头疼了一年多。

城里有不少声音:再划,是不是有点多此一举?空间大了,利益也分得细了。有专家说再细分就没有整体感。可另一些人坚持地级、县级、街道都要用新分类。事实真那么清楚吗?未必。

官方公布的数据,显示青岛常住人口突破一千万。遥想二十年前,这些区域还分得很散,如今管辖一体化下的青岛,企事业资源配置拉高了天花板。大城市通病依然在——交通拥堵、学区房泡沫、行政审批流程过剩,谁也说不清和区划改变的因果关系。

是不是所有的区划调整都该一视同仁推进?这事上社会共识未必存在。看似统一,其实各有算盘。让新区拿到项目背后的财政支持,也有老城区居民觉得自家被忽略掉了。经济指标和民生幸福感咋就不能统一?

事情往往就是这样,理想很丰满,细节却很骨感。青岛市区划变迁带来的城市扩容、资源再分配,无一不牵动着普通人的体验。有人会问,下一步还会怎么变?或者说,需要怎么变?但有话不能说得太满,行政细致是进步,还是掣肘,很难用一把尺子量。

多说无益。其实,青岛区划的演化,就像海岸线每天都在洗刷细沙,新沙退了旧沙又来。那些大浪拍岸的动静——纸面上、生活里,全都留了痕迹。