一个GDP更高,名气更响。一个历史悠久,位置居中。这背后,究竟藏着怎样的城市博弈?为什么最终胜出的是济南?要解答这个问题,不能只看今天的光鲜亮丽。我们需要关掉滤镜,回到历史的深处,看一看省会这个“岗位”,它的“招聘标准”到底是什么。这背后,藏着一部跨越百年的城市博弈史,和一套关于“省会”资格的硬核逻辑。

一个GDP更高,名气更响。一个历史悠久,位置居中。这背后,究竟藏着怎样的城市博弈?为什么最终胜出的是济南?要解答这个问题,不能只看今天的光鲜亮丽。我们需要关掉滤镜,回到历史的深处,看一看省会这个“岗位”,它的“招聘标准”到底是什么。这背后,藏着一部跨越百年的城市博弈史,和一套关于“省会”资格的硬核逻辑。千年底蕴:济南凭什么是“老资格”?

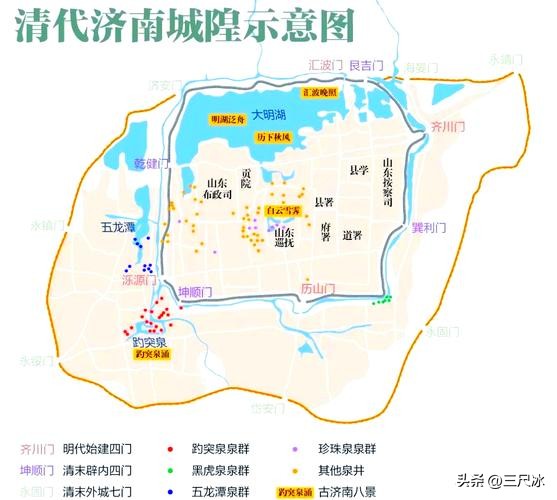

在中国,省会的确立,很多时候讲究一个“论资排辈”。济南的“资历”,深不可测。 早在明朝建立之初,朱元璋设立山东承宣布政使司,这个机构就驻扎在济南府。这基本就确立了济南作为整个山东地区行政中心的地位。从那时算起,济南当山东的“一把手”,已经有超过600年的历史。这是一种极其深厚的路径依赖,官府机构、文脉传承、区域认同,几百年下来,早已在这里盘根错节。

早在明朝建立之初,朱元璋设立山东承宣布政使司,这个机构就驻扎在济南府。这基本就确立了济南作为整个山东地区行政中心的地位。从那时算起,济南当山东的“一把手”,已经有超过600年的历史。这是一种极其深厚的路径依赖,官府机构、文脉传承、区域认同,几百年下来,早已在这里盘根错节。 这就像一个大家族,嫡长子继承家业,是几百年传下来的规矩。济南,就是那个名正言顺的“嫡长子”。它的省会地位,是历史赋予的,是刻在基因里的。除了历史,我们摊开一张山东地图,答案会更加直观。济南的位置,几乎就在山东省地理版图的中西部中心。它北临黄河,南靠泰山,地形上易守难攻。更重要的是,它处在一个交通枢纽上。古代以“九省通衢”来形容其重要性,意思是四通八达,去哪里都方便。

这就像一个大家族,嫡长子继承家业,是几百年传下来的规矩。济南,就是那个名正言顺的“嫡长子”。它的省会地位,是历史赋予的,是刻在基因里的。除了历史,我们摊开一张山东地图,答案会更加直观。济南的位置,几乎就在山东省地理版图的中西部中心。它北临黄河,南靠泰山,地形上易守难攻。更重要的是,它处在一个交通枢纽上。古代以“九省通衢”来形容其重要性,意思是四通八达,去哪里都方便。 省会的核心功能之一,就是对全省进行有效管理和控制。一个居于中心的省会,其政令可以最快、最均衡地传达到省内各个角落。军队的调动、资源的运输,也能以济南为圆心,实现效率最大化。如果省会偏居一隅,就像一个将军站在队伍的角落里喊话,声音很难覆盖全场,管理效率会大打折扣。所以,悠久的历史传承和中心化的地理位置,是济南坐稳省会宝座的两块压舱石。在“稳定压倒一切”的传统执政逻辑里,济南的优势无人能及。

省会的核心功能之一,就是对全省进行有效管理和控制。一个居于中心的省会,其政令可以最快、最均衡地传达到省内各个角落。军队的调动、资源的运输,也能以济南为圆心,实现效率最大化。如果省会偏居一隅,就像一个将军站在队伍的角落里喊话,声音很难覆盖全场,管理效率会大打折扣。所以,悠久的历史传承和中心化的地理位置,是济南坐稳省会宝座的两块压舱石。在“稳定压倒一切”的传统执政逻辑里,济南的优势无人能及。

省会的“天职”:不看GDP,看什么?

很多人习惯用经济实力来衡量一个城市的地位。这个逻辑在商业世界没错,但在行政区划上,却是一个误区。 省会的首要职责,从来不是“赚钱”,而是“管理”。它是一个省级政权的司令部,而不是集团分公司的总部。司令部选址,第一考虑的是指挥的便利、信息的通畅和自身的安全,而不是离市场最近、风景最好。我们可以把一个省比作一个庞大的机体。那么,省会就是这个机体的“心脏”和“大脑”。

省会的首要职责,从来不是“赚钱”,而是“管理”。它是一个省级政权的司令部,而不是集团分公司的总部。司令部选址,第一考虑的是指挥的便利、信息的通畅和自身的安全,而不是离市场最近、风景最好。我们可以把一个省比作一个庞大的机体。那么,省会就是这个机体的“心脏”和“大脑”。 “大脑”的功能是决策和指挥。它需要一个相对安稳、不受外界过多干扰的环境,以便冷静思考,发布指令。一个偏于沿海的港口城市,商业繁荣,人流密集,对外联系紧密,反而容易受到外部经济波动、甚至是军事威胁的影响。“心脏”的功能是泵血。它需要处在中心位置,才能把血液(资源、政策、指令)高效地输送到身体的每一个角落。济南的地理中心位置,完美契合了“心脏”的功能。反观青岛,它的角色更像这个机体的“窗口”和“拳头”。作为窗口,它面向世界,负责开放、交流、贸易。它是山东连接全球的门户,是形象担当。作为拳头,它的经济实力强劲,是拉动全省经济发展的火车头。

“大脑”的功能是决策和指挥。它需要一个相对安稳、不受外界过多干扰的环境,以便冷静思考,发布指令。一个偏于沿海的港口城市,商业繁荣,人流密集,对外联系紧密,反而容易受到外部经济波动、甚至是军事威胁的影响。“心脏”的功能是泵血。它需要处在中心位置,才能把血液(资源、政策、指令)高效地输送到身体的每一个角落。济南的地理中心位置,完美契合了“心脏”的功能。反观青岛,它的角色更像这个机体的“窗口”和“拳头”。作为窗口,它面向世界,负责开放、交流、贸易。它是山东连接全球的门户,是形象担当。作为拳头,它的经济实力强劲,是拉动全省经济发展的火车头。 但“窗口”和“拳头”的位置,通常都在机体的边缘。让一个窗口来当大脑,让一个拳头来当心脏,显然是不合适的。它们各有分工,无法替代彼此的核心职能。这就是省会选择的核心逻辑:功能定位,优先于经济指标。

但“窗口”和“拳头”的位置,通常都在机体的边缘。让一个窗口来当大脑,让一个拳头来当心脏,显然是不合适的。它们各有分工,无法替代彼此的核心职能。这就是省会选择的核心逻辑:功能定位,优先于经济指标。“天选之子”青岛:为什么总是差一步?

青岛的崛起,是一个传奇。但这个传奇的起点,也决定了它与省会身份的距离。 在1891年之前,青岛只是一个名不见经传的小渔村。它的命运转折点,是德国的强行租借。德国人看中的,是胶州湾优良的建港条件,想把它打造成远东的军事和贸易基地。所以,青岛的城市基因,从一开始就带着强烈的“外向型”和“港口”色彩。它的规划、建设、产业发展,全部围绕着港口和贸易展开。这让它迅速成为一个现代化的、经济发达的城市,但也让它的定位,从一开始就偏离了作为内陆行政中心的需求。

在1891年之前,青岛只是一个名不见经传的小渔村。它的命运转折点,是德国的强行租借。德国人看中的,是胶州湾优良的建港条件,想把它打造成远东的军事和贸易基地。所以,青岛的城市基因,从一开始就带着强烈的“外向型”和“港口”色彩。它的规划、建设、产业发展,全部围绕着港口和贸易展开。这让它迅速成为一个现代化的、经济发达的城市,但也让它的定位,从一开始就偏离了作为内陆行政中心的需求。 一个很关键的因素是,青岛在很长一段时间里,都不完全“属于”山东。从德国租借,到日本占领,再到南京国民政府时期成为“特别市”,青岛的行政管辖权长期独立于山东省之外。它就像一个被过继出去的孩子,虽然血缘上是山东的,但在行政归属上却很疏远。直到1949年解放后,青岛才正式回归山东省的怀抱。

一个很关键的因素是,青岛在很长一段时间里,都不完全“属于”山东。从德国租借,到日本占领,再到南京国民政府时期成为“特别市”,青岛的行政管辖权长期独立于山东省之外。它就像一个被过继出去的孩子,虽然血缘上是山东的,但在行政归属上却很疏远。直到1949年解放后,青岛才正式回归山东省的怀抱。 一个长期游离于省管辖之外的城市,自然很难在短时间内被委以“省会”的重任。这不仅是信任问题,更是行政体系整合的现实难题。此外,贯穿山东东西的胶济铁路,也从侧面说明了问题。这条铁路连接了青岛和济南。青岛是出海口,负责把山东的资源运出去。而济南是铁路的中枢和管理中心,控制着整个运输大动脉。一个在端点,一个在枢纽,谁更适合当“管家”,一目了然。

一个长期游离于省管辖之外的城市,自然很难在短时间内被委以“省会”的重任。这不仅是信任问题,更是行政体系整合的现实难题。此外,贯穿山东东西的胶济铁路,也从侧面说明了问题。这条铁路连接了青岛和济南。青岛是出海口,负责把山东的资源运出去。而济南是铁路的中枢和管理中心,控制着整个运输大动脉。一个在端点,一个在枢纽,谁更适合当“管家”,一目了然。尘埃落定:历史的选择与未来的格局

新中国成立后,百废待兴。国家对于省会的选择,更加看重稳定、安全和对全省的控制力。济南,作为经历过几百年考验的行政中心,其地位的延续性本身就是一种稳定。它的内陆位置,在当时复杂的国际环境下,也比沿海的青岛更具战略安全优势。把省会放在济南,是基于当时国家整体战略布局的理性决策。

新中国成立后,百废待兴。国家对于省会的选择,更加看重稳定、安全和对全省的控制力。济南,作为经历过几百年考验的行政中心,其地位的延续性本身就是一种稳定。它的内陆位置,在当时复杂的国际环境下,也比沿海的青岛更具战略安全优势。把省会放在济南,是基于当时国家整体战略布局的理性决策。 于是,历史的惯性与现实的需求在此刻汇合。济南的省会地位被最终确认,并延续至今。当然,这并不是说青岛不重要。进入21世纪,山东的发展格局非常清晰:济南作为政治文化中心,发挥着“大脑”和“心脏”的功能,辐射带动中西部地区。青岛作为经济中心,发挥着“窗口”和“拳头”的功能,引领着沿海的蓝色经济带。济南和青岛,就像一个家庭里的“主内”和“主外”。一个负责统筹全局,安稳持家;一个负责开拓市场,赚钱养家。两者功能互补,缺一不可,共同支撑起山东这个经济大省的骨架。

于是,历史的惯性与现实的需求在此刻汇合。济南的省会地位被最终确认,并延续至今。当然,这并不是说青岛不重要。进入21世纪,山东的发展格局非常清晰:济南作为政治文化中心,发挥着“大脑”和“心脏”的功能,辐射带动中西部地区。青岛作为经济中心,发挥着“窗口”和“拳头”的功能,引领着沿海的蓝色经济带。济南和青岛,就像一个家庭里的“主内”和“主外”。一个负责统筹全局,安稳持家;一个负责开拓市场,赚钱养家。两者功能互补,缺一不可,共同支撑起山东这个经济大省的骨架。 所以,山东的省会是济南而不是青岛,并非厚此薄彼,而是历史、地理、政治、军事等多重因素综合作用下的最优解。这是一场没有输家的博弈,是一个省份内部最合理的分工。看懂了这一点,也就看懂了山东发展的深层逻辑。

所以,山东的省会是济南而不是青岛,并非厚此薄彼,而是历史、地理、政治、军事等多重因素综合作用下的最优解。这是一场没有输家的博弈,是一个省份内部最合理的分工。看懂了这一点,也就看懂了山东发展的深层逻辑。