宁夏的故事,说起来不好听也没什么波澜,却有点厉害地特例独行。新中国成立以来,全国省份撤拼合围,八个名字消失在文件里,只有宁夏被撤后又恢复,再怎么细数也注定突出。这事,不反常,倒像特意为这片土地单独安排。

一提起宁夏,多数人反应迟钝,不熟。不是地理课没学好,是它本身小得有些「局促」。6.6万平方公里?差不多和一个地级市规模接近。人口也不多,隔壁的陕西或者河南早就把人赶出大半去外地打工了,宁夏人却稀里糊涂地守着家安生。这样闭塞,浮在大省辐射圈边缘,好像随时可以被忽略,可她偏偏不能。

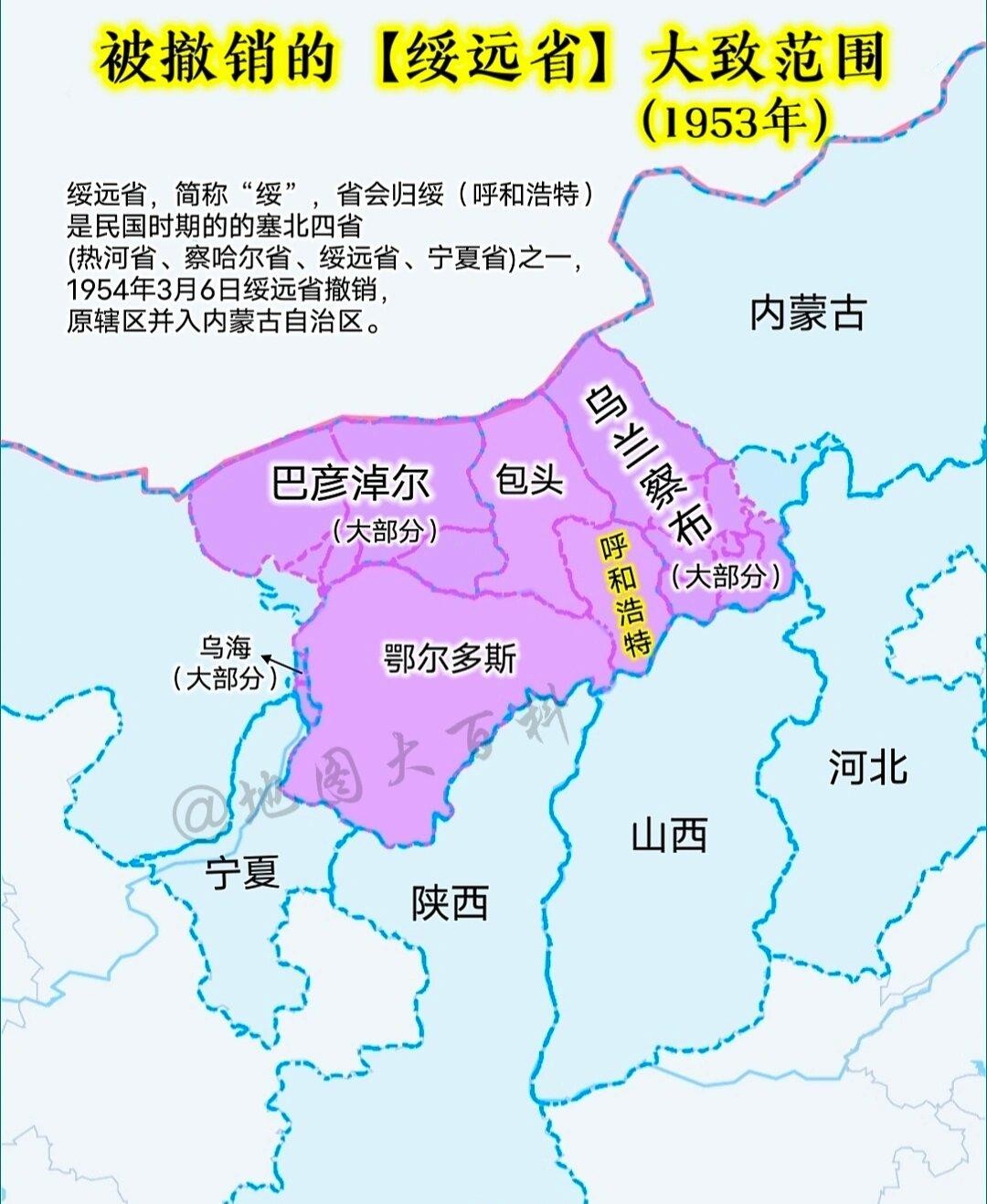

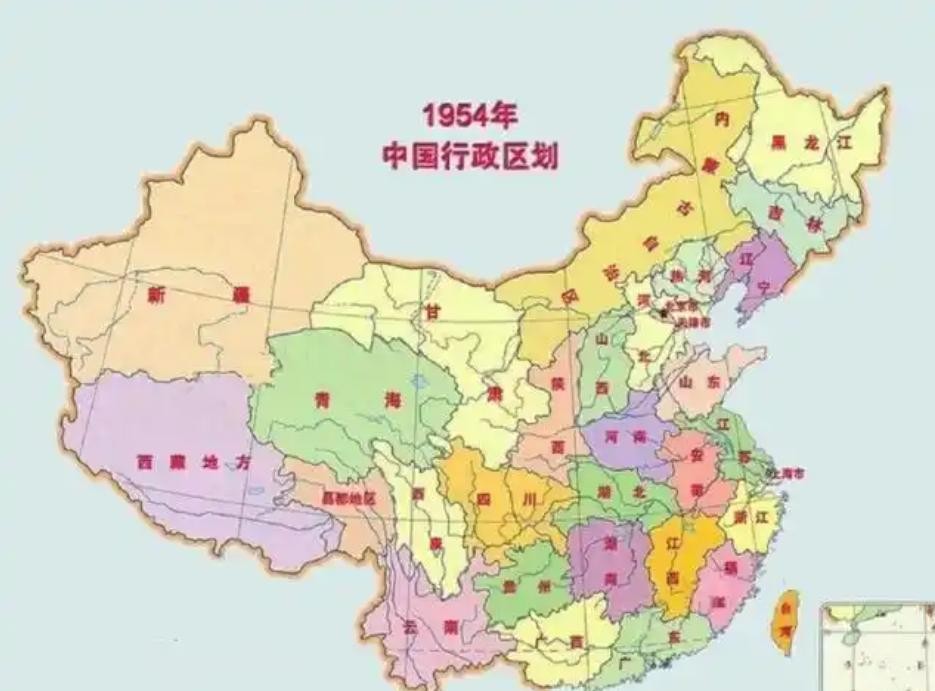

1950年代到60年代,那会儿中国地图就像乐高拼图。松江、辽东、辽西、热河、察哈尔、绥远、平原、西康这几个省份一个个变成了“历史名词”,只剩纪念意义。松江省的哈尔滨搁置后直接改做直辖市——这一刀切得利落。辽东、辽西干脆揉成辽宁。热河的承德也被西北风搅得归了河北、辽宁、内蒙古三家。察哈尔的张家口事儿也多,省会和辖区东拼西凑分家。内蒙古广得荒凉,举绥远和平原、阿拉善、巴彦淖尔这些地方,谁用谁分,像打麻将。西康则是另外一个故事,刘文辉黏进四川血脉还不肯挪地方,最后还是归到四川和西藏去了。这阵子,全国地图被重画,线条乱了又恢复正常,惟一“翻烧饼”操作的就是宁夏。

1954年,宁夏“注销”了,地盘分配给甘肃、内蒙古。没了“宁夏省”。没人会觉得缺一样东西。毕竟那时候,这地方查询起来算不上要地。可是,很快,形势又变了。

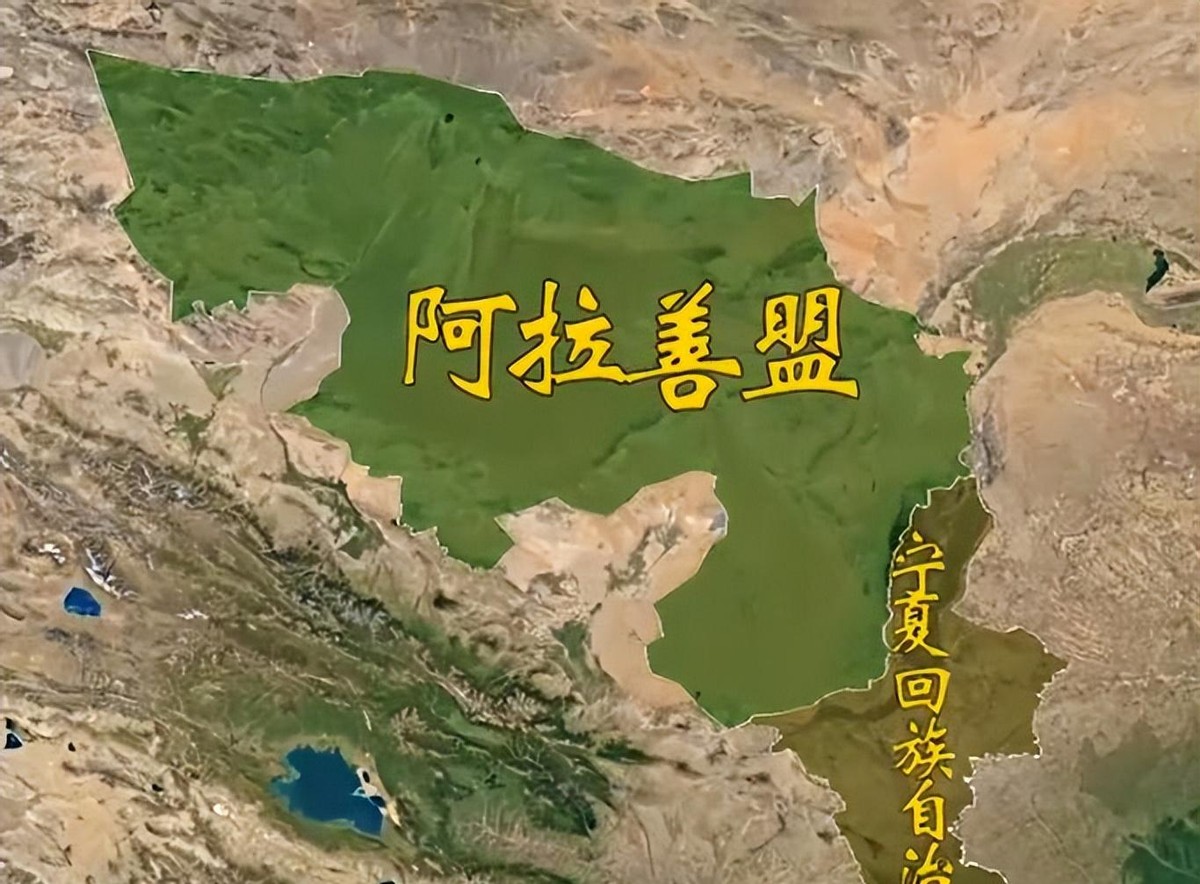

民族因素冒了头。回族在中国少数民族中人数最多,却始终没有自己的地标式自治区。没有合适的“回族家园”实在尴尬。当时决策层定夺,把这块回族聚集地定为试点。固原、海原先“抢先”成为回族自治区试点。设了区,却没城。怎么也不够“讲究”。银川登场,成为自治区核心,一下变得气派许多。城市拿得出手,看的都是门面。至于面积小?国家一开始还想着“补丁一下”从内蒙古划点阿拉善的地给宁夏。可民族之间风俗、语言、认同都不同,没过几年砍头回去了。行政区画一来一回,不合口味的地方最终不能强融。

这些精细的细节,数据都对得上,人们也记得谁和谁合并过,可真正懂得这层曲折的,大概只有当地人。当年宁夏的面积,其实远不如军阀混战年代,当时的宁夏省大到把阿拉善、巴彦淖尔都算自己管,夸张到现在算下来缩了四倍。“塞外四省”——宁夏、察哈尔、绥远、热河,这名字多硬气,都没能躲过政策“清洗”。

但宁夏还是“重生”了。“自治区”这个单位,不是凭空生出来的,背后是民族政策和地缘博弈的拉锯。这事单独拎出来一点也不偶然。宁夏为什么特别?不是内陆孤岛,是真正意义上的“民族结合带”——回、汉杂居,史上也是通往西域、河西走廊的要冲。有句老话讲得对,黄河在这转了个大弯,造就“塞上江南”。可再美的景,也难成铁律。

实际上宁夏的汉人和回族同胞一直共处不易。回族安土重迁,汉人迁入时间不长,文化摩擦长期存在。地理边界一改,民族习俗就不适。倒不是政策多难,生活方式、婚嫁、宗教仪轨,慢慢拖累,也就边界内外再画一次。有人说,宁夏本该合并进甘肃,省得折腾。可再想一想,没有宁夏,回族的归属又往哪儿放?不独特,不突兀,还真就只剩尴尬。

宁夏人其实有点拧巴。平原省、松江这些消失省份,老百姓不会反应地痛不欲生。可宁夏,被撤销又重新“封号”,当地人私底下怪有面子。比较滑稽的是,他们既热衷回族身份,又常觉得西北“孤岛”不太认同。毕竟外来人口比内地省会都少,大学毕业生还不如会计养猪的多。可一旦家门口成了自治区,立马感情分明。人要信一根“线”,不然就没依靠,这状况别说外省人看不懂,自己人偶尔也稀里糊涂。

查数据,宁夏的经济规模比不上新疆、西藏,但人均GDP多次挤进西北前列。2023年,宁夏地区生产总值约4553.64亿元,人均6.6万元,国家统计局官网数字。看着小,却不弱。银川最近在互联网、葡萄酒、稀有金属这几块有点苗头,但外地人难有参与感。宁夏对外更像一道空白,连甘肃都说做邻居挺安静。

说到宁夏的历史命脉,还得追溯到秦汉时代。秦始皇设郡,汉武帝出兵西域,河套平原就成了丝绸之路北道首站。元、明两朝民族融合很剧烈。朱元璋为安置回回后裔,指定宁夏为聚居地之一,这背后政治意味不简单。历史的惯性让宁夏始终是个“民族枢纽”,不大改也难。

银川城区似乎从来不变。大庙、黄河、清真寺并排。夏天热得没脾气,冬天冷透骨,街上能看到穿穆斯林长袍的老人排长队买面。在银川人眼里,这就叫“地方味道”——可外头的人来了大多觉得平淡。比起内蒙、甘肃等地,宁夏的省界认同感,情绪波动更大,迁出人口少,生活节奏慢。年轻人抱怨机会太少,老人家g不过问政治地理,说宁夏就是咱的宁夏,别的听不进去。

网上争论过,宁夏到底有没有存在感?有数据在,省内出生人口过去十年稳中略减,从2013年的7万人降至2023年约5.3万人。外界看觉得萎缩,可当地人倒习惯了。做买卖、种枸杞、种葡萄、开网店,谁都能找到活路。全自治区只有一个高铁方向,通往银川,来的多半是回族亲戚或打工客。现代化不是重点,自己的生活才稳妥。

也有人说,宁夏现在的界限反而不如50年代那么稳妥。自治区名称是政治安排,实际上周边流动频繁,共同性也没想象中强烈。可要是叫宁夏“重新撤销”?没人真乐意。真把回族自治区合并省区,不知道社会心理会不会一地鸡毛。话说回来,许多事情到头来都无所谓明确答案,合适不合适,时间久了大家就禁得住了。

宁夏省份变迁,在国家版图上没多大分量。从宏观讲,不起眼;从微观看,又硬是留下了一笔。民族主义、地缘文化、行政安排搅在一起,宁夏最终还是那个最特别的——新闻上少有他的身影,实际上没有他不行。

有些时候,这样“被撤销又恢复”的荒诞历史,却成了这个地方最鲜明的印记,怎么否认都不彻底。

故事翻到这里,宁夏的答案好像还在变,也许没什么最终的清晰。大家也不着急,世事便这样走下去——有人看见、有人没有看见,不影响它在,照常活着。