你知道吗?我最近无意中翻到两本极具时代特色的中国地图集,一本是1957年出版的《中国人民共和国地图集》,是电子版的;另一本是1974年面世的《中国人民共和国分省地图集》纸质书。这两本地图册,像一面镜子,折射出新中国地理认知和政治表达一路走来的变迁。下面,我跟你聊聊两本地图册里一些让人颇有感触的细节——特别是关于台湾和港澳地区的呈现方式,看似静静躺在纸页上,却饱含着浓郁的时代印记。

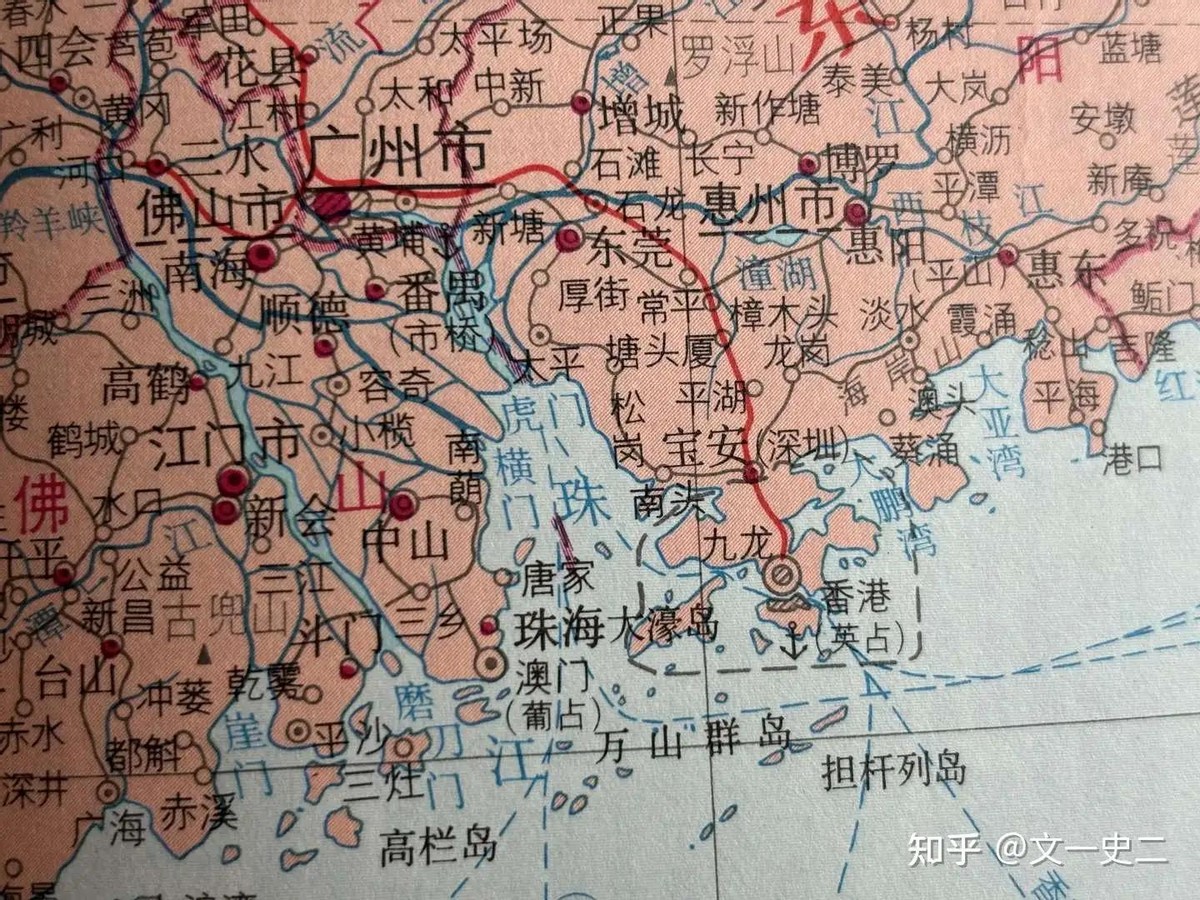

先说1957年那本地理集,当年全国扫盲尚在路上,简体字改革刚刚推开,所以本册里地名的字体风格,那真可以用“乱花渐欲迷人眼”来形容。有的地名采用了当时劲推的简体写法,另一边却还能看到繁体字符毫无违和地夹杂其间。以港澳为例,地图中“香港”和“澳门”都用的繁体标注,而且还特别在名字后面打上了说明,比如“(英)”“(葡)”。这些括号里的“英”“葡”代表什么?无须多言,就是英国、葡萄牙曾占据该地区的权属事实。这是那个年代编者对国际法现实的默默注脚。

而提到港澳范围,地图采取了虚线标示,不止香港岛本身,九龙、新界以及周边两百六十多个岛屿,都被悉数勾勒在内。你能看到,“香港”这两个字后面紧跟的“(英)”,并非只是形式语言,而是一种现实、隐忍的表达。当时中国官方虽然不承认英葡“拥有”权,但在地图上也没选择完全漠视现实,而是用符号作出区别性标识。这算是对领土主权和现实复杂局势的平衡书写。

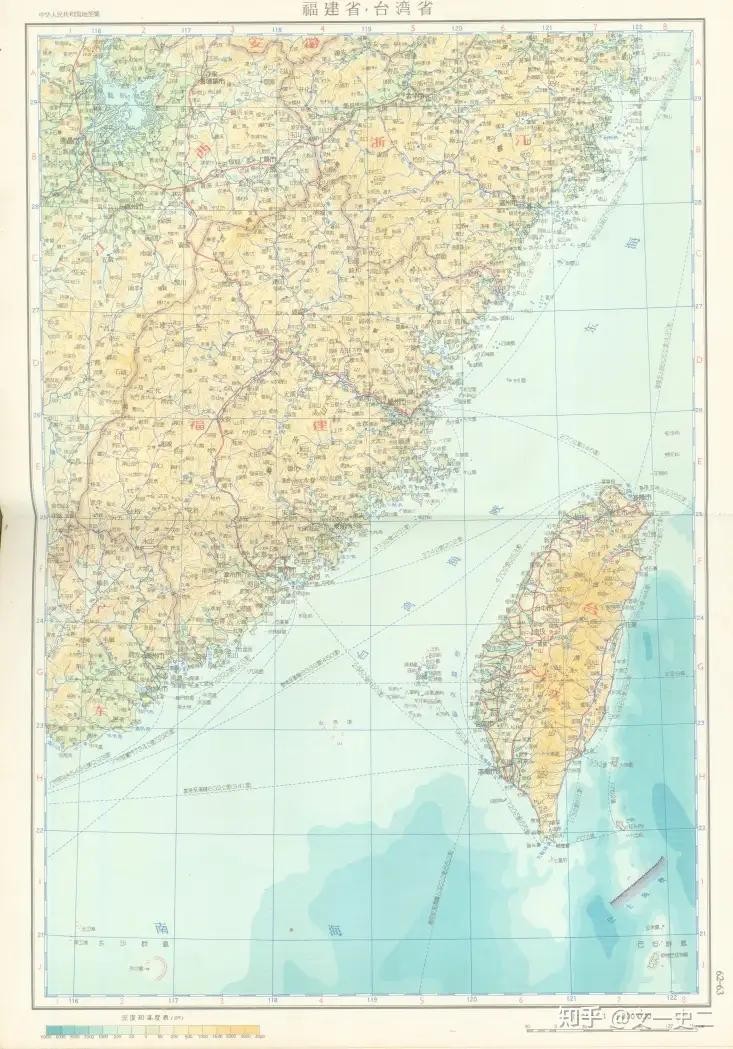

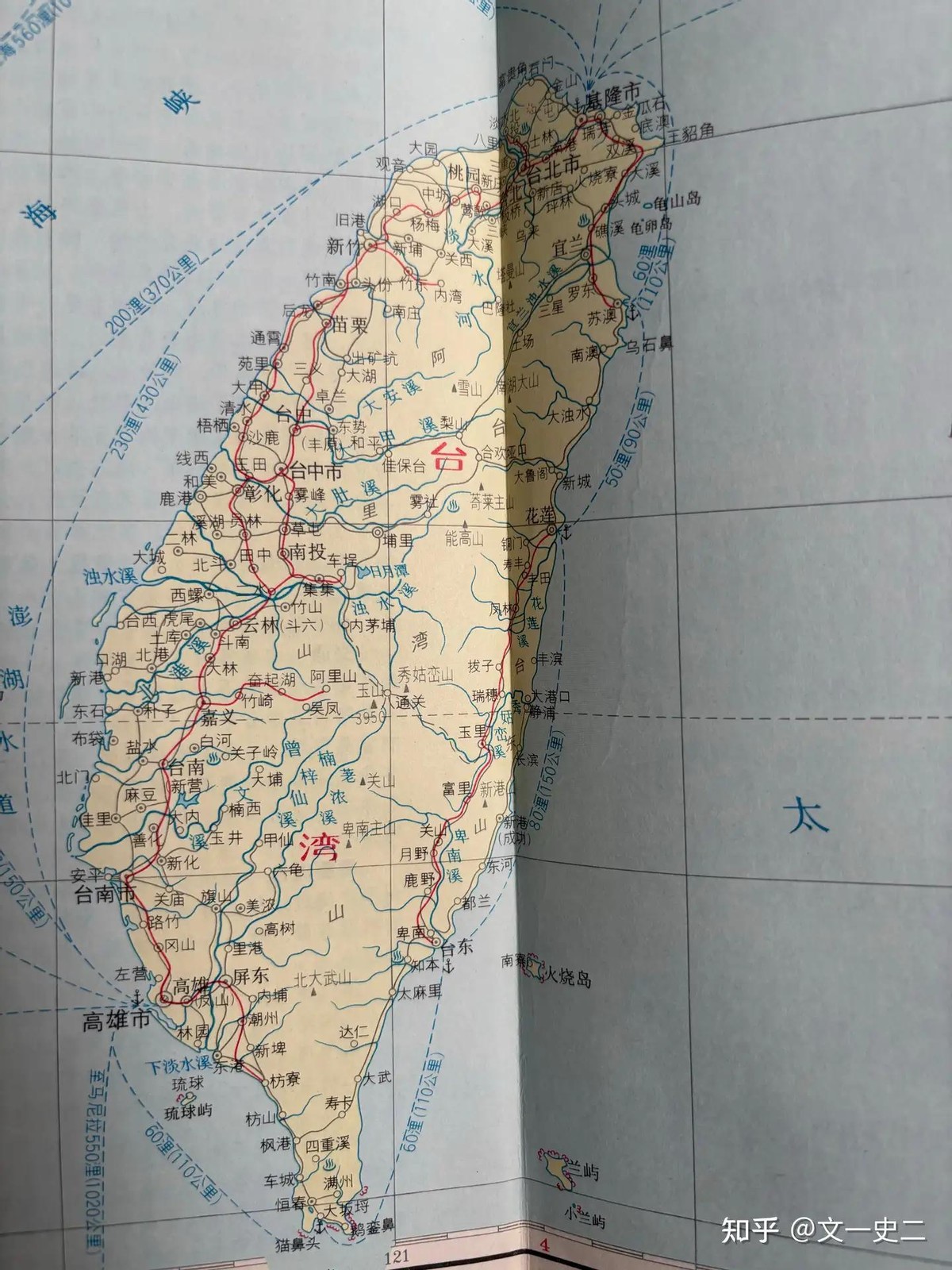

再来看台湾的标注。57版地图的做法有意思——福建省和台湾省的地图合在同一页放置。现在常见分省大地图里,这几乎不会发生。当时的制图者,或许是出于版面经济,也许是审慎表达,让福建和台湾以地理连带的视角一起出现。这种处理方式,在新中国成立初期的地图作品里较常见,也反映出当下海峡两岸错综复杂的政治走向。

不过,这本老地图对台湾的数据与叙述倒没有特别多修饰。毕竟该时期台湾依然未能“回归”,但地图上大胆保留了“台湾省”的官方称号,对比后续几十年官方用语的演变就显得意味深长。资料显示,1950年代之后,随着国际格局变动、两岸关系起伏,地图上对台湾省的标注也悄然转变。

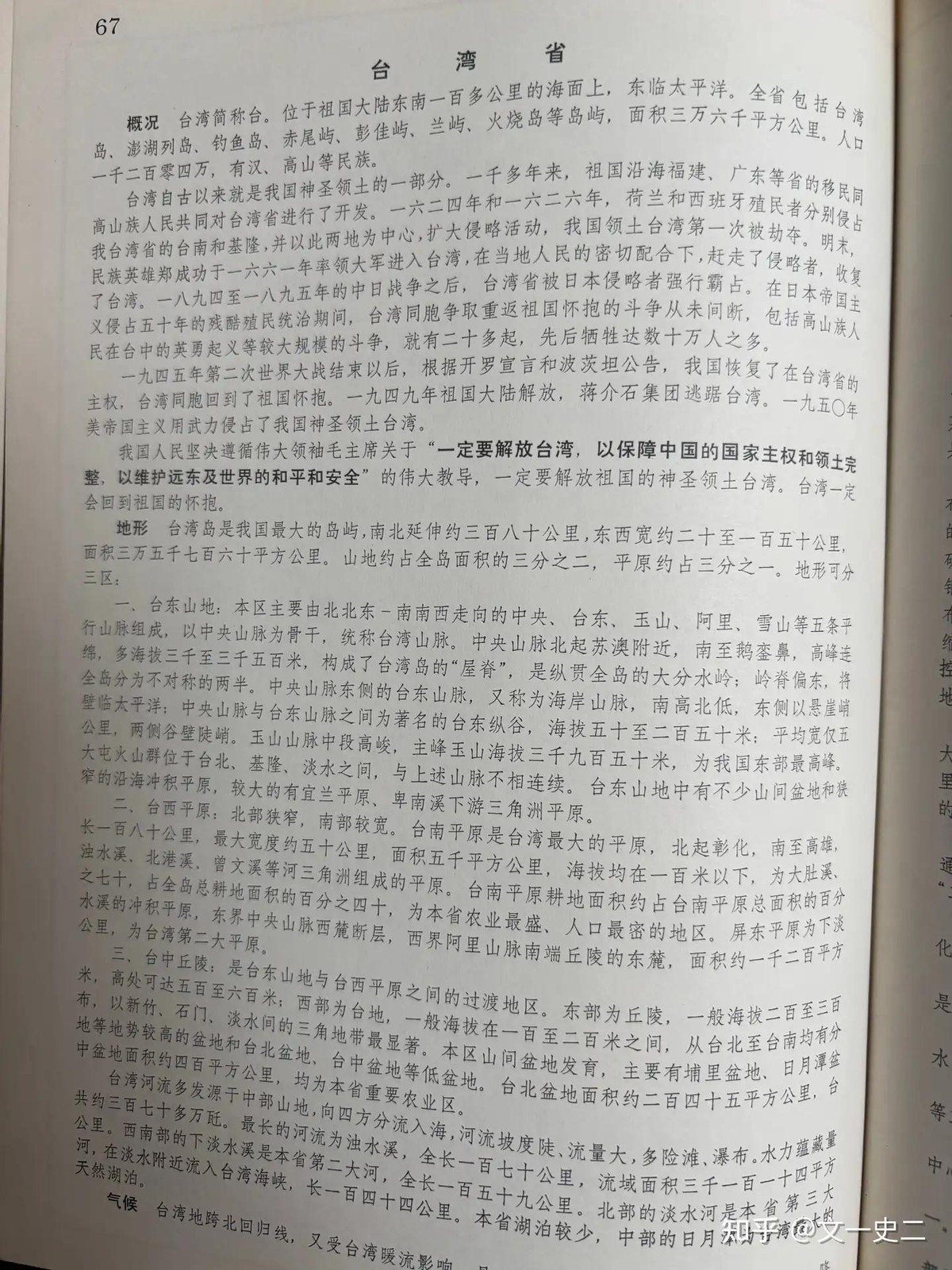

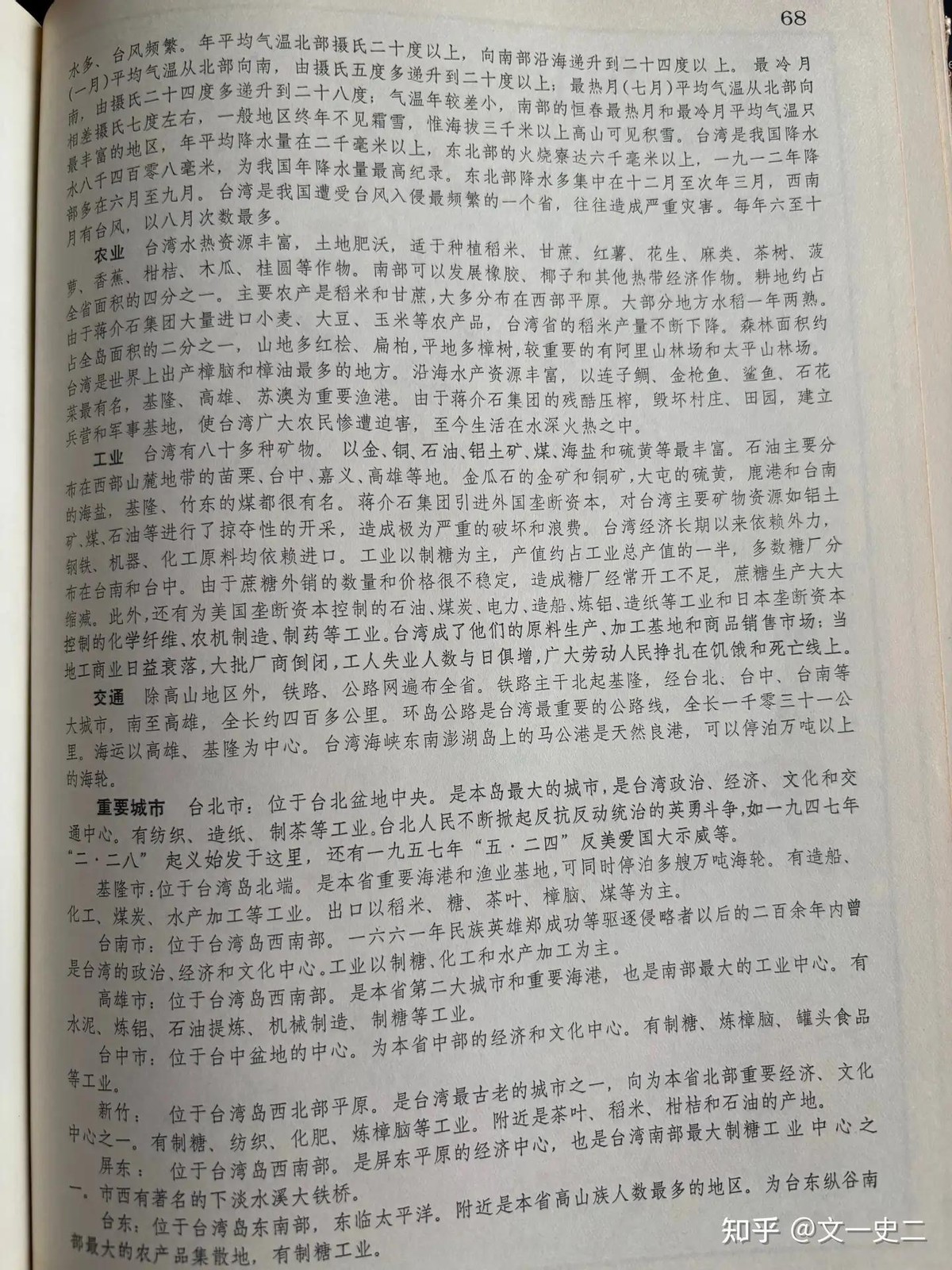

转到1974年的那本分省地图集。时代已经更替十多年,中国社会气氛和国家立场也同样留下了独特痕迹。这本地图最醒目的特点,是将台湾省单独绘制,页面编号还特意用67与68页详细介绍台湾相关概况。不只如此,地图册还安排了富有气息的插页,对台湾的地形、气候、农工生产、城市等要点做了简要说明。可以看到,这份地图集在编写态度上更具政治立场和宣传意味。比如,在介绍台湾基本情况一栏,出现了这样一段话:“我国人民坚决遵循毛主席伟大指示,一定要解放台湾,捍卫国家主权、领土完整,维护世界和平安全,台湾一定会回到祖国怀抱。”这句标语式宣告,在今天看来,非常有时代感。

不只是语言上有变化,74版地图集的附录也呈现了明显的立场轴心。其中,《全国行政区划统计表(截至1973年12月31日)》在“台湾省”下方,明确打出“(待解放)”三个醒目标注。与当时的国际政治氛围呼应,这样的表述既传达了官方不可动摇的立场,也向社会大众及国际社会释放出一种既定决心。其实,这一细节后来成为地图学史上经常被关注和研究的话题。

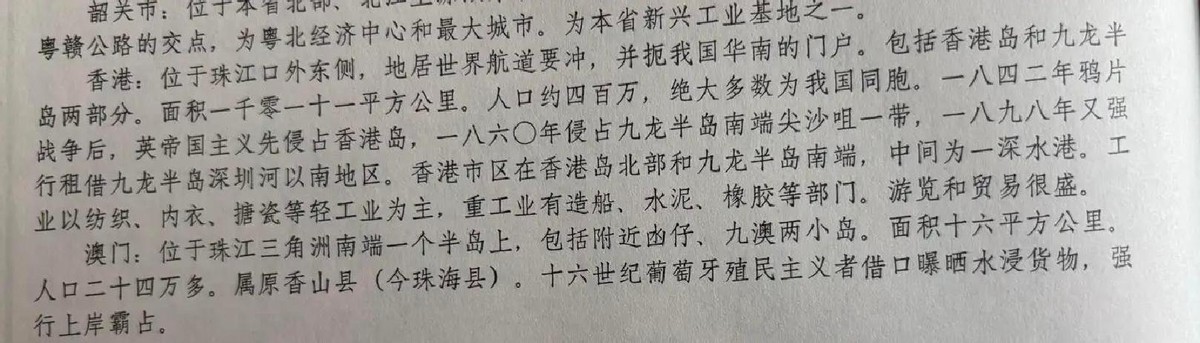

对港澳地区的描绘,74版地图延续了57版的做法,但比旧版更进一步。与1957年的括号“(英)”“(葡)”相比,1974年地图直接在英文简称后加了“占”字,变成“(英占)”“(葡占)”。这种转变,看似只是一字之差,却能看出随着时间推移官方话语表述上的愈发直白。尤其在政治寒流尚未过去、领土意识高涨的1970年代,主权归属的表态比以往更加强烈。

有趣的是,地图册还专门用小段落详细介绍香港、澳门。例如,香港部分写道:“位于珠江口外东侧,是全球航运枢纽,并把守中国华南门户……自鸦片战争后,英国先后侵占香港岛、九龙半岛,还强行租借新界。”数据显示,当时香港面积为1011平方公里,人口达到400万,其中九成是华人。而澳门部分则交代了其地理、历史与人口数据,并点明葡萄牙16世纪借贸易之名上岸“占据”的史实背景。这些描述,既带权威性,也带宣示色彩。

通过这两本地图快捷的横向比对,我们就能看出地图不仅是地理工具,更是时代观念的折射。20世纪中叶中国的地图编纂,不仅传递地理信息,也承担了为国家主权、涉外表述背书的责任。每一次标注用语的不同、范围的划线变动,背后都藏着深刻的社会与政治逻辑。可以说,政策推动、字词演变、版图顺序的更改,无一不折射出中国对自家疆域的理解、对世界格局的回应。

其实,这种地图“说话”的方式,在全球不少国家都曾发生过。比如德国与波兰之间关于东部领土划分的历史地图演变,印度与巴基斯坦在克什米尔地区的所谓“实控线”虚实标注,乃至美国早年间对阿拉斯加、夏威夷的地图变化——这些地理制图手法的微调,每一步都牵动着无数人的情感和判断。学界甚至有观点认为,地图在国家认同和外交话语权塑造上,比多数法律文件更具有潜移默化的软实力作用。

如果换作今天再版这样的中国地图,港澳台地区的界定早已发生巨大变化。比如1997和1999年,香港、澳门先后回归,在2000年后出版的地图册中,港澳地位的官方表述就已然彻底不同。公开数据显示,近20年中国官方地图在港澳地区标注上,除了取消以前的“英占”“葡占”,还大量突出了“特别行政区”的新身份符号;而台湾省的标注则更加谨慎,侧重以“台湾省”或者“台湾地区”并用,但不再加“待解放”字眼,改为更温和的表达。中国地图话语权的变化,可谓与时代脉搏共振。

说回到纸质地图的技艺、审美变化,74版地图选用的色块分明,标注方法更系统,版式结构较之57版条理清晰,阅读体验也更面向普通大众。这种细节提升,跟今天数字地图盛行、手机随手一搜就能看见的便捷体验当然无法相提并论。但正如地图学者所指出,纸面地图当年的一笔一划,不仅延续着地理精度,更承担着“时间胶囊”的意义,让我们有机会回望历史、体察彼时观念。

所以,看两本地图的不同,不只是看线条和数字上的差别。那是过去几十年整个国家意志、地缘环境和社会语境变化的微观注脚。无论是“(英占)”“(葡占)”如此直接的配注,还是“台湾省(待解放)”这样的醒目提示,最终都指向同一个主题——地图上的每一项选择和修订,都带有鲜明的政治和历史基因。

如果回到现实层面,如今中国地图出版管理体系早已走向规范、统一。2020年自然资源部、测绘地信等权威单位再三对“地图印制单位将会依法审核地图内容并统一标注涉外地名、界线”的规定做出强调。这在根本上意味着,个人和机构想要随意出版地图集,或在台港澳等敏感地名描写上“自出心裁”,已经不再可能。此前,因网民自行绘制“政治不当地图”、电商平台上违规地图问题而遭查处的案例屡见不鲜。这充分说明了,地图作为象征国家主权与法定事实的特殊媒介,其专业性和权威性在时代进步中不断强化。普通读者在学习、工作、生活中,已很少关注这些版图微妙的时代痕迹,更乐于接受具备现代界面与交互功能的数字地图产品。然而,纸质地图在某些学者与历史爱好者心目中,依然具有无可取代的史料属性——它们见证了中国与世界互动的变奏,也提醒我们尊重历史、理解现实、着眼未来。

让我们以一个简短的结尾收束这段对地图的追溯:透过地图这一具象且微妙的介质,我们不难感受到时代心跳——每一次版面调整、注释更变,都是一代中国人对世界、对自身疆土理解的缩影。你有没有想过,未来的地图会用什么样的方式讲述今天的故事?