“我们家没有一张小时候生活的家的照片”摄影/口述:席闻雷我出生在1969年的上海。小学时,因父母工作原因,我去了河南生活。父母的工作换来换去,我跟着他们搬来搬去,仅小学我就读了5所,直到高二才回到上海。在两个差异很大的地域长大,对我影响很大。记忆里,北方的空气是灰蒙蒙的。到了上海后,尤其在还没出梅的雨季,潮湿得厉害。小时候,北方学校操场一脚踩下去会扬起黄土。从南方到北方时,我其实没什么特别感觉,吃得惯、气候也适应,小孩子不敏感。真正有点感觉,是在回上海之后。虽然那时的我只是一个没有太多想法的高中生,但现在回想起来,那时的我已经能感受到上海与北方城市的差异。

雪后的新建路唐山路,2010年12月直到我开始拍照,我才真正开始对自己生活过的地方进行观察。我拍了很多老房子的照片:北方和南方的房子在细节上有区别。比如说,安阳、郑州,甚至北京的胡同,很多房子是用青砖造的;上海也有很多老的石库门,甚至洋房也用青砖。同样都是青砖,但北方的青砖看上去是“发白、发干”,因为环境干燥;而南方的砖颜色更深、更“湿”,像是浸过水,哪怕不下雨也是如此。土质不同,再加上时间沉淀,整体感觉就不一样。我现在的住处跟小时候住的地方几乎在同一区域,不过这里已经拆过、重建过了。

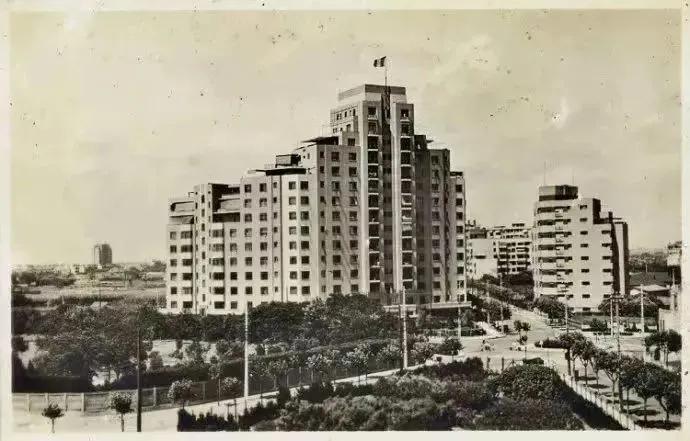

雪后的新建路唐山路,2010年12月直到我开始拍照,我才真正开始对自己生活过的地方进行观察。我拍了很多老房子的照片:北方和南方的房子在细节上有区别。比如说,安阳、郑州,甚至北京的胡同,很多房子是用青砖造的;上海也有很多老的石库门,甚至洋房也用青砖。同样都是青砖,但北方的青砖看上去是“发白、发干”,因为环境干燥;而南方的砖颜色更深、更“湿”,像是浸过水,哪怕不下雨也是如此。土质不同,再加上时间沉淀,整体感觉就不一样。我现在的住处跟小时候住的地方几乎在同一区域,不过这里已经拆过、重建过了。 1930年代的衡山宾馆前身,毕卡第公寓

1930年代的衡山宾馆前身,毕卡第公寓我住的这块区域,30年代时这里还保留了一小片农田,后来陆续盖了房子;到 90 年代这些房子又拆掉,建成了如今的高楼。

小时候的家和大众印象里的“纯居住弄堂”不太一样。很多人以为弄堂只是单纯的居住空间,其实不是。在1947年或更早的《上海市行号路图录》里,每条弄堂都标明了业态:商店、小工厂、印刷厂、寺庙、甚至棺材铺……吃喝用住一应俱全,居住和商业混杂在一起。我们这片也一样,但还有一个更大的特点:家门口那条大马路,当年是一条可能能排进上海前三、第四的大河。河岸边跟黄浦江、苏州河一样,布满工厂、仓库,靠水运输物资。于是,居民区、街道工厂、货栈全都交织在一起,形成了一种更复杂且丰富的弄堂形态。然而我们并没有留下一张当年生活过的家的照片。这算是我最大的“不是遗憾的遗憾”。当年大多数普通人家都没有照相机;即便有相机的家庭,除了个别大户人家也很少会在自家门口拍照。除了到照相馆外,最常见的拍照场景是:全家跑到外滩,在国际饭店或当时“上海最高楼”前拍一张。因此,我才愈发觉得:那些被我们视而不见的、最日常的家门口,才更值得记录——这也成为了我后来拍照的初衷。

新建路唐山路,2010年4月图中下半部分的老房子已经拆掉了,我去拍的时候,这些房子也都已经有100年历史了。

新建路唐山路,2010年4月图中下半部分的老房子已经拆掉了,我去拍的时候,这些房子也都已经有100年历史了。 武昌路,2014年9月这里如今也已经全部拆掉,建好了新楼。这里靠近七浦路,过去是卖服装、鞋帽的地方。

武昌路,2014年9月这里如今也已经全部拆掉,建好了新楼。这里靠近七浦路,过去是卖服装、鞋帽的地方。 西唐家弄,2021年7月

西唐家弄,2021年7月 南京东路,2018年2月2000年左右,我买了一台35万像素的数码相机,并下意识地开始拍摄上海的老建筑,虽然成像质量惨不忍睹。我大学学工业设计,后来做广告,一直跟视觉打交道,虽然跟摄影不是一回事,但对色彩、构图总有本能的敏感。说不清为什么,就这么开始拍了。直到几年后,我才真正把“拍老房子”当成一件持续的事。

南京东路,2018年2月2000年左右,我买了一台35万像素的数码相机,并下意识地开始拍摄上海的老建筑,虽然成像质量惨不忍睹。我大学学工业设计,后来做广告,一直跟视觉打交道,虽然跟摄影不是一回事,但对色彩、构图总有本能的敏感。说不清为什么,就这么开始拍了。直到几年后,我才真正把“拍老房子”当成一件持续的事。“即将消失”与“正在消失”的这些年,上海的老城区或许被我走遍了。

董家渡路万裕街,2011年06月董家渡位于黄浦江畔,这里曾经是船运和商业的聚集地。如今,那些老房子几乎已不复存在,取而代之的是开发成的中央商务区(CBD)和高档住宅区。

董家渡路万裕街,2011年06月董家渡位于黄浦江畔,这里曾经是船运和商业的聚集地。如今,那些老房子几乎已不复存在,取而代之的是开发成的中央商务区(CBD)和高档住宅区。 董家渡薛家浜路,2011年06月拍照那天我遇到了这个小女孩。因为刚下过雨,她手里拿着一把伞,一直好奇地跟着我,我给她拍了这张照片。

董家渡薛家浜路,2011年06月拍照那天我遇到了这个小女孩。因为刚下过雨,她手里拿着一把伞,一直好奇地跟着我,我给她拍了这张照片。 董家渡路,2010年3月这张照片里前面被拆除的地方,过去是一些学校,如今已经被改建成新的商务楼了。有的路我一年去好几次,有的则只是匆匆路过一次,甚至没拍过。我的重点是那些早在百年前就修成的老马路,两侧的房子年代久远。一旦整条街都换成新楼,我就暂时不会再专门去拍。我更在意即将消失或正在消失的区域,无论这些建筑是好是坏,我想至少是值得记录的。现在整个上海,就像全国的很多城市一样,更新得太快。按照我原先的选点逻辑,能拍的地方已越来越少。于是我开始往郊区,甚至更远的外围跑,但依旧在上海的行政范围内。很多乡镇我原本陌生,几乎没涉足过,可那里的空间肌理、建筑形态与市区差异极大,反而更能看出城市扩张的完整轨迹:从江南水乡到现代大都会,每一步演变都留在这些边缘地带。

董家渡路,2010年3月这张照片里前面被拆除的地方,过去是一些学校,如今已经被改建成新的商务楼了。有的路我一年去好几次,有的则只是匆匆路过一次,甚至没拍过。我的重点是那些早在百年前就修成的老马路,两侧的房子年代久远。一旦整条街都换成新楼,我就暂时不会再专门去拍。我更在意即将消失或正在消失的区域,无论这些建筑是好是坏,我想至少是值得记录的。现在整个上海,就像全国的很多城市一样,更新得太快。按照我原先的选点逻辑,能拍的地方已越来越少。于是我开始往郊区,甚至更远的外围跑,但依旧在上海的行政范围内。很多乡镇我原本陌生,几乎没涉足过,可那里的空间肌理、建筑形态与市区差异极大,反而更能看出城市扩张的完整轨迹:从江南水乡到现代大都会,每一步演变都留在这些边缘地带。 浙江北路,2015年3月这个区域曾经叫“闸北”,虽然现在不算上海的最北面,但在过去被认为是相对靠北的城区。如今,闸北已经并入静安区。我经常拍摄的一个区域就是这里。有一条路叫浙江北路,还有一条从浙江北路右手边岔出来的小路叫安庆路。这个区域的房子现在都已经被拆掉了,正在建造新的房子。

浙江北路,2015年3月这个区域曾经叫“闸北”,虽然现在不算上海的最北面,但在过去被认为是相对靠北的城区。如今,闸北已经并入静安区。我经常拍摄的一个区域就是这里。有一条路叫浙江北路,还有一条从浙江北路右手边岔出来的小路叫安庆路。这个区域的房子现在都已经被拆掉了,正在建造新的房子。 马桥镇东街,2024年3月我如今出门拍照的频率下降了。一方面,能拍的老地方越来越少;另一方面,拍到一定阶段,难免遇到瓶颈——倒不是厌倦,只是那股冲动确实没以前强烈了。上海市区的有些区域,原本一条住着几百几千户、混杂着本地人和外来务工者的弄堂,先是整体粉刷整修,人还在,但味道已经变了;接着城市更新启动,居民陆续搬走,门窗被砖块或木板封死,外墙又刷上了如今流行的卡通或写实涂鸦。街道瞬间“空窗”——除了偶尔路过的快递员,几乎看不到人,甚至开始长草。这种“人去楼空”的临时状态,让我一下子找不到可拍的生活痕迹。后来想想, 这也是城市的一个切片,也是值得记录的。

马桥镇东街,2024年3月我如今出门拍照的频率下降了。一方面,能拍的老地方越来越少;另一方面,拍到一定阶段,难免遇到瓶颈——倒不是厌倦,只是那股冲动确实没以前强烈了。上海市区的有些区域,原本一条住着几百几千户、混杂着本地人和外来务工者的弄堂,先是整体粉刷整修,人还在,但味道已经变了;接着城市更新启动,居民陆续搬走,门窗被砖块或木板封死,外墙又刷上了如今流行的卡通或写实涂鸦。街道瞬间“空窗”——除了偶尔路过的快递员,几乎看不到人,甚至开始长草。这种“人去楼空”的临时状态,让我一下子找不到可拍的生活痕迹。后来想想, 这也是城市的一个切片,也是值得记录的。 如今已经消失的白漾一弄,2010年1月这里一共有五条弄堂。这栋建筑以前是一个做家具生意的商人住宅,房子上面有个凉亭。在没有空调的年代,凉亭是纳凉躲雨最好的地方。据居民说,在八九十年代高楼还不多的时候,他们站在凉亭里能看到浦东放烟花。这栋楼里面很漂亮,是中西合璧的建筑风格:柱子是西式的罗马柱,门头是中式徽派风格。如今早已被拆掉了。

如今已经消失的白漾一弄,2010年1月这里一共有五条弄堂。这栋建筑以前是一个做家具生意的商人住宅,房子上面有个凉亭。在没有空调的年代,凉亭是纳凉躲雨最好的地方。据居民说,在八九十年代高楼还不多的时候,他们站在凉亭里能看到浦东放烟花。这栋楼里面很漂亮,是中西合璧的建筑风格:柱子是西式的罗马柱,门头是中式徽派风格。如今早已被拆掉了。 如今已经消失的转弯角,闸北区甘肃路七浦路德兴坊,2010年5月

如今已经消失的转弯角,闸北区甘肃路七浦路德兴坊,2010年5月 如今已经消失的老城厢南张家弄,2011年11月 老城厢是原上海县城的城墙内外的区域,狭义通常指上海市原南市区的人民路—中华路一圈和周边总占地面积为6.87平方公里的地区(不含水域和浦东部分),拥有众多街巷。

如今已经消失的老城厢南张家弄,2011年11月 老城厢是原上海县城的城墙内外的区域,狭义通常指上海市原南市区的人民路—中华路一圈和周边总占地面积为6.87平方公里的地区(不含水域和浦东部分),拥有众多街巷。 如今已经消失的老城厢——老西门金家坊红栏杆街,2012年01月

如今已经消失的老城厢——老西门金家坊红栏杆街,2012年01月  如今居民们已经搬走了的瑞金一路巨鹿路老社区,2013年4月

如今居民们已经搬走了的瑞金一路巨鹿路老社区,2013年4月 如今已经消失的凝和路马路菜场,2015年10月 当年我拍上海,记录的是“即将消失”的;如今我在记录的是“正在消失”的。这也是我至今没彻底停下来的原因。哪怕只是过渡状态,也值得留下影像,因为下一秒它又会被改写。

如今已经消失的凝和路马路菜场,2015年10月 当年我拍上海,记录的是“即将消失”的;如今我在记录的是“正在消失”的。这也是我至今没彻底停下来的原因。哪怕只是过渡状态,也值得留下影像,因为下一秒它又会被改写。 浙江北路,2014年2月

浙江北路,2014年2月 武进路江西北路,2018年1月

武进路江西北路,2018年1月 航头镇,2024年1月只要留神,变化依旧飞快。就拿我住的区域来说:过去十年几乎“微变”,可最近几个月,一幢楼还在,下月整片就被推平;再过几个月,新楼已封顶。这种“眨眼拆建”的节奏,今天依旧在上演。眼下流行“风貌别墅”:拆掉老里弄后,在原址复刻一套“似曾相识”的肌理——轮廓、比例都尽量模仿旧影。若把旧照片转成黑白,与新楼的黑白照并置,乍一看几乎难分彼此。但细看就知道,材料、格局、层高、售价,完全是另一个量级。

航头镇,2024年1月只要留神,变化依旧飞快。就拿我住的区域来说:过去十年几乎“微变”,可最近几个月,一幢楼还在,下月整片就被推平;再过几个月,新楼已封顶。这种“眨眼拆建”的节奏,今天依旧在上演。眼下流行“风貌别墅”:拆掉老里弄后,在原址复刻一套“似曾相识”的肌理——轮廓、比例都尽量模仿旧影。若把旧照片转成黑白,与新楼的黑白照并置,乍一看几乎难分彼此。但细看就知道,材料、格局、层高、售价,完全是另一个量级。

蓬莱路河南南路 2007年8月 vs. 2025年4月这里位于上海老城厢的中心偏南。2007年,这栋路口的房子西厢房的屋顶只有一个坡面,看起来像是被切掉了一片。那是因为河南南路是上海南北向的重要干线,曾经拓宽过。这栋房子原本被其他房子包围着,但当时周边的房子被拆掉后,只剩下这一栋。它从弄堂里的房子变成了沿马路的房子。2025年,这里全部被拆掉重建了,变成了现在的风貌别墅。其售价大概在十几万到二十几万/平方米不等。这个区域原本属于南市区,现在划归黄浦区,是核心地段的地产项目。尽管项目试图保留原来的房屋样貌,如果不仔细留意,会误以为和原来差不多。实际上,这里已经发生了很大的变化。

蓬莱路河南南路 2007年8月 vs. 2025年4月这里位于上海老城厢的中心偏南。2007年,这栋路口的房子西厢房的屋顶只有一个坡面,看起来像是被切掉了一片。那是因为河南南路是上海南北向的重要干线,曾经拓宽过。这栋房子原本被其他房子包围着,但当时周边的房子被拆掉后,只剩下这一栋。它从弄堂里的房子变成了沿马路的房子。2025年,这里全部被拆掉重建了,变成了现在的风貌别墅。其售价大概在十几万到二十几万/平方米不等。这个区域原本属于南市区,现在划归黄浦区,是核心地段的地产项目。尽管项目试图保留原来的房屋样貌,如果不仔细留意,会误以为和原来差不多。实际上,这里已经发生了很大的变化。

大境路露香园路 2010年4月 vs. 2025年4月这里也在老城厢,离外滩和城隍庙非常近。原来这里有一个叫露香园的私家园林,后来园林败落了,这里被重新开发,变成了热闹的住宅区域。现在又被全部拆掉,即将变成风貌别墅。目前这里还在改造,一部分已经完成,还有一部分正在建设中。

大境路露香园路 2010年4月 vs. 2025年4月这里也在老城厢,离外滩和城隍庙非常近。原来这里有一个叫露香园的私家园林,后来园林败落了,这里被重新开发,变成了热闹的住宅区域。现在又被全部拆掉,即将变成风貌别墅。目前这里还在改造,一部分已经完成,还有一部分正在建设中。

乍浦路北海宁路2012年11月 vs. 2016年4月 vs. 2025年3月这里是今年上映的电影《酱园弄》的取景地。这里位于虹口区,以前有很多日本人在这里居住、生活或经商。右边的建筑,之前有一个中式亭子在房顶上,后来被拆掉了,现在又重新建了一个。2012年,背后的高楼虹口Soho还没有建成。2016年,照片里有很多生活气息,能看出这里还有人居住。到了2025年,就是另一番景象了。

乍浦路北海宁路2012年11月 vs. 2016年4月 vs. 2025年3月这里是今年上映的电影《酱园弄》的取景地。这里位于虹口区,以前有很多日本人在这里居住、生活或经商。右边的建筑,之前有一个中式亭子在房顶上,后来被拆掉了,现在又重新建了一个。2012年,背后的高楼虹口Soho还没有建成。2016年,照片里有很多生活气息,能看出这里还有人居住。到了2025年,就是另一番景象了。

金山区张堰镇秦望村的横港天主堂2012年7月 vs. 2025年6月这里除了建筑本身,周边的环境也发生了不少变化。当年拍摄时四周都是稻田,现在周边有很多当地人自建的小别墅。以前周边那些一层的砖瓦房现在也都不见了。以前这里是完全开放的,前面没有围墙,人们也能进去参观。当年我去的时候大概是晚上七、八点钟,天已经黑了,有个老阿姨帮我开的门。现在这里翻新之后,外面造了围墙,平时只有做礼拜的时候开门。

金山区张堰镇秦望村的横港天主堂2012年7月 vs. 2025年6月这里除了建筑本身,周边的环境也发生了不少变化。当年拍摄时四周都是稻田,现在周边有很多当地人自建的小别墅。以前周边那些一层的砖瓦房现在也都不见了。以前这里是完全开放的,前面没有围墙,人们也能进去参观。当年我去的时候大概是晚上七、八点钟,天已经黑了,有个老阿姨帮我开的门。现在这里翻新之后,外面造了围墙,平时只有做礼拜的时候开门。

方浜西路永华里2016年5月 vs. 2025年2月这是一处很典型的上海里弄沿街房子。上海弄堂的沿街房子大多是两层或三层的建筑,用上海话来说就是“市房”,楼下是店铺,甚至有些是工厂间,楼上则住人。2016年,这里是一个有居民正常生活的状态。大概在前两年,居民全部搬走了。到了今年,有些地方被用塑料布全部包了起来。因为老房子无人居住,木头或砖块容易腐朽,甚至可能会塌掉,所以用塑料布包裹起来,既可以防止东西掉落砸到行人,也可以防止雨水侵蚀。上海现在有很多街区的房子被腾空后,暂时无法全部拆除,就用这种方式包裹起来。这种包裹起来的状态,让我想起把凯旋门包起来的大地艺术家克里斯托和他的妻子兼搭档珍妮·克劳德。

方浜西路永华里2016年5月 vs. 2025年2月这是一处很典型的上海里弄沿街房子。上海弄堂的沿街房子大多是两层或三层的建筑,用上海话来说就是“市房”,楼下是店铺,甚至有些是工厂间,楼上则住人。2016年,这里是一个有居民正常生活的状态。大概在前两年,居民全部搬走了。到了今年,有些地方被用塑料布全部包了起来。因为老房子无人居住,木头或砖块容易腐朽,甚至可能会塌掉,所以用塑料布包裹起来,既可以防止东西掉落砸到行人,也可以防止雨水侵蚀。上海现在有很多街区的房子被腾空后,暂时无法全部拆除,就用这种方式包裹起来。这种包裹起来的状态,让我想起把凯旋门包起来的大地艺术家克里斯托和他的妻子兼搭档珍妮·克劳德。 金陵东路,2024年6月

金陵东路,2024年6月 人民路金门路,2025年2月大概在两个月前,这栋楼外包裹的塑料布已经被拿掉了,现在全部用脚手架和围挡围了起来,开始正式改造。情感让苦涩也带甜味。有不少建筑或街区被夷为平地时,我会觉得可惜——它们的尺度、细节、街景氛围一旦消失就不可复制。但我也清楚,有些空间从居住条件到公共安全都已无法适配现代生活,从理性上讲“没必要留”。因为我自己是“出去又回来”的旁观者,反而能用相对冷静的目光做取舍。真正让我惋惜的,往往不是砖墙本身,而是附着在砖墙上的情感;一旦建筑消失,记忆也随之蒸发。一方面,老房子的建筑质量、居住密度、卫生条件确实都有明显缺陷,住过的人深知其中的不便;另一方面,无论是地道的老上海人,还是只在里弄里短暂生活过的80、90后,回看时仍会怀念。他们怀念的不是艰苦本身,而是老街区里人与人之间那种紧密、熟络的关系——这种人情味,在当下的新社区里被稀释了。

人民路金门路,2025年2月大概在两个月前,这栋楼外包裹的塑料布已经被拿掉了,现在全部用脚手架和围挡围了起来,开始正式改造。情感让苦涩也带甜味。有不少建筑或街区被夷为平地时,我会觉得可惜——它们的尺度、细节、街景氛围一旦消失就不可复制。但我也清楚,有些空间从居住条件到公共安全都已无法适配现代生活,从理性上讲“没必要留”。因为我自己是“出去又回来”的旁观者,反而能用相对冷静的目光做取舍。真正让我惋惜的,往往不是砖墙本身,而是附着在砖墙上的情感;一旦建筑消失,记忆也随之蒸发。一方面,老房子的建筑质量、居住密度、卫生条件确实都有明显缺陷,住过的人深知其中的不便;另一方面,无论是地道的老上海人,还是只在里弄里短暂生活过的80、90后,回看时仍会怀念。他们怀念的不是艰苦本身,而是老街区里人与人之间那种紧密、熟络的关系——这种人情味,在当下的新社区里被稀释了。 宁波路石潭弄,2020年4月这里在南京路步行街背后,曾经的“纸片楼”,墙面最窄的地方只有20厘米,里面住着40多户居民。如今虽然房子还在,但居民已经搬走了。所以现在看不到那些晾晒的衣物,也看不见空调外机之类的痕迹了。

宁波路石潭弄,2020年4月这里在南京路步行街背后,曾经的“纸片楼”,墙面最窄的地方只有20厘米,里面住着40多户居民。如今虽然房子还在,但居民已经搬走了。所以现在看不到那些晾晒的衣物,也看不见空调外机之类的痕迹了。 天通庵路,2019年12月

天通庵路,2019年12月 长春路,2018年10月这张照片拍摄于2018年。2023年时有网友评论这张照片说这家店还在,用的是木头做的排门板:每天早上一片片卸下,晚上按编号一片片安上去。我当时去拍这条弄堂的时候,居民说这里没有通管道煤气。最近这里在动迁,我打算过去看看。

长春路,2018年10月这张照片拍摄于2018年。2023年时有网友评论这张照片说这家店还在,用的是木头做的排门板:每天早上一片片卸下,晚上按编号一片片安上去。我当时去拍这条弄堂的时候,居民说这里没有通管道煤气。最近这里在动迁,我打算过去看看。 东台路,2019年2月过去这里属卢湾区,有一条卖“古董”的街,如今也被拆掉了。

东台路,2019年2月过去这里属卢湾区,有一条卖“古董”的街,如今也被拆掉了。 庄家街,2019年9月这里最大的特色是那些雕花门,每一扇门的雕花图案都不一样,而且基本上三面都有这样的雕花门。前一阵我还去过一次,当时就只剩一户人家还住在里面,其它人都搬走了。

庄家街,2019年9月这里最大的特色是那些雕花门,每一扇门的雕花图案都不一样,而且基本上三面都有这样的雕花门。前一阵我还去过一次,当时就只剩一户人家还住在里面,其它人都搬走了。 石门一路,2023年9月

石门一路,2023年9月 新闸路,2012年6月从另一个角度讲,我是学设计的。我对很多老建筑的细节:砖的拼缝、窗楣的线脚、楼梯的弧度……都很在意,很多设计和如今的房屋是有区别的,甚至优于现在的。老建筑在设计上更能体现出“人气”,更符合人的使用习惯,视觉上也更舒服。我觉得这些老建筑及其细节,有很多东西是值得现在的设计师去汲取灵感的。

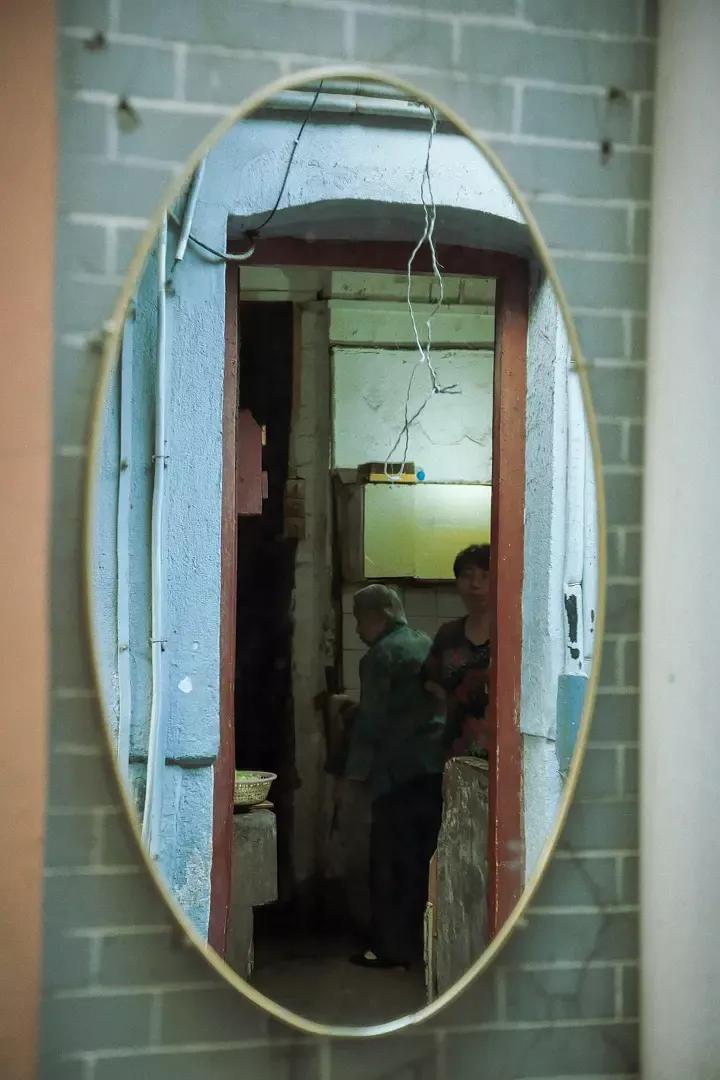

新闸路,2012年6月从另一个角度讲,我是学设计的。我对很多老建筑的细节:砖的拼缝、窗楣的线脚、楼梯的弧度……都很在意,很多设计和如今的房屋是有区别的,甚至优于现在的。老建筑在设计上更能体现出“人气”,更符合人的使用习惯,视觉上也更舒服。我觉得这些老建筑及其细节,有很多东西是值得现在的设计师去汲取灵感的。我拍照的核心还是在记录变迁“屋里厢”在上海话里是“家里”的意思。在2010年,我走进了百余户20世纪上海建造的民居,拍摄生活在里面的人们的家。这些民居的类型包括石库门里弄住宅、新式里弄住宅、花园洋房和公寓大楼等。

浦西公寓,2011年8月

浦西公寓,2011年8月 福宁路,2018年4月

福宁路,2018年4月 华山路,2019年7月

华山路,2019年7月 长治路,2022年7月当时拍摄的那些人家,现在大部分都搬走了。有些搬到了高楼,也有些还是住在老房子里,只不过换了个地方。于是这些年我拍得少了,因为很难再拍到以前那种充满生活气息的场景。而且现在拍照的人多了,居民也会有一些排斥,这完全可以理解。

长治路,2022年7月当时拍摄的那些人家,现在大部分都搬走了。有些搬到了高楼,也有些还是住在老房子里,只不过换了个地方。于是这些年我拍得少了,因为很难再拍到以前那种充满生活气息的场景。而且现在拍照的人多了,居民也会有一些排斥,这完全可以理解。 建国西路,2025年2月这是上海的一处洋房,有点类似西班牙建筑的风格。这栋房子是沿街的,属于上海所谓的“花园洋房”。这个小门里面是一个修鞋铺,有一位修鞋的老爷叔,楼上可能是他住的地方。平时这个小门开着,他就在里面为周边居民服务。本来这里可能还挂着招牌,但后来街道整理市容,他只能挂一个小牌子在外面。每天他都会准时开门,居民们来这里修东西,顺便和他聊天。这种状态在上海以前很常见,现在越来越少了。以前上海每条弄堂都会有一个修鞋、修包的师傅,大部分是在室外,没有固定的房子,就在树下或者搭个棚子。

建国西路,2025年2月这是上海的一处洋房,有点类似西班牙建筑的风格。这栋房子是沿街的,属于上海所谓的“花园洋房”。这个小门里面是一个修鞋铺,有一位修鞋的老爷叔,楼上可能是他住的地方。平时这个小门开着,他就在里面为周边居民服务。本来这里可能还挂着招牌,但后来街道整理市容,他只能挂一个小牌子在外面。每天他都会准时开门,居民们来这里修东西,顺便和他聊天。这种状态在上海以前很常见,现在越来越少了。以前上海每条弄堂都会有一个修鞋、修包的师傅,大部分是在室外,没有固定的房子,就在树下或者搭个棚子。 康家弄,2009年3月很多人问我,拍那些老建筑、老街区的照片是不是因为怀旧?我一直觉得我不是一个怀旧的人。很多时候,我拍的东西是我之前从未见过的。比如我拍一个楼梯,我第一次去那个地方,看到这个楼梯很漂亮,或者它的设计很有意思,或者它有一种独特的氛围,让我觉得很有感触,这才是我去拍它的动力。

康家弄,2009年3月很多人问我,拍那些老建筑、老街区的照片是不是因为怀旧?我一直觉得我不是一个怀旧的人。很多时候,我拍的东西是我之前从未见过的。比如我拍一个楼梯,我第一次去那个地方,看到这个楼梯很漂亮,或者它的设计很有意思,或者它有一种独特的氛围,让我觉得很有感触,这才是我去拍它的动力。 清晨大雾中的武康大楼,2025年2月

清晨大雾中的武康大楼,2025年2月 武康大楼内,2011年1月城市一直在变,总有我过去没看到、漏掉,或者没来得及细看的地方冒出来。

武康大楼内,2011年1月城市一直在变,总有我过去没看到、漏掉,或者没来得及细看的地方冒出来。

摄影/口述:席闻雷,采访/编辑:yidan 运营:小石 监制:Algae