你好,我是云书,一个拼尽全力寻找热爱的人,点击右上角“关注”,每天为您带来干货。

第一次在深圳地图上看到“輋吓村”,我盯着那个左边“车”右边“佘”的字发愣——这是读“车余”吗?后来在惠州听到当地人说“埔輋(shē)村”,才知道这个带着客家印记的生僻字,像一枚古老的邮戳,深深盖在粤东山地的褶皱里。

车字旁里的山地生存智慧

“輋”字读音为shē,与“奢”“赊”等字读音相近。意思1. 主要指山区的平地。2. 地名用字,是中国南方尤其是广东、福建、江西等客家方言区的常用字。在这些地区,因山地丘陵众多,人们常把山间相对平坦、可用于开垦耕种或聚居的区域称为“輋” 。这些“輋”地往往成为客家人聚居生活、发展农业生产的重要场所,承载着独特的地域文化和生活印记。3. 同“畲”。 出处“輋”字最早的文献记载可追溯至清代的《广东新语》。屈大均在书中提到:“粤之俗,以山中有田可耕者曰輋。”这清晰地阐述了“輋”在广东地区的含义,即指代山中可用于耕种的平地。此后,在一些地方志、族谱以及客家文化研究资料中,“輋”字也频繁出现 ,逐渐成为记录客家地区地理、人文的重要文字符号。

出处“輋”字最早的文献记载可追溯至清代的《广东新语》。屈大均在书中提到:“粤之俗,以山中有田可耕者曰輋。”这清晰地阐述了“輋”在广东地区的含义,即指代山中可用于耕种的平地。此后,在一些地方志、族谱以及客家文化研究资料中,“輋”字也频繁出现 ,逐渐成为记录客家地区地理、人文的重要文字符号。 组词1. 輋民:指居住在“輋”地的民众,多为客家人,他们在山间平地开垦农田,繁衍生息,形成独特的生产生活方式和民俗文化。2. 輋田:在“輋”地上开垦出的田地,一般以梯田为主,用于种植水稻、番薯、玉米等农作物,是輋民赖以生存的重要生产资料。3. 輋村:建立在“輋”地的村落,这些村落往往依山而建,房屋错落有致,保留着浓郁的客家建筑风格和传统民俗。4. 輋径:通往“輋”地的山路小径,蜿蜒曲折,是輋民日常出行、运输物资的通道,见证着山间生活的艰辛与坚韧。5. 輋岭:环绕“輋”地的山岭,岭上植被丰富,常有茂密的树林和竹林,为輋民提供木材、薪柴等资源。6. 輋峒:指山间较大的“輋”地,地势相对开阔,可容纳较多人口居住和耕种,有时也成为周边村落交流的中心。7. 輋溪:流经“輋”地的小溪,溪水清澈,不仅为輋民提供生活用水,还可用于灌溉农田,滋养着一方土地。8. 輋寨:在“輋”地建立的寨子,早期具有一定的防御功能,用于抵御外敌和野兽侵扰,后来逐渐演变为普通的聚居点。9. 輋坑:“輋”地中地势较低、较为狭长的区域,常形成小的谷地,适合种植一些耐湿的农作物。10. 輋岗:“輋”地中地势较高的土岗,可作为瞭望点,也可在上面种植果树、茶树等经济作物。

组词1. 輋民:指居住在“輋”地的民众,多为客家人,他们在山间平地开垦农田,繁衍生息,形成独特的生产生活方式和民俗文化。2. 輋田:在“輋”地上开垦出的田地,一般以梯田为主,用于种植水稻、番薯、玉米等农作物,是輋民赖以生存的重要生产资料。3. 輋村:建立在“輋”地的村落,这些村落往往依山而建,房屋错落有致,保留着浓郁的客家建筑风格和传统民俗。4. 輋径:通往“輋”地的山路小径,蜿蜒曲折,是輋民日常出行、运输物资的通道,见证着山间生活的艰辛与坚韧。5. 輋岭:环绕“輋”地的山岭,岭上植被丰富,常有茂密的树林和竹林,为輋民提供木材、薪柴等资源。6. 輋峒:指山间较大的“輋”地,地势相对开阔,可容纳较多人口居住和耕种,有时也成为周边村落交流的中心。7. 輋溪:流经“輋”地的小溪,溪水清澈,不仅为輋民提供生活用水,还可用于灌溉农田,滋养着一方土地。8. 輋寨:在“輋”地建立的寨子,早期具有一定的防御功能,用于抵御外敌和野兽侵扰,后来逐渐演变为普通的聚居点。9. 輋坑:“輋”地中地势较低、较为狭长的区域,常形成小的谷地,适合种植一些耐湿的农作物。10. 輋岗:“輋”地中地势较高的土岗,可作为瞭望点,也可在上面种植果树、茶树等经济作物。 11. 老輋:历史悠久的“輋”地,历经数代人的开发和传承,积累了深厚的文化底蕴和丰富的生产经验。12. 新輋:新开辟的“輋”地,通常是人们为了扩大耕种面积或寻找新的居住地而开发的区域。13. 大輋:面积较大的“輋”地,能够承载更多的人口和生产活动,往往成为区域内的重要经济中心。14. 小輋:相对较小的“輋”地,规模有限,但同样是当地居民生活的重要组成部分,可能以家庭为单位进行耕种和居住。15. 上輋:位于高处的“輋”地,水源相对较少,但视野开阔,有的地方适合种植耐旱作物。16. 下輋:地处较低位置的“輋”地,容易汇聚水流,土壤较为肥沃,是种植水稻等喜水作物的理想之地。17. 輋边:“輋”地的边缘区域,一般与山林接壤,生态环境多样,有丰富的野生植物和动物资源。18. 輋头:“輋”地的起始处或前端部分,可能是道路进入“輋”地的入口,也可能是农田开垦的起点。19. 輋尾:“輋”地的末端区域,相较于中间部分,可能地势更为复杂,开发利用程度相对较低。20. 輋道:在“輋”地内部修建的道路,方便居民往来、运输物资,对“輋”地的发展和交流起着重要作用。

11. 老輋:历史悠久的“輋”地,历经数代人的开发和传承,积累了深厚的文化底蕴和丰富的生产经验。12. 新輋:新开辟的“輋”地,通常是人们为了扩大耕种面积或寻找新的居住地而开发的区域。13. 大輋:面积较大的“輋”地,能够承载更多的人口和生产活动,往往成为区域内的重要经济中心。14. 小輋:相对较小的“輋”地,规模有限,但同样是当地居民生活的重要组成部分,可能以家庭为单位进行耕种和居住。15. 上輋:位于高处的“輋”地,水源相对较少,但视野开阔,有的地方适合种植耐旱作物。16. 下輋:地处较低位置的“輋”地,容易汇聚水流,土壤较为肥沃,是种植水稻等喜水作物的理想之地。17. 輋边:“輋”地的边缘区域,一般与山林接壤,生态环境多样,有丰富的野生植物和动物资源。18. 輋头:“輋”地的起始处或前端部分,可能是道路进入“輋”地的入口,也可能是农田开垦的起点。19. 輋尾:“輋”地的末端区域,相较于中间部分,可能地势更为复杂,开发利用程度相对较低。20. 輋道:在“輋”地内部修建的道路,方便居民往来、运输物资,对“輋”地的发展和交流起着重要作用。

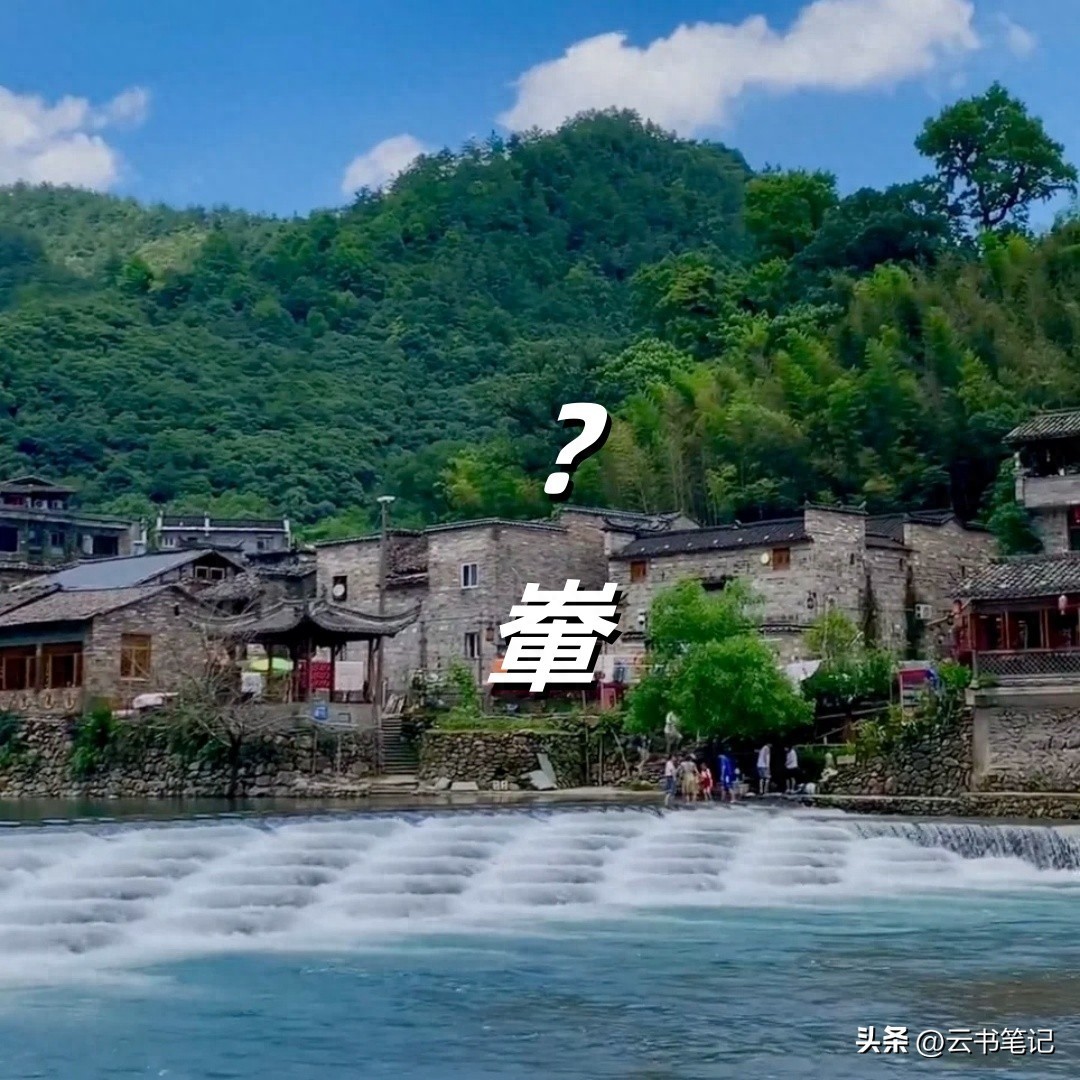

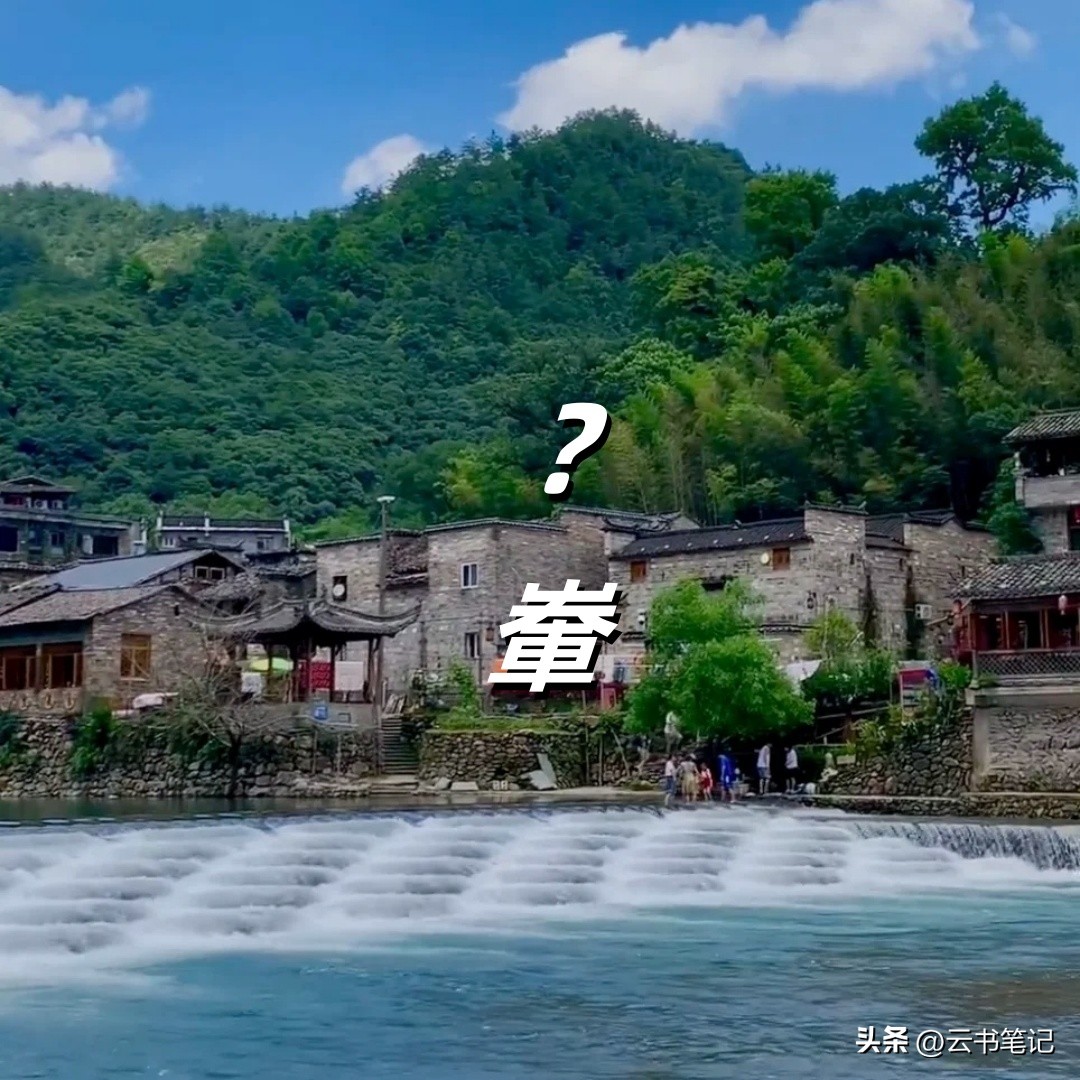

“輋”字里有个“车”,客家先民或许正是用这辆“车”,载着中原文明驶入岭南的莽莽群山。在梅州市梅县区的“麻輋村”,村口石碑刻着:“輋者,畲也,山间之田也。”原来“輋”同“畲”,《集韵》里解释为“火种田”,指那些在半山腰开垦出来的梯田平地。粤东的山多是陡峭的,唯有在某个山坳转弯处,才会突然出现一片平缓的谷地,像大山轻轻吐出的一口气息。客家人便在这样的“輋地”上搭起围龙屋,引水开田。惠州博罗的“禾輋村”至今保留着层层叠叠的梯田,春日灌水时,每一块“輋田”都像碎银嵌在青绿色的山体上,田埂边种着木薯和生姜,正是当年“刀耕火种”留下的生存智慧。

在深圳龙岗的马峦山深处,“輋吓村”藏在百年古樟树的浓荫里。村口阿婆说,“輋吓”就是“輋下”,指位于輋地下方的村落。这里的老房子用石块和黄泥砌成,门前晒着梅菜干,屋后竹林沙沙作响。十几年前修公路时,有人提议改“輋”为“畲”,但村民坚持用原字:“老祖宗传下来的写法,车字旁是记着当年推车进山的辛苦啊。”更有意思的是河源的“竹輋村”。村子被毛竹林包围,村民至今保留着编竹篾的手艺。清代《广东通志》记载“輋民善制竹器”,如今走进竹輋村,还能看到老人坐在门槛上,用篾刀将竹子劈成细条,编出淘米的筲箕、装物的箩筐。这些竹器边缘总要留一道“輋纹”——细密的斜线,像极了山地图上“輋”字的笔画。

在深圳龙岗的马峦山深处,“輋吓村”藏在百年古樟树的浓荫里。村口阿婆说,“輋吓”就是“輋下”,指位于輋地下方的村落。这里的老房子用石块和黄泥砌成,门前晒着梅菜干,屋后竹林沙沙作响。十几年前修公路时,有人提议改“輋”为“畲”,但村民坚持用原字:“老祖宗传下来的写法,车字旁是记着当年推车进山的辛苦啊。”更有意思的是河源的“竹輋村”。村子被毛竹林包围,村民至今保留着编竹篾的手艺。清代《广东通志》记载“輋民善制竹器”,如今走进竹輋村,还能看到老人坐在门槛上,用篾刀将竹子劈成细条,编出淘米的筲箕、装物的箩筐。这些竹器边缘总要留一道“輋纹”——细密的斜线,像极了山地图上“輋”字的笔画。 随着城市化推进,带“輋”的地名成了GPS里的坐标点。深圳的“輋吓村”早已被高楼环绕,但村尾的百年祠堂依旧香火旺盛,每年祭祖时,族谱上“輋”字的写法还要请村里的老先生用毛笔誊抄。惠州“埔輋村”成了网红徒步点,路标上特意给“輋”字注了音,却在介绍牌里写着:“这里的山輋地,曾养活五代客家人。”下次再遇见带“輋”的地名,不妨拐进去看看——那里或许藏着比字典更鲜活的故事,正等着被山风与时光娓娓道来。我是云书,一个拼尽全力寻找热爱的人,希望同频的你我,一起向着光,成为自己喜欢的样子,关注【云书笔记】,和大家一起成长。

随着城市化推进,带“輋”的地名成了GPS里的坐标点。深圳的“輋吓村”早已被高楼环绕,但村尾的百年祠堂依旧香火旺盛,每年祭祖时,族谱上“輋”字的写法还要请村里的老先生用毛笔誊抄。惠州“埔輋村”成了网红徒步点,路标上特意给“輋”字注了音,却在介绍牌里写着:“这里的山輋地,曾养活五代客家人。”下次再遇见带“輋”的地名,不妨拐进去看看——那里或许藏着比字典更鲜活的故事,正等着被山风与时光娓娓道来。我是云书,一个拼尽全力寻找热爱的人,希望同频的你我,一起向着光,成为自己喜欢的样子,关注【云书笔记】,和大家一起成长。