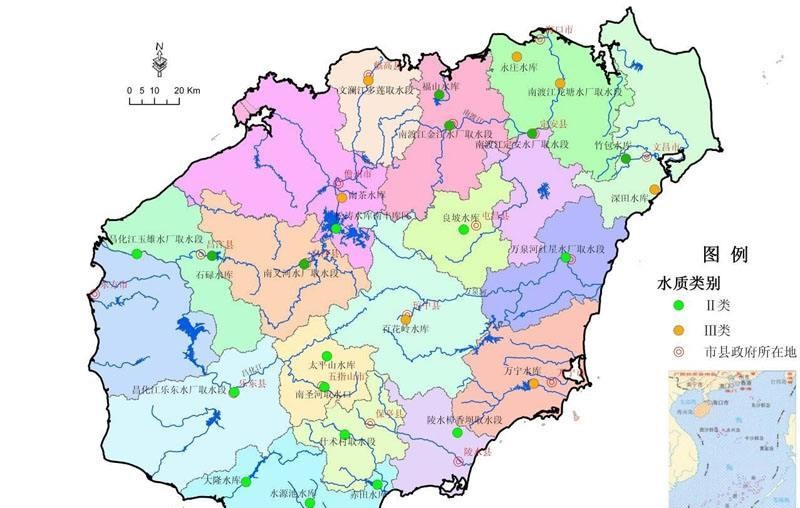

谁要是第一次查中国34个省级行政区的面积排行,打眼一看,常会直接想到新疆,这也算大部分人的下意识反应。可细究起来,新疆其实是陆地面积最大;要说全部(包括海域)面积最大,恰恰是海南。海南怎么可能比新疆还大?这事儿一说出来,常常让人一愣。海南总面积200多万平方公里,可三分之二以上都是海,陆地就3.54万平方公里。海上的“巨无霸”,陆上其实一点也不吓人。

1988年4月26日,海南省人民政府成立。海南身为省级行政区,比重庆、香港、澳门都早一点,比许多传统省份可年轻得多。23个省里,海南最晚“出生”,但“年纪小”却有着属于自己的故事。这岛啊,看着像新面孔,骨子里倒是一点都不新鲜。考古队在三亚挖出来的人类化石都有上万年历史——三亚人,看名字都自带海南标签。

春秋战国那会儿,百越人在这岛上自己折腾,成立了儋耳国。汉武帝动真格,公元前110年设置珠崖郡和儋耳郡,海南自此开始跟中央朝廷挂钩。这历史节点挺重要,等于自那以后,“落后离岛”正式变成了国家版图上的正牌成员。倒是海南流放地的身份,经常在历史书里闪现。五公祠,到现在还立着这五位贬谪到海南的历史官员的纪念祠堂,说白了这岛有点像大号隔离区,一到动荡年头总有外地人“被请”来这里。

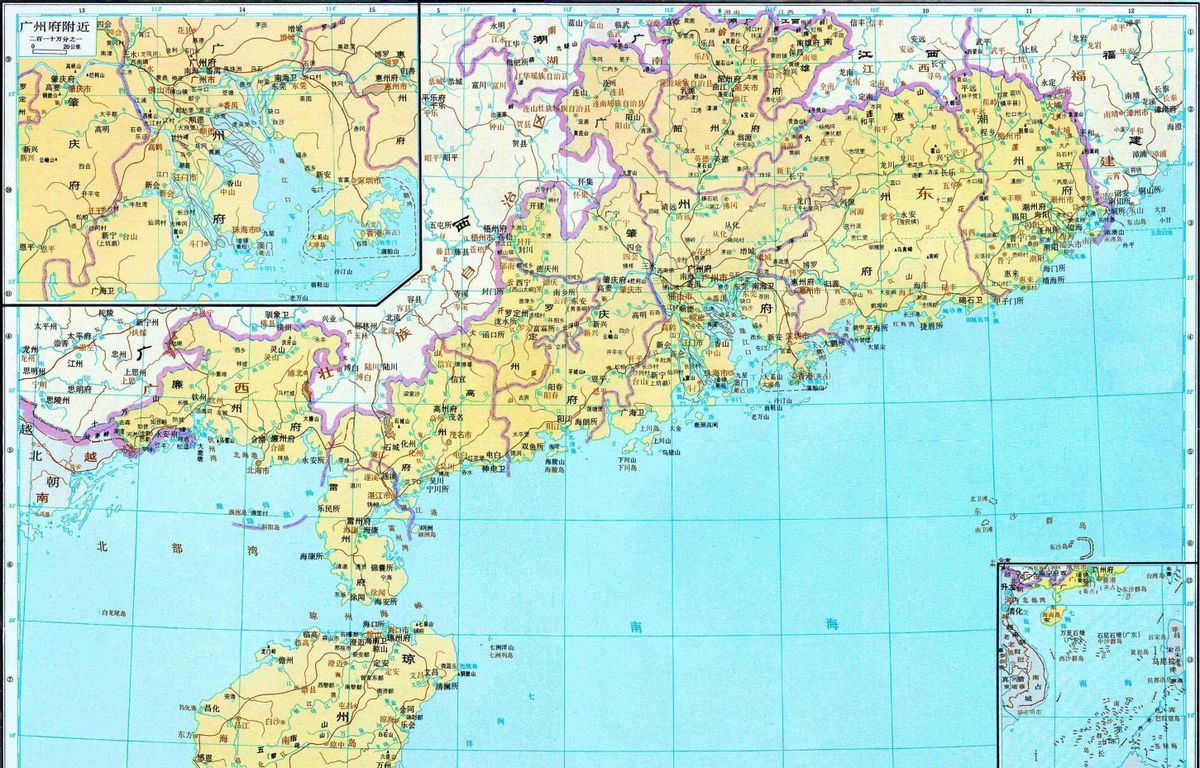

明朝时候,朱元璋决心整个国家收拾利落,把海南跟广东系在一块,府、州、县三级体制全岛铺开。琼州府高高在上,十三县分散在岛上。那也是从明朝起,海南变成广东的“尾巴”,什么大事小情都得仰人鼻息。

等到咸丰朝,西方列强带着铁甲蒸汽船打到门口,清廷被逼无奈,琼州成了通商口岸之一。轮船、洋行、外语,海南顿时不那么封闭了。可外面的世界其实贪婪得很,各国都盯着这块战略咽喉。于是,海防、海军、兵器建设在海南成了今天聊起还会感慨的“时代课题”。张之洞、左宗棠、李鸿章……一个个名字飘出来,洋务运动下“练海军”“建炮台”,打得火热,每天都像在跟时间赛跑。

可惜理想丰满,现实骨感。刚起步没两年,中法战争爆发,马尾海战让中方丢了主动权。法军舰像是在沿海撒网,两大岛屿台、琼就成了重点目标。海南成了楚河汉界外的孤岛,被战争一次又一次推到风口浪尖。1885年,中法打完,台湾设省,清廷看似“有了经验”却只是浅尝辄止,海南的事还是没上心。

台湾成省以示重视,海南?还是广东下辖一地。岛上管理权隔着琼州海峡,广东官员“鞭长莫及”,好像隔靴搔痒。张之洞很清楚这种窘境。铺电报线、买克虏伯炮、修大路、加驻军,他用尽各种办法。但最核心的,他没法绕开行政区划这堵墙。军事归广东指挥、经济由广东主导,战时反应慢,平时动作拖,海南早晚还是要“自立门户”。

张之洞折腾出十二条通路,既是修路也是修人心,到处督促商业往来。他觉得,不解决体制,海南是起不来的。效法台湾设省,那当然是良策。可老清朝当时已有太多烦心事,朝廷里各自忙乱,没人看海南这地儿。于是这建议搁浅了,海南还得再等。

可是到了光绪年间,清廷还是多少“眷顾”了海南一点。1905年崖州“升格为直隶州”,小幅调整,琼州府和数县分工明确。只是喊了许多年设省,这愿望就像落在海风里的蒲公英,飘到哪儿谁也说不准。

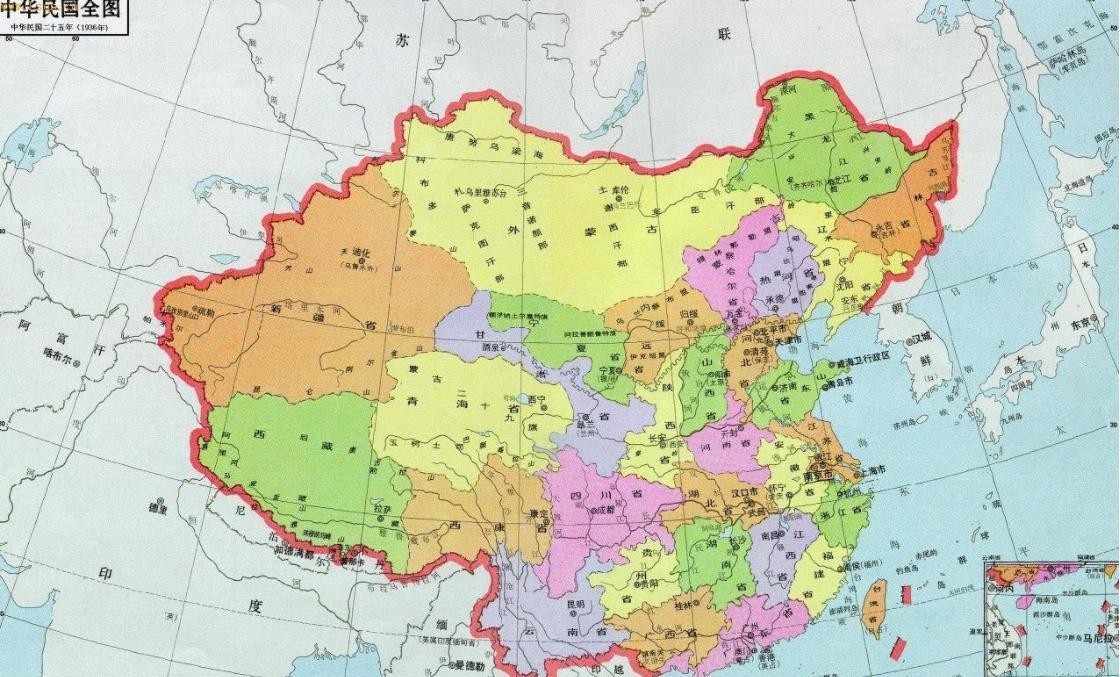

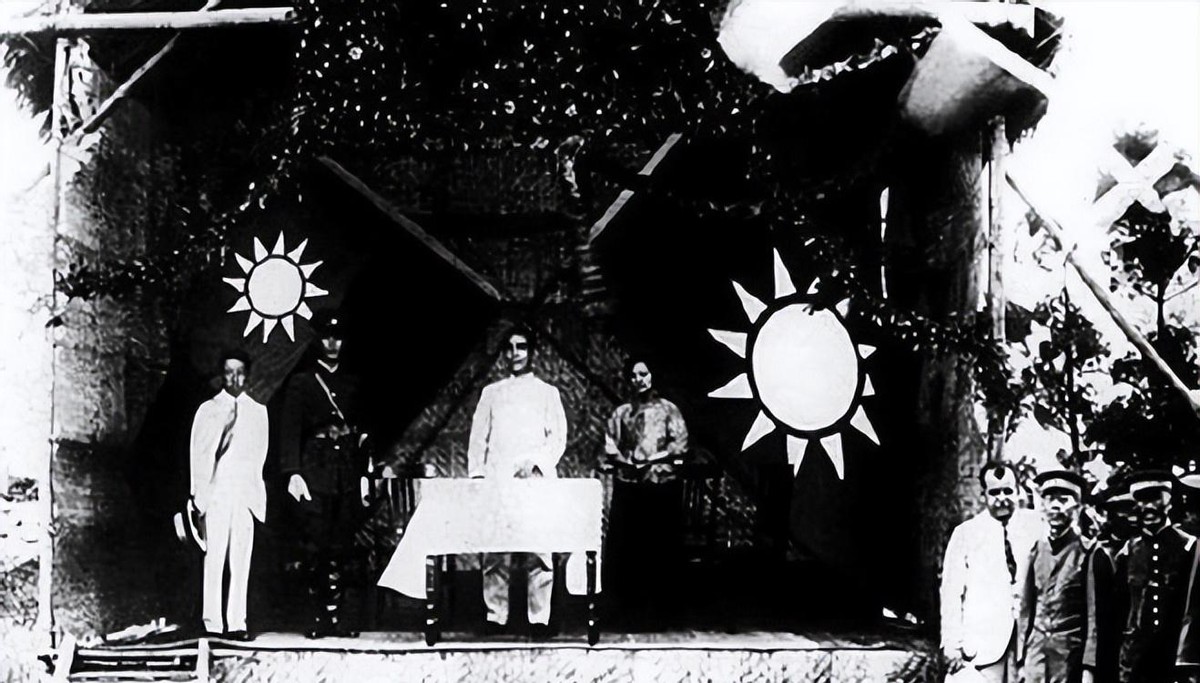

辛亥革命之后,海南行政依旧是清制一脉相承,“道下辖县”,外面怎样换天,海南总是波澜不惊。可到了1912年,孙中山走出来,明明白白喊出海南单设建省。遗憾的是,这想法被革命、护法之类大事冲散。孙中山回到广州又想拍板,偏偏陈炯明闹叛乱,海南又成了被“遗忘”的离岛。到了民国后期,孙科、陈诚等人再推动建特区、强化国防,关键节点来了战争就搁浅。抗战爆发,海南设省再次泡汤。

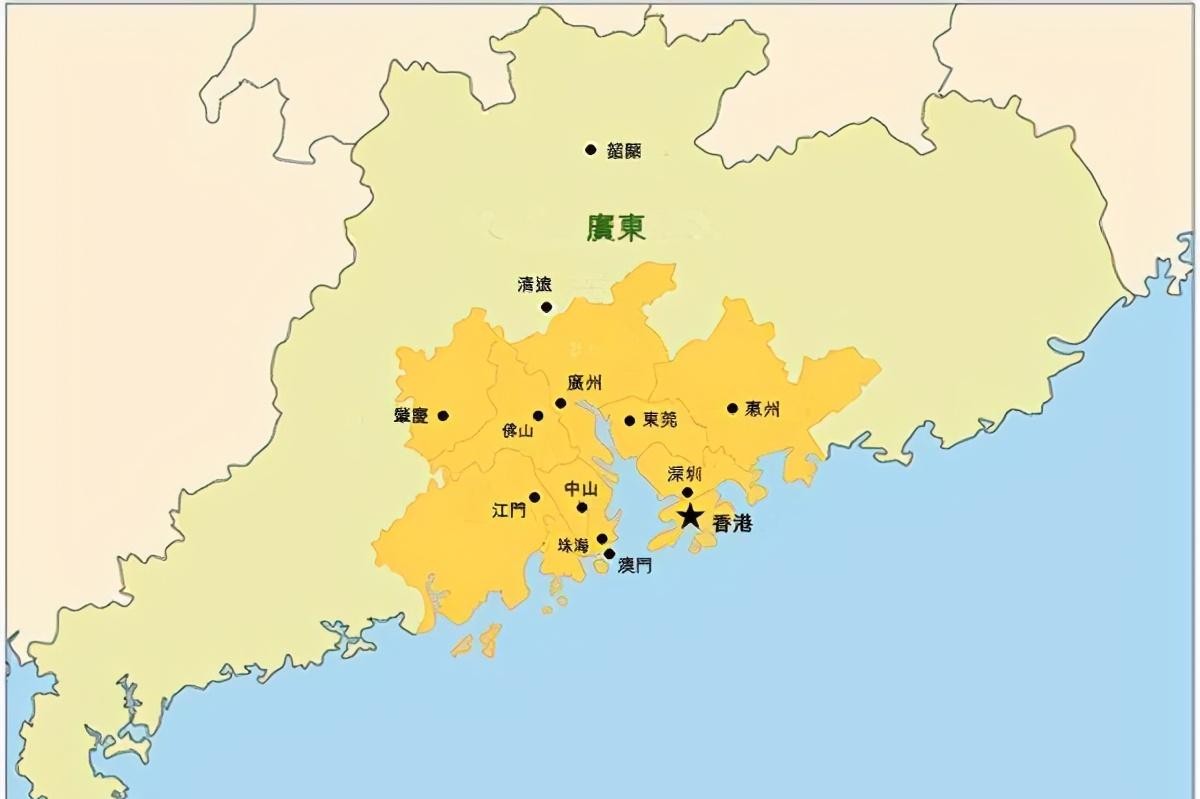

海南的变迁,跟广东始终有着千丝万缕的羁绊。明清以后,岛上虽说总列“特殊地位”,可大权始终掌控在广东。1950年解放后,海南由军区管理,次年归广东海南行政公署。这种“半独立”“半附庸”的日子一拖就是快40年。特殊之处在于,这40年里海南像“前哨站”,围绕军防工作兢兢业业,经济建设倒排在很靠后。

70年代的南海石油争端,外界风浪多,一些邻国趁机侵占岛礁,信息层层上报。海南本归广东,下级还要报上级,紧急事情就延迟了,国防外交配合变得不顺畅。广东工作负担沉重,海南又不是主角,落实下去自然慢。这一桩桩问题,终于到了不能再拖的地步。**海南单独成省,在国防和行政效率上,分明是迫在眉睫。**

改革开放后,海南的角色越来越敏感。南海成为能源、贸易枢纽,九成以上进口石油都要过海南一程。广东这头虽然靠海,经济特区遍地,可海南远离珠三角,根本受不到多少辐射。新产业进不来,基建薄如纸,外贸通道堵着,人才流动受限。到1980年代,中央把海南未来列为重点,开会、调研、酝酿,步步推进设省议题。

1987年6月,邓小平会见外宾时一句话——“海南岛好好发展起来是很了不起的”——立马被全球媒体捕捉到,好多外资企业提前扎营踩点,岛上热闹起来。消息传到岛内,“闯海南”成了热词。经历35年沉寂后,这儿像迸发了一股被压抑太久的活力!

紧接着国家再下一城,不仅设海南省,还把它变成全国最大的经济特区。“特区加省”的新组合,这可是提前为海南配齐了政策“尚方宝剑”。1988年4月,一纸公文,海南独立,有了自己的大印,从此名正言顺。短短13天后,省政府挂牌,海南独自走自己的路。之后国家政策扶持不断下发,地权拍卖、企业注册、交通政策,一项项改革直接落地。政策风暴下,各路人才、资本、企业潮水般涌来,上世纪末的“十万人才下海南”,差不多和深圳当年的状况一样热烈,甚至一度喧嚣更甚。

海南经济特区的故事,至今不少人还能现身说法。90年代大起大落,财富泡沫和危机一度同时上演。有人靠房地产快刀致富,也有人赔得家底干净。可纵然有不少波折,海南GDP涨了二十多倍,城乡收入更是放大数十倍。数据门户查得到,1991年和2017年相比,海南进出口总额增长了700%。2017年琼州海峡车流量首超1400万辆次,博鳌论坛年年开,海南机场吞吐量从没断过往上窜。

海南构建的国际航线网络在全国也是数一数二,航空公司谁都想分一杯羹。落地签证、第三至第五航权开放,注入海南的是无数机会。当然,海南也有压力,比如“三产”过重,土地资源有限,生态与发展经常矛盾,很多改革那真不是一句政策就能解决。

可是海南带来的经验也挺有意思,改革红利转化为现实优势,这种“先行先试”本质上对全国都是一种探索。像那博鳌论坛,起初谁都没在意,慢慢成了中国对外沟通的名片。生态、旅游、会展、免税购物,海南的“窗口”特征一览无遗。它能不能走到下一个高峰,谁也不敢下定论——毕竟有时候发展路径未必能复刻深圳的故事,岛屿经济局限性依然存在。

但海南跟新中国其他任何一个地方都不完全一样,它既像流放地、也像前哨、再是试验田。走到今天,海南从边陲成了窗口,大浪淘沙无数次,留下的是混杂、复杂、不完美的独特样子。

海南的建省历程,是中国现代化进程中,一个始终擦肩又最终赶上的小插曲。不论接下来会遇见什么,海南还在自己的赛道上探索着呢!