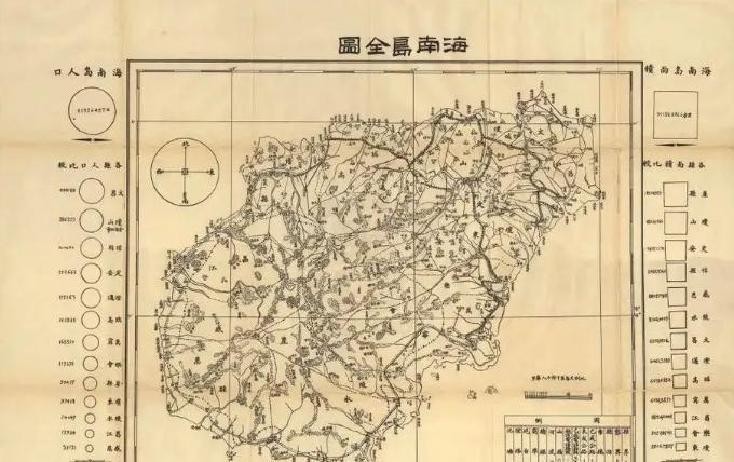

海南,地处中国的最南端,名字的由来其实很简单。唐贞观五年,设琼州,之后几经更迭,最终用“海南”作省名,直接而不张扬。据明清地方志说,琼山上散落白色光润的奇石,一度让人误以为玉,县名也就顺理成章地来了。追溯到南朝梁大同年间,崖州才算是中原王朝首次完整统治海南全岛,这细节多少让“琼崖”这个名字泛起历史余温。可是早年的崖州治还是在今儋州,后来才挪到琼山,时间轴上一路摇晃过来,不少地方名沿用、变音、甚至消失。到底哪一个才是海南“首府”,这事也没必要纠结,反正翻书看志都写得模棱两可。

从明到清、从琼州到崖州、珠崖、儋耳……地名像被甩在棋盘上的麻将,珠崖又写作朱崖,琼管、儋崖等等。甚至“极外”、“海外”、“南荒”也有人用,听着生僻,但历史中古人喜欢用方位打标签。反正归根到底,一座岛屿,南海边上,名字越多变化越多。有时还真不如现在省里那些直白的新命名来得省心。

海南现在地级市、县级市、自治县加一起,行政区划层级挺丰富。海口、三亚、儋州、三沙是地级市。万宁、五指山、文昌、琼海、东方归县级市。定安、屯昌、澄迈、临高是县,这里多民族成分重,白沙、昌江、乐东、陵水、保亭、琼中,则加上“民族自治县”字样。每个名字背后的故事,不是文献里一锤定音,也不是所谓“网络传说”。与其抱着系统性专题不放,倒不如直接翻下一页,随手捡一个有意思的地名聊聊,未必就能理得清头绪。

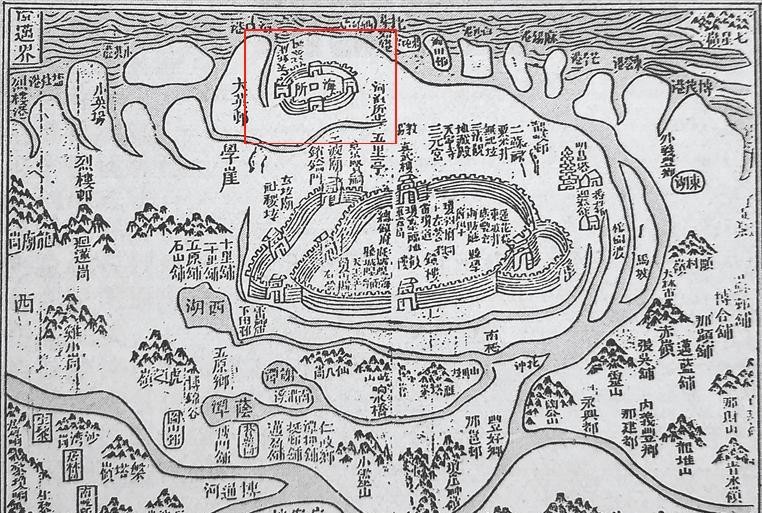

海口——南渡江边的地名,不复杂。最早叫白沙津,再后来官方设名“海口”,千户所、后卫所,仿佛永远紧跟军事要地的痕迹。宋神宗年间才有明确记载,新中国成立以后逐步上升为海南政治中心,直至“海口市”定格在地图上,省会地位没人质疑。当地有过琼山县、琼山市各种变化,把所有乡镇合并,换花样组区。权力、人口、经济,都赶着和省会标签捆绑。不过你说“海口人就是海南人代表”?真有人会同意吗。

琼山县这名字自宋起就是州治,几百年下来政治、军事、文化活跃。可惜到了2002年,行政区划一刀切,全部并进海口,村镇被拆分重组。历史感像是掉进了大都市的楼群缝隙里,谁还记得当年琼山县的地标和故事?这么干不算浪漫,但管用。

三亚,河边地名的说法总感觉敷衍。官方说三条河成丫字形,叫三亚;有人考据河里流域、村名变化,拼凑出三亚、三亚铺、三亚港,再套个“黎话乌鸦田”的音译说,民俗学家的自信有时让人怀疑是不是把线索想复杂了。南宋时“逆贼”陈明甫自称“三巴大王”,有关三亚村的谐音来源说法,也像是茶馆里的闲谈,没有凭据。倒是黎汉杂居、迁徙轨迹,剩下只言片语,没理由不相信流动人口对地名的影响。这里吉阳、崖州、临川、椰根,全是从行政与民生杂糅出来的,名字之间切换自如。到底是哪种说法靠谱?也未必有人敢拍胸脯。

唐代时期属振州、崖州,地盘划分不断地拨乱反正。三亚作为极南一隅,环境幽深、山林茂密,是早年汉人迁徙与黎人杂居的典型。纵然行政区划变来变去,这片土地的底色始终未变。三亚市与崖州区、吉阳区如今挂着老名字,实际上地域和人群的交汇点,只是城市化的某段回声罢了。史书写得再详细,也挖不出底。

儋州则一路从“儋耳”演化来,西汉元鼎五年始定郡名。学界一直争议“儋耳、离耳”说法,到底仅指儋州还是全岛,没人讲得清。崖州统辖全岛时期,儋州作为西部地缘点,一直有自己的地位。民国年间改为儋县,直到2015年升为地级市。倘若不看地图单听名字,恐怕也说不上有什么特别。

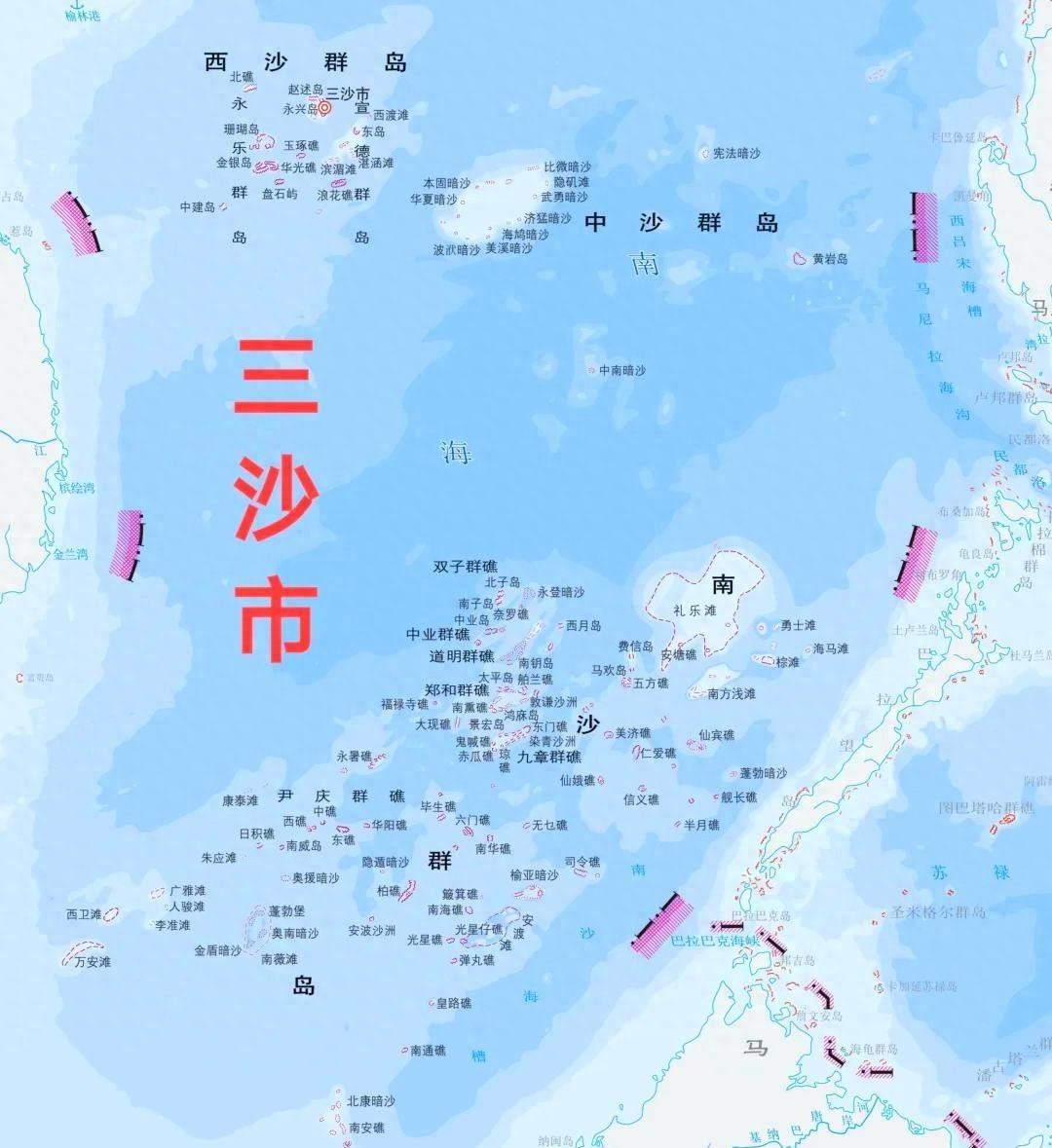

三沙市的成立简单直接,因为它要管理西沙、中沙、南沙三个群岛。名字纯粹行政口径,不过岛礁历史久远,西汉、东汉已有人出海。马援南征据传路过,长沙马王堆汉墓的地图也画了南海,细节是否都靠谱,有待验证吧。建国后群岛事务反复整合,最终2012年设为三沙地级市。岛礁对全国意义毋庸置疑,可本地居民群体呢?这个问题公开资料没怎么细说。

万宁,历史名字花样多,万安、万全、万州、万县……起起落落。自唐贞观设万安县,宋时降格为军、县,到最后才确定“万宁市”的行政名分。每一个变动背后或许有一纸皇命,或许只是人口迁徙自发调整。其实,今天的万宁更多是工业、旅游发展的新节点,说白了,历史只是官方文件上的一行字,现在让外人记住的只有东山岭和温泉。

五指山市的名字就更直接,五指山像手指,是最中部的高峰群。当地政府驻地叫通什,黎话“山谷连片田地”的音译而已。设五指山市本意是为了凸显少数民族自治特色,但真实的民族互动和土地利用方式,很少人真的关心。只要旅游开发顺利,行政划分更多只留下符号而已。

文昌则因河而名。汉时叫紫贝县,唐改为文昌县,自此安然沿用了千年。倒是近二十年来,文昌航天发射基地频繁登上新闻,地名在现实与理想之间拉锯。历史味虽然还存在,实际上新的产业和人口迁徙正重塑本地社会。

琼海是自琼州沿海的方位所定,词语意思老实不新鲜。唐朝是乐会县,后分会同、琼东,再到合并为琼海。区划一变再变,但现在提起琼海,年轻人想到的多是博鳌论坛。不是地名故事决定了城市性格,而是新产业盖住了旧地名历史。

东方市的诞生多少有些突兀。1952年组建县政府,随便选了个东方村当驻地就叫东方县。以前叫感恩县,听起来有点文艺范,但后来拆分合并,名称直白,显得省事。“东方”没多少历史底蕴,可感恩县这个名字,查到的却多是古代记载。选哪一个更有代表性?这个问题留给地名学者们持续争论吧。

定安、屯昌、澄迈、临高,这几个县本身就是因地制宜。定安取“安定”,元朝设置。屯昌根据当地墟市命名,澄迈则取两处地名首字,临高沿袭原临机县、村名。名字拆解出来都带点自说自话的意味,实在找不到什么统一标准。但这样也好,每一个字背后总能拉出一大堆线头,讲得进去的故事并不多,有些细节被遗忘了也没人追问。

白沙、昌江、乐东、陵水、保亭、琼中,这些自治县大多以地名、方言或自然景观命名。比如白沙,原叫“薄沙营”,演化而来。昌化江的昌化县后改昌江,乐东因地理方位和移民新设而得,陵水是河水名,保亭来源宝停司,琼中只是海南岛的中腹。到了二十世纪,民族自治加进去,名字背后不再只是地理,而是政策和法律的一部分。不过,民族特色真的靠名字体现吗,谁能肯定?

最大的疑惑是,地名的演变究竟在多大程度上受历史、地理的影响,还是说大部分只是行政官员的一时安排?有人认为,地名沿用体现历史脉络不应妄改。但主政者出于管理效率不断调整,新老地名交织,让人时常出现身份混淆的尴尬。而且,官方记载与坊间流传的信息经常对不上,哪一头才算“正本清源”,谁又能给答案?

这一串串名字说起来条理清楚,实际上层层叠叠。海南地名的形成,有自然演变的,也有人工切割的,背后的人事更替、社会变迁仿佛都浓缩在行政区划的推进顺序里。外地游客可能只记得海口、三亚的机场名字,本地人却记得老地名的情感寄托。历史的复杂与现实的简单同在,二者真假真假,真的很难说得明白。

总之,海南的每一座城、县、镇都有自己的来头。不用“格言”也无需“总结”,地名在历史与现实之间犹疑踟蹰,故事是真还是传说,不妨自己慢慢翻找。那些旧志、故地、传说与今日的结合,到底算进步,还是损失,也许只有走访老街、村落才能摸到点皮毛。等下次再问海南哪里最有历史底蕴,谁能说得清呢?