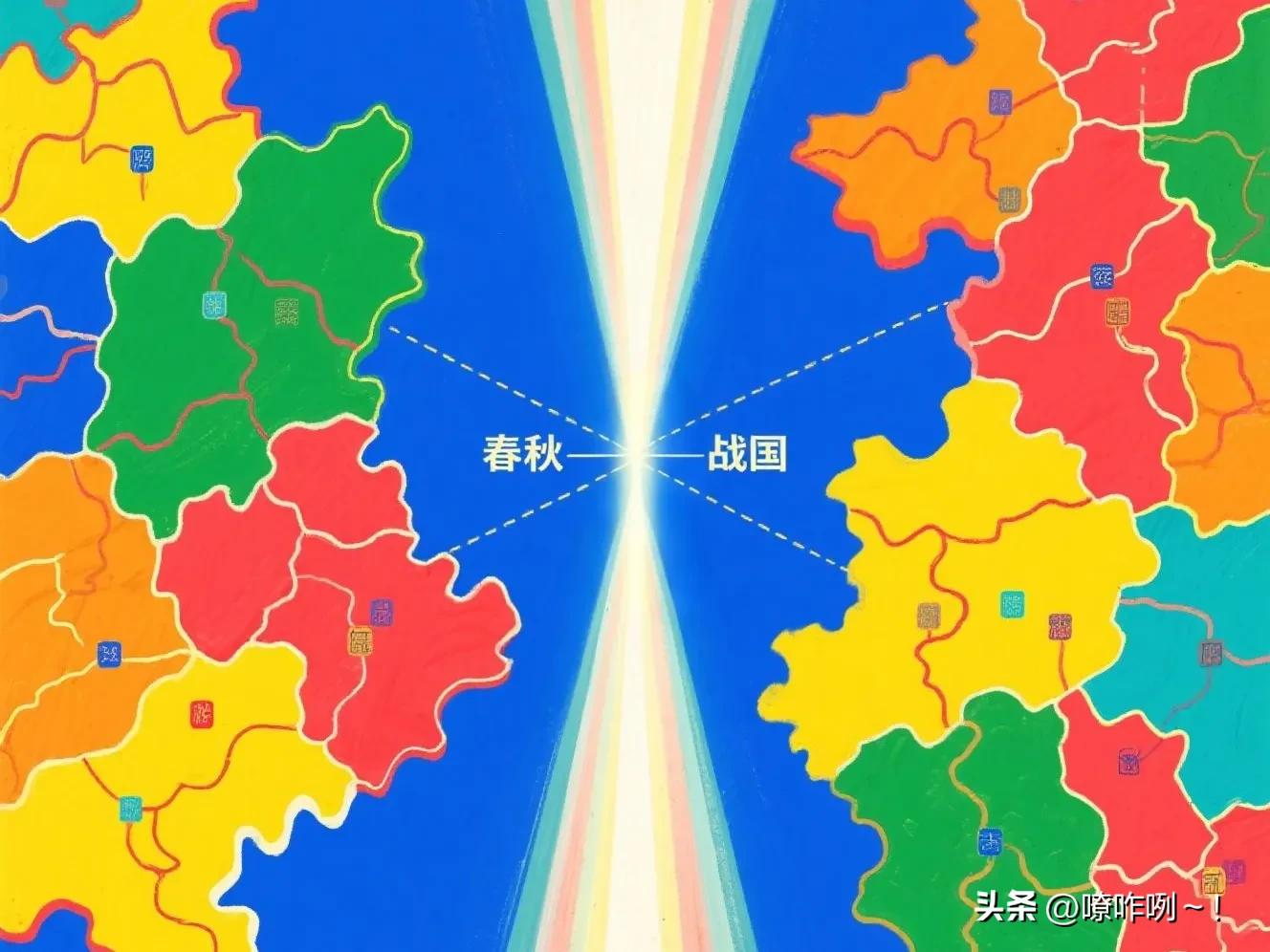

我们经常听到“春秋战国”,这两个时期紧紧相连,却又有着截然不同的时代特点。那春秋和战国到底是咋划分的?又为啥一个叫“春秋”,一个叫“战国”呢?今天咱就好好捋一捋。

为啥叫春秋和战国

“春秋”名称的由来

这得从一本史书说起,鲁国的史官把当时各国的大事,按年、季、月、日记录,一年分春夏秋冬四季记载,这部编年史就叫《春秋》。后来孔子对它精心整理修订,让它成了儒家经典之一。在西周和东周,文化教育和书籍被贵族垄断,各诸侯国的史书基本不对外公开。战乱一来,这些史书大多失传,偏偏鲁国的《春秋》因为孔子保存了下来,后人就用“春秋”指代这段历史 。

还有一种说法和古代的政治活动有关。在上古时期,春季和秋季是诸侯朝觐王室的时节,这两个季节对国家政治生活很重要,史书记载的大事也多集中在这时候,所以用“春秋”代表一年,进而成为这个时期的称呼 。

“战国”名称的由来

“战国”这个称呼,是因为当时各国混战不休。西汉史学家刘向编撰《战国策》,记载了这一时期纵横家的政治主张和策略。书里引用赵国名将赵奢的话“今取古之为万国者分以为战国七” ,以及纵横家苏代的话“凡天下之战国七”,把七个强国互相征战的时期称为“战国”。从此,人们就把春秋之后到秦朝统一前,各国激烈争斗的时代叫做“战国时期” 。

春秋和战国的划分争议

关于春秋和战国的划分,史学界一直争论不休,主要有以下几种说法:

以《春秋》记载的终点为界

《公羊春秋》和《谷梁春秋》记载了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)的历史。这242年的时间,和周平王东迁(前770年)后的历史时期大致相当,所以有人把鲁哀公十四年,也就是公元前481年,作为春秋和战国的分界线 。这就好像接力赛,《春秋》这本书跑到公元前481年就停下了,后面就进入战国阶段。

以周元王元年为界

司马迁在《史记·六国年表》里,把周元王元年(前476年)作为战国的开始。因为周天子是天下共主,在秦统一前,大家习惯用周天子纪年,以他的在位时间划分时代,更有权威性。现代史学家郭沫若就认同这种说法 。想象一下,周天子就像一个大舞台的主持人,他宣布一个阶段结束,新的阶段就开始了,周元王元年就是这个关键的宣布时刻。

以越王勾践灭吴为界

从军事角度看,春秋时战争主要是争霸,大国之间互相攻伐,但不灭国、不绝祀,灭国主要是大国吞小国。可到了战国,战争以兼并为目的,大国不仅吞小国,大国之间也互相兼并土地、消灭对方国家。越王勾践在周元王三年(前473年)攻灭大国吴国,符合战国兼并战争的特点,所以有人把这一年当作春秋和战国的分界线 。不过这种分法也有问题,勾践是春秋最后一位霸主,把他的霸业划到战国,就有点乱套了,就好比把一场戏的高潮部分放到了下一场戏里。

以《左传》记载的终点为界

《左氏春秋》(《左传》)记载了从鲁隐公元年(前722年)至鲁哀公二十七年(前468年)的历史。它的起始时间和《公羊春秋》《谷梁春秋》一样,但截止时间不同。鲁哀公二十七年恰好是周贞定王元年,和前面说的以周天子在位时间划分类似,以天下共主的时间来分界,也有一定道理 。这就像是以一个重要人物的任期结束,来划分不同的历史阶段。

以三家灭智氏为界

春秋末期,晋国大权落到智、韩、赵、魏四大公卿氏族手中。智伯瑶想恢复晋国霸业,让四家各出万户城邑给晋公,他自己先献城,还迫使魏韩两家献地,可赵襄子拒绝了。周定王十四年(前455年),智伯瑶联合韩康子、魏桓子围攻赵氏,赵襄子死守晋阳城。后来智伯瑶引晋水灌城,赵襄子派张孟谈策反韩魏两家,智氏大军被歼灭,韩赵魏三家瓜分了智氏封邑 。智氏被灭后,虽然三家还没被封为诸侯,但晋国公室已经名存实亡,战国七雄的格局基本形成,所以有人把公元前453年作为春秋和战国的分界线 。这就像一个公司原本有四个大股东,其中一个被另外三个联合干掉了,公司的格局彻底改变,进入了新的发展阶段。

以三家分晋为界

虽然韩赵魏三家灭了智氏,但还没得到周天子册封,不算真正的诸侯。周威烈王二十三年(前403年),三家派使者去周王畿,请求周天子封他们为诸侯,周威烈王无奈承认了他们的诸侯地位,从此韩、赵、魏被称为“三晋”,晋国名存实亡,“战国七雄”真正形成 。司马迁觉得周天子册封这件事,是“礼乐崩坏”的根本体现,而礼乐制度是维护周朝统治的重要纽带,它的破坏是周朝统治的重大事件,所以把“三家分晋”作为《资治通鉴》的开篇。《资治通鉴》影响力很大,后世很多人就以这一年作为春秋和战国的分水岭 。这就好比得到了官方认证,一个新的时代正式开启。

以田氏代齐为界

和“三家分晋”类似,“田氏代齐”也是卿大夫夺取国君之位的大事,同样标志着周朝礼乐制度的崩坏。姜氏齐国传到春秋后期,大权旁落,国内吕氏、高氏、国氏三家共保齐国社稷。后来卿大夫相互攻伐,田氏崛起,在周敬王三十一年(前489年)执掌齐国国政 。到周安王十六年(前386年),田氏彻底掌握朝政,田和把齐康公放逐到海上,自立为国君,还被周安王册命为齐侯,得到诸侯列国承认 。有人认为这一事件也可以作为春秋和战国的分界线 。这就像是一场权力的大洗牌,旧的秩序被打破,新的势力上位。

以晋国彻底灭亡为界

周威烈王承认韩赵魏为诸侯后,晋国公室虽然名存实亡,但还存在。直到周安王二十六年(前376年),韩哀侯、赵敬侯、魏武侯联合灭了晋国,瓜分全部土地,把晋景公废为庶民,晋国作为公室诸侯彻底消失 。这一年也是周安王在位的最后一年,以天下共主周天子作为界限,也算名正言顺,所以有人把这一年当作春秋和战国的分界线 。这就像是一场漫长的告别,晋国这个老牌诸侯国彻底退出历史舞台,战国时代进入新的篇章。

目前普遍采用司马光在《资治通鉴》中的分法,以周威烈王分封韩赵魏三家为诸侯的前403年为分界线 ,不过其他说法也都有各自的支持者 。

春秋和战国的不同之处

政治格局

春秋时期,周王室虽然衰微,但还是名义上的天下共主,诸侯以“尊王攘夷”为旗号,打着周天子的幌子争夺霸主地位 。这时候的战争多是争霸性质,规模相对小,而且还讲究点“周礼”,比如不斩来使、不攻击老弱等 。各国政治结构还是以分封制为主,卿大夫势力还没完全崛起 。就像一群同学在学校里,虽然老师(周天子)管不住大家了,但表面上还得尊重老师,同学们之间打架也还讲点规矩 。

到了战国,周王室彻底没了存在感,诸侯纷纷称王,谁也不把周天子放眼里 。战争变成了赤裸裸的兼并,目的就是扩张领土、消灭敌国,规模大、手段残酷,“周礼”完全被扔到一边 。各国为了增强实力,纷纷变法图强,中央集权制度逐渐取代分封制,卿大夫夺权、士阶层崛起成了时代特色 。这就好比学校里彻底没了老师,同学们为了抢地盘、当老大,开始不择手段地大打出手 。

社会经济

春秋时期,虽然生产力有所发展,但总体还是比较缓慢。农业生产主要靠人力和简单工具,土地制度还是以井田制为主,商业活动也不算发达 。人们的生活相对稳定,社会阶层划分比较固定 。就像一个小村落,大家按部就班地生活,每天干着差不多的农活,很少有大的变动 。

战国时期,铁器和牛耕开始普及,这可不得了,一下子大大提高了生产力 。土地私有制逐渐确立,人们的生产积极性提高,商业活动也变得活跃起来,出现了很多大商人和商业城市 。社会阶层流动加快,平民有了更多机会改变命运 。这就像是小村落突然通了公路,来了很多新的机会,大家开始忙着赚钱、改变生活,村子变得热闹又充满变化 。

文化思想

春秋时期,文化上还是以“礼乐文化”为主导,大家多少还守着一些传统的礼仪规范 。思想领域开始出现“百家争鸣”的苗头,像孔子提倡“克己复礼”,就是想恢复传统的礼乐制度 。但这时候思想的碰撞还不算特别激烈 。就像平静的湖面,开始泛起一些小涟漪 。

到了战国,“百家争鸣”达到高潮,儒、墨、道、法等诸子百家各抒己见,互相辩论 。不同学派的思想对各国政治、经济、文化产生了深远影响 。这时候的文化多元性特别强,各种新思想、新观念层出不穷 。就像一场热闹的大辩论会,大家都在发表自己的观点,谁也不服谁,思想的火花到处飞溅 。

春秋和战国虽然紧紧相连,但从名称由来、划分界限到时代特点,都有着明显的不同 。它们共同构成了中国历史上一段精彩纷呈、充满变革的时期,对后世产生了深远影响 。

【辛苦友友阅读,如果喜欢,敬请关注!待续...】

【声明:本文由作者策划并借助AI工具辅助创作,核心内容源自网络公开资料,观点仅供参考,不构成事实定论,欢迎理性探讨。】