北京城的故事,从来没有安静过。放在北中国,千年沧桑、岁月翻涌,有多少人的人生冷暖,与这方城池死死纠缠。三千年过去,潮起潮落,一身风骨的北京,始终没法安稳下来,六个朝代一茬又一茬地在这里烙下了深深的印记。说北京是条大河,浪涛里沉着一层垢土也未必妥当,可也没人能掩住它的光。事情得慢慢道,要不然你肯定就糊涂了。

最开始,事情和别人家不一样。西周的分封制落到了燕地,召公奭被封,琉璃河边的小城第一次变成了华夏天下地图上的一块印记。也许那会儿人们根本没想到过几千年后,一座城市的脉络会和琉璃河边一把青铜鼎连在一起。燕国都城,折腾着就搬去了蓟城——现在房山到北京城一路的尘土,早在那时候就被马蹄给翻了个遍。战国乱世,燕人穷苦得很,也拼命苦撑着八百多年没垮。偏远、偏北,外人总觉得他们只是守着荒地,但八百年后轮到秦来,燕也终归留下点什么。北京的种子算是在这里撒下。

辽人出场时正赶上五代十国的乱局,耶律德光手笔大,直接把幽州升格玩到五京之一。辽南京,旧时燕京。这一下,北京的地位被推了个小坡。虽然还算陪都,草原与农耕两种气息全混成一锅杂味汤。两百年的北京,辽与汉、契丹与汉人,城池里突然多了字眼上的多样混杂,路边小摊的熏马肉大饼,和宋地软饭一道卖。辽搞经营,也没落下文化交流,不然后来的北京怎么能起得来?可你说辽真关注北京?有点勉强,京都的气度,还是新鲜事物,老百姓心里都没什么感觉。

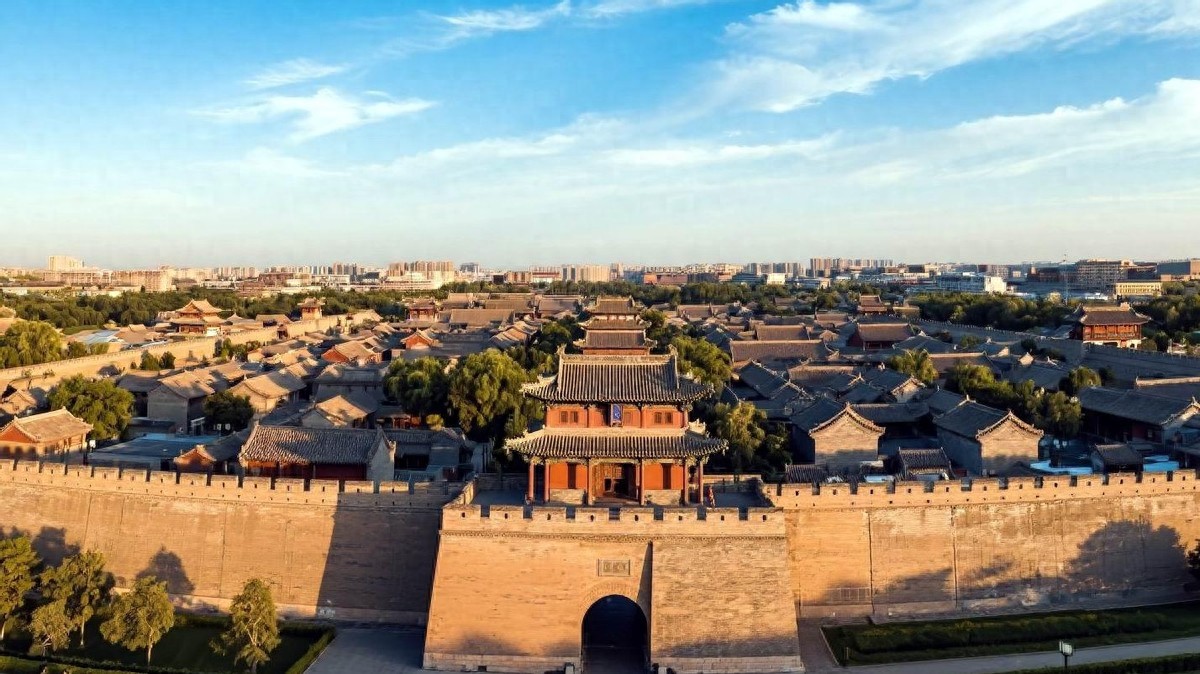

到金朝事情变味了。1153年,金王朝下了大赌注,把都城扔到燕京,取名中都,心气摆出来了。上京毕竟太北,驻守不易,皇帝也想左右逢源。中都一块地成了战略要点,地处疆域正中,南联北通,漕运便利。金中都立起来,城市一番大改造。一夜之间,人口集聚、行商络绎、风流人物你方唱罢我登场。金的中都未必一开始就能盖住南方那些老大哥,可几年工夫光景就亮堂多了。历史上的大迁徙和大建设,从来都不是纸上谈兵,城里走一圈,鼻子里都是新泥的味道。

这一轮轮的变革,到元朝又翻了个新花样。1260年,忽必烈拖家带口的来了,北京近郊荒草里新建元大都,金朝老城被遗弃。元大都讲规矩,城市设计能工巧匠,街市划线,南北直、东西横,外来旅人到了都得捏把汗。大都成了当时世界级都市,中外使节都得上表,商队来来往往,道路、河流、市场全都大起来。蒙古与中原文化撞在一个锅里,冒出许多怪味道。欧亚商贸繁荣,连Marco Polo都说这座城市好得紧。不同的人有不同的感受,有的觉得新奇,有的看不上,反正在北京街头,啥人都有。

明朝的时候,北京的地位,真正上升了。朱棣起了念头,南下夺位后仗着北方防线得用,干脆一锤子定音,把都城迁到北京。城市搞大改造,紫禁城、皇城、南北城墙一批批往上盖,老城模样都跟着走样。官员、书生、儒生全聚到一处,好不热闹。太庙、社稷坛接连连排,南郊还有天地坛、先农坛。学校、书院一茬茬来了,文化火热,士子聚集。你要说这里是不是全国中心?恐怕也得打个问号,南京的遗望还在,可北方这块地方气场早就压住了。明朝的人讲究排场,北京外貌、格局越来越现代了。

一切到清朝还在继续。1644年,大顺乱世,清军顺理成章进了北京。新来的满洲贵族也没什么创新,就着明朝老本倒腾,一轮加固修缮,皇权却变得更集中,中央机构严密了不少。清朝的京城规矩、宫殿、人事,都没什么太大新花样。满汉合流,胡同里头普通百姓的日子倒是挺新奇。京剧、曲艺,旧式园林也在这时候成了大气候。谁能想到,百年后王朝气数尽头,1912年帝王退位,北京都城的招牌,表面上算挂了。其实,城市的底色早就悄悄变了。清朝的收束,没有给北京画上休止符。辛亥分水岭后,城市发展反而更快,铁路、厂矿、洋人影响接连进来。文化的新旧杂糅,城墙倒了,新楼起来。北京地位始终没有失去,一座城的延续就在不完美与折腾里头。

回过头看,北京之所以珍贵,也许就是因为它一直被动摇着。历代朝代的印记并不是顺美的堆叠,而是剥离、篡改、磨合、矛盾。燕人坚韧也许早忘了,明清的排场也显得有点故作姿态。可你要说没有根?偏偏老城里每根砖石都扎得稳。日子总没完,今天偶尔在什刹海边喝碗茶,或者大栅栏里瞧见某个角落的老楹联,冷不丁还会想起谁人在金中都城门边抬过石头,或者辽人的骑马疾驰而过。北京的厚重从来不是说给别人听的,而是在乱莽莽生活缝隙里头,被看见的烟火气和历史气。

其实谁都能说北京是六朝古都。有些人愿意往里头加严肃,觉得就是正统延续。有人却只把它当做换了一层皮,实则气都没变。更奇怪的是,每一个新朝代,有的说是融合,有的觉得是抢夺,没人见过头绪全的故事。很多细节其实难以考据,老一辈只凭传说,或者碑文。考古学家最新发布报告,说琉璃河遗址里发现新的祭祀坑,可能和召公有关,也有人觉得不过是巧合,你说真有绝对证据吗?老北京人对历史的敏感,往往比学者还清楚。可他们自己的讲法,往往逻辑都是跳跃的,很难有一致标准!

谈六朝,北京其实没有永久归属。王朝的更迭、进城的移民,市井到官衙,情绪与身份都在相互渗透。看似连续,细查却全是错峰交错。明朝兴盛之时,实际上底层百姓的苦难也并不少;清朝合流,看似和谐,其实明争暗斗、族群对立笼着一层淡淡火药味。这么多层故事,即便翻遍资料,也会觉得晕头。可你看到的依旧是这座城依旧很有韧性,房屋倒了又建。如今城市规划数据里,北京城区面积达16000平方公里,人口超两千一百万。反倒是那份历史记忆,变得模糊又固执,没人完全说得清现实中,多少是故事,多少是真实。大国崛起,新老交替,给北京不断注入新意义。

过去的建筑、老城墙、宫殿在21世纪也未必那么重要了。有人争论老北京保护,就是在乎传统,但年轻人也有自己想法,觉得活法变了,传承不是唯一事情。六朝轮回、记忆重叠,现实里也跟着复杂。当初燕国的坚韧,与今日都市的浮躁真能连起来吗?也许答案还是随风,不过这城市确实不断生长,从没甘于老旧完美。这世间能有几处城市,如此被多朝洗练,还始终不安分,似乎就此一家。

回望那烟火气和历史厚度始终交杂的北京,不管说多少遍,变化其实都在每一天继续。

也许,真正让人心生触动的,不是它的沧桑,而是它至今还没打算停止。