布达拉宫,坐落在西藏拉萨的红山上,海拔3700多米,是座名副其实的高原地标。远远看去,它就像一座巨大的城堡,红白相间的墙体在阳光下特别显眼,被称为“世界屋脊上的明珠”。

它不只是个建筑,更是藏族文化的象征,也是藏传佛教的圣地。每年都有无数人跑去朝圣或者旅游,想在这儿找点心灵的寄托。

但你知道吗?布达拉宫可不是只有光鲜亮丽的一面。它有上千年的历史,既见证了西藏的辉煌,也藏着不少让人不寒而栗的秘密。

布达拉宫的历史

布达拉宫的最初兴建可追溯至公元7世纪。

根据《旧唐书·吐蕃传》记载,公元631年,吐蕃王朝首领松赞干布为迎娶唐朝文成公主而在拉萨红山上主持修建宫殿,用以作为与唐王朝联姻的政治象征和居所。

这座宫殿原称“布达拉”,其命名受梵文“普陀罗”音译,意为“观音菩萨的居所”,与松赞干布自称为观音转世有关。

初建后的布达拉宫,在后来的几个世纪中多次遭遇战乱与火灾,逐渐失修。

至17世纪中叶,第五世达赖喇嘛罗桑嘉措在清政府的支持下取得政教合一的实权,建立甘丹颇章政权,开始对布达拉宫大规模扩建,将其作为政治统治和宗教活动的双重中心。

扩建工程自1645年开始,历时近半个世纪完成,形成如今高十三层、总面积超过13万平方米的宫殿群体。

在旧西藏社会中,布达拉宫不仅是宗教权威象征,更是政权中枢。以其为核心的甘丹颇章政权延续数百年,直至1951年西藏和平解放。

此期间,西藏社会基本维持着典型的政教合一封建等级制度,由被称为“三大领主”的上层僧侣贵族、世袭贵族官员及官办寺院管理层共同统治。

这三类群体虽然合计人口不超过西藏总人口的5%,却控制了绝大多数土地、水源、牧场及生产工具资源。

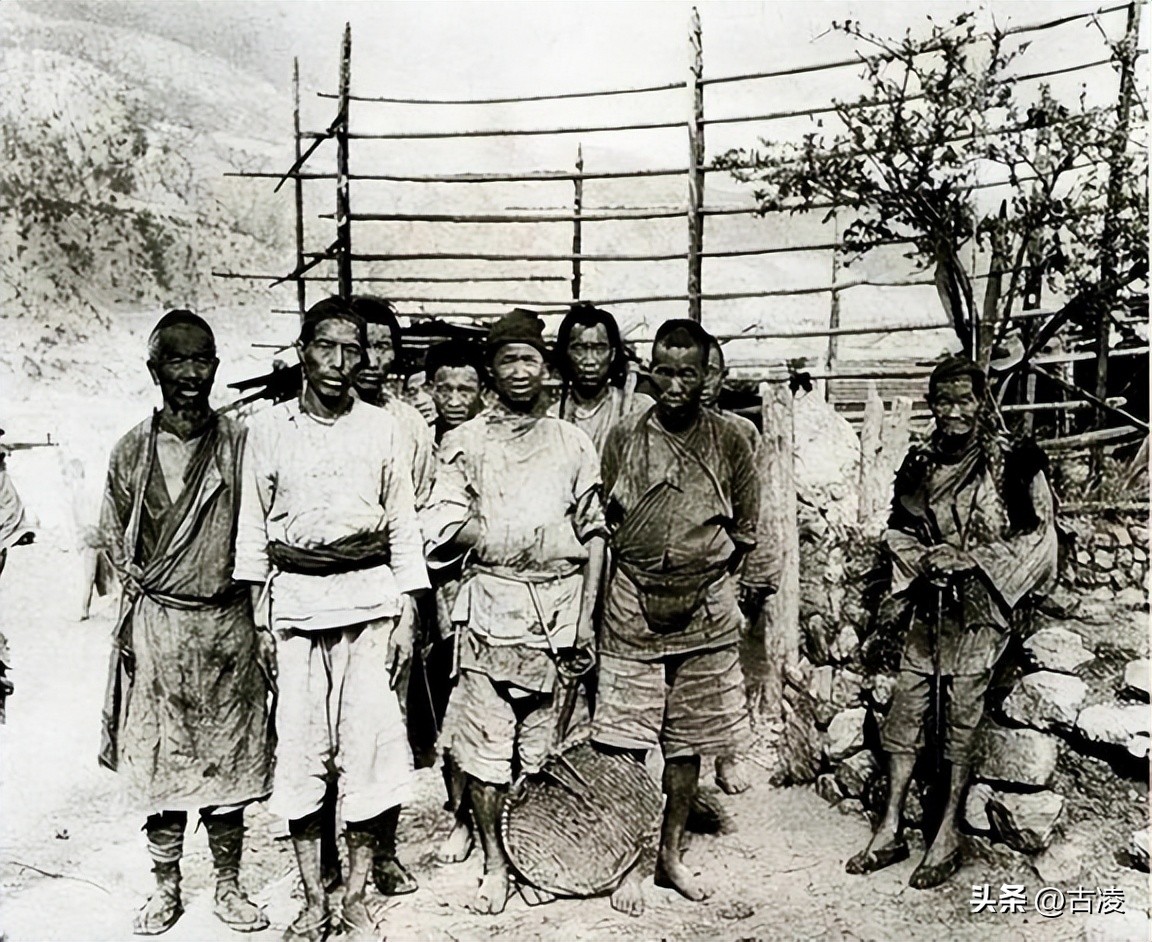

根据1959年前西藏地方政府的官方文件和中央人民政府的调查数据,当时西藏人口中约95%被归类为“差巴”“堆穷”“朗生”等不同等级的农奴。

这些农奴不仅负担沉重赋役,还被剥夺迁徙自由,甚至被买卖、抵债、转赠。他们所创造的全部劳动成果,大多被用于供养寺院和贵族家庭的日常开销及宗教活动。

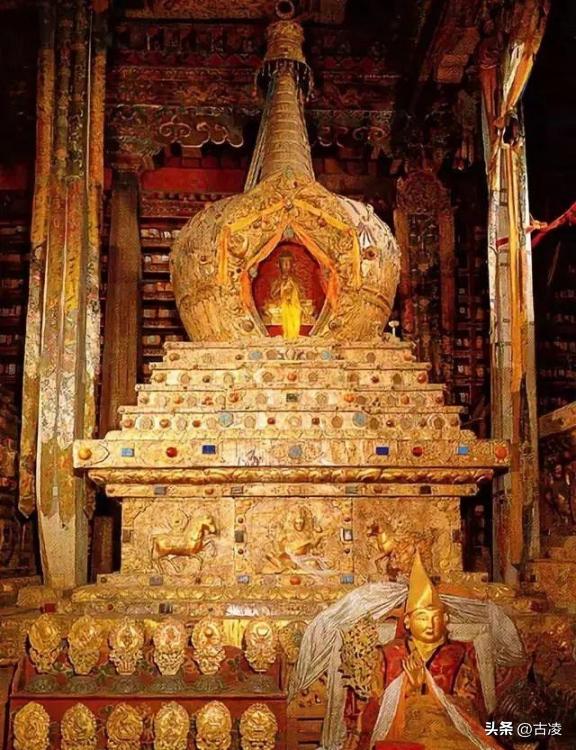

布达拉宫内部收藏有大量以黄金为主材的佛像、法器、装饰构件和灵塔。

现存的第五世达赖喇嘛灵塔殿就使用了约3700公斤黄金与近10万颗珍贵珠宝,其建造由清廷拨款与西藏地方大贵族捐献共同完成。

这些黄金制品在当时不仅象征宗教功德,更是财富集中与权力合法化的视觉表达。

藏族文化的顶配展示

布达拉宫的建筑真不是吹的,依着山势一层一层往上垒,远远看去特别震撼。

它分红宫、白宫和扎厦三部分。红宫在中间,外墙刷成红色,是宗教活动的主场;白宫在两边,外墙是白色,管行政和生活;扎厦在红宫西边,主要是辅助区域。

红宫是布达拉宫的精华,里面有8座达赖喇嘛的灵塔。

最牛的是五世达赖的灵塔,高14.85米,外面裹着黄金,镶满了珠宝,造价能吓死人。红宫还有各种佛殿,墙上画满了壁画,讲的全是佛教故事和历史,像文成公主入藏、五世达赖见顺治帝。

白宫这边就务实多了,有达赖的寝宫、办公室,还有个东大殿,是最大的殿堂。东大殿里放着达赖的宝座,上面挂着同治皇帝写的“振锡绥疆”匾额。

过去达赖坐床、亲政这些大事都在这办,地位不言而喻。

再说说艺术,布达拉宫的壁画和唐卡绝对是藏族文化的宝贝。壁画色彩鲜艳,细节多得让人眼花缭乱;唐卡是画在布上的佛教艺术品,精细得像刺绣。

还有各种佛像、雕塑,经书也不少,比如梵文贝叶经、藏文大藏经,都是研究藏族历史的好材料。

农奴制的血泪史

过去西藏是封建农奴制,社会分成“三大领主”:官家、贵族和上层僧侣。这帮人占人口不到5%,却把所有土地和财富攥在手里。剩下的95%是农奴,日子过得比牲口还惨。

布达拉宫不仅是政治权力和宗教权威的象征,其内部也保存着大量与宗教仪轨、司法体系相关的法器与设施。

布达拉宫作为统治中心,底下有个“雪城”,里面藏着个雪监狱。虽然称为“监狱”,实则不仅承担拘押职能,更兼具执行肉刑、威慑农奴、甚至从事宗教供品采集等多重用途。

监狱是关农奴的,里面摆满了刑具:铁勺挖眼、刀子剥皮、竹签刺肉,还有个石帽,套头上能把人活活压死。

最狠的是“蝎子洞”,把人扔进去让毒蝎蜇,惨叫声能传几里地。这些刑罚有时候根本没理由,可能就是农奴主心情不好,或者拿来祭祀用。

据报告显示,在该场所曾发现用于宗教祭祀的“供品清单”式手稿,其中要求提供“整副肠胃、两枚人头、一张完整人皮”,用于寺庙大型法会中的诵经仪轨。

“人皮唐卡”,即皮画,作为藏族佛教艺术的重要载体,传统上多采用丝绸、帛布绘制,内容涵盖佛陀生平、曼荼罗、医学、历算等多个领域,被视为“藏文化百科全书”。

然而在极个别高阶寺庙或贵族家庭中,为了显示虔诚与财富,也曾采用人皮为绘制底材。

在拉萨地区一处贵族宅邸里,曾发现一幅绘于完整皮肤上的唐卡,并由随队翻译确认其用途为“供于密宗特殊仪轨”。

“人皮唐卡”的制作流程极其残酷。据民间传说与部分历史资料记载,制作者往往选取年轻女性农奴,采取注水银等手段使皮肉分离,再由特定工匠剥取完整皮肤。

被剥皮者多为“堆穷”或“朗生”阶层,即世袭贫苦农奴,无自主迁徙权,无人身保障。雪监狱等设施的存在,也说明旧西藏社会在司法执行方面严重依赖宗教裁决与特权阶级意志。

尽管部分僧侣掌握“寺规”审判权,但缺乏统一法典体系,加之“三大领主”握有生杀予夺之权,极端刑罚和酷刑执行被视作“法与教”的共同维护手段。

解放后的变化

藏传佛教作为一种拥有悠久历史与复杂仪轨体系的宗教,其法器种类繁多,象征意义多重。

在旧西藏社会,部分密宗法器所采用的材料和制作工艺引发了大量争议。其中包括人骨、皮肤等人体组织制成的宗教器具,在特定仪式中被视为具备“降魔”、“超度”或“献供”的宗教用途。

部分密宗派别特别推崇以人骨制成的法器。

这些法器在布达拉宫等大型寺庙的密宗法会中确有实物留存,有些目前已存放于博物馆或宗教文物库中,作为历史展品处理。

制作这些法器并非普遍行为,而是集中在某些高级僧侣或特定宗派内部,一般用于特殊宗教场合或象征法力威严。

但这种做法在今天显然已不符合现代伦理与人权观念。

1949年中华人民共和国成立后,中央政府确立了对包括西藏在内的多民族统一国家的治国方针。

1951年,解放军进藏,签了《十七条协议》。1959年,西藏叛乱平了,中央政府决定进行民主改革,彻底废除封建农奴制度。

曾有大批农奴主被剥夺封建特权,并接受群众公开审判。许多贫苦农奴首次被允许拥有土地、牛羊与住房,获得独立的人身自由。

“翻身农奴把歌唱”不仅是一句政治口号,更是由众多原农奴口述、创作并传播的真实经历。

1959年之后至1970年代,西藏地区大量出现由农奴、牧工自己演唱的民谣、歌剧、话剧,主题围绕土地改革、自由婚姻、妇女解放等,成为新时代社会变革的文化见证。

1961年,布达拉宫被定为全国重点文物保护单位,1994年上了世界文化遗产名录。现在,布达拉宫是大热门景点,每年游客挤破头,站在广场上看那红白墙体,谁不感叹一句“壮观”?

参考资料:

1、布达拉宫下恐怖地洞 蝎子丛生掩累累白骨 央视网 2008年3月31日

2、科普丨带你追寻布达拉宫的前世今生 政务:中国测绘学会 2020-05-13