船桨划开晨雾时,你还站在码头的石阶上。衣角被风掀起的弧度,像极了昨夜灯下未叠的信笺——墨迹里还留着“洛阳”二字的温度,转眼就要被江雾揉成模糊的影子。

我扶着船舷回头,你的身影已和岸边的树融在一起,只剩广陵的残钟,从雾缝里钻出来,一下下撞在水面。那钟声该是铜色的吧?不然怎会沉得这样慢,坠着船尾的涟漪,迟迟不肯随波流走。

方才握别的手,余温还在掌心绕。你说“后会有期”,可江潮涨了又落,哪片浪会载着我们再遇?我望着船底的水,忽然懂了:人间事原就像这江上的舟,顺着浪走是漂,逆着浪退也是漂,从来由不得自己停在哪片渡口。

雾越来越浓,连船头的灯都成了晕开的光斑。广陵的树看不见了,残钟也淡成了耳边的风。只有船桨激起的水声,一遍遍重复着:此去洛阳路远,此去故人难见。

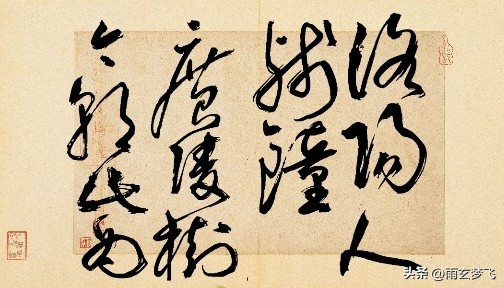

亲写成新了