最近很多人喜欢用“下流”去评价日本,但是请注意这个“下流”可不是我们平常所说的低俗,而是表示的是一种值得一种往下滑落的阶层。

打个比方说吧,就比如日本的街头其实是干净的,而且地铁也准点、咖啡机更是一排排站着。

但是从这个角度看日,感觉这个国家的现代生活更像一块抛光过的玻璃。

虽然这外表看起来十分地光鲜亮丽,但是如果你凑近去摸上去却只会觉得冰凉。

那么这种国家会出现什么样的状况呢?

那就是将会有许多年轻人不再有冲劲,而是会主动把他们的欲望关小。

总结来说的话,就是能省就省,能不麻烦就不麻烦。

那么这样一种生活方式和态度呢,会被大家说成“低欲望”,不止如此,也有人从阶层角度写出“下流社会”。

就比如曾经有人做过相关调查,调查的结果显示竟然有约三分之一的年轻人没有过性经验。

那就自然结婚和生育也得跟着往后排。

俗话说:当局者迷,旁观者清。

这句话带到这种状态里其实同样也适用,不过理念却是恰恰相反的。

在这件事情里,其实旁观者会羡慕这种“日式小确幸”,但是当事人却常常只能在便利店和漫画之间周转,虽然日子平稳但不抬头。

这种现象的产生,可不是一夜之间的选择,与日本的过往也有着千丝万缕的关系。

其实日本社会的秩序观是根深蒂固的,而且在现代化之后又叠加了两套制度。

这两套制度就是终身雇佣和年功序列。

也就是说如果一旦一个人被大企业录用,只要你不闯大祸,那你就能一直干下去。

与此同时,你的薪水和职位也在按工龄往上走,不出什么意外的话可以说是非常稳定了。

要知道当年这两套制度可不是“守旧”的代名词。

在1945年战后百废待兴的时候,以及1950年代到1970年代迎来高速增长的时候,这个制度可起了大作用。

就会如美苏冷战的时候,外部环境不好,所以直接把一大堆订单丢给了日本。

当时日本的状况就是工厂不仅是要人了、而且要效率、要稳定。

那当时的企业怎么做呢?

它们别无选择企业,只能靠拿福利留人、用制度黏人。

但是让人觉得不可思议的是,就是在这样的环境下,国民一起把车往前推,年增长率达到了双位数,在世界面前都是晃眼睛的。

但是紧接着节点就出现了,在1985年的时候,广场协议让日元猛升,资产泡沫鼓得像气球。

于是没过多久气球就破了,大概是在90年代初的时候,银行、地产、股市竟然一起躺倒。

当时是什么样的一个状况呢?

就是需求逐渐萎缩、利润下滑,但是就在这样的状态下,企业也得背着“不能轻易裁人”的承诺。

而且年功序列还把“决策键”放在资历最深的人手里,越不景气,越保守。

对此,游戏行业可谓是看得十分透彻。

当全球的用户涌向手机端的时候,其实许多厂商还在犹豫,主机上手艺虽然没丢,但是风口却真正地错过了。

于是一些改革无门的公司,只能一点一拖到关门大吉。

而这时的另一些公司则是为了灵活度,开始增加临时岗位,虽然眼下好用,但是对年轻人来说却意味着低薪、低保障以及看不见的天花板。

对此,可不要以为相关政府没有出手,其实政府也一直在采取行动。

就比如在90年代末的时候就已经开始引入绩效主义,这个的目的想来也不难理解,就是想靠“干得多拿得多”把活力拽回来。

但是想象固然是美好的,因为接下来就被现实啪啪打脸了。

因为此时的年功序列培养起的长辈已经把升迁通道、行业话语权握得很紧了,等于要他们亲手拆自己的楼梯。

而且比这更麻烦的是资产几乎都在老年群体手里,房子、存款、股票都不差,他们不愿意消费,也不愿意借贷。

所以也就形成了,虽然当时的利率被压得很低,银行里也趴着天量存款,但是在社会上就是转不动。

除此之外,还有一个更现实的问题,那就是日本人普遍长寿,但是岗位又有限。

遇见个高寿的可能几十年不挪窝也并不少见。

但是我们都知道一个事实,那就是毕业季是年年都有的。毕业却没有门路“往上走”,导致后面的队伍只会越排越长,每年都逐步上升。

恶性循环就这样形成了。

于是手上经济比较紧张的人就会缩减开支,而企业呢?

更是看到需求下滑就压成本、砍预算,工资是涨不动的,继而年轻人的干劲也会被继续抽走。

就在内部打转打得头晕的时候,令人意想不到的是,外部压力又上来了。

在国内市场不温不火,而且在研发和投入上又跟不上节奏,但是同时别人家的产品又越做越好,就这样只能眼看着份额被一点点蚕食。

这也就理解了为什么媒体把“失去的十年”改口叫“失去的三十年”。

这结合上述状况看,其实并不是为了修辞,而是因为这个圈越画越大了。

因此,直到2013年东京拿到奥运会主办权时,很多人便把它当作打气筒。

就比如基建先走一波,紧接着,酒店、交通、餐饮一起热,外来游客的涌入也带动了消费,电视镜头里一时间竟出现了一个焕然一新的日本形象。

有了这一次的事情,日本的内外信心好像都开始跟着回升。

借着这个时刻,安倍也提出“三支箭”。

他想的是直接将货币宽松、财政刺激、结构改革合射,然后搭配奥运把情绪拉起来。

到这里,其实以为一切都会变好,但事实并非如此。

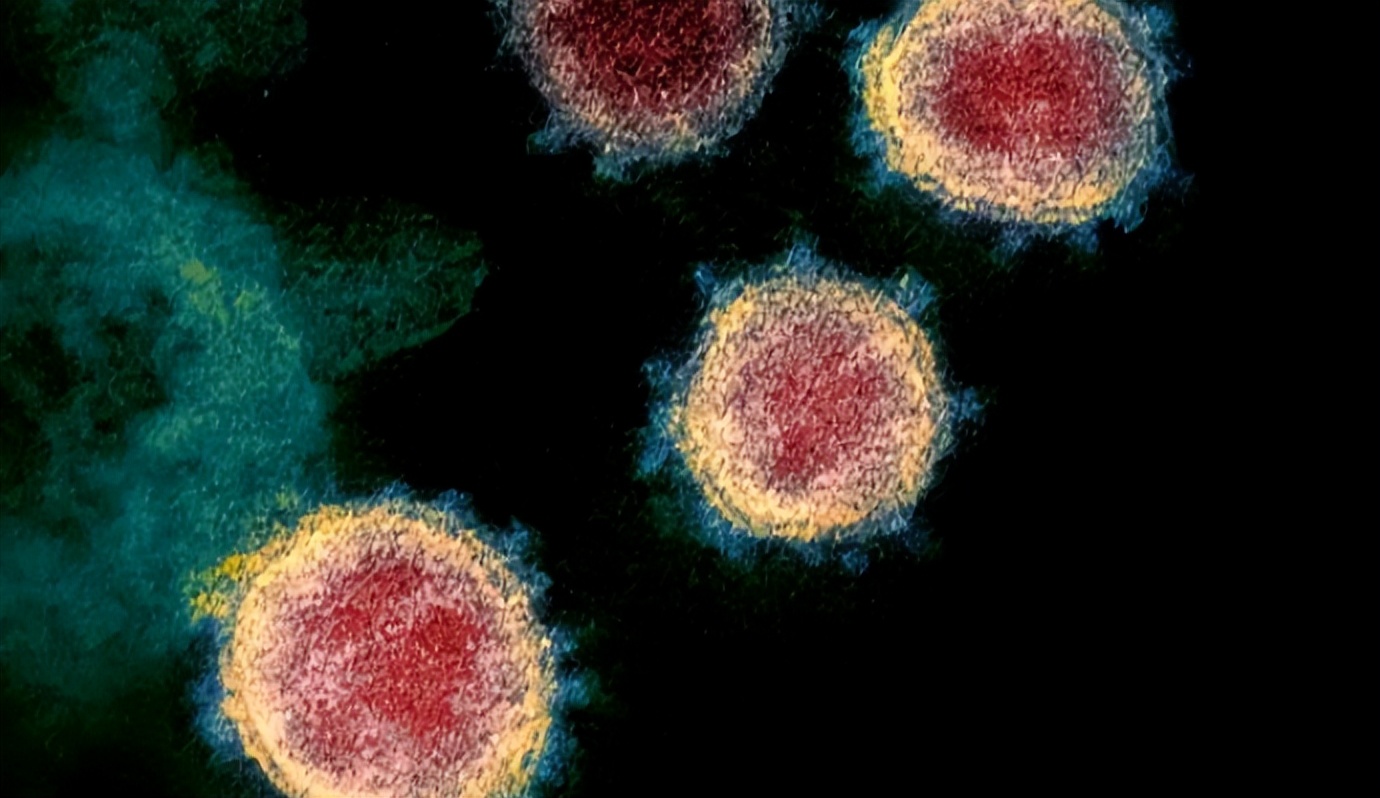

因为就在以为会迎来转折的时候,2019年底新冠出现了,在2020年更是全球爆发,于是赛事被迫延期。

虽然最终在2021年顺利开展,但是想都不用想,当时正直危机时刻,肯定原来的设想不可能实现。

果不其然,在那一年,开始大幅限制观众,观众少了游客就少了,所以指望的旅游收入并没有到位,账面上留下的数字别提多难看了。

这也就造成了日本的气没鼓足,安倍的箭也没射出想要的力度。

你以为这就完了,其实这根本不算什么,因为产业层面更加现实。

就比如上世纪日本在全球500强里数量惊人,汽车、通信、半导体都有响动。

但是这些年只竟然剩下大约三分之一的当年体量,能打的还是汽车。

在地缘上更是被美国按着规则,而市场上被中国追着速度,日本想“转个身”都是难上加难。

后来又想到一个策略,那就是想靠政策把蛋糕做大,却没想到材料四面收紧。

所以很多人说当时形成看一种很割裂的社会氛围。

在大街上随处可见活力很足的银发群体,清晨跑步,下午社团,很多人退休还想返场。

而另一边则是把欲望调到最低档的年轻人,不敢结婚,不敢生娃,就这样还要控制花销。

也就是说资源握在哪里,生计、婚育、居住就被谁决定。

当时的衣食无忧未必等于体面与向上,尤其当经济慢下来、门槛稳下来、入口变窄的时候。

其实还是得重新分配。

因为如果只靠市场的自然流淌,那那些没有资产、没有关系的人,哪怕读了好书、干了好活,其实也很难有自己的上升空间。

而且这也并不是日本这个国家独有的问题,只是日本走得早、密度大、节奏快。

那让我们再回到“下流”这个词上,其实真正的刺并不在道德上,而在流向上。

想都不敢想,如果一个社会只能让年轻人向下漂,那老人就会牢牢站在上游,水面会越来越平,水温会越来越冷。