皇帝的餐桌:古代“禽八珍”有哪些,现在还能看到几种?

说实话,我第一次听到“禽八珍”这个词,是在一本讲满汉全席的旧书里。那时候书页泛黄,配图里的御膳像极了盛宴的梦:天上飞的珍禽、山间采来的奇味,被摆成一桌让人既馋又心酸的景象。很多人只知道燕窝,却不知道古人的“八珍”里还曾有天鹅、锦鸡、赤腹鹰这样的名字。想到这些珍禽曾是皇帝的御膳,心里有种复杂的情绪:惊艳、好奇,还有一点对自然的愧意。

所谓“禽八珍”,源自明清宫廷饮食传统,是满汉全席里把食材划分为山、海、禽、草四类的文化延伸。那些所谓“珍”的标准,不仅看味道,还看稀有性和象征意义。皇室用它们凸显身份,也寄托着对滋补和长寿的追求。今天再回头看,既是对古代饮食工艺的好奇,也是对历史与生态关系的反思。

谈到具体的鸟类,燕窝(金丝燕)几乎是人人耳熟。古人把燕窝当作滋补“圣品”,冰糖燕窝、炖雪梨都是经典做法。值得一提的是,现在市面上大多是人工养殖或采集合规燕窝,既能保留风味,又减少对野生种群的冲击。再说天鹅,古籍里把它比作佳肴,烤炙的香气被诗人写进诗句里,可如今天鹅是受保护的生灵,早已不再是餐桌上的选项。美味如果以生命为代价,那不是传承而是掠夺,这句话我常挂在心里。

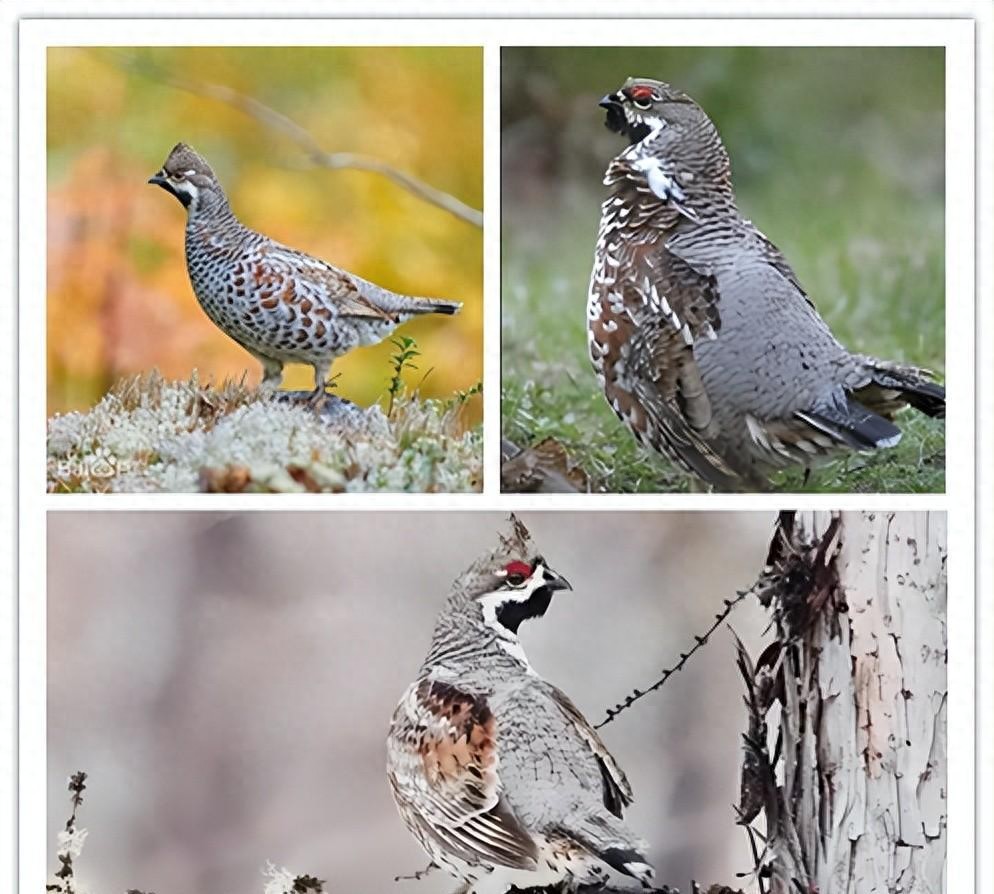

除了燕窝与天鹅,古代的“八珍”还包括榛鸡(古称“飞龙”)、鹌鹑、鹧鸪、斑鸠、红腹锦鸡和赤腹鹰。榛鸡肉质细嫩、汤鲜味醇,过去是“关东第一贡品”;鹌鹑因为营养价值高,被古人誉为“动物人参”;鹧鸪在宋代甚至能换绢布,成了贵族菜肴的代名词。我的一位东北朋友小王,曾带我去吃他改良的“飞龙汤”,其实用的是本地放养的鸡,加了几种野菜和清汤慢炖,味道竟然很接近书里描述的那种清甜。我的同事张姐则喜欢用家养鹌鹑做汤,说是家常版的宫廷滋补。这些生活化的替代,让古味得以延续而不伤害野生物种。

如今很多当年的珍禽已被列入保护名录,食用不再是选项。幸运的是,文化的传承并非只靠原料,更多靠技艺和记忆。想要在现代体验“禽八珍”的风味,首先可以关注合法的养殖和认证产品,其次可以学习古方里的烹饪技巧,用替代食材还原口感,比如用放养鸡或家鹌鹑模拟荣贵的汤底,再用燕窝的人工养殖品去实现那种滋补感。与此同时,我们也应该把这些故事带进课堂、博物馆和家庭的餐桌,让年轻人知道背后的历史与道德选择,这样的传承才有温度且可持续。

我觉得未来的饮食文化,会越来越强调“味道+责任”。厨师会用创新手法复刻古味,学者会用研究复原食谱,而公众则需要在好奇心和保护意识之间找到平衡。珍馐不是炫富,是一种文化的承载;尊重自然,才能让文化长久。说实话,我更愿意为一道用心制作、合法来源的“复刻飞龙汤”鼓掌,而不是为一次猎捕的战利品点赞。

你或者你身边有人保留着家传的古方,或者曾经尝过长辈口中的那些“帝王味道”吗?说说你的故事,或者你认为在现代我们应当如何用合规的方式,让这些古老的味道继续被记住?