督军府现代旅游规划图

提及督军二字,不免想到民国军阀,

一百多年前,这座督军府的确是某位大军阀的指挥部所在地。

此地北宋前为晋文公(重耳)庙,北宋太平兴国四年,赵光义灭北汉政权时,与当时北汉都城晋阳一同被毁。太平兴国七年,赵光义命大将潘美在北汉政权的废墟上另建新城,他选了晋文公庙为帅府衙门。

自此以后,这里均为山西的最高军政机关所在地。

辛亥革命后.山西军政府成立,阎锡山作为大都督在此成立都督府,此处遂更名为督军府。

所以,一般而言提及督军府,就是指山西的这个督军府。

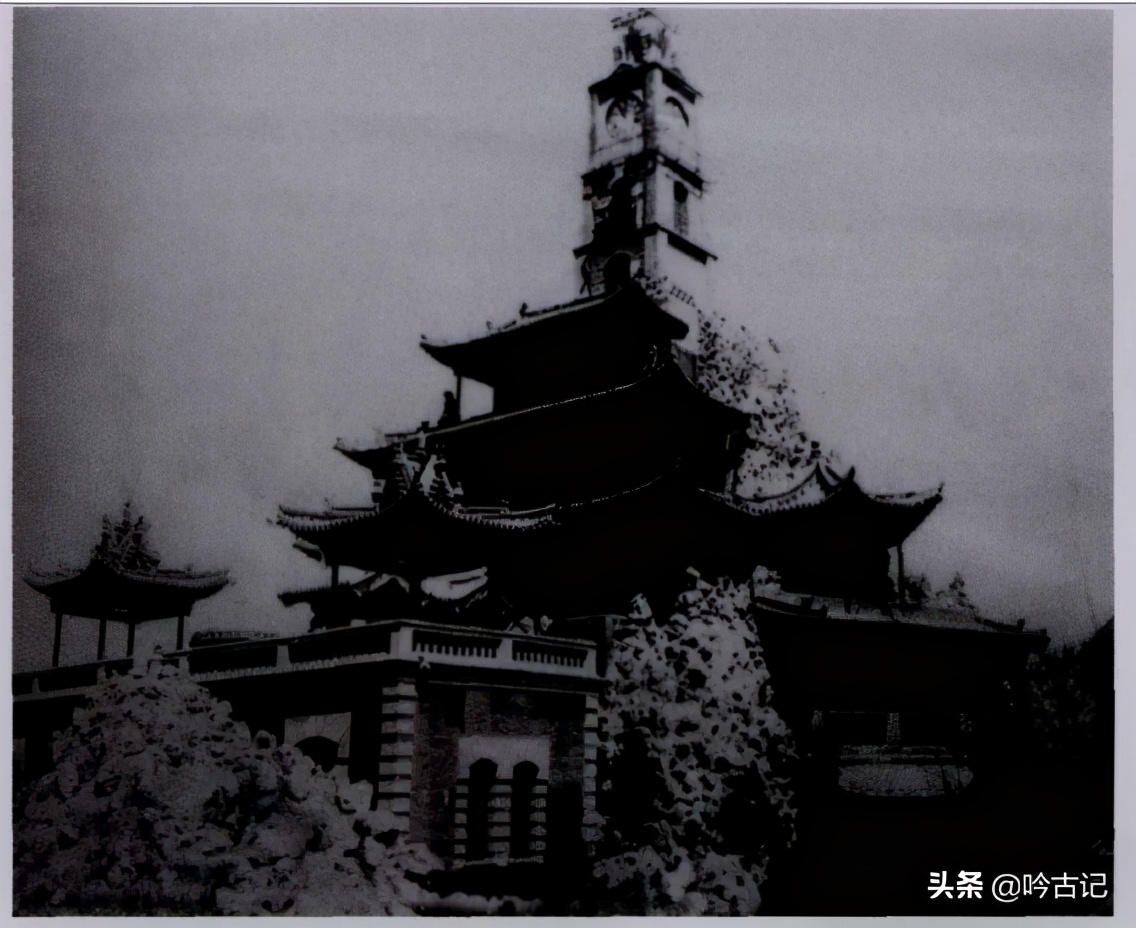

太原府东街的督军府旧址

督军府在重耳庙的基址上修建,现存的清式和民国建筑,在尊崇我国中轴线对称建筑格局的基础上融人了一些西洋建筑元素,具有鲜明的时代烙印。

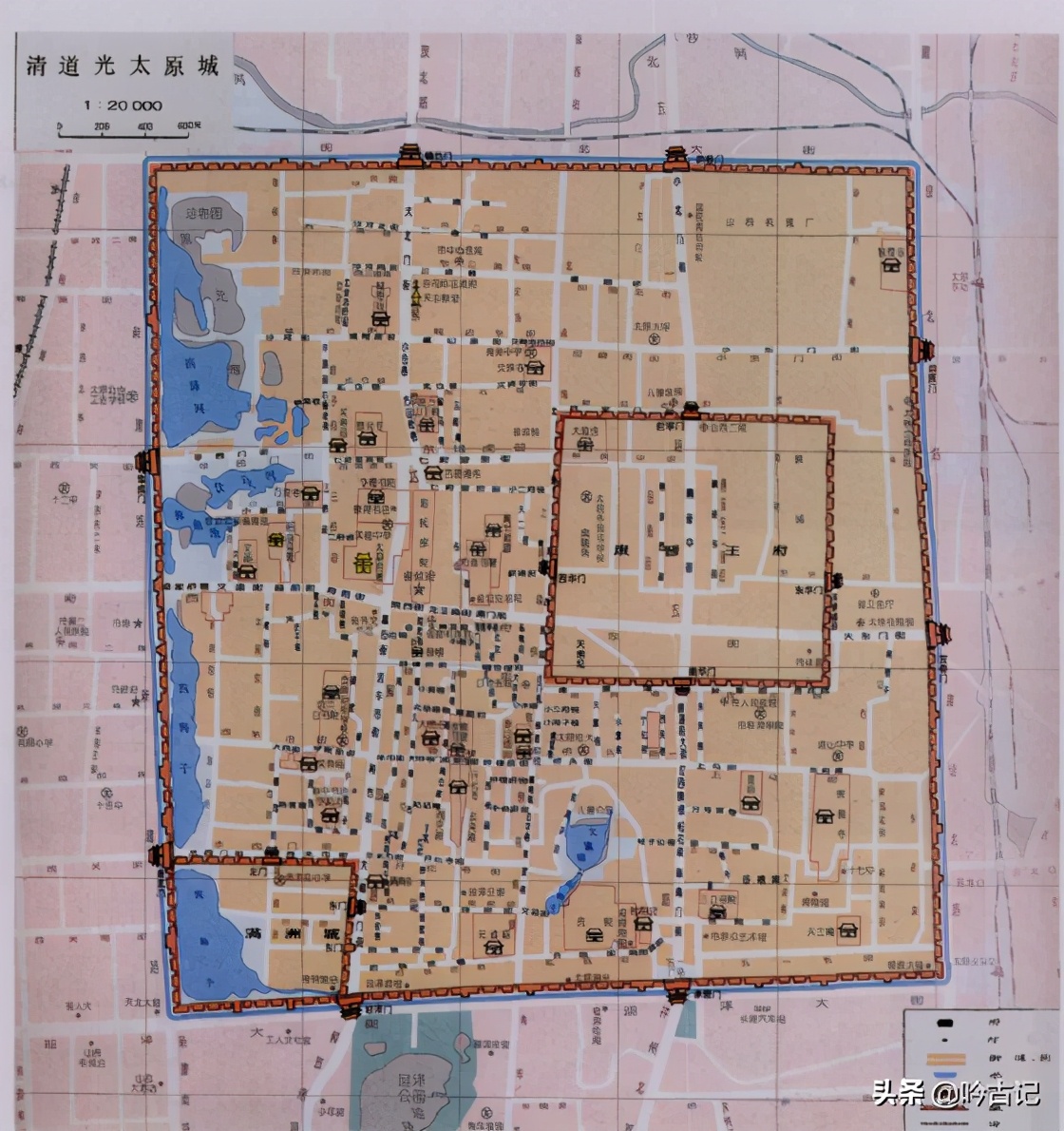

清道光年间太原城分布图

“督军”二字又是何意?

督军主要掌管一军要务,官名来源总督。

清末以前已取消“总督”这一官名,辛亥革命时,各省多置都督为地方最高军事长官,袁世凯统治期间改称某某将军督理某省军务。1916年袁世凯死后改称督军。

地方督军联合抵制中央

在晚清至民国时期,地方军人常常与中央展开激烈的角逐。

这些人希望能够维护既得利益,但是以一己之力又无法与中央相抗衡,在这种情况下,结成团体,选出首脑,以团体的力量干预中央决策,是最好的选择,后来这一行为被成为“军人联合”。

督军团是“军人联合”成熟的标志。

地方督抚联合抵制中央决策最典型的事例莫过于义和团运动期间,由刘坤一、张之洞发起的联络东南诸省督抚同各国驻沪领事商订“东南互保”。

义和团运动爆发,英、法、德、美等国驻华代表借机纷纷抗议清廷不论其会或者教的态度。随即以“保护使馆”的名义出兵,与此同时,清政府向各国“宣战”,命令各省督抚招民成团,借御外侮。

而地方大员李鸿章、刘坤一、张之洞和袁世凯都对清朝的命令熟视无睹。直接封锁宣战声明,向各国表示“他们愿在辖区内保护外国人的生命财产和镇压拳民,而列强则要制止其军队进入他们的地区。”并且,南方十余省加入了“互保”。

从表面来看,明显是地方大员抗旨不遵,但清廷并没有谴责刘坤一、张之洞、李鸿章等这种行为。

这些地方大员,以“督抚联合”的形式通过与各国商约,既增强了东南督抚的外交地位;又保持了战时地方上的中立地位,使得地方上免受兵燹之灾;同时也保存了东南地方督抚自

身的势力,这样的此长彼短,清朝中央政府就更得依赖地方督抚了。

督军的发展:督军团

督军团的正式名称是“各省区联合会”。

是 1916 年至 1918 年由北洋派督军结合而成的团体。1916 年 9 月 22 日,在张勋的召集下,北洋派十三省督军代表集议徐州,会议宣布成立“各省区联合会”,公推张勋为“盟主”。

督军团成立后,先后以团体的名义进行了干涉内阁阁员任命、左右国务会议决策、解散国会、驱逐总统、宣布独立、实行复辟等干政行为。

但由于督军团毕竟也只是一个比较松散的团体,因利益结成团体复因利益走向分裂。随着冯国璋与段祺瑞矛盾的加剧,督军团也走向瓦解。