各位的朋友们,欢迎来到这个充满文化韵味与历史思考的角落。如果您是第一次光顾,不妨点个关注,让我们一同在历史与文化的海洋中遨游,不错过后续每一篇精彩绝伦的深度好文。今天,就让我们一同揭开一段跨越时空的奇妙故事——毛泽东与元代诗人萨都剌《木兰花慢·彭城怀古》的不解之缘。

1957年3月19日,春日的徐州大地,阳光和煦,微风轻拂。毛泽东主席从这里启程,踏上了前往南京的考察之旅。当专机缓缓升空,逐渐远离地面,主席的目光透过舷窗,深情地俯瞰着这片古老而厚重的土地。那一刻,时间仿佛凝固,历史的齿轮在主席的脑海中飞速转动,他与身旁的随行秘书畅谈起徐州的千年往事,那些被岁月尘封的故事,如同璀璨的星辰,在主席的心中熠熠生辉。

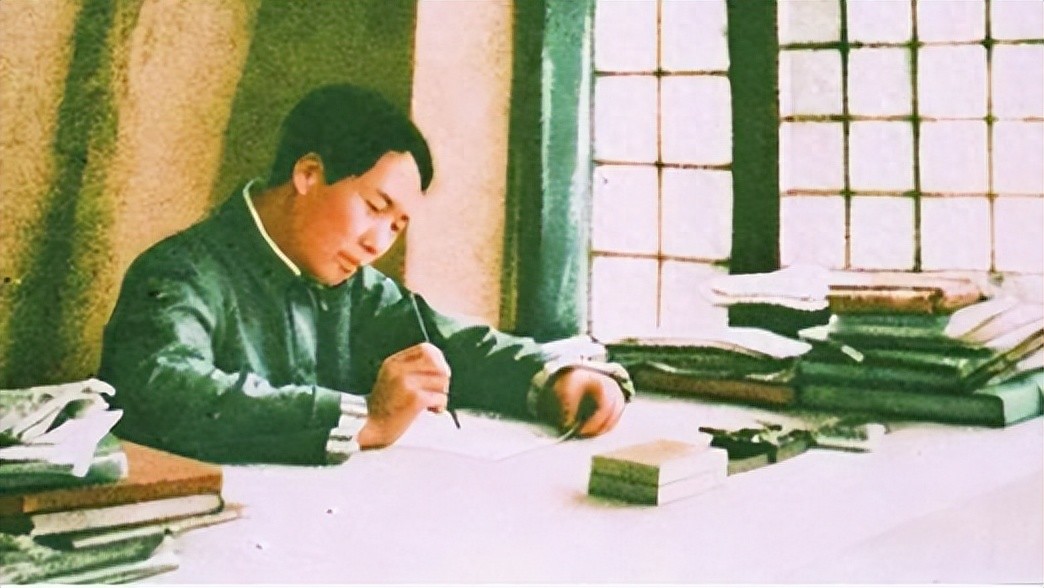

秘书手中捧着一本典籍,小心翼翼地递到主席面前。主席接过,轻轻翻开,眼神中透露出对历史的敬畏与思索。随后,他挥毫泼墨,笔锋游走间,元代诗人萨都剌的《木兰花慢·彭城怀古》跃然纸上。这首词,主席早已烂熟于心,每一个字都仿佛刻在了他的灵魂深处,其背后蕴含的历史细节,犹如一部波澜壮阔的史诗,等待着人们去解读。

为何主席面对徐州,会毫不犹豫地选择书写这首怀古之作呢?原来,彭城正是徐州的古称,这两个名字,如同历史长河中的两颗明珠,交相辉映。事实上,主席对这首词的喜爱,已经达到了痴迷的程度。晚年时,他特意安排工作人员从国家图书馆借来萨都剌的《雁门集》。在那静谧的灯光下,主席戴着老花镜,逐字逐句地研读,遇到精彩之处,还会拿起笔,在旁边写下详细的批注,甚至仔细标注了创作年份。这份对诗词的热爱与执着,让人不禁为之动容。

1975年4月,82岁高龄的主席,虽然身体已不如从前,但他的精神依然矍铄,对文化传承的责任感从未减退。他亲自指示编纂大字本古诗词选集,而这首《木兰花慢》便被郑重地收录其中。从这些看似平凡却又充满深意的举动中,我们不难看出主席对这首词的特殊情结,它就像一条无形的纽带,将主席与历史紧密地联系在一起。

那么,这首让主席反复品味、爱不释手的词作,究竟有着怎样的魅力呢?它的作者萨都剌又是何许人也?让我们一同穿越时空,回到那个风云变幻的时代。

萨都剌

“古徐州形胜,消磨尽几英雄。想铁甲重瞳,乌骓汗血,玉帐连空。楚歌八千兵散,料梦魂应不到江东。空有黄河如带,乱山回合云龙。汉家陵阙起秋风,禾黍满关中。更系马台荒,画眉人远,燕子楼空。人生百年如寄,且开怀一饮千钟。回首荒城斜日,倚阑目送飞鸿。”

当我们将目光聚焦在这首词上,仿佛能看到一幅气势恢宏、苍凉悲壮的历史画卷在眼前徐徐展开。相传,在遥远的尧舜时期,这片土地就被封予了彭祖这位传说中寿享八百年的先贤,从此便有了彭城这个充满神秘色彩的名字。大禹治水时,划天下为九州,徐州正式登上了历史的舞台。此后千年,徐州与彭城之名交替使用,就像两个亲密的伙伴,携手走过了漫长的岁月,直至宋代才固定为徐州。这座拥有六千年文明史、两千六百年建城史的“东方雅典”,宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在华夏大地上。它既是帝王之乡,汉高祖刘邦、吴大帝孙权皆诞生于此,他们的传奇故事,为这座城市增添了无尽的荣耀;也是英雄辈出的历史舞台,无数仁人志士在这里挥洒热血,书写着属于自己的壮丽篇章。当主席踏足这片土地,厚重的历史气息扑面而来,与萨都剌的词作相互交融,自然引发了他无限的感慨。

词开篇“古徐州形胜,消磨尽几英雄”,短短十个字,却如同一把锋利的剑,斩开了历史的迷雾,点明了徐州的战略要地。它北接华北,南连华东,宛如一座坚固的堡垒,既是“北国锁钥”,守护着北方的安宁;也是“南国门户”,连接着南方的繁华。陆路方面,它是九省通衢,四通八达的交通网络,让各地的商人和旅客络绎不绝;水路方面,它处于黄河与运河的交汇处,是“北马南船”的重要转换枢纽。在历史的长河中,秦末楚汉相争的烽火在这里燃起,三国群雄会战的刀光剑影在这里闪烁,抗战徐州会战的硝烟在这里弥漫,解放战争淮海战役的号角在这里吹响。这座城市,就像一个巨大的舞台,见证了无数的历史变迁和英雄的崛起与陨落。“消磨尽几英雄”这七个字,更是道尽了徐州的千年沧桑,让人不禁感叹历史的无情与岁月的匆匆。

下阕“铁甲重瞳,乌骓汗血”,生动地描绘了西楚霸王项羽的英勇形象。他身披铁甲,双目重瞳,仿佛带着一种与生俱来的王者之气;跨着汗血宝马乌骓,如同一道黑色的闪电,在战场上纵横驰骋。他破秦军、定关中,自立西楚霸王,定都彭城,其营帐连绵至天际,气势恢宏,仿佛要征服整个世界。然而,历史的车轮总是残酷的,战略失误让他最终陷入了垓下之围,四面楚歌中,他望着江东的方向,心中充满了无奈与不甘,最终自刎乌江,结束了自己辉煌而又悲壮的一生。萨都剌仅用数笔,便勾勒出了项羽的生平,让主席感慨万千。主席曾批注道:“项羽重瞳犹有乌江之败,湘东一目宁为天下所归。”此处“湘东一目”指梁武帝之弟萧绎,他独眼登基,本想大展宏图,却难挽国运,最终落得“江陵焚书”的悲惨结局。项羽与萧绎的对比,就像一面镜子,更凸显了历史的无常和人生的变幻莫测。

“空有黄河如带,乱山回合云龙”,则抒发了历史兴亡的感慨。黄河依旧蜿蜒流淌,如同一条金色的丝带,缠绕着这片土地;山峦如龙盘踞,守护着这座城市。然而,英雄往事已随风而逝,那些曾经的辉煌与荣耀,都已成为了历史的尘埃。“汉家陵阙起秋风,禾黍满关中”暗喻汉室兴衰,当年楚汉争霸的胜利者刘邦,其陵寝早已湮没于秋风野草之中,曾经的繁华不再,只剩下一片荒凉;项羽观戏马的戏马台、张建封为关盼盼所筑的燕子楼,皆成断壁残垣,仿佛在诉说着岁月的沧桑和历史的无奈。在历史长河的奔涌中,个人命运显得何其渺小,就像一颗微不足道的沙粒,被时代的浪潮所淹没。

结尾“人生百年如寄,且开怀一饮千钟”,化用了苏轼“小舟从此逝,江海寄余生”的意境,道出了人生短暂如寄的哲思。萨都剌以飞鸿斜日作结,将历史沧桑与个人命运融为一体,让人在感慨历史的同时,也不禁思考人生的意义。作为元代少数民族诗人中的翘楚,萨都剌(字天赐,号直斋,回族或蒙古族)不仅通晓汉文化,更以汉语创作见长,其诗风清丽雄健,被誉为“元代词坛第一人”。他的作品就像一颗璀璨的星星,在元代词坛的天空中闪耀着独特的光芒。

这首《木兰花慢》如同一幅波澜壮阔的历史长卷,又似一首悠扬动听的乐章,令深谙历史规律的毛泽东主席产生了强烈的共鸣。作为政治家与诗人,主席从词中读出的不仅是历史的兴亡,更是对人生短暂的深刻体悟。他深知,在历史的长河中,个人的力量是渺小的,但只要我们心怀理想,勇往直前,就能在有限的人生中创造出无限的价值。

朋友们,当您读完这篇文章,是否也被这首词深深打动?是否从中窥见了历史的风云变幻和人生的真谛?欢迎在评论区留下您的感悟和思考,让我们一起在历史与文化的交流中共同成长。同时,别忘了点赞、转发,让更多的人感受到这份文化的魅力。我们下期再会!