10月1日下午4点,高德App的日活已经冲到3亿;第二天(10月2日),官方公布国庆首日当日活跃用户数为3.6亿。去年高德日均活跃约1.7亿,而在今年国庆短短两天里,瞬间把流量推到了另一个层级。对于一家原本以导航起家的应用,这样的表现说明了什么——不是简单的地图,而是更多服务叠加起来的结果。

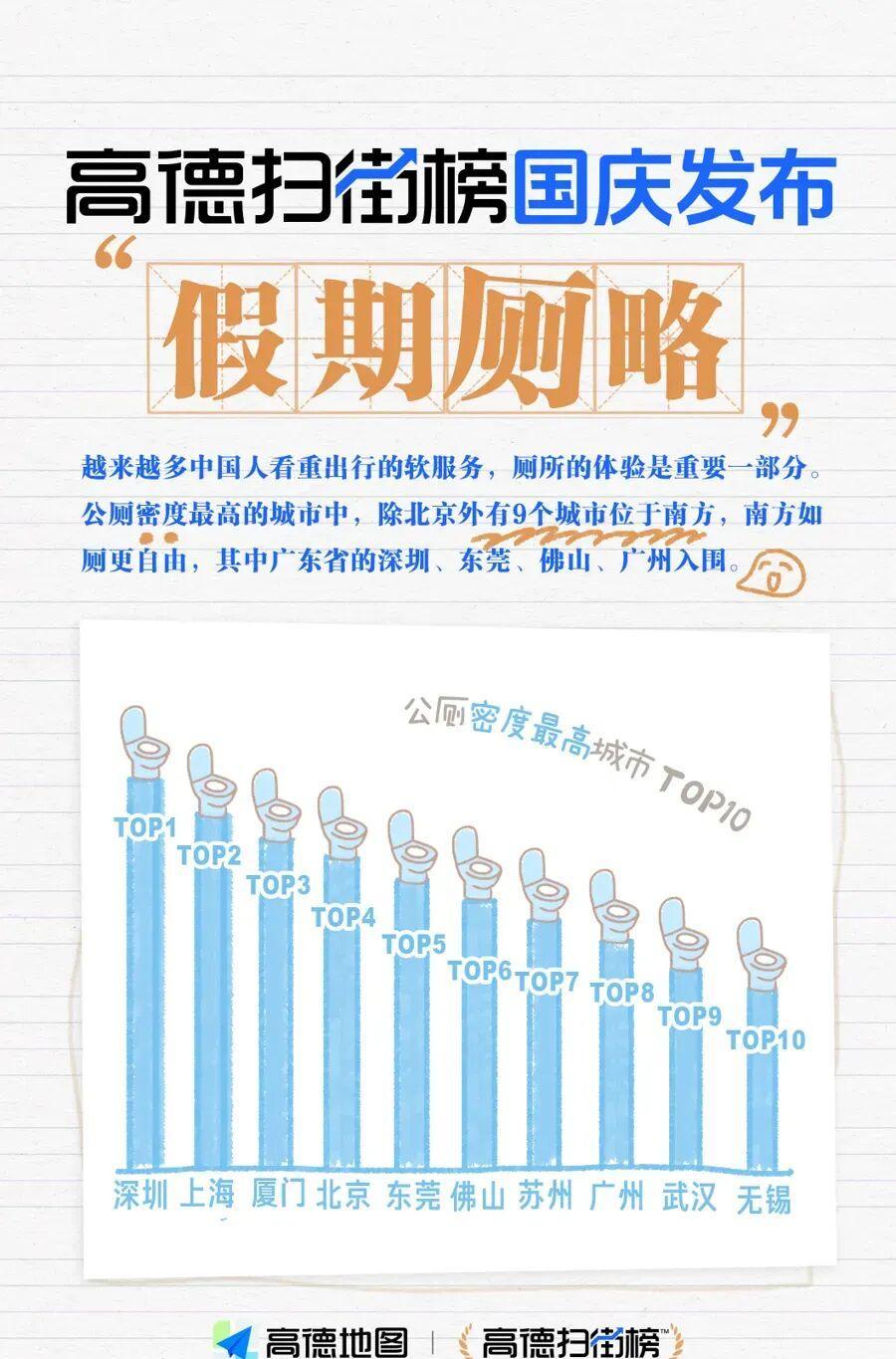

从表象往里看,国庆期间打开高德的人,很多并不是为了单纯导航。比如“找厕所”这种看起来不起眼的功能,在景区、陌生城市里能直接解决燃眉之急,节假日使用频率暴增;“未来用时”能提前给出拥堵高峰和路段预测,能让你决定晚一小时出发还是换条路线;组队自驾时的“组队”功能,把队友实时位置拉出来,掉队的顾虑少了不少。年轻人还能用上“小众兴趣地”发现,徒步、露营、特色书店这些点,能把线下生活场景串起来。再叠加酒店、打车、加油、美食以及新推的“扫街榜”,高德已不仅是跑得准的导航,而是一个从出发到目的地再到消费场景的闭环入口。

回头看“扫街榜”的爆发路径,会更清楚这次增长并非偶然。9月10日,阿里26周年那天,高德把这个榜单推了出来。上线首日就吸引了超4000万用户,23天后用户数突破4亿。项目从6月立项,作为保密项目在阿里西溪园区进行了三个月封闭式开发。团队成立了所谓的战斗小组,用AI模型去理解大量行为数据,把榜单的可信度建立起来。用AI模型去理解, 团队成立了战斗小组来大量行为数据,把榜单的可信度建立起来。

“扫街榜”跟传统点评站不一样的关键在于数据来源。它不是靠用户手动打分,而是基于真实行动:导航次数、搜索次数、到达次数、收藏量,还有用户地域分布、导航里程、专程前往的次数等。这些行为数据更难被伪造,换句话说,是一种“用脚投票”的做法。高德还接入了芝麻信用体系,导航到店后的评价里,芝麻信用高的用户权重会更大。高德方面强调,这个榜单不会商业化,真实性是它的核心生命力。

技术支撑是后端重要一环。2025年上半年,阿里Qwen大模型成熟后,高德推出了AI地图,让用户行为可以更准确地被理解和运用。团队利用这些算法,把线下商家的信用体系重做一遍,目标直指一个长期存在的问题:评价体系的水分。餐厅评分高未必代表真好吃,低分也可能是商家没维护账户这类因素造成。高德试图通过行为链路来还原更接近真实的推荐。技术表演也被用来打磨这个流程,某些地方后台一片狼借,某些地方又挺顺畅,体验不是完全一致,有些功能流利得很,有些就还在打磨。

说到人,郭宁这个名字绕不开。他是阿里体系里老面孔,曾在雅虎中国工作,阿里进入后负责B2B搜索推荐技术。2019年回归阿里、加入高德后,带的团队开始拉升增长。2021年7月,阿里把高德、本地生活和飞猪整合到生活服务板块,由俞永福负责。那年的投资者大会上,俞永福把地图形容为承载现实世界最合适的载体,期待高德用一张地图把衣食住行都承载起来。

内部也有一套对成长阶段的理解——高德曾称的“121理论”。当DAU到达百万级,只需把单一功能做精;到了2000万级别,可以从单一体验向平台思路延展;当超越亿级流量后,就有能力做分发,去做更多事。高德这次的优势是高频使用场景带来的天然入口:出行的起点和终点,给他们机会切入更多生活服务。到2025年第二季度,高德月活已经到8.9亿,在阿里体系里仅次于淘宝,成为第二大App。扫街榜用户达到4亿,渗透率接近半数,这说明一半左右的高德用户在打开App后,会去看这个榜单去找吃的。

从产品细节看,团队并没有放弃原有的导航基因,而是在此基础上层层叠加服务链。每一个功能都是为了解决出行中碰到的具体问题:找厕所、预测拥堵、组队同游、发现兴趣地。每一个功能都是为了解决出行中碰到的具体问题:找厕所、预测拥堵、组队同游、发现兴趣地。阿里方面显然不会止步于内容层面:扫街榜目前主打的是内容和榜单可信度,但未来进一步介入到到店业务和交易环节,是大概率的方向。对阿里而言,把高德培养成线下入口,和以淘宝为核心的大消费布局是一致的战略逻辑。

既有的技术投入、组织封闭开发、与芝麻信用联动,再加上Qwen模型带来的数据解读能力,共同推动了这次用户规模的跃升。国庆当天,数以亿计的人在使用高德,这些人既在用导航,也在尝试更多新功能——一些是为了更便利的旅行体验,一些则是为了发现新的消费场景。

这个国庆,你用高德了吗?这个国庆,你用高德了吗?