前言

有个词叫“嗜甜如命”,还真精准概括了21世纪人的生活。不过现在的“甜”可不像以前一样,仅限于各种糖里,大家常喝的奶茶、饮料,平常嘴馋吃的蛋糕、膨化食品里都有糖,甚至连每顿都少不了的大米饭里也有。

美国人更过分,不仅爱吃甜食,还爱吃些高热量的薯条汉堡之类的油炸食品,导致他们肥胖人群的比例竟然占到了全球第一的位置!然而,可千万别觉得这是人家美国人的事,很多人没想到,中国现在竟然也开始往这个方向发展了...

美国人吃糖

普通人平时做甜品,无非是面粉鸡蛋里加点糖,甜味当个辅助;美国人倒好,直接反过来,把糖当主角,其他东西才是配料。

吃块苹果得蘸层白糖,觉得不够甜,再裹圈蜂蜜,这操作真是把“嗜甜”刻进日常了。关键这不是少数人这样,是真的全民“狂炫”,有数据说,美国人平均每天要吃94克糖,换算成超市买的方糖,就是22块堆在盘子里,这可是世界卫生组织建议量的4倍!

而且他们不光吃糖多,吃饭还爱高油高糖搭着来,汉堡配可乐、薯条配奶昔,顿顿离不开这些“甜腻组合”,长期这么吃,身体哪扛得住?

吃糖吃到半国胖,大脑还被“黏住”

吃那么多糖,后果肉眼可见:肥胖的人一抓一大把,2024年的数据显示,美国19个州的成人肥胖率都超了35%,路易斯安那州更夸张,直接破了40%,差不多一半人都被肥胖缠上。

整个美国3亿多人,硬生生攒出7940万肥胖人群,这数量在全球都排第一,说出去都有点“丢人”。更揪心的是孩子,22%的青少年都肥胖,小小年纪就背着高血脂、高血糖的包袱,跑两步就喘。

不过别觉得他们是意志力差、不想戒,其实是大脑被糖“黏住”了,德国马克斯・普朗克研究所的研究发现,长期高糖饮食会改动人的大脑,让负责饱腹信号的神经元“叛变”。

吃了就舒服,不吃就烦躁,而且越吃越想吃,量还得加码,明明知道不好却控制不住,这哪是简单的“嘴馋”啊。

医疗还搞“数字游戏”

要是自己戒不掉,医疗能帮上忙也行,可美国那边的操作更让人看不懂。好多人觉得得了糖尿病怕啥,吃药就行,结果治疗路径越走越偏:先因为高糖饮食得糖尿病,吃降糖药;吃久了伤肝肾,再加点保肝护肾的药;这些药刺激胃,又得配胃药,活生生把治疗变成“药物叠叠乐”,药越吃越多,身体却没见好多少。

更离谱的是,他们还改糖尿病的诊断标准,原本空腹血糖超6.5毫摩尔/升就算糖尿病,现在直接调到8以下算正常,这一下就把600万临界患者从确诊名单里划掉了。

官方数据看着好看了,可这些人的健康隐患一点没少,这不就是糊弄人嘛!更让人膈应的是,指南一改,药企股价立马涨了,有个叫礼来的公司,糖尿病药物季度销售额直接涨了29%,这里面的门道,不用多说也能明白。

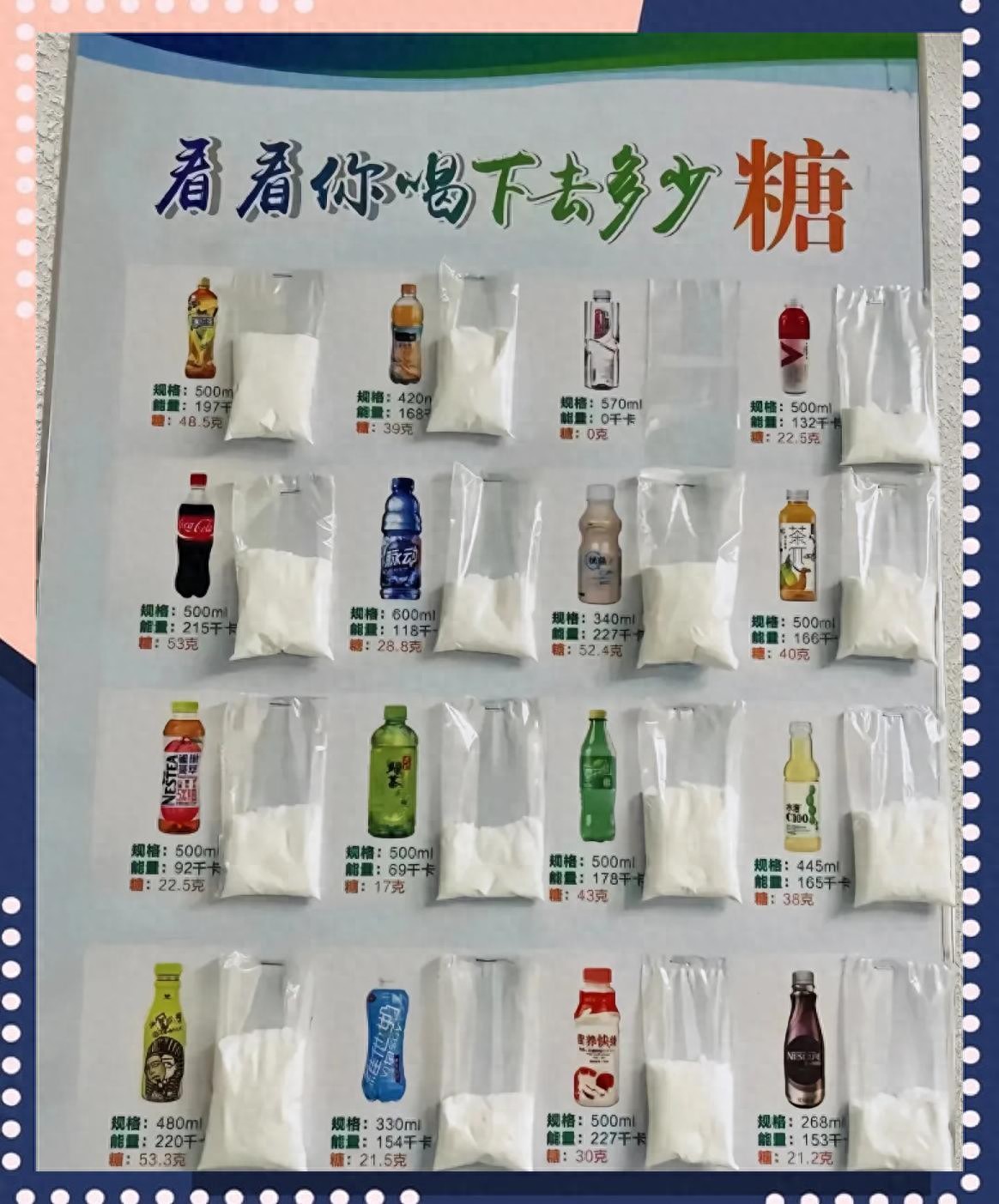

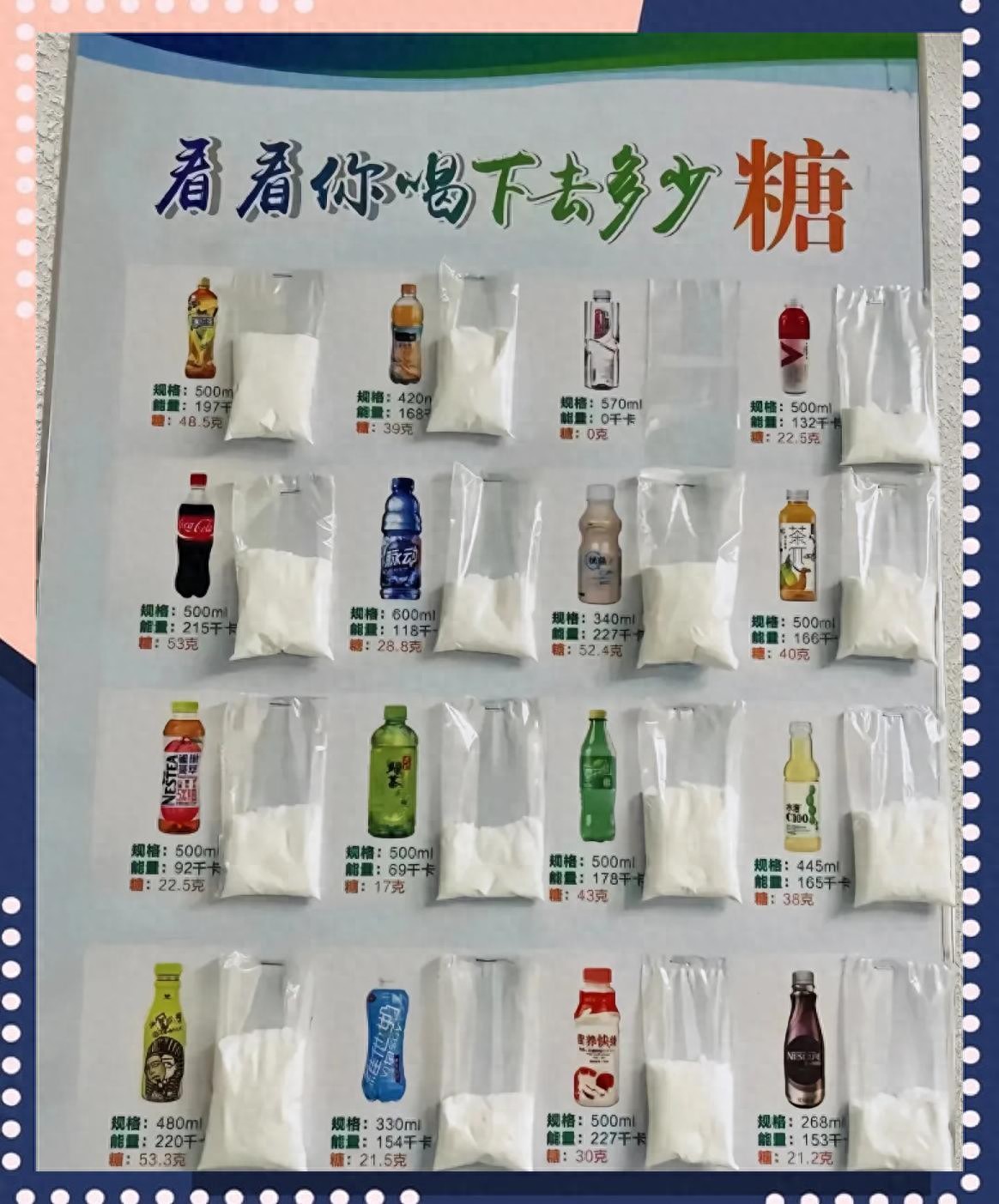

可能有人会说,这是美国的事,跟中国人没关系,可真不是这样,其实平常身边的糖消费,正朝着美国的方向走。现在随便拿瓶饮料看配料表,头一个大概率是果葡糖浆,跟当年美国可乐从蔗糖换成高果糖玉米糖浆的路数一模一样。

还有数据说,中国城市居民的添加糖摄入量,20年涨了近3倍,年轻人涨得更凶。而且别忽略了,米饭、面条这些碳水主食,要是精米白面,吃多了在身体里也会变成糖,这都是“藏起来的糖”,不知不觉就吃超了。

现在中国糖尿病患者快1.4亿了,也是世界第一,这数字想想就头皮发麻,每一口高糖饮料、每一碗没节制的米饭,其实都是在给未来的自己“埋雷”。

现在开始控糖

不过还好,我们没走美国的老路,已经开始主动“避坑”了。今年3月,国家启动了3年的体重管理年活动,特意强调要限制高糖饮食;上海那边更实在,给饮料分了级,高糖的直接标成C级、D级,学校里都不让卖,从源头拦着孩子喝。

广东也不错,把糖尿病前期的干预纳入医保报销,要是血糖有点高但没到糖尿病,去调理还能少花点钱,不让病情往严重了走。

还有控糖的工具,国产的动态血糖仪也挺给力,以前测血糖得扎手指,数据还滞后;现在这玩意每5分钟测一次,血糖一超标就报警,能直观看到喝杯奶茶、吃碗米饭对血糖的影响。关键是准度够,价格还比进口的便宜不少,普通人也能用得起,不用像美国那样,糖尿病人每年光吃药就得花4000美元。

其实控糖这事,根本不用搞得太极端,不是说以后一口甜的都不能碰,而是要学会“驯糖”,跟糖好好相处。美国社区医院现在都在推碳水换算表,告诉你一碗米饭等于13块方糖,老百姓也能学着算算账,这样一来吃多少米饭、喝多少饮料,心里有数了以后,就不容易超量。

出门买饮料,看一眼分级标识,知道是高糖就少喝;想了解自己的血糖,就用动态血糖仪监测着,不用等生病了才着急。

这些都是小事,但比等生病吃药管用多了,美国已经用7940万肥胖人口、600万被“除名”的糖尿病患者,还有暴涨的医保账单,给我们敲了警钟,那套“先吃糖爽够,再吃药续命”的模式,代价太大了,我们可不能学。

结语

说到底,身体是自己的,别让那点甜味绑架了一辈子的健康。

平时多注意点,少喝一杯奶茶,少吃一块蛋糕,多吃口蔬菜,多走两步路,身体舒服,以后也不用花冤枉钱看病,这才是最划算的事。

美国人更过分,不仅爱吃甜食,还爱吃些高热量的薯条汉堡之类的油炸食品,导致他们肥胖人群的比例竟然占到了全球第一的位置!然而,可千万别觉得这是人家美国人的事,很多人没想到,中国现在竟然也开始往这个方向发展了...

美国人更过分,不仅爱吃甜食,还爱吃些高热量的薯条汉堡之类的油炸食品,导致他们肥胖人群的比例竟然占到了全球第一的位置!然而,可千万别觉得这是人家美国人的事,很多人没想到,中国现在竟然也开始往这个方向发展了...

吃块苹果得蘸层白糖,觉得不够甜,再裹圈蜂蜜,这操作真是把“嗜甜”刻进日常了。关键这不是少数人这样,是真的全民“狂炫”,有数据说,美国人平均每天要吃94克糖,换算成超市买的方糖,就是22块堆在盘子里,这可是世界卫生组织建议量的4倍!

吃块苹果得蘸层白糖,觉得不够甜,再裹圈蜂蜜,这操作真是把“嗜甜”刻进日常了。关键这不是少数人这样,是真的全民“狂炫”,有数据说,美国人平均每天要吃94克糖,换算成超市买的方糖,就是22块堆在盘子里,这可是世界卫生组织建议量的4倍! 而且他们不光吃糖多,吃饭还爱高油高糖搭着来,汉堡配可乐、薯条配奶昔,顿顿离不开这些“甜腻组合”,长期这么吃,身体哪扛得住?

而且他们不光吃糖多,吃饭还爱高油高糖搭着来,汉堡配可乐、薯条配奶昔,顿顿离不开这些“甜腻组合”,长期这么吃,身体哪扛得住?

整个美国3亿多人,硬生生攒出7940万肥胖人群,这数量在全球都排第一,说出去都有点“丢人”。更揪心的是孩子,22%的青少年都肥胖,小小年纪就背着高血脂、高血糖的包袱,跑两步就喘。

整个美国3亿多人,硬生生攒出7940万肥胖人群,这数量在全球都排第一,说出去都有点“丢人”。更揪心的是孩子,22%的青少年都肥胖,小小年纪就背着高血脂、高血糖的包袱,跑两步就喘。 不过别觉得他们是意志力差、不想戒,其实是大脑被糖“黏住”了,德国马克斯・普朗克研究所的研究发现,长期高糖饮食会改动人的大脑,让负责饱腹信号的神经元“叛变”。

不过别觉得他们是意志力差、不想戒,其实是大脑被糖“黏住”了,德国马克斯・普朗克研究所的研究发现,长期高糖饮食会改动人的大脑,让负责饱腹信号的神经元“叛变”。 吃了就舒服,不吃就烦躁,而且越吃越想吃,量还得加码,明明知道不好却控制不住,这哪是简单的“嘴馋”啊。

吃了就舒服,不吃就烦躁,而且越吃越想吃,量还得加码,明明知道不好却控制不住,这哪是简单的“嘴馋”啊。

更离谱的是,他们还改糖尿病的诊断标准,原本空腹血糖超6.5毫摩尔/升就算糖尿病,现在直接调到8以下算正常,这一下就把600万临界患者从确诊名单里划掉了。

更离谱的是,他们还改糖尿病的诊断标准,原本空腹血糖超6.5毫摩尔/升就算糖尿病,现在直接调到8以下算正常,这一下就把600万临界患者从确诊名单里划掉了。 官方数据看着好看了,可这些人的健康隐患一点没少,这不就是糊弄人嘛!更让人膈应的是,指南一改,药企股价立马涨了,有个叫礼来的公司,糖尿病药物季度销售额直接涨了29%,这里面的门道,不用多说也能明白。

官方数据看着好看了,可这些人的健康隐患一点没少,这不就是糊弄人嘛!更让人膈应的是,指南一改,药企股价立马涨了,有个叫礼来的公司,糖尿病药物季度销售额直接涨了29%,这里面的门道,不用多说也能明白。 可能有人会说,这是美国的事,跟中国人没关系,可真不是这样,其实平常身边的糖消费,正朝着美国的方向走。现在随便拿瓶饮料看配料表,头一个大概率是果葡糖浆,跟当年美国可乐从蔗糖换成高果糖玉米糖浆的路数一模一样。

可能有人会说,这是美国的事,跟中国人没关系,可真不是这样,其实平常身边的糖消费,正朝着美国的方向走。现在随便拿瓶饮料看配料表,头一个大概率是果葡糖浆,跟当年美国可乐从蔗糖换成高果糖玉米糖浆的路数一模一样。 还有数据说,中国城市居民的添加糖摄入量,20年涨了近3倍,年轻人涨得更凶。而且别忽略了,米饭、面条这些碳水主食,要是精米白面,吃多了在身体里也会变成糖,这都是“藏起来的糖”,不知不觉就吃超了。

还有数据说,中国城市居民的添加糖摄入量,20年涨了近3倍,年轻人涨得更凶。而且别忽略了,米饭、面条这些碳水主食,要是精米白面,吃多了在身体里也会变成糖,这都是“藏起来的糖”,不知不觉就吃超了。 现在中国糖尿病患者快1.4亿了,也是世界第一,这数字想想就头皮发麻,每一口高糖饮料、每一碗没节制的米饭,其实都是在给未来的自己“埋雷”。

现在中国糖尿病患者快1.4亿了,也是世界第一,这数字想想就头皮发麻,每一口高糖饮料、每一碗没节制的米饭,其实都是在给未来的自己“埋雷”。

广东也不错,把糖尿病前期的干预纳入医保报销,要是血糖有点高但没到糖尿病,去调理还能少花点钱,不让病情往严重了走。

广东也不错,把糖尿病前期的干预纳入医保报销,要是血糖有点高但没到糖尿病,去调理还能少花点钱,不让病情往严重了走。 还有控糖的工具,国产的动态血糖仪也挺给力,以前测血糖得扎手指,数据还滞后;现在这玩意每5分钟测一次,血糖一超标就报警,能直观看到喝杯奶茶、吃碗米饭对血糖的影响。关键是准度够,价格还比进口的便宜不少,普通人也能用得起,不用像美国那样,糖尿病人每年光吃药就得花4000美元。

还有控糖的工具,国产的动态血糖仪也挺给力,以前测血糖得扎手指,数据还滞后;现在这玩意每5分钟测一次,血糖一超标就报警,能直观看到喝杯奶茶、吃碗米饭对血糖的影响。关键是准度够,价格还比进口的便宜不少,普通人也能用得起,不用像美国那样,糖尿病人每年光吃药就得花4000美元。 其实控糖这事,根本不用搞得太极端,不是说以后一口甜的都不能碰,而是要学会“驯糖”,跟糖好好相处。美国社区医院现在都在推碳水换算表,告诉你一碗米饭等于13块方糖,老百姓也能学着算算账,这样一来吃多少米饭、喝多少饮料,心里有数了以后,就不容易超量。

其实控糖这事,根本不用搞得太极端,不是说以后一口甜的都不能碰,而是要学会“驯糖”,跟糖好好相处。美国社区医院现在都在推碳水换算表,告诉你一碗米饭等于13块方糖,老百姓也能学着算算账,这样一来吃多少米饭、喝多少饮料,心里有数了以后,就不容易超量。 出门买饮料,看一眼分级标识,知道是高糖就少喝;想了解自己的血糖,就用动态血糖仪监测着,不用等生病了才着急。

出门买饮料,看一眼分级标识,知道是高糖就少喝;想了解自己的血糖,就用动态血糖仪监测着,不用等生病了才着急。 这些都是小事,但比等生病吃药管用多了,美国已经用7940万肥胖人口、600万被“除名”的糖尿病患者,还有暴涨的医保账单,给我们敲了警钟,那套“先吃糖爽够,再吃药续命”的模式,代价太大了,我们可不能学。

这些都是小事,但比等生病吃药管用多了,美国已经用7940万肥胖人口、600万被“除名”的糖尿病患者,还有暴涨的医保账单,给我们敲了警钟,那套“先吃糖爽够,再吃药续命”的模式,代价太大了,我们可不能学。

平时多注意点,少喝一杯奶茶,少吃一块蛋糕,多吃口蔬菜,多走两步路,身体舒服,以后也不用花冤枉钱看病,这才是最划算的事。

平时多注意点,少喝一杯奶茶,少吃一块蛋糕,多吃口蔬菜,多走两步路,身体舒服,以后也不用花冤枉钱看病,这才是最划算的事。