当中国疾控中心发布的全国肥胖率分布地图以深浅不一的色块呈现时,一个鲜明的地理特征引发广泛讨论:北方省份的颜色普遍深于南方,京津冀鲁等地区更是被标记为 “每 5 人就有 1 人肥胖” 的最高等级,而广东、海南等南方省份则保持着全国最低的肥胖率。这种 “北胖南瘦” 的分布格局,不仅是一组数字的差异,更折射出气候、饮食与生活方式对国民健康的深层影响。理解这一现象,对制定针对性健康策略、提升全民健康水平具有重要意义。

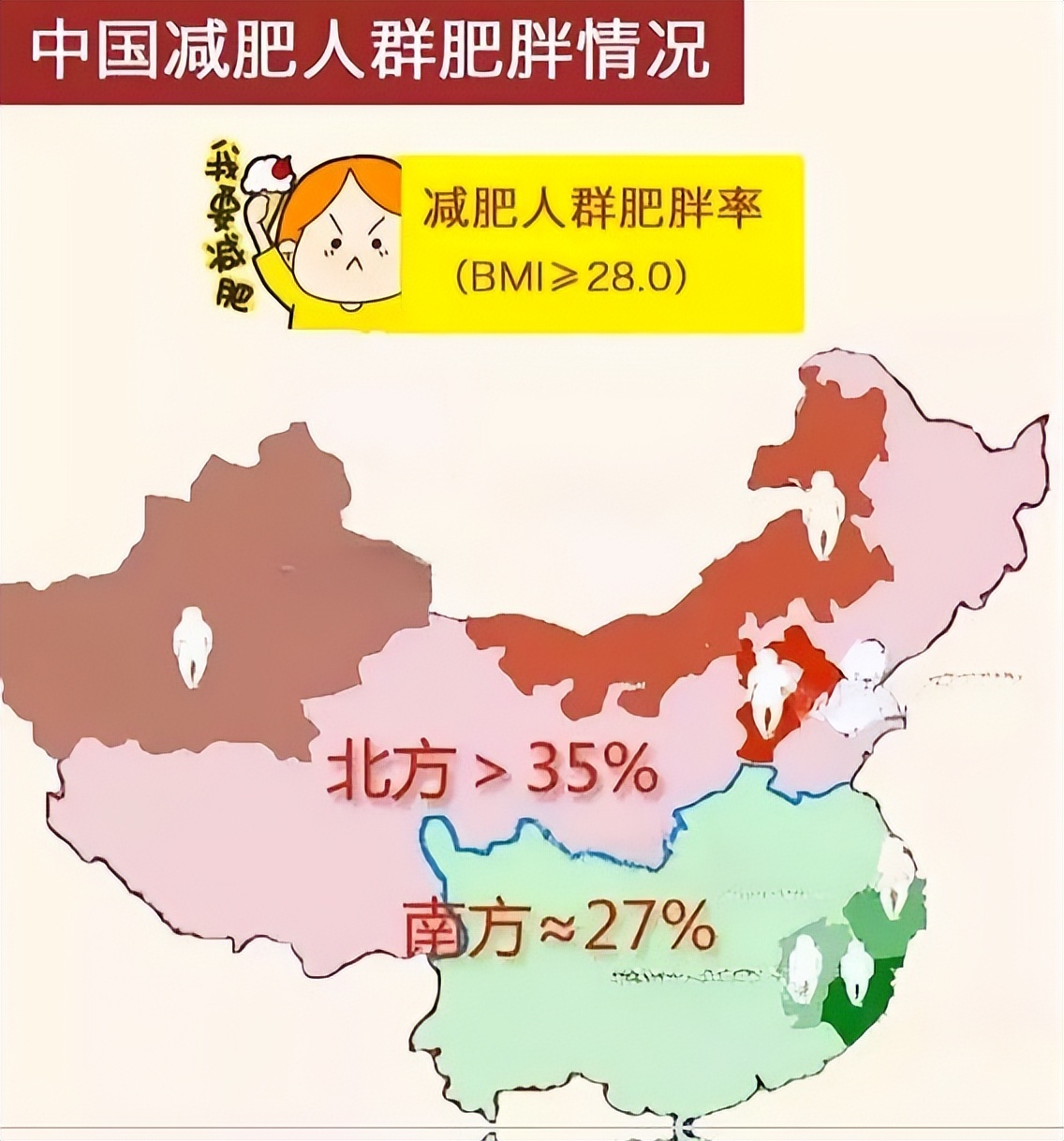

“北胖南瘦” 现象的数据呈现

权威数据为这一现象提供了坚实注脚。《中国肥胖患病率及相关并发症》研究显示,内蒙古(19.8%)、河北(21.9%)、山东(19.7%)三省的肥胖率占据全国前三,而广东以 9.5% 的肥胖率位居末位,南北差距超过两倍。中国疾控中心的等级划分更直观:北京、天津、河北、山东被划入最高肥胖等级,意味着这些地区每 5 人中就有 1 人达到肥胖标准(BMI≥28 且男性腰围≥90cm / 女性≥85cm);与之形成对比的是,南方多省份如湖南、海南等,肥胖率普遍低于 10%。

从超重率来看,南北差异同样显著。全国平均超重率为 34.8%,北方的内蒙古、山东以 37.1% 的超重率并列第一,河北紧随其后(36.6%);而广东的超重率仅为 30.8%,为全国最低。这种数据上的 “南低北高”,勾勒出清晰的肥胖地理分界线。

多维度成因深度剖析

气候:寒冷与炎热的代谢博弈

气候是塑造这一格局的基础因素。北方漫长寒冷的冬季,不仅使人体基础代谢率降低约 10%-15%,还触发了进化形成的 “脂肪储存本能”—— 身体倾向于囤积更多脂肪以抵御低温。与之相反,南方持续的高温环境加速新陈代谢,即使静态状态下,身体能量消耗也比北方高 5%-8%,客观上减少了脂肪堆积的机会。

饮食:碳水、脂肪与口味的南北分野

饮食结构的差异更为关键。北方饮食以 “高碳水 + 高脂” 为典型特征:馒头、面条等面食提供大量碳水化合物,红烧肉、铁锅炖等炖菜则带来高脂肪摄入,且普遍存在 “碗大量足” 的饮食习惯 —— 北方家庭的餐具尺寸通常比南方大 15%-20%,直接导致热量摄入超标。南方则延续 “岭南膳食模式”:以米饭为主食,搭配大量新鲜蔬果,烹饪少油少盐,且普遍有喝茶习惯(茶多酚可促进脂肪分解),这种清淡饮食模式天然具有控重优势。

生活方式:活动量的 “被动差异”

生活方式的 “被动差异” 进一步拉大差距。北方冬季寒冷,户外活动时间骤减,11 月至次年 3 月的日均户外步数比南方少 3000-5000 步;而南方多丘陵地形,日常通勤、购物往往需要爬坡登高,相当于每天进行 20-30 分钟的 “自然有氧运动”,这种 “无意识的活动” 使南方人肥胖风险降低约 20%。

“北胖南瘦” 背后的健康风险

肥胖从来不是孤立的体型问题,而是多种慢性病的重要诱因。数据表明,相较于正常体重者,肥胖者罹患高血压的风险飙升至 3.4 倍,患 2 型糖尿病的风险高达 4.7 倍,心血管疾病风险也增加 2.3 倍,肥胖对健康威胁可见一斑。北方高肥胖率直接推高了相关疾病的发病率:内蒙古的高血压患病率达 35.6%,山东的糖尿病患病率为 12.8%,均显著高于全国平均水平(高血压 27.5%、糖尿病 11.9%)。

南方虽肥胖率低,但健康隐忧不容忽视。广东等省份的超重率已达 30.8%,且随着外卖、奶茶等新兴饮食模式普及,青少年肥胖率近 5 年上升了 40%,传统饮食优势正被高热量加工食品侵蚀,若不加以干预,“南瘦” 优势可能在 10-15 年内弱化。

针对性改善方向建议

北方:从 “被动接受” 到 “主动调整”

对北方而言,核心是打破 “天冷就要多吃” 的传统认知。饮食上,可将面食占比从 60% 降至 40%,增加薯类、杂豆等复合碳水,同时将炖菜改为快炒、清蒸,减少脂肪摄入。冬季可发展室内运动 —— 如东北推广的 “社区冰壶”“室内快走”,或华北流行的 “商场健走团”,这些活动能有效弥补户外不足。

南方:守护传统,警惕新风险

南方的关键是 “守正防新”。一方面要传承清淡饮食传统,避免过度追求 “重口味” 改良;另一方面需警惕 “隐形热量炸弹”—— 一杯 700ml 奶茶的热量相当于 3 碗米饭,一份外卖炸鸡的脂肪含量超过每日推荐摄入量的 2 倍。建议将奶茶摄入频率控制在每月 1-2 次,优先选择 “少油少酱” 的传统家常菜。

结语

“北胖南瘦” 是自然环境与人文习惯共同作用的结果,却非不可改变的宿命。它提醒我们:健康体重的维持,既需要尊重地域特征,更需要主动的生活方式管理。对北方人而言,不必因寒冷放弃健康饮食;对南方人而言,不能仗着 “天生瘦” 而放纵高热量饮食。唯有将健康意识融入日常 —— 合理膳食、适度运动、科学控重,才能逐步缩小南北肥胖差距,共同提升全民健康基线。毕竟,无论身处南北,健康始终是最公平的 “人生财富”。