(抖音搜索“俞敏洪”在【节目】栏观看完整回放)

(本文源自2025年8月29日直播“对话陈建功”)

俞敏洪:各位朋友,大家好!今天我对谈的是中国著名作家陈建功老师,大家比较熟悉的电视剧《皇城根儿》,就是陈建功老师跟他的朋友赵大年作家一起写的,讲述北京很有意思的一些故事,跌宕起伏、牵动人心。

对于50年代到80年代的人来说,我们对陈建功老师会更熟悉,因为1980年全国有文学热,写诗歌、写小说的人都会被追捧,当时我进大学读到的陈建功老师的第一篇小说就是《丹凤眼》。今天他带着他的新书《请在我脏的时候爱我们》来了,这是一本我读了以后特别感动的书。

陈建功:谢谢敏洪兄。

俞敏洪:陈建功老师是我的师兄,他1977年进入北大中文系,而且我们都上过谢冕老师的课。谢冕老师是中国著名的诗歌评论家,中国80年代有一个诗歌运动,朦胧诗歌的兴起就跟谢冕老师有非常重要的关系。

陈建功:他把我捞出来了,我考大学的时候语文作文分最低。

俞敏洪:我看你书中写的故事,你因为语文分数比较低,已经被打入冷门,可能不一定能进北大了?

陈建功:分够了,能进北大,但是他很好奇,因为我当时已经发表了一些作品,所以他觉得我怎么能发表这么多作品,但语文作文分又最低呢?他当时是招北京学生的老师,他一看,发现我是按照当时报纸的文章风格写的,不是按照作文写的,谢老师就把我录取了。

俞敏洪:对,当时的笔调可能太正了。

陈建功:太时文了,像报纸一样。

俞敏洪:特别有意思的是,我跟陈建功老师住在同一栋楼,但当时我们两个人并不认识,我这次读陈建功老师的书才发现,他其实就住在我楼上的房间里,他住在32号楼的332,我住在32号楼的232,我们都对着厕所和水房,所以陈建功老师描写他住在332里面听着水房里的人晚上边洗澡边洗衣服边唱歌,我也同样经历过。只不过陈建功老师是1977年住进去的,我是1980年住进去的,当时陈建功老师已经大四了,所以我们只有一年的交集。陈建功老师上北大已经28岁了,你应该比我大十几岁,我是1962年的。

陈建功:我是1949年的。

俞敏洪:你跟共和国是同龄人。(笑)今天我们会一起聊聊我们在北大的岁月,以及北大之前的岁月、中国文学的岁月。

俞敏洪:师兄,你出生在广西北海,但是在中国人民大学长大的,一路上了人民大学的小学、附中。我今天看你的介绍,你依然把广西北海当作你的家乡,你对广西北海有特别深的感情吗?

陈建功:我离开广西北海的时候已经是1957年了,当时我8岁。我在北海有一个很自由、很开放的童年,因为我们家里是两世单传,我父亲是独生子,我也是独生子,就被格外溺爱,所以在北海,我是很撒野、很撒欢的状态。我们家住在北海老街上,离海边很近,我经常在海边走,7、8岁就在海滩上混了,但当时我父亲在中国人民大学教书,所以我8岁的时候他就回北海把我和祖母接走了。

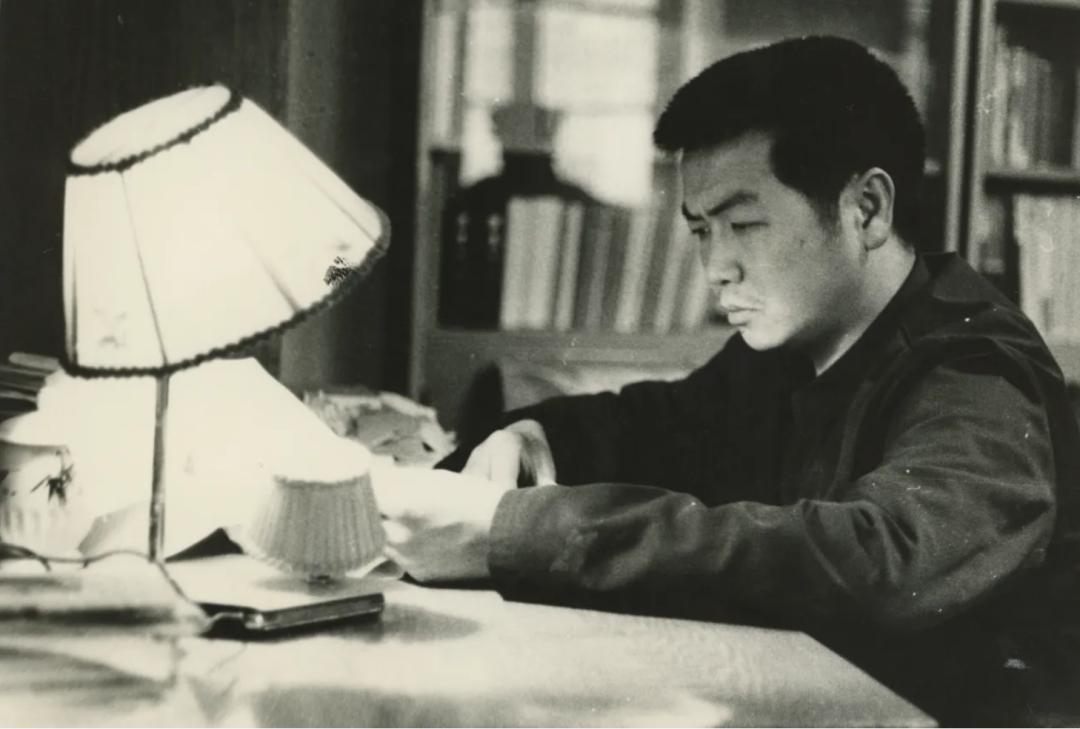

(年轻时的陈建功 图片来源于网络)

俞敏洪:你父亲从一开始就在人民大学教书吗?

陈建功:对,我父亲在广东解放以后,考上了人民大学的研究生,就留在人民大学教书了。

俞敏洪:你父亲也算老革命了?

陈建功:不是老革命,他是新解放区来的。人民大学有很多学生都是陕北公学来的,我父亲是从广东新解放区派到人民大学读研究生的,后来就留下来了。

俞敏洪:你父母在什么时候结的婚?我看你妈妈后来在广西师范学院读书,怎么会生了两个孩子还去广西读书呢?

陈建功:他们在解放前夕结的婚。那个年代生孩子很早,她生了我姐姐之后怀上了我,我爸爸到广东闯荡去了,后来就解放了,就到了北京。我妈妈又在北海培养,到了广西师范学院,毕业之后到了北京,她就派我爸爸来北海,把我、我祖母、我姐姐都接来北京了。

俞敏洪:从你出生开始,这8年时间一直是你妈妈或者你祖母带着你?

陈建功:我妈妈在读书,所以主要是我祖母在带我,她也很娇惯我。

俞敏洪:那你算不算最早的留守儿童之一?

陈建功:对,我在书里还用了这个词。

俞敏洪:但好像对你的心灵没什么伤害?(笑)

陈建功:有伤害,因为我在8岁之前从来没见过我父亲,我原本很以我父亲为荣,后来我父亲把我接到北京以后,因为我依然很骄纵,我父亲就痛打了我一顿,从此我就跟他生疏了,很客气,但我永远和他都不亲了。

俞敏洪:小时候尽管不知道爸爸长什么样,也没跟爸爸亲热过,但还是很想爸爸,内心中对爸爸也有一种期待和崇拜?

陈建功:还有一种自豪感,因为爸爸在人民大学教书,在北海那个小地方当然也出了很多人才,但我父亲算混得不错的,虽然他后来在人民大学受了点误会,但最后也平反了。

俞敏洪:那时候好像每个人都会受误会。

陈建功:再后来我父亲就调回广东了。

俞敏洪:你们没跟着回去?

陈建功:没有,那时候我已经工作了。我父亲在广州管理干部学院,后来也入了党,退休后于1995年过世。党的领导同志说,你父亲老了混得很好。我说,嗐,他一辈子也就被误解了。

俞敏洪:我看你书上写,当时你妈妈已经过世了,所以老人家就一个人。

陈建功:对,我妈妈1984年去世的,当时我刚30出头。

俞敏洪:她去世的时候还比较年轻。

陈建功:对,我妈妈生我的时候得了风湿性心脏病。后来我很意外的是,我妈妈过世后,我发现她认识很多我很佩服的人,比如搞古籍的白化文先生,因为当年北大一些老师被下放到北大附中当老师,我母亲也在那当老师,所以都认识。

俞敏洪:你妈妈到北京以后在北大附中工作?

陈建功:没有,我妈妈是到北京工农进修学院,当时50年代,工农进修很时髦,她也是在那时候认识白化文先生的。白化文先生说我妈妈到北京后,普通话说不好,但她很执着,肯定慢慢会学好,后来她争取入党争取了三十几年。

俞敏洪:我看你书中写了,本质上老太太也是个知识分子。

陈建功:甚至我还写到我妈妈是一个文学粉,她读巴金、茅盾先生的作品,很有那种挣脱旧家庭的思想。

俞敏洪:其实你妈妈的家族本身是一个比较大的旧家族?

陈建功:对。

俞敏洪:实际上是书香门第?

陈建功:我父母不是书香门第,就是资产阶级,做生意的,但后来受新中国的教育,他们成为了知识分子。

俞敏洪:你妈妈去世的时候,其实你已经很有名气了,所以老太太还是比较欣慰的。

陈建功:其实我妈妈从来不提我的作品,她只提我的腰受伤以后,她买了无数的鸡做给我吃,她老提这个,但她不提我的作品。后来她去世后,我去她办公室收拾东西,发现她的办公室抽屉里摆着我的《飘逝的花头巾》。

俞敏洪:其实也在看,把骄傲放在心里了。

陈建功:骄不骄傲我不知道,反正她更多是母爱。我也受她影响,因为她是语文老师,我们家过去有很多语文书,比如语文课中鲁迅作品的教学等等,所以我在中学时代就读了《呐喊》《彷徨》,很喜欢鲁迅先生。

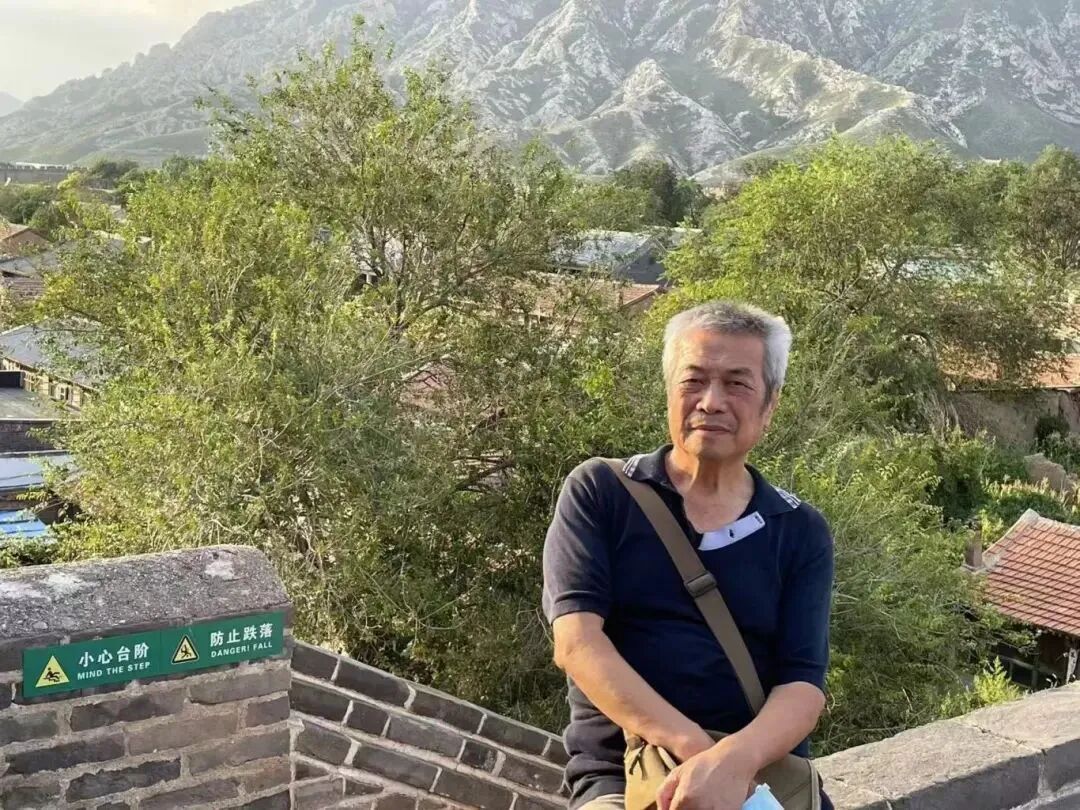

(早年写作的陈建功 图片来源:人民文学出版社)

俞敏洪:从小你父母不在身边,你怎么会喜欢读书呢?

陈建功:我在8岁之前没怎么读书,都是在海滩上疯玩,我8岁来北京之后才开始读书的。

俞敏洪:我觉得在海滩上疯玩对你是有好处的,锻炼了你更加奔放、自由的心灵。

陈建功:对于创作论来说,你说的这个非常科学。小孩或者作者,得有一个调皮的心灵,得向既成的知识、既成的说法提出怀疑和挑战,我从小有这样的“毛病”,我相信这是新时代人格的一种重要特征,这是我个人的理解。比如我上初中的时候,考高中的题目是“我为什么要考高中”,我妈妈是北大附中的阅卷老师,那时候阅卷是密封的,我妈妈回家就夸,有个孩子把作文写成书信体。我说这是我写的。啊?你写的?我还给你加分了呢!那时候她就鼓励我用调皮的办法、创新的办法来写。

俞敏洪:在读书这件事上,你妈妈起到的作用大还是你爸爸起到的作用大?

陈建功:其实我偷偷看我妈妈书架上的语文参考书。

俞敏洪:你父亲好像是搞工科的,你妈妈收集的书更符合你的胃口?

陈建功:对,我喜欢看她书架上的书。我父亲的工业类的书都是苏联社会主义经济什么的,而且因为他打过我一顿,所以生疏了。

俞敏洪:当时进入初中、高中时代,尤其快到高中的时候,刚好就是特殊年代,进入了各种各样年轻人之间的互相斗争、派别斗争等,而且考大学什么的也废止了。那时候你高中毕业以后,就到煤矿工作了,高中这段时间给你个人带来了什么影响?

陈建功:我的高中时代,是一个以阶级斗争为纲逐渐形成的时代,包括阶级斗争里会有成分论,而我父亲又有一点所谓的历史疑点。在班里,我15岁就开始争取入团,一直到28岁我才入团。

(80年代的北京 图片来源于网络)

俞敏洪:你在书中也描述了一些你的处境,当时不同家庭出身的人之间会互相比较,现在的孩子也有这样的比较,你来自富有家庭、官宦家庭,我是普通家庭,有的人可能还是贫困家庭。当时你是处于中间一点的状态?

陈建功:中间偏下。

俞敏洪:这种中间偏下的状态是不是对你的成长、写作有影响?因为你的作品中更多是老百姓胡同里的故事,讲述的是普通人的情感,是不是跟你的身份也有一定关系?

陈建功:这个问题真的很内行,问了作家情感的敏感带,比如我们曾经历过一些事情,所以我们在许多问题上比较敏感,比如人和人之间的平等,不因为出身、不因为贫富、不因为贵贱而产生这种歧视,我希望对任何一个人都有平等,这种渴望会植根在我的小说中。

俞敏洪:我发现你的小说中描述了对很多普通人人性和人格的尊重,包括对于那些小混混的人格的尊重,所以我感觉你内心是有大慈大悲的。我想问这种大慈大悲是在小说的生态环境中形成的,还是后来矿工的岁月也起到了重大的作用?

陈建功:上学的时候,我读过一本书,夏志清先生的《中国现代小说史》,是在香港出版的,里面有一句话很让我震撼,他说现在很多中国当代小说之所以肤浅,他们只把同情放在被剥削、被压迫的人身上。他们不知道,那些压迫人、剥削人的人,也是值得同情的。夏先生是从基督教的思想来看待的,但我理解马克思主义不也是这样吗?形态决定意识,比如很多人也许是坏人,也许他本身是资产阶级,但这是体制决定的,他生下来就这样,但人性本身是很复杂的。所以我觉得我会尽可能去理解每一个人,写小说也是。

俞敏洪:《请在我脏的时候爱我们》是陈建功老师的新书,主要是陈建功老师对自己18岁到28岁这十年展开了人生自述,这十年刚好是陈建功老师到京西煤矿工作的十年。京西煤矿就在今天的门头沟地区,从清朝甚至更前一点就开始产煤了,到了解放以后,由于对煤的需求量大增,大量人被分配到京西煤矿挖煤。

我去过京西煤矿,我还对门头沟提过建议,应该把京西煤矿的矿井、矿道做安全加固以后,变成一个煤矿博物馆,纪念京西煤矿在解放后几十年对中国建设作出的贡献。我之前在国外旅游的时候就发现,包括到了旧金山那边,他们淘金的金矿,还有其他地方的煤矿,都或多或少会变成一个博物馆。而且这条线上又有上千年的古文化,我就留了很多马蹄印、骆驼脚印的照片,都是古代明清时候,人们用骡子和马运煤、运物资的过程。我还曾经专门去京西古道考察过一个礼拜,写过一万字的散文,写到了为什么会有京西古道、跟煤矿的关系,包括你书中描写到的古村庄等等。爨底下村是现在最有名的村庄,但那里离京西煤矿稍微远一点。

(1970年,和窑哥们儿在井口,左六为陈建功。 来源:北京文学)

陈建功:把它搞成旅游区,作为现代工业遗址,这还挺重要的。

俞敏洪:《请在我脏的时候爱我们》界定为非虚构小说,某种意义上是陈建功老师充满人性和感情地对于成长的剖析,是一本特别动人的回忆录。陈建功老师以自己18岁到28岁这十年为轴心,回顾自己从小的成长,从18岁进入京西煤矿工作,到28岁考上北京大学,在这段历史陈述中,他自己当煤矿工人,并且差点因工伤残废,甚至差点牺牲生命。他讲述了那代人从小的成长,以及改革开放以后的成长和思想的转变,同时把自己的童年、懵懂青年,到后来的追求、这一代人的兄弟情谊、感情追求全浓缩在津津有味的文笔中,可以说是写了一代人的历史。

我读了以后觉得,这本书是不会过时的书,也是在任何年代去读都会让你对曾经的那个年代有着更深刻的了解,甚至带来深刻反思的一本书。就像我们讲到改革开放初期的时候,就会想到路遥的《平凡的世界》,讲到解放前从土改到老百姓传统崩溃的时候,会想到陈忠实的《白鹿原》。陈建功老师这本书写的就是60到70年代中国那关键的十年,作为这样一个枢纽,给中国这一代人以及前后的时代带来了一种怎样的影响,所以特别值得大家一读。

我跟陈建功老师有很多共同之处,我们俩都是北大的,他是工人、我是农民,我们都在基层工作过,都经历过那种狂热的、不加思考的时代,然后被洪流淘洗、抛弃,回过头来站在改革开放之后,对这个时代回顾、反思、改变的过程,所以可以在书里清晰地看到时代的脉络。

陈建功:我听出来了,你研究得非常透。

俞敏洪:透倒是不透,因为才读了一遍,但我也算知道一点那个时代的事情,尽管我没有像你一样当过煤矿工人,但我当了18年农民,农民干活也很累,所以我对于你书中描述的内容有深刻的共鸣,这也是为什么我说它是一本不过时的书。也正因为这本书讲了很多矿山的故事,所以《请在我脏的时候爱我们》里的“脏”这个字,一方面暗示了十年煤矿生活天天跟煤打交道,跟岩石爆破打交道,所以身上不可能干净,但这也形容了一个在青年时期,也就是18岁到28岁混不吝的时期,那时候人的懵懂思维和个人思想成长、灵魂成长的过程。

陈建功:您概括得特别好,那个时代的工作本身就是脏的,每天出来就是眼睛是白的、牙是白的,扑扑腾腾地穿着雨靴,我们都是扑腾扑腾的,暴土扬烟地过来了,这是一方面。另一方面,那个时代有很多理论上、实践上的问题,造成了我们思想上的混乱,当时也有我们个人追求上的一种“脏”。

俞敏洪:那时候你幸亏没有真正超越时代,否则你可能就命运多舛了,真正超越时代的人,比如顾准、张志新、林昭等等,最后都牺牲了。

陈建功:对。

俞敏洪:你是从什么时候开始写这本书的,应该是两三年前开始写的?

陈建功:不是,应该是在30年前就开始酝酿了。这种自我回忆的文章,别人写过了无数,所以我一直在找一个出口,用什么方式写才能感染别人?后来看到夏志清先生的那句话,我就觉得他写的是小人物,我也可以从小人物入手。

俞敏洪:为什么从30年前开始,你就有这样的想法,希望把自己的青春生命记录下来,为什么到现在才出版这本书?

陈建功:我过去住在人民大学院里,没有接触过底层老百姓,后来因为挖煤的十年,从18岁到28岁,我在矿井接触到了底层,发现我们生活的活力、精神状态以及语言方式都在剧烈变化。我感受到尘埃中的滋味,渐渐地,我觉得挖煤的苦并不很苦,其中充满了生活的本色。但我一直没写,是因为找不到更好的点来切入,甚至找不到更好的腔调。

俞敏洪:这个词用得好,任何一部文学作品都有自身的腔调,比如《繁花》有《繁花》的腔调,《请在我脏的时候爱我们》又是另一种腔调。

陈建功:对,腔调是一个作家个性的语言,我们汲汲以求的就是腔调,很多作品一看就知道是哪个作家的,比如汪曾祺,他晚清小品的腔调,一看就知道是他的作品。我请教过汪老,我说汪老你这腔调是怎么找的?他说,嗐,就是年轻的时候背晚清小品背得很熟,所以现在知道哪里多个字、哪里少个字会别扭,他是这样找来的。当然汪老还有自己的世界观,有个人对生活的看法,有学问的融通,综合形成了他的腔调。我这本书拖延了30年,就是因为找不到腔调。

俞敏洪:就是用什么语言状态来描述这段经历,才能够感人至深,并且充满人间烟火。

陈建功:还要有趣,觉得他和别人说的不一样,证明这个人是有趣的,是可以交朋友的。

俞敏洪:我觉得你用了一种相对幽默的笔调来批判那个时代,同时也批判自己,这个腔调把握得特别好。如果你把自己描写为一个受害者,就没人看了。但如果你批判那个时代,不批判自己,也没法看,表明了即使在那样一个时间阶段,人们依然在寻找心灵的归属和人间真情。你写你跟矿工同事们的感情,当时300个人民大学和周围中学的学生,同时被分配到京西煤矿,后来形成了天天在一起摸爬滚打的氛围。

陈建功:还有我们跟师傅们的融合,我们煤矿有一句话“都是石板缝里钻过来的人,都是煤行里钻过来的人”。

俞敏洪:每天都是生死的选择。

陈建功:所以我们这种人是不留隔夜钱的,解放前就这样,不知道下一次能不能吃上饭,所以不留隔夜钱,花光、造光,就是这种性格。现代人都知道要储蓄,但我们当时整个价值观念、思维体系,都有这种不留隔夜钱的豪爽。(笑)

俞敏洪:因为在那个时候,尤其在解放前,矿井安全非常堪忧,可能进去就出不来了,所以留隔夜钱会对不起自己。这种不留隔夜钱,一方面是对工作危险性的表征,自己说不定哪天就出不来了,比如你就差点出不来了。但另一方面,这也培养了这帮人的豪爽,以及人与人之间的肝胆相照,因为你腻腻歪歪、斤斤计较、计算别人、谋划别人是没有任何意义的,所以在这样的矿工环境中,你的个性都被改变了。

陈建功:对,大家都是生死之交。

俞敏洪:你去的时候,文笔比较好,带有点知识分子色彩,但看到你在矿井中跟老老少少打成一片,我觉得环境改变了你。其实你当时也有这种感觉,说不定哪天进了矿井就出不来了,是不是也有?

陈建功:说老实话,那时候我们是国营企业,安全做得还不错,但也有几个人发生事故死了,我也挨了一下子,有过这种危险的经历。

俞敏洪:所以你书中专门描述,北大毕业后,已经功成名就了,你还专门跑到京西煤矿的山坡上祭拜你认识的那些人的坟墓,那也是一个令人心碎的场景,如果拍成电影,会是一个特别有感染力的镜头。

陈建功:对。

俞敏洪:你们高中毕业的时候,是不是脑袋中就没想过要上大学,当时大学是不是差不多都关门了?

陈建功:对,1966年的时候就取消了高考制度,我当时还有一丝快意,那时候人大附中不像现在这么有名,我在人大附中班里排第10左右,我想我一考大学就会很危险,能考上大学,但是很危险,所以高考取消后,我就有一种快意。人呢,谁也不能说自己多纯洁,当和个人的考量相结合,他有种砸烂旧社会的快意,我在书里反省了这一点。

俞敏洪:对,否则那个年代的年轻人为什么会那么疯狂?现在你要放开了,让年轻人砸烂旧世界,也一模一样。现在孩子们被高考挤得半死不活,如果告诉他们哪一天不用高考了,他们绝对开心死了。

陈建功:是,所以我在书里反省了自己。那个时代根本没有什么国家、命运的思考,完全是从个人来讲有这种快意。后来搞文化大革命了,就来报名,说谁报名到京西去,就有一个朋友给我报了名。

俞敏洪:其实你都不知道要到京西去,只是你朋友给你报了名?

陈建功:对。

俞敏洪:你当时对于自己去当煤矿工人,内心是怎么想的?

陈建功:没有想法,当时还在办报纸,就想晚几天去。当时还没有上山下乡,我先是到青海军马场,很多朋友要去那,还到了冷湖的石油管理局,当时是受王铁人的大庆精神影响,我当时有一个歌,“骑马挎枪走天下”。后来我到煤矿之后,1968年12月份才发表了上山下乡的指示。

(王进喜 图片来源:全国总工会)

俞敏洪:所以后来比你低一级的女朋友就上山下乡去了?

陈建功:对。我们年轻的时候,没有像现在的年轻人有这么多自我设计,我们是把一切交给祖国,当然也有个人的私心,但不像现在这么精明,说我要学理工、学文科,我要当记者、我要考公,没有这种设计。

俞敏洪:你到煤矿以后,用了多长时间适应煤矿工人的生活?

陈建功:那时候我还不到一百斤,扛个风锤一百多斤,偶尔让你过过瘾就受不了了,所以工人们都很照顾我,就让我指挥车去了。但我忽然发现,除了生活习惯之外,他们那种对一切都以嘻笑怒骂的姿态来对待的心态感染了我,渐渐我就融入了这种文化氛围。

俞敏洪:当时有没有觉得我变成工人的一员,这辈子就这样了?还是觉得我是工人的一员,但我站在更高的方向看工人群体,因为未来我想把他们写出来?

陈建功:没有,当时我妈妈说,你得读书啊!我说怎么读啊?那时候“破四旧”,没有书了,但鲁迅全集是可以读的,我妈妈说,你把鲁迅全集抠多少遍,以后还有用。我妈妈很有远见。当时我们图书馆有“破四旧”的书,我就穿个大棉袄去偷书,都掖在腰里,偷到柜子里去分享。当时我记得读的是托尔斯泰的《安娜·卡列妮娜》和《复活》,还读过朱光潜先生的《西方美学史》。

俞敏洪:你后来在北大见过朱光潜先生没有?

陈建功:见过,很瘦小。我当时刚看过新出的《西方美学史》,他写了一篇序言,对过去很多陈旧的翻译提出了质疑,说这翻译都是为政治服务的,没翻译对。我当时看,心想这老头得多大学问啊,虽然这么个矮,但提出这么多观点,得有多大的勇气啊。

俞敏洪:我们班还为朱光潜先生服务过,老人家在轮椅里起不来的时候,每天都要到北大散步,我们班同学分成每两个人一批,推着轮椅带老人家在校园里散步。

陈建功:不知道你上学以后给你做报告的是哪位老师,我做报告的是侯仁之先生,因为班里有很多外地来的朋友,他就讲北大的起源、北京的起源,我从那时候起才对北京感兴趣的。季羡林先生那时候还是副校长呢。

俞敏洪:当时你有没有过苦闷,觉得自己难道要在矿井待一辈子?

陈建功:有,说句老实话,我写点小报道、写点文章、写点领导讲话,是为了混公出,给领导写一篇稿,让我可以偷懒,今天就不用上班了。当时上海的《朝霞》杂志已经出来了,说工人要写工人,因为我们矿不大有人会写诗歌、写文学,就派我去北京出版社,当时叫毛主席著作出版办公室,那里组织了一个工人写作班子,我就变成了班子成员,开始写小说了。我在那认识了后来活跃于北京的一大批作家,比如陈祖峰、李游、刘心武、浩然,都是在文革后期开始写作的人。

俞敏洪:浩然写过《金光大道》《艳阳天》,到了80年代以后,他慢慢就消失掉了。

陈建功:那时候他很苦闷,他也想写小说,但忽然被江青在大寨给招去了,让他出席这些活动。其实他很抵制这个活动,他是写小说的,并不愿意参加这些事,但文革后大家都一锅端了,所以很多人误解他了。

俞敏洪:他现在还在吗?

陈建功:不在了。所以后来又到老家去,写了一本叫《苍生》的小说,写得不错,他终于走出了历史给他带来的误会和阴影。他后来还去西沙写《西沙之战》,他说就是采访性的东西,写得很粗糙,没有人物积累,就只能用诗歌体一段一段地写。

(作家浩然 图片来源于网络)

俞敏洪:你在矿山的时候,当时阅读的书,哪个作家对你的影响比较大?

陈建功:霍桑的《红字》。

俞敏洪:你那时候居然能读到霍桑的书?

陈建功:我从图书馆要烧毁的书里偷出来的。霍桑的《红字》当时很激励我,因为他把一个凌辱性的标志变成了一个美的象征。大家很公认这种伟大,所以那时候我们虽然身处卑微,但还是希望好好坚守自己。

俞敏洪:你什么时候开始有自觉意识,觉得自己未来要成个作家?

陈建功:挖煤的时候,我不是去写稿嘛,我回来跟我们一个朋友说,哎呀,我的梦想就是能到《北京文学》当个编辑。

俞敏洪:如果在北京当了编辑,就有可能摆脱每天下井的生活了。

陈建功:我当时已经受伤了,腰已经坏了,本来也下不了了。

俞敏洪:受伤是哪年?

陈建功:我是1968年去的,1975年底受的伤。

俞敏洪:受伤以后就没法下矿井了?

陈建功:对,受伤养了一年,后来给我论证是几级伤残,每月给我18块钱伤残补助,我就在井口带领四个老太太筛沙子。她们对民俗感兴趣,对天井台的幡会、对庄户的幡会这些民俗感兴趣,我通过她们了解了民俗相关的东西。

俞敏洪:天井台和庄户的幡会又复活了,我有一年去妙峰山也看过,是表演性的,现在应该算是中国非物质文化遗产了。

陈建功:对,是非遗。最早是北大民俗学会发起了一个活动,给了顾颉刚、容庚、容肇祖等五个人一些大洋,派他们去妙峰山调查。他们到妙峰山走了几天,从不同的角度做了调查和记录,比如顾颉刚先生从历史学的角度,容肇祖先生从哲学的角度、进香客的心理角度,孙伏园先生从散文的角度等等。这是北大1925年发起的,后来这块重心移到了中山大学。我对民俗学的研究,是我带领老太太们筛沙子,聊天聊出来的,那时候也很喜欢这个。

俞敏洪:我发现你的书中,对于一些民俗的描述比较到位,所以是在那时候积累的基础?

陈建功:对,我后来读了妙峰山相关的书籍,还复印了一本《人民首都的天桥》,把当时的相声、幽默、包袱、小曲都收集起来了,这对我后来写文章非常有用。

俞敏洪:你在矿井,是什么时候开始有意识地寄出、发表自己的作品?

陈建功:不是有意识地寄出。1973年要组织工人写小说,我被派去写小说,后来我写了一首诗,我就拿给浩然看。

俞敏洪:这首诗是写一个人被推举为工农兵学员去上大学,结果当天晚上又跑到矿井里干了一夜?

陈建功:对,很假。当时我写完给浩然老师了,浩然老师给我留了一个条,星期六,说我回去了,交给李学鳌,他看了说很好,他推荐到《北京文艺》。后来发表出来了,我就很得意,觉得自己有望评上工农兵学员。

俞敏洪:我跟你有过一样的梦想,我15岁初中毕业回到家乡的时候,当时我想的是什么呢?当时农村有一个规定,说贫下中农子女一家上一个高中,我姐上了高中,我就上不了了,我们村上那几个成绩特别差的,不想去上学的,被硬推去上学了。当时我在农村干活,我就想争取几年以后成为工农兵学员,因为我们村有一个比我大5岁的,刚好在那年被推举到洛阳外国语学院,结果我努力劳动还没满一年呢,“四人帮”就被粉碎了,我们村上那两个不愿意上学的孩子就坚决不去上学了,那是1977年,我就去顶替他们上了一年半高中,然后1978年参加了第一次高考,所以我们还有过这样一个隔了时空的交集。

陈建功:对,但当时我回到矿上,正好赶上了1973年张铁生事件(1973年7月,张铁生在高校入学考试物理化学试卷背面书写请求照顾入学的信件,信件经辽宁省委书记毛远新删改后,以《一份发人深省的答卷》为题刊登于《辽宁日报》,称其提出了“大学招生路线问题”。《人民日报》等媒体随后转载,并定性为“教育战线两条路线斗争”,引发全国范围内“选什么人上大学”的讨论,张铁生被塑造为“反潮流英雄”。事件中文化考查被批判为“资产阶级复辟”,张铁生因此被江青等人公开赞扬,进入铁岭农学院任职,后当选全国人大常委会委员。1976年“四人帮”倒台后,《人民日报》《光明日报》发文揭露该事件为政治骗局。1977年3月,张铁生以现行反革命罪被逮捕),矿上认为我政治上有点问题,就不让我去了。

俞敏洪:本来你有可能去的。其实我觉得是运气,如果你在1974、1975或者1976年被推荐为工农兵学员,后面就不可能在北大碰到那些好老师了。

陈建功:对,当时即便是北大这些老师,他们也没出来,还不允许他们上课。

俞敏洪:你刚才说到自己写的诗很“假”,是表态、装、编故事,编的都是高大上的故事,你从什么时候开始意识到,在写作中“假”其实不好?或者觉得写文字、写小说,就应该把真情实感给讲出来?是上了北大以后还是上北大之前?

陈建功:上北大之后,咱们在水房听这帮人折腾,我就很正面地理解了,一个新时代就开始了。

俞敏洪:如果放在前几年就会反感,唱着“反动歌曲”。

陈建功:对,当时邓丽君绵软的声音已经过来了,还有俄罗斯的《三套车》之类的,各种思潮都涌过来了。

俞敏洪:这种思潮涌进来之前的那一段岁月,比如你刚进北大的时候,你有没有过困惑?怎么这个社会变得这么快?有没有对这个变化感到反感或者欣喜?

陈建功:欣喜是有的。当时,我正在北京人艺跟他们写剧本,人艺的艺术家们对时代的转变非常激动,三楼里面通宵达旦地朗诵诗。

俞敏洪:对,原来老人艺的演员都在打扫卫生,突然又可以回到舞台了。

陈建功:对,他们对周总理有很深的感情。我记得好像上街游行欢呼粉碎“四人帮”的时候,我也跟他们一块到了广场,广场还开过一个大会。

俞敏洪:所以你实际上是带有一种欣喜。我其实是迷茫的,因为那时候我才15岁,我在农村更加不知道为什么会有这样的改变。但我也习惯了那种改变,因为小时候天天看批斗会,一会儿批这个,一会儿批那个,批完邓又批林又批孔,反正批来批去,最后迷茫的是,怎么批到现在这些人身上来了?后来能够学习了,能够参加高考了,我才开始学习,我才发现这对我是有好处的。

陈建功:时代变了。

俞敏洪:因为我学习成绩好,那些学习成绩不好的不就上不了大学了,只要我认真学习,不就能上大学了吗?就是这种意识。

陈建功:每一个个体都是一部时代史。包括你说的觉悟,我突然想起来,我对阶级斗争的觉悟在哪儿呢?我们去挖煤,在山里打洞,有时候山上哗哗滚石头下来,我们的领导书记就说,一堆人在山上扔石头,想把我们赶跑,我们现在要考虑的是,我们岩石六队要在什么地方,红旗能打多久。我当时还当真的听了,一个石头滚下来,真以为是上面往下扔的。后来我们师傅说,咱们又不是日本鬼子,又不抢人家花姑娘,人家轰咱们干嘛啊?他的话才是对的,没事儿半夜三更扔石头干嘛啊?所谓被阶级斗争的理论遮掩了很多的宣传,你就开始怀疑了。

俞敏洪:你在书中描述了那时候的头儿王群栋,非常左、非常积极,到处抓阶级斗争的人,到处抓斗私批修,甚至把你也作为怀疑对象,还把那些稍微有点表面私心,实际是有情感的人开除了等等。你们当时觉得这样的人是对的,还是当时就觉得他太过了?

陈建功:当时就觉得有点过。他是我们领导,他不干活,但他干过很多事,比如他组织过三次斗走资派,在报纸上发表报道《三斗走资派》《三斗高志彪》,虽然我当时也还比较糊涂,但我觉得这革命干劲哪能这么焕发出来,但他要跟着风上去。其实我现在也理解他,他也不是坏人,也是一个很好的干部,他是真心认为应该这么纯洁。

俞敏洪:你觉得像这样的领导,他是自私的,还是内心……

陈建功:我觉得在那个时代,我们都被某种理论所局限,比如搞阶级斗争的,他的处境在那,他必然要抓。我刚到那不久,就说要上山下乡,我们在偏僻的山沟,我们围着那个村转了好几圈,敲锣打鼓,我们都挖煤了,还欢呼这个干嘛呢?就是非常自觉地执行上面的方针。这是一个时代的通病,当然现在我们批判形式主义,很多人不动脑子,做的事也不动脑子。

俞敏洪:你觉得今天中国还有这种形式主义的东西吗?

陈建功:当然!我前两天有一篇文章,我对AI很不熟,但我忽然很好奇,说AI可以替你写文章,我就模拟,说请你替我写一篇文章,模拟当年某位作家给老作家的画展致辞,它写得非常好,把老作家的渊源、作品、画的特征写得非常好。后来我就开玩笑地跟我们作家协会的领导同志说,我说你们有福了,赶上了好时代,我当作协领导的时候,我的文章要有AI替我写,多好!我原来只能一个一个字爬格子写。

俞敏洪:你觉得作家本身这种形式主义的东西应该比较少?

陈建功:我知道大家都有所抵制,但我个人觉得,作家也需要有一些理论上的思考,比如很多文学题材,不是说派你去写就能写,比如写农村,你得有人物积累,你得知道很多村里的事。比如有一个图解,图解一个新农村的人家,小说有时候比较偏向于图解化,没有铭心刻骨对人的剖析、积累,这方面还需要努力。

俞敏洪:你觉得现在还有作家会完全在自己不了解的领域中去写吗?

陈建功:还有。换个角度来说,现在的文学已经变成了多元状态,过去文学就是为政治服务,后来又改成了为人民服务、为社会主义服务,宽敞多了。在上个世纪90年代,就引进了大众文学理念,我记得80年代中期,还有朋友受到了大众文学理念的影响,说我们成立一个小说工厂,大家一起写小说,都署一个名。那时候出版界就有了大众文学的概念,在西方很早,比如好莱坞的出现就是资本化大众文学,后来在90年代,这个概念逐渐在中国风行起来,《皇城根》就是我接受任务写的。

(电视剧《皇城根儿》海报 图片来源于网络)

俞敏洪:说到《皇城根》,当初怎么会写这本小说?后来又怎么拍成了电视剧?

陈建功:《皇城根》是先有的电视剧,再改成小说的,但电视剧不是我写的剧本。怎么回事呢?当时北京电视中心出了一个电视剧《渴望》,在编《渴望》的时候就非常有大众文化意识,就是要塑造一个大众媳妇儿,当时《渴望》很风靡。

俞敏洪:所以《渴望》也是集体创作的结果?

陈建功:对。后来北京电视中心就说,《渴望》基本算是正剧,我们要出一个戏剧,你们编一个,他们就编了一个《编辑部的故事》,然后就派任务,说建功、大年,你们俩再编一个悬疑剧,我们俩就凑了一个故事,我写前15集,大年写后15集。写完之后,他们说改成小说吧,我说好,我就把前15集改成了小说。

俞敏洪:你们两个人写,怎么在情节上构思呢?

陈建功:我们在构思的时候把章节、起伏,以及每一集发生的故事,都分析好了。

俞敏洪:后来有没有发现两个人写的东西有差距?毕竟你们的个性和文笔不同?

陈建功:没事,电视剧无所谓,我们把故事编圆了,赵宝刚就可以导。但小说我觉得异化了,小说的前15章是我写的,后15章是赵大年写的,我们俩甚至都没有通读全稿,就出版了。但也没问题,因为这就是大众文化产品的特点,大众文化产品就是编故事。当然我们在努力把一些传统文化知识放进去,民俗、风情、人物我们都注意,但基本是一个悬疑故事。

俞敏洪:我还在想,为什么《皇城根》整个氛围和你小说里描述的那种对人性的理解,跟你其他的小说有点不一样,我现在就明白了。

陈建功:对,它属于大众文化产品,资本要投入,要变成老百姓接受的片子,再回收票房,是这样一个逻辑。只要不涉及黄赌毒,不涉及政治文化,就没有问题。

俞敏洪:假如现在我出点钱让你写一个电视连续剧,你会写吗?

陈建功:我不会去写,因为我还有自己想写的东西。

俞敏洪:不再是为了赚钱去写?

陈建功:那时候写也不是为了挣钱,就是当时的形势有点迷茫,就说搞大众文学吧。

俞敏洪:那个年代刚好又是另一个迷茫期。

陈建功:对,之后慢慢缓和了。我在90年代就开始写《鬈毛》《前科》了。

俞敏洪:讲到体验生活,因为《前科》就专门写了你作为作家到警察局体验生活,把这种体验的过程和人性,以及你对底层人民的生活状态,写得非常生动。你当时是真的体验了这样一段生活?

陈建功:是的,当时我们对文艺的理解还不像现在这么通透,所以作家必须去。这里面的基本情节,只要提到的真事都是我遭遇的,当然我后来重新铸造一下。

俞敏洪:我读你的小说,包括读这本《请在我脏的时候爱我们》,有一种在现实和故事之间来回穿梭的感觉。你最初写《丹凤眼》,也是你在矿井发生的某些故事的扩充,《盖棺》也是故事的一些补充,所以我觉得你既是现实主义作家,我还很想把你叫做情感铺陈的作家。

陈建功:刚才说大众文学,还有一个我认为现在也需要的,叫时代文学。我们时代发生了很多事,需要作家回应,比如抗战,我们要写一个“大刀向鬼子头上砍去”。

俞敏洪:我觉得时代文学有两种,一种是在当时写当时,比如现在在改革开放时代那就写改革开放,还有一种是回顾性的时代文学,就像《请在我脏的时候爱我们》,如果没有30年的沉淀,你写不出这么好的书。

陈建功:对,要是30年前,我对时代就认识得不够,不像现在。另外我觉得一个很重要的点,时空的转换,在我们的叙述中,怎么把现在、过去搅合一块写,跳来跳去地写。

俞敏洪:这需要有巨大的沉淀,没有巨大的沉淀,跳不过来。

陈建功:对,我记得林语堂写的《苏东坡传》,他就是一会儿写到欧美,一会儿写到苏轼的传记。

俞敏洪:因为他是用英语写给外国人看,所以来回穿梭着跳。你说的时代文学是指哪些?

陈建功:需要比较急促地反映时代要求的,比如新农村建设、反腐倡廉等等,比较偏重于作品对时代的呼应,在延安讲话以后是更加明确的。

俞敏洪:这种时代呼应,通常是把时代的正能量写出来?

陈建功:对,当然有它的弱点,但这也是一种文学传统。还不光是革命文学,中国文人感时忧国的传统,一直到时代文学。还有一种文学,姑且叫作家文学,虽然也有时代,也有很好的阅读追求,但主要是为他的读者重新铸造一个世界,就是司汤达说的,人都认为这世界是粉的,我认为是黑的,人都认为这世界是黑的,我认为是白的。作家要有人物积累、有情感积累、有知识积累,他要把这些积累重新为他的读者铸造一个世界,就是我看的世界。

俞敏洪:比如老舍的《四世同堂》《骆驼祥子》,其实也是一种时代文学?写了现实中人性的不同,人性的选择,也包括那个时代,比如《骆驼祥子》那个时代的困苦给普通老百姓带来的生命影响。你说的作家文学,我一直认为是虚构了一个世界,曹雪芹的《红楼梦》算不算作家文学的一部分?

陈建功:当然,对曹雪芹《红楼梦》的来历有很多不同的观点。老舍的作品为什么是作家文学?他当然有时代的特点,但他主要是为读者重新铸造了一个世界,什么世界?我们在中文系的时候,老师讲过一个非常鲜明的故事,说老舍笔下的骆驼祥子,过去是一个粗手大脚,抱着个人梦想进入北平城的农民,后来拉洋车,说我也要发财,我也要有自己的车,攒了一辆车,然后工友们说你傻骆驼,你也不喝,也不抽,也不嫖,也不赌,你干嘛呢?祥子说,我跟你们不一样,我有我的活法。但他的主线是祥子又喝又抽又嫖又赌,人毁灭了。还有一个版本,无数拉洋车的人给他送葬,又有无数的人补充进这个队伍里。所以老舍是为我们重新铸造了一个世界,是老舍的世界,老舍认为这个旧社会是要不得的,它毁灭人。

更典型的例子是托尔斯泰的《安娜·卡列妮娜》,他最先得到素材,安娜·卡列妮娜当时是一个荡妇,中国人的逻辑就是,放着好好的部长夫人不当,跟伏伦斯奇搞什么啊?当时他是这么写的。据我所看的资料,托尔斯泰写了一个荡妇,但改了好几次,写着写着不对了,他忽然发现女性中间美好的东西,这种挣脱官僚社会的挑战性,他就写成了一个非常美好的毁灭的形象。所以他等于为我们重新认识这个世界塑造了一个形象。

俞敏洪:算是为人性提供了一个范本。

陈建功:对。我为什么认为文学分三类呢?当然得有融合、有借鉴,有些作家,比如迪伦马特,他就用一些凶杀事件来写案件,其实他是一个作家、小说家,他虽然表面形态是大众文学。像《皇城根》,就是你们看着开心,悬念一个跟着一个,悬疑文学最大的特点是开始就投入悬念,最后你猜吧,往西往南往北我都不要,我要一个往上走的,哎呦,原来这么回事,又跟着你走,然后又猜半天。大众文学也有大众文学各自的特点,悬疑的是一个,言情的又是一个,武侠是满足我们的嗜血欲,童年梦想也算一个,都有各自不同的套路。

俞敏洪:我相信《皇城根》还是给你带来了一些版税的,后来为什么没有沿着继续写第二部呢?

陈建功:我觉得每个人有每个人生活的理想,现在网络小说,我也看有些作品,有些比较搏流量,但有些是很好的,很有生活气息。我刚才说的三类文学,其实网络小说也是一类,我也看过一些比较好的网络小说,能不能出版我不知道。现在出版比较困难,特别是作家们的作品出来,有时候销售有问题,除非是特别有影响力的作家,他能保本,但一般来说,很多作家写得很好的小说,就没有出版。我有时候给他们建议,我说你们去某个阅读网站试试发几章,让老百姓读一读,他们喜欢了,你就有读者了,也能养活自己了。

俞敏洪:对,网络小说确实是一些人的平台,甚至有些网络小说作家都不愿意出纸质小说,因为网络的传播更加迅速、涉及面更广、阅读量更大、反馈更加及时。

(对谈现场)

俞敏洪:你当了这么多年作协领导,在这个过程中,一定有一些你比较欣赏的作家,包括新出现的作家和老作家,你对这些作家作品好坏的评价标准是什么?

陈建功:这个问题牵扯到我们的工作问题,我的观点是很开放的,我1995年去中国作家协会,准备筹备五代会,当时我领着一帮人写一个材料,曹植有一句话“文人相轻,自古已然,”老舍说“我们要把‘文人相轻’改为‘文人相亲’”,我后来加了一句,“文人相亲、文人相敬、文人相补、文人相助”,很多文人有困难,大家一起帮助他,这种事也常有。按照这个观念,我就理解,作家们都是在不同角度为文学做贡献,不管是大众文学、时代文学、作家文学,我们都很支持。在各个领域,包括不同题材,小说、诗歌、散文,都有非常优秀的作家。

俞敏洪:现在纯粹的诗人和散文家很少,实在卖不出去,没法谋生,除非把它作为业余爱好,否则现在出一本诗集没有人给你出版。

陈建功:所以我更喜欢散文集,因为它短小,并且能写出自己的情感、思考,也满足老百姓的需要。

俞敏洪:你也写了很多散文。坦率地说,我个人一直认为作协的存在其实没有必要,因为作家自己去体会生活,自己去跟社会打交道,自己去写自己的作品,自己想办法出版,自己表达自己的观点。你在作协当了这么多年领导,你来评价一下作协在中国文化传播和文学传播中起到的作用,正面的作用以及可能存在的问题?

陈建功:我觉得作协在目前的政治制度下是很必要存在的,为什么?从左联(中国左翼作家联盟)时代开始,我们就团结作家鼓舞中国人前进,鼓舞中国革命。到了延安讲话以后、解放后,中国作协又是全国政协的发起单位之一,我们团结了一批作家,为改变中国落后、推动中国历史进程,起到了很大的作用,特别是在时代文学和大众文学方面,包括在青年文学、网络文学上,都做了很多工作。

俞敏洪:现在有没有网络作家也被收到作协中?

陈建功:有一两个,最有趣的是还当了全国委员会的委员。

俞敏洪:作协在帮助青年作家成长的过程中,主要起到哪些方面的作用?

陈建功:比如我们有鲁迅文学院,是当年丁玲他们搞的创作文学讲习所,后来改成了鲁迅文学院。每年都有各地来的学员,包括网络作家,还有残障作家,大家一起交流,对他们的写作也很有帮助,所以作协很有存在的必要。第二,作协帮助了很多作家。

俞敏洪:一些青年作家自己没办法使自己的作品被认可的时候,作协或者像你们这样的老作家给他某种认可,肯定是对他很重要的支持。

陈建功:对,包括文学观念的交流,如果他的作品好,我们还有扶持计划。我记得某届政协,我们就建议每年拨多少钱成立一个扶持计划。

俞敏洪:你是几几年离开作协的?

陈建功:68岁的时候离开了,但真正是2009年离开领导岗位,2016年退休。

俞敏洪:那你离开作协很长时间了?

陈建功:很长时间了,但因为我亲历过这个工作,我知道作协虽然在历史上有过左的路线问题,对很多作家有过误解、打击,我也记得在四次文代会和作代会上,周洋同志道歉,说对不起你们,萧军在底下说“认错就好”,在会场就喊起来了。这种对于大家一起繁荣文艺的愿望,作协是起作用的。

但我也要说,我们和作家的互动,应该更加尊重艺术规律。很多作协的领导就知道喊口号,比如咱们是一个观点,文学来源于生活,这话当然没错。但上北大的时候,我们老师就说,你们到北大不要满足于这样的话,文艺当然来自于生活,但文艺是你们用自己的敏锐感知世界,用艺术表现世界。还有人物积累,我们脑子里要有无数的人物,所以我说写小说就是把你知道的、想到的几个人物搁在一起,让他们热闹热闹,当然也不只是热闹,你还要为你的读者重新铸造一个世界,就像托尔斯泰写《安娜·卡列妮娜》,就像老舍写《骆驼祥子》一样。

俞敏洪:你的大部分中长篇小说都是老百姓的故事,而且后来越来越深入到北京传统老百姓的生活中,人物主要有两类,一类是年纪大的老百姓的故事,一类是还没混出道、微不足道、调皮捣蛋,甚至有点小混混色彩的北京老百姓的故事,而且你会把这两种人揉在一起写。你写这些故事的时候,是为了反映一种什么状态?想表达一种怎样的人物观点?

陈建功:我在这本书里面写了很多人物来源、人物积累。但积累人物凑一块必然是这种形态。《皇城根》是大众文化,写的也是老百姓,这本书里面的人物基本都是我积累的人物。所以你说为什么和现实里接触到的人都揉在一块了?是,我就是这种小说的思路。当然也有别人家的科幻小说、儿童文学,有各种思路。我做的人物积累和我的生活积累,以及民俗积累,我读的书等等,这些积累都成了作品。

俞敏洪:这些作品大部分都是在80年代到90年代初写的作品,后续呢?

陈建功:后续我就写散文了。

俞敏洪:什么时候开始写散文的?

陈建功:一开始就写了,1995年调到了中国作协,就搞行政了,就多了很多事,占用了很多时间。我所有的发言稿都是自己写的,因为你不可能熟悉每个作家,所以出去开研讨会,你得研究他的作品。

俞敏洪:现在回过头来想想,这样一个时间的花费,你觉得合算吗?还是你不参加行政工作,就在家里憋一部小说更合算?因为你为中国作协的发展、对作家的发展做了很多事情,但回过头来,我觉得你可能牺牲了自己可能写出更受欢迎的作品的关键阶段,你在作协的时候是你创作力比较旺盛的时候。

陈建功:经常有人提出这样的疑问,但实际上我觉得作协十几年对我后来出书是有帮助的。虽然人的心路历程,30年前和30年后是不一样的,30年前我想写这本书,原名叫《十八岁面对侏罗纪》,因为我们挖的煤层是侏罗纪,那时候写的就是青春面对苍凉,就是青春怎么苦、怎么受罪,但现在过了30年,我写这本书就不光是这个内容了,沉淀得更深刻了,反思更加彻底和到位了,腔调也和原来不一样了,原来是理想主义的腔调,现在变成一种淘气的感觉。

俞敏洪:不光是淘气,还有一种深刻在里面。

陈建功:我在后记里提了一个观念,我觉得这本书第一要诚实,第二要有趣,经过30年,我可能讲故事的腔调会比30年前更有趣一些。

俞敏洪:那当然,因为有一种豁亮和透彻在里面,想通了这一阶段的人生历程,对你的一生以及对这个时代到底意味着什么。但我还是要问一个问题,如果让你重新选择,你更愿意作为一个纯粹的作家去体验生活写东西,还是你依然想去作协当领导?别考虑时代。(笑)

(陈建功)

陈建功:我未必不去。上次咱俩参加韩少功的活动,少功那时候刚刚去海南,他说我觉得当作家太枯燥、太没劲了,我要开辟一种新的生活。

俞敏洪:他后来跑到湖南种地去了?

陈建功:不是,他先到湖南,成名之后到海南去了,体会一圈又回湖南了。他给我写了一封信,我后来写了一篇文章,引这封信,大概意思就是,海明威说过一句话,说“纽约作家无非是试管里的蛆虫,好听一点就是蚯蚓,他们天天从试管里吸取点养分,他们不知道外面的世界。”我觉得我领略了十年的生活,我情感的变化