同学们,打开金钱宝典啦!上一期我们说到了银行的历史,今天我们来说说中国的钱庄和票号。

从明朝中期开始,我国实行银两和铜钱并用的货币制度。

具体来说,国家财政收支、工商业大宗交易,以银两为主;而老百姓平时的生活用品的开支——买个针头线脑啦,油盐酱醋啊或者买点蔬菜瓜果、米面粮食啊还是以铜钱为主。

通常一两银子可以兑换一千文铜钱,为了方便携带,人们会用绳子把铜钱穿在一起,叫做钱串子,一千文铜钱叫做一贯或者一吊。

从重量上来看,一贯铜钱大约有7斤多,力气小点的人带着铜钱走远路还真不太方便!

这个时候,就有人开始提供铜钱的兑换服务啦!而且随着经济的发展,钱越来越多,这笔生意也就越做越大,到了清朝的乾隆年间,终于有了正式的铺面,叫做钱庄(或者钱铺)。

随着时间的推移,钱庄也积累了不少资金和信用,于是除了兑换业务还发展出了存款和放款的业务。

相比我们熟知的近代银行的存贷款,钱庄的放款和存款主要还是凭借信用。换句话说,最早的时候,还是以做熟人的生意为主。

经济要发展,各行各业的生意肯定越做越大。如果要到外地经商,钱庄就帮不上忙了——一般钱庄都只设在一个城镇上,做做本地生意。要到外地去做生意还得把银两随身带着,既不安全也不方便。

要说到资金的异地流转,除了银行可能会有同学想到邮政汇钱。可惜那时候,还没有全国的邮政系统,驿站也只为官家服务。

根据历史的记载,一直到嘉道年间,终于出现了提供民间通信服务的机构——民信局也就是私营邮局,并形成了全国性的邮递网络。在那之后,专营存款、放款和汇兑的“票号”才正式出现。

票号,又称票庄、汇票庄,因为经营者绝大部分是山西人,所以又称山西票庄。

人们只要将银两寄存到票号中,在需要的时候只要凭票号的凭证就可以在这个票号的其他分号中把银两再兑换出来。

而票号在很多城市都有设立,不受地域限制,非常方便。相比随身携带银两,票号的凭证在携带起来就安全、方便多了。

为了保证钱财的安全,避免假票带来的损失,那时候各大票号都有自己的防伪系统,最主要的防伪手段就是防伪章。防伪章会经常更换,并且还有内部的标记,非常实用。

后来,随着生意的扩大,票号还兼营抵押放贷,银票、钱票发行,定活存款,货币兑换和金银受托保管业务等等,也成了综合性的机构。

说到票号呢,去过山西平遥古城的人,有一个景点那是必去的,就是“日升昌”旧址。日升昌是中国最早的票号,后来也成了规模最大、最具代表性的票号。

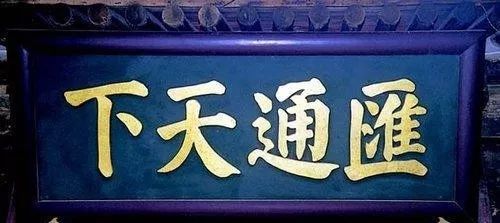

日升昌的大掌柜也是日升昌的创始人雷履泰非常有经营头脑,在他的带领下,日升昌最鼎盛的时候,分号遍及全国35个大中城市,业务远至欧美、东南亚一带。以至于连皇帝都称他们是“汇通天下”,这四个字,成了他们的金字招牌。

而日升昌成功的关键就在于他们极其重视诚信,在其经营历史当中,从未出现过一起冒领、冒兑的事件,也从来没有出现过拒不兑付的情况。在90多年的经营当中,日升昌一共创造出了1500万两白银的利润,大约相当于100多亿人民币。

那么为什么现在我们身边连一家钱庄或者票号都没有呢?他们都去了哪里呢?下期我们接着说!

作者:跳跳

编辑:侯忆枫

监制:王俊稷

声明:本文系“第一财经广播”微信公众号独家内容,转载前请联系后台授权。

长按二维码,关注微信公众号

“第一财经广播”