据《太平寰宇记》记载,隋开皇九年(589年),隋文帝杨坚废钱唐郡,置杭州,这是历史上第一次出现“杭州”之名。而“杭州”得名,源于其州治最初设在余杭县,故因地命名。

“杭”字有何深意?相传大禹治水成功后,南巡至会稽(今绍兴),在此“舍其杭”(放下了船),故称“禹杭”,后世逐渐讹传为“余杭”。古人称舟为“杭”,故“杭州”之名,亦与水运、舟船有着不解之缘。

01 古称余杭,文明曙光初现

杭州地区的文明曙光,早在新石器时代便已显现。位于杭州余杭区的良渚遗址(公元前3300年-公元前2000年),是实证中华五千年文明的圣地,展现了亚洲东部早期国家的形态。

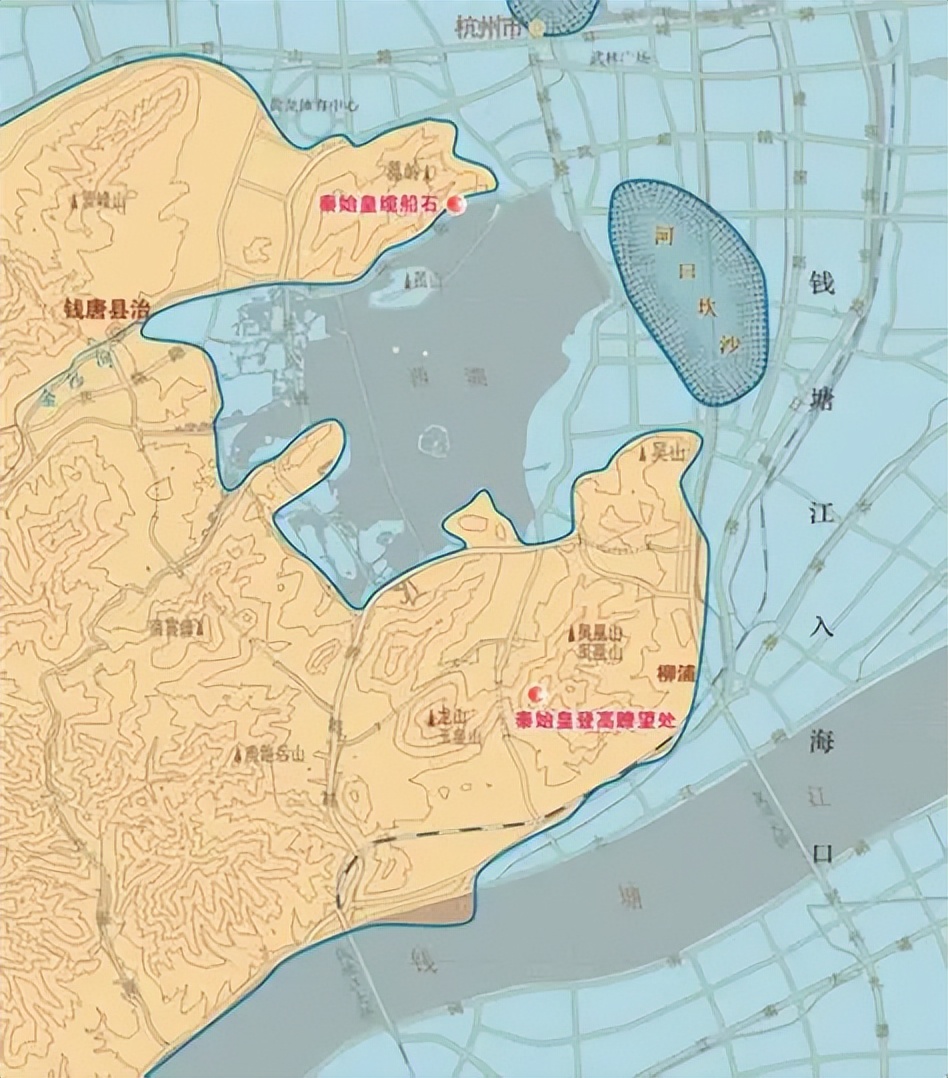

秦始皇统一中国后,推行郡县制,设会稽郡,并在灵隐山下设钱唐县。当时的杭州市区还是一片随波出没的海湾,西湖尚未形成。

02 隋唐时期,杭州之名确立

隋开皇九年(589年),隋文帝杨坚调整江南地区州县设置,废钱唐郡,置杭州。州治最初设在余杭县,后移至柳浦西的凤凰山麓,并依山筑城,此为杭州建城之始。

隋置杭州,不仅使“杭州”成为专名,沿用至今,更确立和巩固了杭州作为州、郡级政区的地位。

唐代因避国号讳,改“钱唐”为钱塘。唐代诗人白居易任杭州刺史时,疏浚西湖、修筑湖堤、治理六井,为杭州发展奠定了坚实基础。

03 吴越钱镠,奠定繁华基础

五代十国时期,钱镠于公元907年封为吴越王,建都杭州。钱镠在位期间,注重保境安民,发展经济,并大规模修筑沿江堤塘和城垣。

他对西湖的治理也不遗余力,建立了专职浚湖队伍,并新建了昭庆寺、净慈寺、雷峰塔、六和塔和保叔塔等,为湖山增添无限风光。这一时期的发展,为杭州日后成为“东南第一州”奠定了坚实基础。

04 南宋都城,临安的巅峰岁月

北宋时期,杭州已成为“东南第一州”。北宋太宗端拱二年(989年),朝廷在杭州设市舶司,杭州与广州、明州(今宁波)并称全国三大外贸港口。

北宋词人柳永在《望海潮》中盛赞:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。”

南宋建炎三年(1129年),宋高宗赵构南渡至杭州,升杭州为临安府。绍兴八年(1138年),南宋正式定都临安。

作为都城的临安府迎来了鼎盛时期,人口约124万,其中城区就有62万,商贾云集,街衢繁盛,几乎是重建了一个北宋汴京(今开封)。

05 元明清至今,杭州名称固定

元军攻占临安后,杭州故宫毁损殆尽。元朝将临安府降级为浙江行省杭州路,名称改回杭州。此后,“杭州”名称固定下来,并一直作为浙江省的省会城市。

民国元年(1912年),并钱塘、仁和两县为杭县。民国十六年(1927年),划杭县城区等地设杭州市,此为杭州置市之始。

06 文化名城,别称与美誉

杭州历史悠久,文化积淀丰厚,因此有许多别称和美誉。

除了广为人知的临安、钱塘,杭州还曾被称为武林、余杭、江上郡(源自唐代诗人顾非熊诗句)。

北宋皇帝仁宗曾赋诗称赞杭州为“地有湖山美,东南第一州”。北宋文人袁褧在《枫窗小牍》中则赞誉杭州为“地上天宫”。

而“上有天堂,下有苏杭”的谚语更是流传至今,深入人心,使得杭州“人间天堂”的美名享誉海内外。