从元朝到1988年:那些“被划走”的省份和你家门口藏着的地图秘密

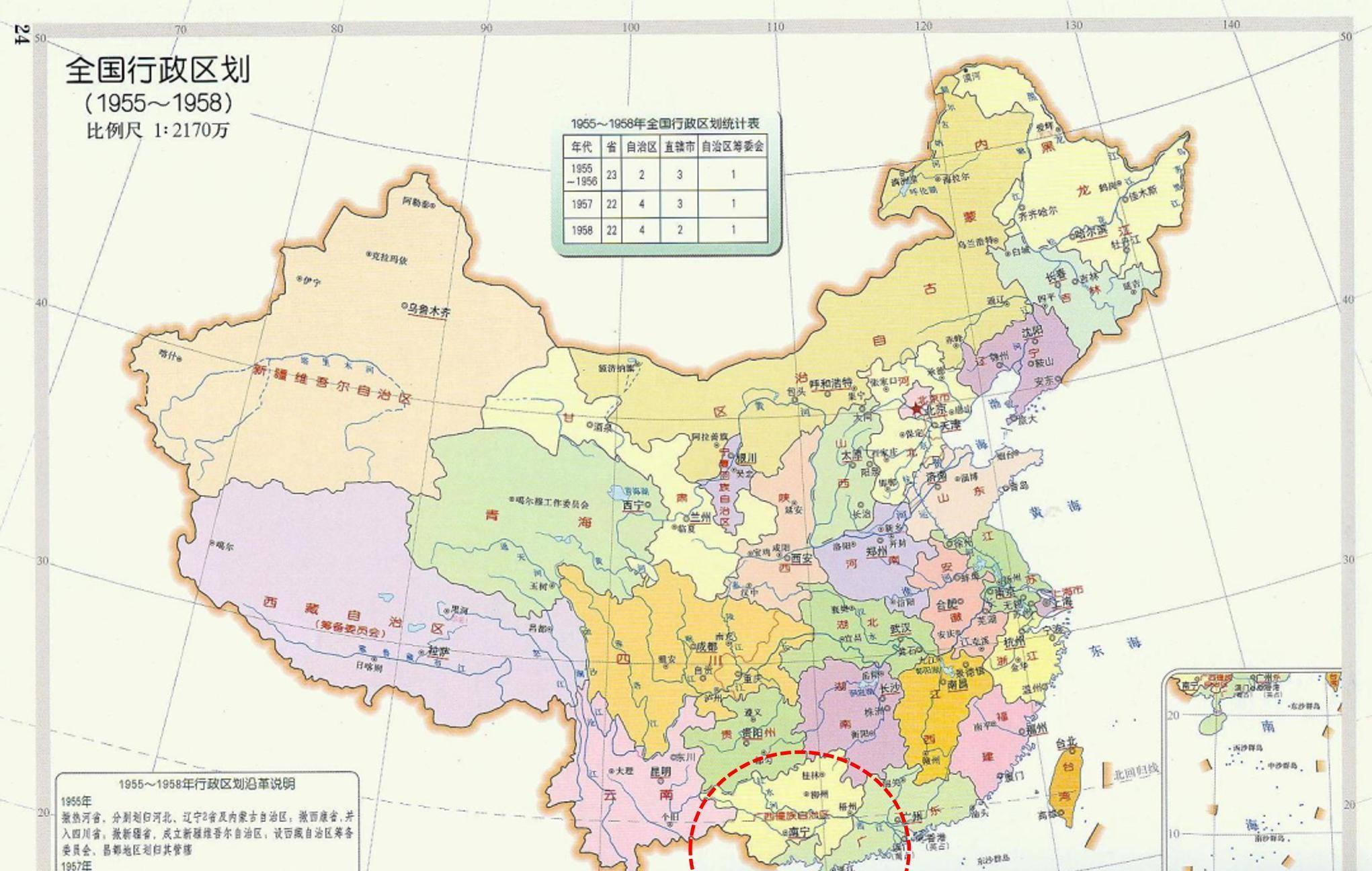

想象一下,翻开一张旧地图,家乡的名字可能跑到了别处。说实话,这不是小说,而是中国近千年行政地图的真实剧本。元代开始推行行省制,甘肃、陕西、四川、云南、江西这些名字就出现了,甚至有史料显示当时江西的管辖范围曾延伸到今天的粤港澳一带。后来明朝的两京十三省格局跟今天的省界有几分相似,但也有惊人的差别,比如当时的山东范围还包括了现在的辽宁。清朝慢慢趋近今天的样子,但东北三省的区划仍有很大调整空间。到了民国和20世纪中期,东北地区曾出现过兴安、辽北、嫩江、松江等多个“今天已看不到”的省份,这些名字一度像气球一样被吹大,又被收回。

我身边有个朋友小李,家里几代人都在海南生活,爷爷常说“我们以前是广东的”,这句话听起来像老人口中的乡愁,却真有历史依据。直到1988年海南省正式成立之前,岛上的行政隶属确实隶属于广东。再比如上世纪五十年代短暂存在的平原省,以新乡为省会,涵盖聊城、菏泽等地,那个时期的方言习俗、商业往来和行政服务都被这张临时的“省级网格”绑在了一起,后来被撤并后,这些日常联系并没有立即断裂,但行政资源的流向和发展节奏确实发生了变化。

这些边界的来回并非纯粹的地图游戏,而是会渗透到人的日常里。行政区划调整影响着交通规划、教育布局、财政分配和口岸开放,长期看还会改变一代人的职业选择和城市化路径。比如有些地方的口音、饮食习惯和商业习俗,正是因为曾经被同一个省级机构统筹过,邻里之间的“同省感”就这样被锁在日常的烟火里。不得不说,地图的线条虽冷,却能左右热乎的人生节奏。

为什么会有这么多变动?有时候是因为战争和政权更迭造成即时重划,有时候是出于便于统治和办事效率的考虑,把交通、河流和经济带作为分割参考。还有很重要的一点是民族地区的行政调整需要兼顾民族自治和发展需要,因此边界的稳定性并非一成不变。说白了,地图在变,背后的逻辑其实是国家治理、经济需求和社会流动三股力量拉扯的结果,而普通人的记忆往往留在那些被改名或并入他省的老街巷里。

对我们这些在城市里忙着生活的人来说,理解这段变化既是趣味也是责任。想知道自己家乡曾经属于哪个“消失”的行政单位并不难,可以从家里的老照片、族谱、村里的口述史、甚至旧时的身份证地址入手,也可以翻看历史版地图或者访问县志档案。前几天我翻到一张父亲年轻时的工作证,地址写着一个现在已经不存在的小省名,瞬间觉得过去和现在并没有隔得很远,只是被行政的笔触切成了不同的画面。

保存这些被改变的记忆并非怀旧的自我安慰,而是一种社会记忆的修补。我们可以把老地图拍照上传、录下长辈的口述、在小区里组织“家乡话”聚会,让这些微小的日常碎片连成一条历史的纹路。毕竟,一张地图可以把祖辈的记忆拆成很多片段,也可以把未来的想象拉得很长。如果你愿意,去问一问家里年长的人,他们会有比任何教科书都生动的答案。

你家乡的行政边界有没有经历过变化?家里人谈起过去时有没有让你突然意识到“咦,我们原来是属于别的地方”?说说你听到的那些老故事,或者你收藏的老地图和老证件,我很好奇你家的那一段历史。