六十多年前,三千多名南方孤儿嗷嗷待哺,关键时刻,内蒙古大草原张开怀抱,哺育了这些“国家的孩子”,成就了“三千孤儿入内蒙”这段佳话。

原本远隔千里,如今生死相依。没有血缘联系,又早已骨肉相连。当年的南方娃娃,现在儿孙满堂。他们在草原上长大成人,建功立业。在他们眼中,内蒙古大草原就是此生难离的故土。

2025年国庆节前夕,新华社记者走近“国家的孩子”,重温那段感人至深的岁月,感受他们美好幸福的晚年生活。

1962年,2岁的达来来到内蒙古大草原,由都贵玛短暂照料。同年,他被乌兰察布市四子王旗一对牧民夫妇收养,开始了草原新生活。

都贵玛老人,被人们亲切地称为“草原最美的额吉”,她与28个“国家的孩子”的故事曾感动了无数人。2019年9月29日,在中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上,都贵玛被授予“人民楷模”国家荣誉称号。

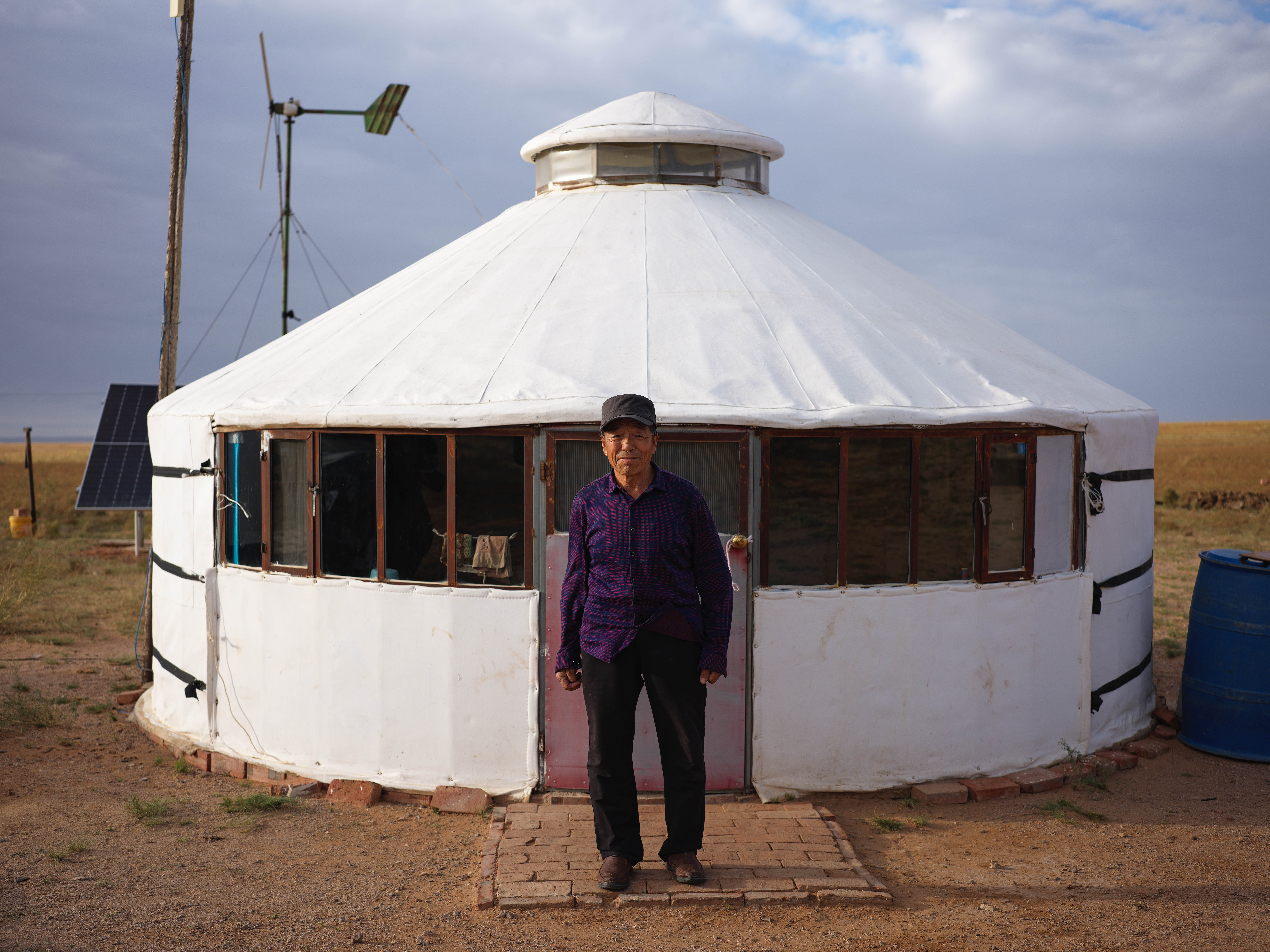

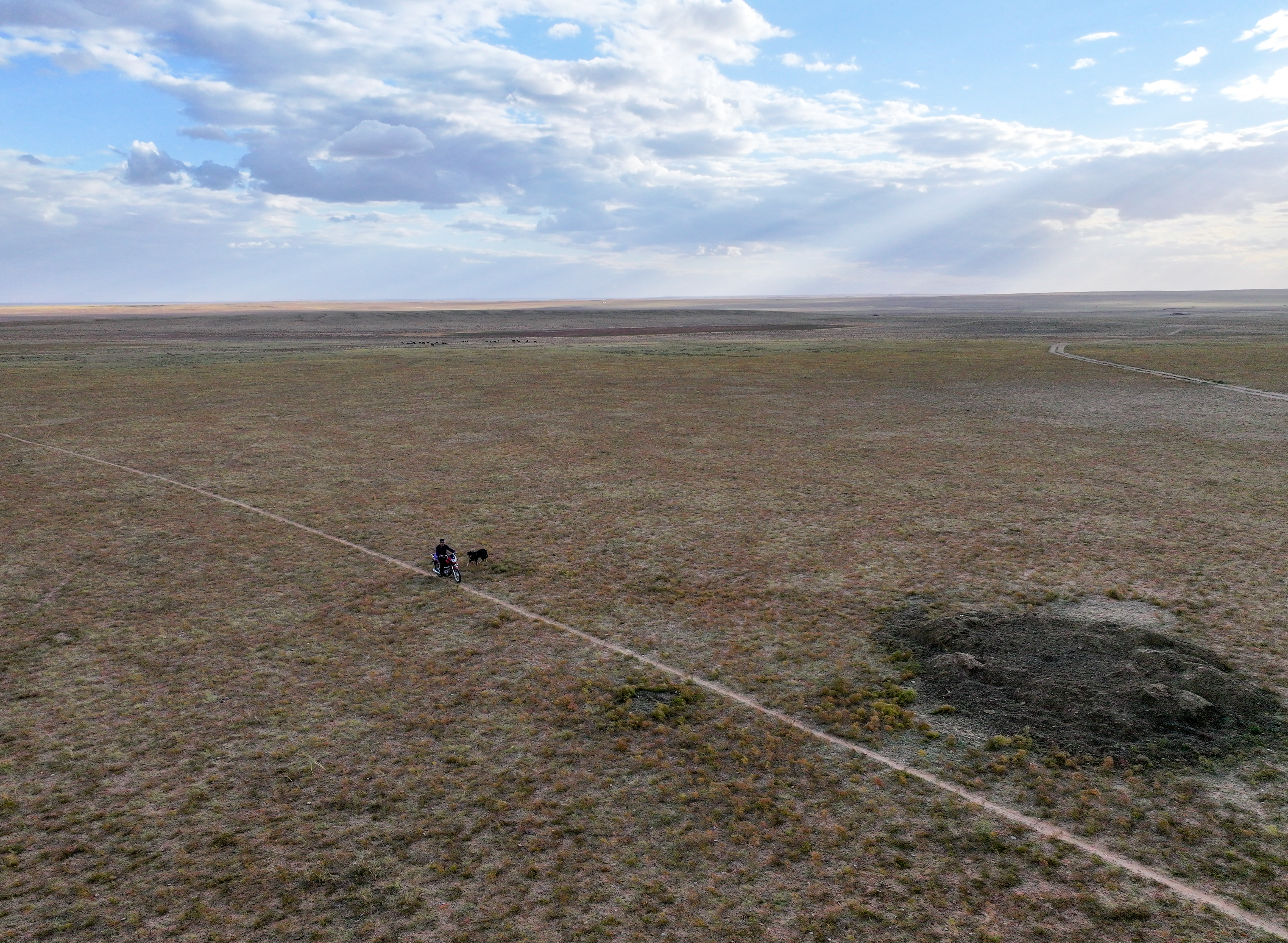

如今,65岁的达来与妻子乌兰格日勒仍然生活在四子王旗的草原上。“家里有9000多亩草场,养了100多头羊、20多头牛,还有几匹马。”达来说,在草原上放牧充实而忙碌,他喜欢这样的生活。

2006年,在得知都贵玛曾照料过自己后,达来一有机会便去看望都贵玛。“每次去,都贵玛额吉都会询问我的身体情况,问家里牧场草长得好不好。”达来说。

考虑到父母逐渐变老,达来的两个儿子曾极力老两口从牧区搬到城区生活,但达来始终不愿离开这片养育他的草原。

“我在草原长大,草原上有我的幸福生活。”

记者:刘金海、连振、李志鹏

编辑:丁赫