秋风一起,满城的人仿佛瞬间被丢进了一个巨大的烘干机。皮肤紧绷得像一面蒙了太久的鼓,稍一触碰便有崩裂的危机;喉咙里像塞了一团干涩的棉絮,夜里辗转反侧,总被那股莫名的焦渴感唤醒。人们手捧着昂贵的精华液,在脸上层层涂抹,仿佛在进行一场虔诚而徒劳的仪式,却忘了最朴素的滋养,往往藏在最不起眼的市井烟火里。

养生市场总在贩卖焦虑,似乎对抗秋燥,非得用上名贵药材或高科技护肤品不可。这种消费主义的陷阱,让许多人忽略了季节真正的馈赠。当大家还在为立秋后该不该吃西瓜而争论不休时,一种真正的秋季瑰宝正低调地躺在菜市场的角落里,它就是蒲瓜。九月的蒲瓜,水分含量高达惊人的90%,这个数据远超许多标榜补水”的水果。它不声不响,却用最实在的方式,为身体注入一股清泉。与其花费数百元购买一瓶可能只是心理安慰的补水喷雾,不如花几块钱买一根蒲瓜,从内而外地浸润身体,这笔账,怎么算都划算。

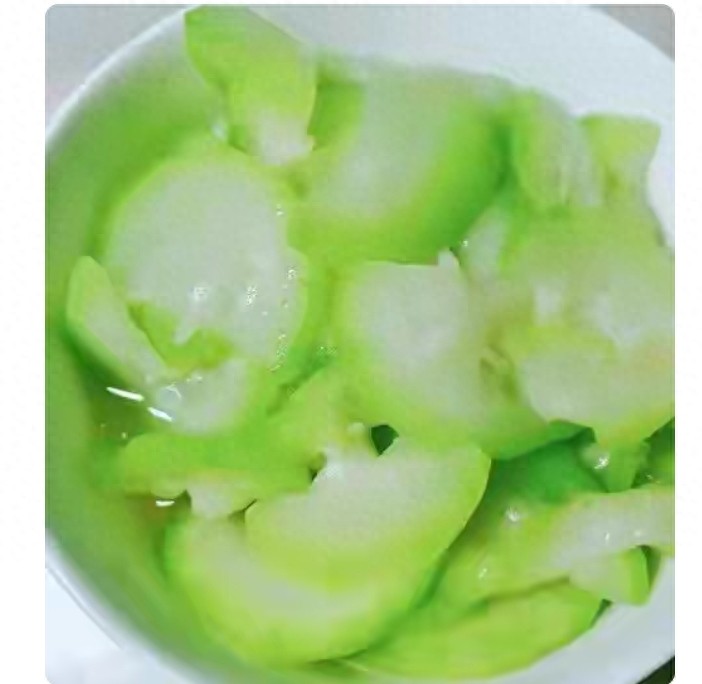

许多人抱怨蒲瓜寡淡无味,像一杯温吞的白开水,激不起食欲。这实在是对食材的极大误解,也是烹饪想象力匮乏的体现。任何食材的潜力,都取决于烹饪者的智慧。将蒲瓜简单粗暴地扔进锅里一通乱炖,自然无法体会其精髓。它需要的是恰到好处的点拨,是激发其本味的巧思。用盐水浸泡,再用面粉轻轻搓洗,这个过程不仅去除了农残与杂质,更像是一场小小的仪式,唤醒了瓜肉本身的清甜。切片的厚度是门艺术,太厚则味难入,太薄则形易散,那份不薄不厚的分寸感,正是中式烹饪里不言之妙的体现。腌制这一步更是神来之笔,短短十分钟,盐分不仅逼出了多余的水分,更让瓜片的质地变得紧实而脆爽,为后续的爆炒奠定了完美的口感基础。

锅里的猪油滋滋作响,蒜末的香气瞬间被激发出来,这股霸道的香气与蒲瓜的清雅形成了绝妙的对比与融合。大火快炒,锁住的是水分,激发的是锅气。最后那一勺薄芡,如同给这道菜穿上了一件亮丽的外衣,让所有的味道都温柔地附着在每一片瓜肉上。一盘炒好的蒲瓜,色泽清亮,口感脆嫩,咸鲜中带着一丝回甘。那些曾经对蔬菜不屑一顾的孩子,此刻也能扒拉着碗,吃得津津有味。这哪里是没味道?这分明是返璞归真后的大味至淡。

总有人在社交平台上抱怨,炒蒲瓜总是出水,弄得一盘汤汤水水,毫无卖相。这个问题背后,其实是对食材特性的不了解。蒲瓜含水量高是其优点,也是烹饪时的挑战。除了腌制这一关键步骤,火候的掌控同样重要。全程大火快炒,让蒲瓜在短时间内熟透,水分来不及大量渗出就已出锅。这考验的是厨师的胆识与果断,犹豫不决,小火慢炖,最终只能收获一盘失败的菜”。厨房里的哲学,往往就藏在这些微小的细节里。

我们总在追寻远方的风景,却常常忽略了身边的宝藏。当养生专家们还在喋喋不休地争论三白”是哪三白,三瓜”又是哪三瓜时,聪明的食客早已拎着蒲瓜回家,为自己和家人烹制了一桌秋日里的滋润。它不昂贵,不神秘,却用最朴实无华的方式,回应着身体对水分和营养的渴望。与其在各种养生谣言里迷失方向,不如回归餐桌,用最简单的食材,做出最本真的味道。这或许才是对抗秋燥最高级的智慧,也是生活最本真的乐趣所在。