众所周知,山脉是在构造力的作用下形成的,但是山脉如何保持在今天的高度尚有争议。一个广为流传的观点是气候控制的侵蚀会限制其高度。在《自然》期刊的一篇论文中,德国亥姆霍茲地理研究中心的Dielforder等人提出了不同的观点。他们发现,至少对位于构造板块交汇处附近的山脉而言,在控制高度方面起主要作用的因素是构造力。

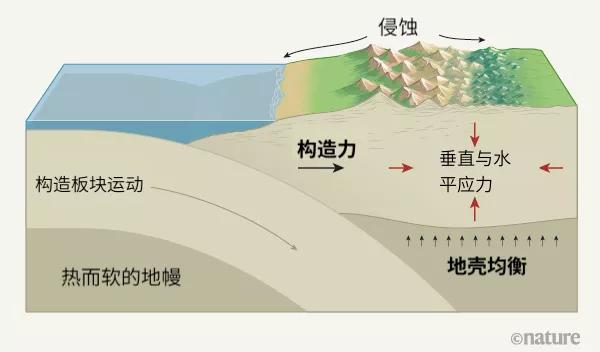

作者应用一个实际山地地形经过平滑、忽略了高峰和深谷后的模型来讨论山峰高度。使得这样的山峰高度得以保持的自然过程可以简化为三种类型。首先是对山脉构成侧向支撑的构造力。这种力既可以防止山脉在自身重量的作用下塌落,又可以抵抗重力的作用,将它们推得更高。第二是气候控制的侵蚀,它通过侵蚀高处的山体来限制山峰高度。第三是地壳均衡(isostasy),它使山脉像漂浮在水中的冰山那样漂浮在热而软的地幔物质之上。在这里的讨论中,我们可以忽略诸如因岩浆活动而引起的火山生长这样在局地尺度上发生的过程。

控制板块交汇边界附近山峰高度的过程。来源:nature

这三个主要过程在动态中共同作用,维持山峰的高度,科学家们对此并无争议。然而复杂之处在于,不同过程的步调可能有所不一。学界争论聚焦于侵蚀与构造力是否有一方会胜过另一方。地壳均衡作用对其他两个过程的响应通常被认为是足够及时达成步调一致的,因而一般在争论中并未被质疑。

在侵蚀控制山脉高度的模型中,最具代表性的就是冰川锯(glacialbuzzsaw)。根据地形和冰川分布的观测结果,该模型假定:不论构造力如何,冰川侵蚀与均衡隆升共同作用,使山峰保持在约为气候控制下雪线的高度。

Dielforder和同事提出了一个不同的、将构造力作为主要驱动因素的模型。板块交汇边界附近的主要构造力是由边界处的主要地质断层提供的。作者使用相关断层的强度以及适用于研究涉及的各区域的热力和机械参数的估算值,估算了各种板块边界的构造力。所有这些参数的量化都需要进行几个假设,因而在估算中引入了一些不确定性。

不过,Dielforder和同事们最重要的假设被用于建立构造力和山峰高度之间的联系。他们假设山脉正下方的地壳应力处于中性状态,即由于构造力引起的水平压缩与岩柱重量引起的垂直压缩相同。由于岩柱的重量与其高度成正比,可以用针对每个板块边界估算的构造力来预测其可以支撑的山峰高度。作者发现,他们的模型预测的高度与观测到的高度十分吻合。因此,他们得出结论,无论气候条件和侵蚀速率如何,构造力都可以维持当前的山峰高度。

如果构造力是主要的控制因素,那么我们如何解释之前研究中提出的山峰高度与气候条件之间的相关性?答案可能在于Dielforder及其同事所考察的区域:大多数位于俯冲带,除了安第斯山脉以外,这些俯冲带内没有很高的山峰。如果研究范围涉及更为广泛的构造环境,那么之前的结果与本研究或许并不冲突。

另一种可能是,如果侵蚀是主要控制因素,仍需要构造力来平衡岩柱的重量。地形起伏较大的区域,例如从海底沟槽到山顶,通常都需要等静压和构造力来平衡重量。如果气候控制的侵蚀将山脉高度保持在较低水平,这是否暗示着构造力较小?一个相关的问题是给定的山峰高度是否只能与一个构造力的可能值相关联。这些问题需要对作用力和岩石的强度进行深入了解。

Dielforder等人在关于山峰高度的争论中提供了至关重要的论据,但他们的观点也有其局限性。构造力通过压碎并堆积地壳岩石来抬高山脉。为了跟上侵蚀的速度,必须将地壳保持在压缩失效的边缘。根据关于脆性上地壳强度的公认观点,压缩失效要求水平应力远高于比垂直应力,而Dielforder及其同事则假设山峰下水平应力和垂直应力的大小相同(中性状态)。

为了解决这个难题,作者推测山区的地壳几乎没有强度,因为它含有非常弱的断层,从而中性应力离失效不远。但是,如果地壳如此薄弱,为什么山脉不塌陷,并且为什么这些区域不成为板块边界呢?有证据表明,在某些俯冲带附近,地壳应力确实几乎是中性的,但尚不清楚在较高的山峰之下它是否通常是中性的。因此,关于山峰高度的争论引申出了一个关于地壳强度难题。Dielforder及其同事的工作表明,如果我们希望解决山峰高度问题,还需要进行大量的观察和理论研究以了解地壳应力和强度。

编辑:王星