编者按

在我们的生活中,有太多“流传成梗”或者看似“常识”的说法,但它们真的可靠吗?在“传言大较真”系列中,我们将拿起科学的放大镜,对这些流传已久的传言进行一次彻底的审视,追溯源头,验证真伪。让我们一起用较真的态度,寻找传言背后的科学真相吧!

自古以来,“黄金”这两个字仿佛自带魔力。它在历史长河中象征着财富、权力和永恒,沉淀为一种深刻的文化集体潜意识。也正因如此,当关于它的传说被现代科技赋予新的想象时,总能轻易点燃公众最原始的热情。

近日,便有两类关于黄金的新闻甚嚣尘上,刷屏微博以及朋友圈:一类指向浩瀚深空,声称美国国家航空和航天局(NASA)发现的名为“灵神星”的天体竟是价值连城的“黄金星球”,其矿藏价值足以让全球每人分得6912亿人民币。

“黄金星球”话题在微博爆火

另一类则深入原子内部,提及一家公司找到了通过核聚变技术将汞大规模转化成黄金的技术,似乎预示着黄金可能变得一文不值,即将走下神坛。

“人造黄金”技术

这是真的吗?财富自由的狂想与黄金贬值的忧虑交织,一时间众说纷纭。在这些新闻背后,究竟有多少是严谨的科学事实,又有多少是传播中的美丽误会?让我们来一探究竟。

“黄金星球”灵神星:

一个价值“万亿亿美元”的传说

首先,让我们从所谓的“黄金星球”灵神星开始说起。

在诸多新闻及短视频中,它被描绘为一颗富含巨量黄金的小行星,其矿藏价值足以让全球人人成为千亿富翁。这个故事,精准地击中了人们对财富的终极想象,描绘了一幅“天降黄金”的瑰丽图景。

新闻中的“灵神星”

实际上,这颗行星可不是什么“陌生新朋友”,而是人类的“老伙伴”,其故事甚至可以追溯到1852年。它由意大利天文学家安尼巴莱·德·加斯帕里斯(Annibale de Gasparis)首次观测到,并被冠以希腊神话中的灵魂女神“普赛克”(Psyche)之名,中文译为“灵神星”。它是人类发现的第16颗行星,因而也常被称作“16 Psyche”。

甚大望远镜拍摄的灵神星多个视图(图源:ESO/LAM)

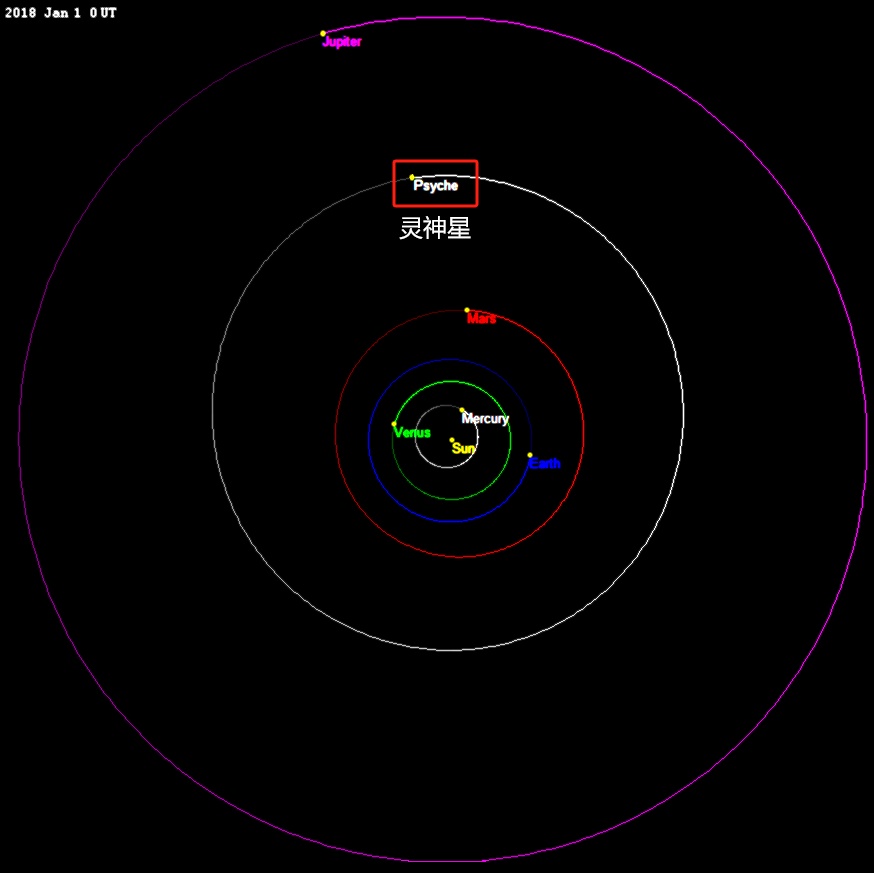

不过,这颗行星的真实面貌,远比人们想象中更复杂。它静静地运行在火星与木星之间广阔的主小行星带中,距离地球平均约3.7亿公里。作为一颗不规则天体,它的平均直径约为226公里,大致相当于从北京到河北省会石家庄的直线距离;其质量高达(2.287±0.070)×1019 kg左右,由此估算出的平均密度约为3.977±0.253 kg/cm3,远高于普通岩石小行星(约1,500-2,500 kg/m³)。

灵神星在太阳系中的位置

(图源:Tomruen|Wikimedia Commons)

在早期,科学家们通过遥感光谱、雷达反射率、计算机模拟等技术,推测这颗小行星主要由铁、镍金属构成,它也可能含有少量铂族金属(如铂、铱),但黄金含量微乎其微,与地球的金属内核非常相似。

也就是说,新闻中说的“巨量矿藏”可能为真,但“黄金星球”的说法极具误导性。

据此,当时的科学家们认为灵神星可能是早期太阳系中一颗古老原行星的遗骸。在数十亿年前的多次剧烈碰撞中,其脆弱的岩石外壳被层层剥离,最终只留下了这颗裸露在外的金属核心。

NASA委托绘制的灵神星图像。从其成分以及概念图上看,它更像“镍铁星球”而非“黄金星球”(图源:NASA/JPL-Caltech/ASU)

不过,随着观测精度的提升,而且它的密度与纯铁(7,874 kg/m³)和纯镍(8,908 kg/m³)相比明显偏低,“残余核心”的解释近年来已不再受欢迎,科学家们更倾向认为它是一个铁、镍金属和硅酸盐岩石的混合体。据《Nature》2023年的报道,其金属含量估计在30%-60%之间,与早期的设想相去甚远。

当然,这些推测都需要进一步的实证。

为此,NASA在2017年正式批准了对灵神星的探测任务。2023年10月,灵神星探测器搭乘猎鹰重型火箭成功发射升空,如果一切顺利,它将于2029年抵达目的地,展开人类首次对金属类(即M型)小行星的近距离探测。

现在,暂且不论新闻中的数学问题(即700万亿欧元应折合约0.553亿亿元人民币,而非“5.53亿亿”;据此,全球每人均分应得“0.006912亿元人民币”),其中的估值“700万亿欧元”是从哪里来的呢?

据新闻中提到的媒体(《The Plus》或实为《The Pulse》)报道,灵神星的估值应为7万亿亿美元($700 quintillion)。而该条新闻在转载时,不仅很可能将美元错写成了欧元,还转换错了数字。若按照7万亿亿美元来计算,则全球每人能够均分6912亿元人民币,至少在数字上是对的上的。

新闻中提及的报道

那么,这颗星球真的这么“值钱”吗?

经查证,早在2017年NASA批准灵神星探测任务后,媒体就已经开始关注这颗行星的潜在经济价值。

当时,NASA灵神星任务的首席科学家、林迪·埃尔金斯-坦顿(Lindy Elkins-Tanton)估计,如果这颗天体能以某种方式运回地球,仅铁元素的价值就将达到1千亿亿美元($10,000 quadrillion),远远超出了全球经济总量。不过,研究团队多次澄清,这纯粹是一个为了让公众直观感受其储量之巨大的科学传播手段,而非一份严谨的商业资产评估报告。

2017年1月14日,加拿大媒体《Global News》报道了NASA的灵神星探测计划

然而,2019年之后,“灵神星价值7万亿亿美元”的说法开始无端在一些金融新闻媒体网站和科技博客上广泛传播。这些文章被大量转载和引用,并在之后的几年里反复被拿出来当做“新闻”进行炒作(热搜中提到的《The Pulse》也是如此),使得这个数字深入人心。但它并非源自任何权威的科学或官方声明,仅仅是对这颗小行星最乐观的财富狂想。

至于这颗星球的成分如何、身世怎样、究竟有多“值钱”,仍然需要灵神星探测任务完成后才能尘埃落定。

灵神星探测器的飞行轨迹示意图 (1AU=1.5×1011m)

(图源:孙亦丰,张立华.《中国航天》(2023))

何况,没有任何组织发布灵神星采矿计划,现阶段也没有任何技术可以实现这一点。退一万步说,即使我们能够开采灵神星的金属矿藏并将其带回地球,在经济上也毫无可行性。

要想将灵神星这颗质量高达2.27×10¹⁹kg的天体整个儿运回地球,在物理上是无法想象的。更现实的方案是派遣采矿飞船,将一小部分矿石运回。让我们来算一笔账:

目前,将1千克载荷送入近地轨道的成本最低约在1,500–2,500美元之间(以SpaceX猎鹰9号或猎鹰重型为例)。而要将其从深空开采出来运回地球,成本将呈指数级增加。

SpaceX猎鹰9号(图源:Joel Kowsky)

即使未来将成本降至每千克载荷100美元,仅运输100万吨(10⁹千克)铁矿石回地球,成本就高达1000亿美元。而100万吨铁矿石按当前市价仅值约1亿美元。运输成本是其价值的1000倍。这还不包括研发、建造采矿飞船、能源消耗以及在数亿公里外进行全自动机器人采矿的巨大开销。

综上所述,巨灵星上不仅没有那么多黄金,我们目前也没有办法开采它的矿藏。至少在现阶段,我们无须担心“天降黄金矿藏”涌入市场,对全球经济引发灾难性冲击。

核聚变“点汞成金”:

“炼金术”的新时代,还很远

如果说太空采矿尚且遥不可及,那么在地上直接“创造黄金”呢?“核聚变造黄金”的新闻,仿佛将中世纪炼金术士的梦想,照进了现代科学的殿堂。

这一构想的核心,是元素嬗变(Transmutation)原理。简单说,元素的身份由其原子核内的质子数决定:汞(Hg)有80个质子,而金(Au)有79个。只要设法从汞原子核中拿走一个质子,它就会变成黄金。

从汞的原子核中拿走一个质子,就会让它变成金,听起来很简单(图源:wikiHow)

基于此,一家名为马拉松聚变(Marathon Fusion)的能源公司提出了一套两步走的“炼金方案”:

第一步:中子轰击,制造不稳定的“原料”。

方案希望利用未来核聚变反应堆产生的大量高能中子,轰击汞-198(198Hg)同位素,使其发生(n, 2n)反应。这个反应的意思是,一个中子(n)打进去,结果把原子核里原有的一个中子连同它自己,一共两个中子(2n)给撞了出来。

中子轰击概念演示

(图源:Esteban Moya Morales)

经此一来,汞-198的原子核就失去了一个中子。它的中子数从118变成了117个,但质子数还是80个,所以它依然是汞,但变成了不稳定的汞-197(197Hg)。

第二步:自然衰变,完成“点汞成金”。

汞-197为了让自己变得稳定,会启动一种叫做“电子俘获” (EC, Electron Capture)的自我改造过程。原子核会从外面“抓”来一个电子,让这个电子和核里的一个质子结合,形成一个中子。

最后,中子数保持在118个,质子数从原来的80个变成了79个,这正是我们熟知的稳定的金同位素——金-197(197Au)。

图中箭头标示了嬗变(元素转变)的路径,该过程由中子驱动的核反应以及随后的放射性衰变所共同决定(图源:arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2507.13461)

传统观点认为,像这样用巨大的能量和成本去制造少量黄金,是彻头彻尾的亏本生意。历史上,欧洲核子研究中心(CERN)的粒子对撞机也曾在实验中“副产”过黄金,但其产出是按皮克(万亿分之一克)计算的,成本高到无法估量。

然而,马拉松聚变公司的研究表示,采用他们的方法,一座核聚变发电厂在不影响燃料自给自足或电力输出的前提下,每发10亿瓦(1吉瓦)的电,每年就能额外生产出5吨黄金。在其市场价不变的情况下,这将会使发电厂的收益翻一倍。

图中彩色箭头代表引入黄金生产所带来的价值提升;彩色星标代表每种情况下,包含黄金收益后的新净现值(NPV)

(图源:arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2507.13461)

因此,在核聚变能源部署的漫长初期,黄金生产将作为一种宝贵的“补贴”,其产量远不足以冲击整个市场,却能加速清洁能源的普及。

不过,从理论可行到工业化生产,这条路仍然漫长且布满荆棘。

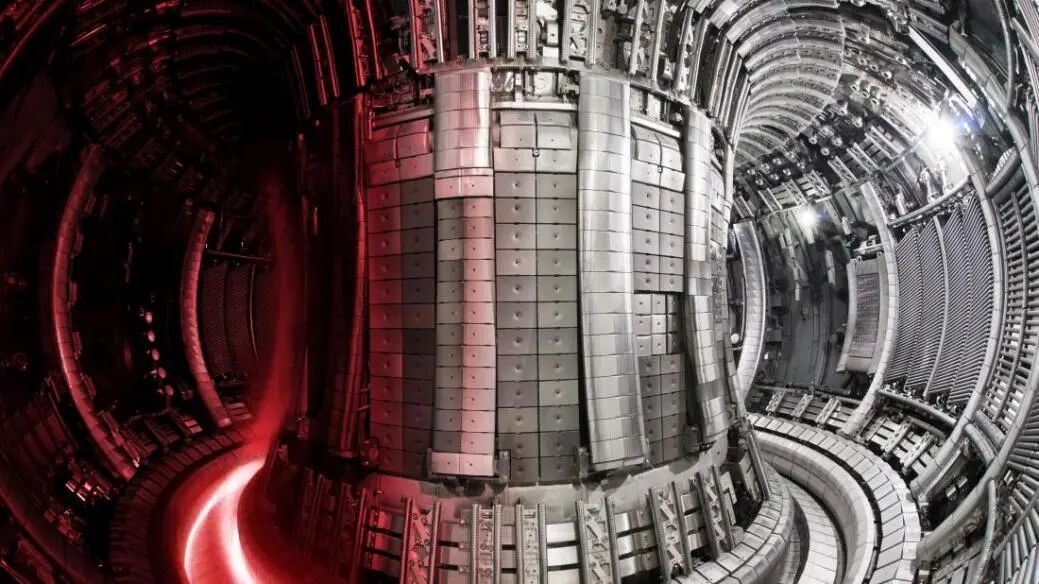

“核聚变炼金”的整个构想,都建立在一个关键前提之上:我们需要一个能提供足够多、足够密集“高能中子”的超级工厂——也就是尚未完全实现的商业核聚变反应堆。

但现实是,可控核聚变技术本身仍是全球科学家奋力攻克的尖端难题。根据当前主流科学界的预测,可控核聚变能源的商业化应用是一个遥远的长期目标。真正具有经济竞争力的第一座商用核聚变电厂的落成,普遍认为要等到21世纪中下半叶甚至更晚。在作为“熔炉”的反应堆本身实现之前,一切都只是计算机里的模拟。

欧洲JET托卡马克装置内部。托卡马克是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器,截至2023年,托卡马克装置是实现可控核聚变的主流方式(图源:UKAEA)

即便技术有朝一日得以实现,通过该方法生产出的黄金,在初期将具有放射性,属于“放射性废料”的范畴。根据推算,这些黄金必须经过长达14至18年的安全贮存,等待其放射性通过自然衰变达到安全标准后,才能进入市场流通。这无疑增加了巨大的时间与安全管理成本。

因此,将“点汞成金”视为能让聚变发电厂“回本”的额外红利,目前更多是一种充满希望的商业愿景,而非经过验证的工程蓝图。而要等到聚变能源大规模部署、黄金供应量显著增加并冲击市场,我们还有很长的路要走。

归根结底,无论是远在天边的“黄金星球”,还是近在眼前的“核聚变炼金”,这些刷屏的科技神话背后,都需要我们多一分审慎,少一些狂热。科学的进步并非一蹴而就的魔法,而是一个充满不确定性、需要反复验证的漫长探索,或许,这一过程要比黄金本身更加宝贵。

参考资料:

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03165-5

孙亦丰,张立华.美国“灵神星”小行星探测任务分析.中国航天,2023,(12):49-55.

https://globalnews.ca/news/3175097/nasa-plans-mission-to-a-metal-rich-asteroid-worth-quadrillions/

https://www.ecoportal.net/en/nasa-finds-gold-reservoir-in-universe/10484/

Adam Rutkowski, Jake Harter, Jason Parisi. Scalable Chrysopoeia via Reactions Driven by Deuterium-Tritium Fusion Neutrons. arXiv(2025). https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.13461

https://phys.org/news/2025-07-marathon-fusion-mercury-gold-energy.html

作者:刘若冰

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核:鲁超 高级工程师,科普作家,中国科普作协会员,江苏科普作协科幻专委会副主任,CCTV10《解码科技史》栏目策划

来源: 蝌蚪五线谱