梁孝王的父亲是汉文帝,哥哥是汉景帝,母亲窦太后,这样的家庭配置在汉代权力谱系里简直罕见。父兄皆为帝,母亲掌权,梁王似乎一生从不缺幸福。不是每个人都能出生在如此庞大的资源网里,何况他的身份又决定,他既是家国的纽带,也是矛盾的焦点。有人说,这样的家庭只会让梁孝王成废人,话说得绝对了点。他到底是幸运还是被捆死在幸运里的呢?

朝廷制度规定,诸侯王惯例要回长安朝请。说得冠冕堂皇,一是述职,二是探家。对梁王来说,这意味回家团聚和政治操作并不分界。窦太后款待小儿子,家宴里主持伙食的詹事不过是自家侄儿窦婴。窦婴,后来的魏其侯,筋骨里天然带着外戚的敏感身份。好笑的是,这顿饭因为皇帝一句无心之言,把所有人拽进了尴尬的情结。

景帝不爱多嘴,话说得少却重。那天他突然开口,说他死后想把皇位传给梁王。母亲、弟弟、姐姐都愣了,然后开心得快要把家翻了天。女人们总怕权力离开自家,景帝的决定让整个窦氏安心。但欢喜气氛还没扩散好,窦婴站出来一本正经,说高祖规矩——皇位传儿不传兄弟——是国家大义。景帝脸色突然不好看,现场气氛砰地一声碎掉,那谁还高兴得起来?

窦婴是亲人没错,可这种时刻谁都不爱听“规矩”两个字。景帝其实打心眼里,压根儿没打算让弟弟继位。他儿子刘荣年纪不轻了,早就有了储君的野心。只不过,家宴上场合使他口不择言,把梁王变成身边的帮手蹬上台面。窦婴这番话,情理上合适,实际情况却让整个家族当场心绷成一根线。母亲更不高兴,对窦婴冷脸,通行证都不让进宫了。怎么讲,权力家庭最怕规矩碰到欲望,窦婴不懂时变,言语反而得罪所有女人。

事情发生在汉景帝前元三年。那一年汉朝被一场巨大的动荡撞醒,吴楚七国叛乱还是压在天子的头顶。诸侯国财力深厚,几十年发展下来没人把朝廷当回事。这会儿,削藩风波早就是满天星火。吴国被削地,楚国被削地,赵国、齐地也都被削。大藩国们不肯咽下这个恶气,刘濞在其中尤其扎眼。

刘濞是刘邦亲封,祖传反骨,几十年憋着劲恨皇权。汉文帝时他还算消停,大势没动他奶酪。但自刘启把吴王太子打死,吴楚跟朝廷的怨气就点燃了。吴王二十年不入朝,礼仪都丢了。这不是藩国礼坏,这是诸侯自恃自大。楚国那些富二代也是,蔡戌犯法削郡。各大诸侯国便联手反朝,目标直指晁错,清君侧的口号喊得响。

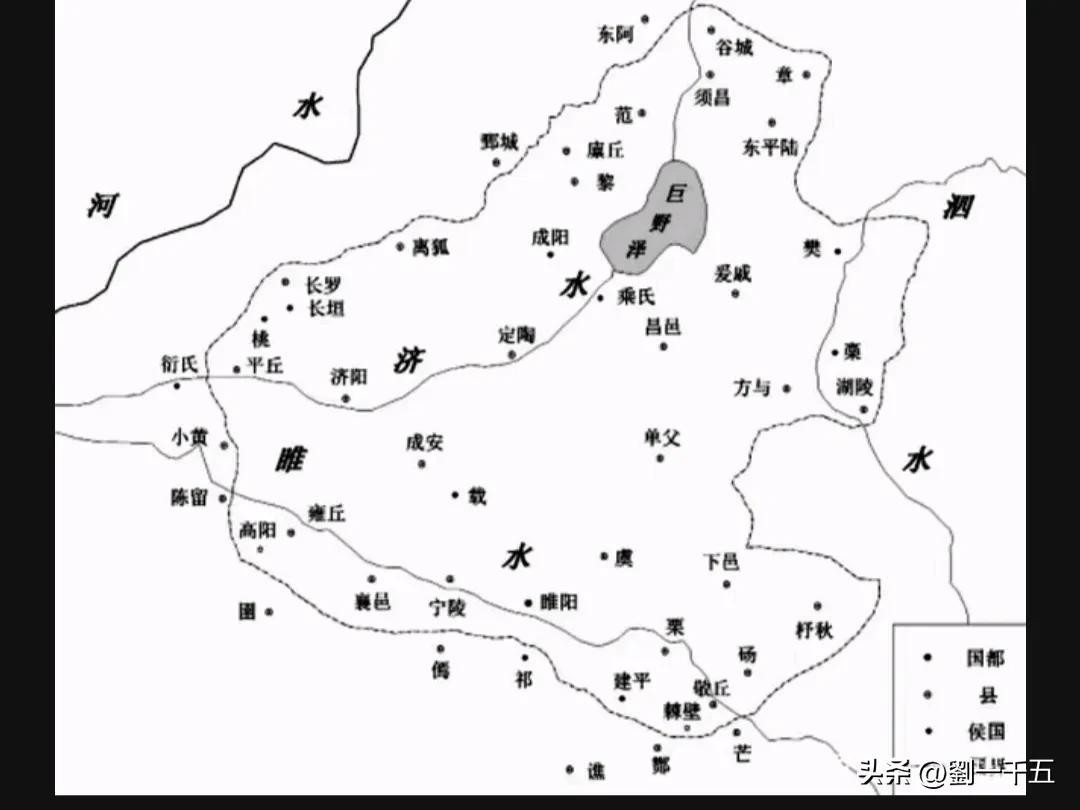

家宴除了权力纠葛,压抑的气氛说不出口。梁国地理位置夹在吴楚赵齐之间,谁都看得出来,是下一个倒霉蛋。景帝自然明白,梁王如果不帮自己,叛乱恐怕要炸开锅。这时候的皇帝,要的就是亲兄弟上阵。给梁王画饼许诺位子,让他死心踏地,这其实是很常见的策略。讽刺的是,皇帝从来不能把真心话说死,不管饭后什么表态,最后决定还是写在政策里。

后来的七国之乱,梁王的作用异常突出。睢阳成了天子的铁门,吴楚叛军几度攻城皆未能得逞,梁王和韩安国、张羽硬生生把敌人挡在城外。皇帝有意把梁国拖出来,不给援兵,梁王靠自己三十六将军死撑。梁国上下杀得叛军尸横遍野,朝廷与梁国力量对等。这是功劳吗?也是隐患。朝廷不愿梁国太强,位置太关键,梁王太能打,这才是真正令人头疼的地方。

奇怪的是,梁王为朝廷拼死力战,事后朝廷的态度却冷淡。赏赐给了,但封地的扩张一拖再拖。梁王心里憋着火,朝廷官员每次面对梁国使者都指责教育,迟迟不办。这种明拖暗摊的做法,不是赏,是防范。双方明面上和气,背后都暗藏棘刺。

史书对此时期的经济描述很详细。梁国得宠,土地肥沃,黄金堆积数十万斤,宫苑修得富丽堂皇,睢阳城内外都添了平台和嘉园。司马相如的《子虚赋》不少素材取自梁园,讽刺诸侯王生活骄奢。实际上梁王造园,追逐享受也不是全都为了个人。这种奢侈反而为梁国压实了藩国的地位,无数门客依附,助力梁国成为各方眼中的大国。这种状态像极了金玉其外。

矛盾在于,梁王与朝廷之间的亲疏始终不定。皇帝做出种种表面和解,实际上立嫡长子刘荣为太子,这就是防梁国的动作。刘荣其实并不是强有力的继承者,但他在太子位上的每一天,都是梁王希望破灭的象征。这场权力博弈,朝廷表面上无比宽厚,私底下步步紧逼。

事情到了前元七年,风向突然转变。太子刘荣被废,皇权继承问题又挂在空气里。窦太后趁机发话,希望梁王成为储君。景帝竟然当场答应。太后进一步逼问,皇帝的态度开始犹豫。大臣们进言以朝代制度为托词,“亲亲立弟”不是汉家之法。太后表面上顺着下台阶,梁王无奈返回藩国。是真是假,两面都能解释。

梁王回梁国后,情绪抑郁了许久,按司马迁的说法,是因病去世。有人说是打猎染疾,也有人猜是心病发作。朝廷大臣却因刺客案惹祸,调查剑鞘发现是梁国郎子所造,真假难辨。此案最大疑点就是,皇帝疑心梁王,无论如何梁王此时都处宽鱼之中——再也回不到家宴的团圆氛围。

梁孝王死后,梁国被分割,汉景帝终于立王夫人之子刘彻为太子,即后来的汉武帝。这一切巧合还是人为,已无人深挖。只知道有时候,命运卡在权力的节点上,亲情变味,人与人之间的矛盾像机关一样,一旦启动就难以收手。

如果说汉初削藩的最大反弹来自吴楚梁三国,打击之下梁国反倒做大,这不是正合削藩政策的反面教材么?但梁王的结局总让人唏嘘。家族的恩宠和帝国的力量,本就不能同时掌握。梁王虽有亲母宠爱,但天子的眼里,最重要的还是制度的张力。说梁王是幸运儿,也对。说他倒霉,亦无可辩驳。权力场的游戏里,谁都难以全身而退?

回看梁王被景帝假意抚慰又被防范的全过程,个人命运如同巨大机器里的一颗齿轮。他顶着亲情的期望奔走,最终在权力的旋涡里被甩出局。说到底,人心跟制度的碰撞,哪一句更管用?又有谁能提前看清结局?哪怕你是皇亲国戚,也绕不掉命运里的临时变量。

如今考古发掘的梁国墓群,琳琅满目,金银财宝、宫苑园林如同历史上最醒目的注脚。梁国的强盛与梁王的悲欢依然留在碑文和文献里,人们总喜欢讨论他该有的、没得到的、失去的,谁也说不出答案。

这就是梁孝王的故事,幸运的背后未必幸福,得势之后也不意味着安全,无论如何,他的经历让后人对皇权亲情有了更多杂味的想象。